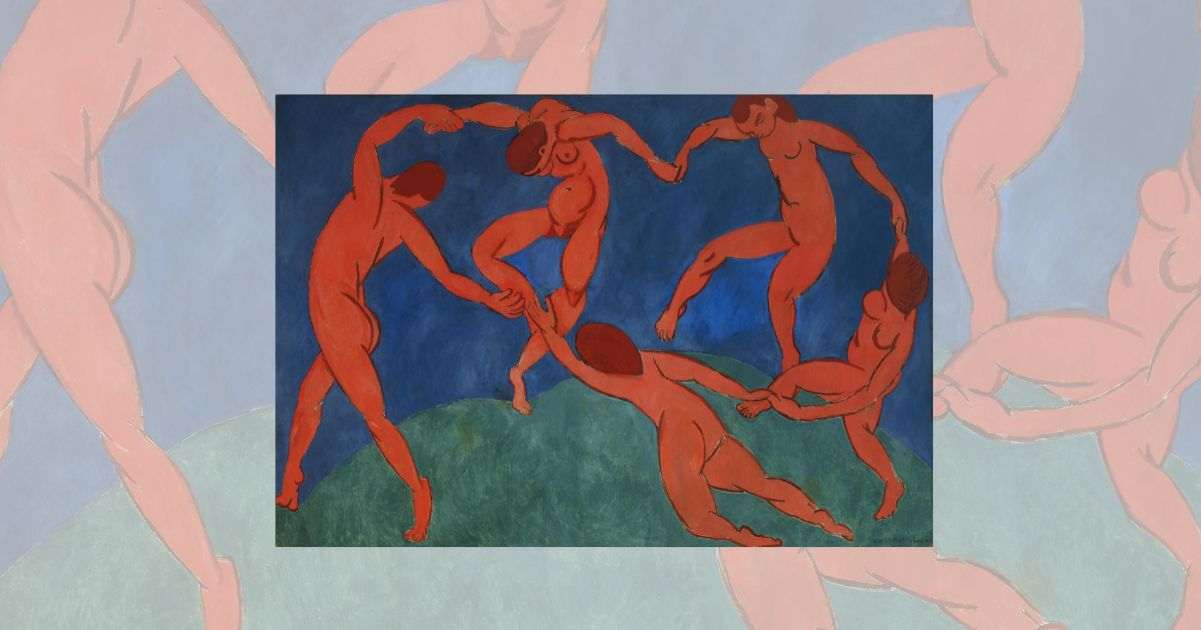

La seconda versione del quadro “La Danza” di Henri Matisse è sicuramente uno dei capolavori del XX secolo. Essa sembra dire, in contrapposizione al Cubismo trionfante, che l’arte può ancora penetrare le supreme verità dell’essere e infinite armonie dell’universo.

Ma dice di più: probabilmente è la sola attività umana che possa ancora farlo e non può essere ostacolata né dalle posizioni positiviste, né dalla “pratica” società contemporanea.

La Danza (II versione)

Analisi del quadro

Il quadro ha un significato mitico-cosmico: il suolo si palesa subito come l’orizzonte terreste, con la sua inclinazione, il cielo invece ha la profondità nero-turchina degli spazi interstellari e le figure, giganti, danzano tra la terra e il firmamento.

Qua la contrapposizione al Cubismo, perché mentre quest’ultimo analizza razionalmente l’oggetto, Matisse contrappone l’intuizione sintetica del tutto.

Questo è appunto il quadro della massima complessità espressa con estrema sintesi. È la sintesi di più arti: poesia e musica confluiscono nella pittura, e la pittura stessa è concepita come un’architettura di elementi nello spazio. Ma questa sintesi deve andare oltre la ragione, deve essere identificata in una bellezza mai vista, quasi mostruosa, completamente diversa dal bello classico e romantico.

Quello di Matisse è un bello che implichi in sé stesso anche il suo contrario, il brutto, perché un bello che abbia il suo contrario non potrebbe dirti universale. E questo stesso paradigma deve potersi applicare per la terra, gli spazi siderali e per le creature viventi, compreso l’uomo.

Dunque il bello non può essere una forma finita, ma continua, ritmica, le figure sono portatrici si una bellezza cosmica e non fisica, non separabile dalla bellezza della terra e dello spazio.

Matisse opera oltre tutti i registri e tutti gli accordi a cui l’occhio e l’esperienza umana sono ormai assuefatti, opera nella dimensione ultrasensibile, degli ultra-colori. E questa idea si evince proprio dalle sue parole:

“per il cielo un bel blu, il più bel blu, il più blu dei blu (la superficie è colorata fino alla saturazione, vale a dire fino ad un punto in cui emerge finalmente il blu, l’idea del blu assoluto), e lo stesso vale per il verde della terra, per il vermiglione vibrante dei corpi”.

La Danza: le due varianti

Le due versioni sono quasi identiche (della prima vi avevamo parlato in questo articolo); ma la seconda, oggi all’Ermitage di San Pietroburgo, è quasi identica alla prima, collocata al Museum of Modern Art di New York. Presenta, però, rispetto alla prima, un carattere appena più dinamico e cambiano anche i colori: rosso-arancio anziché rosa, blu oltremare invece del celeste e verde smeraldo al posto del verde veronese. Osservando contemporaneamente le due opere è possibile accorgersi dei lievi cambiamenti adoperati sulle figure, oltre all’evidente differenza di colore.

Henri Matisse

Henri Émile Benoît Matisse nacque il 31 dicembre 1869 a Le Cateau-Cambrésis, nel nord della Francia. Inizialmente si dedicò agli studi di giurisprudenza, laureandosi e praticando come avvocato per un breve periodo. Tuttavia, dopo un attacco di appendicite nel 1890, Matisse iniziò a dipingere durante la convalescenza e scoprì la sua vera vocazione. Abbandonò quindi la carriera legale per dedicarsi completamente all’arte.

Si trasferì a Parigi nel 1891 per studiare arte, frequentando l’Académie Julian e successivamente l’atelier di Gustave Moreau. I suoi primi lavori furono influenzati dall’Impressionismo e dai dipinti di artisti come Édouard Manet e Paul Cézanne.

All’inizio del 20° secolo, Matisse fu uno dei principali esponenti del movimento Fauve, insieme a André Derain e Maurice de Vlaminck. Le opere fauviste si caratterizzavano per l’uso di colori vivaci e non naturali, la sperimentazione con la forma e la libertà espressiva. Un esempio iconico di questo periodo è “La joie de vivre” (1906).

Negli anni successivi, Matisse continuò a sperimentare con diverse tecniche e stili. Si dedicò anche alla scultura e alla stampa, ampliando così il suo repertorio artistico. Tra le sue opere più note ci sono “La Danza” (1909-1910) e “La Musica” (1910), che riflettono il suo interesse per la semplificazione delle forme e l’uso armonioso del colore.

Durante gli anni ’30 e ’40, Matisse realizzò anche una serie di opere in cui utilizzava la tecnica del “découpage”, ritagliando forme da carta dipinta e componendo collage coloratissimi. Tra queste opere, “La Chambre Rouge” (1908) e “Icarus” (1943-1947) sono particolarmente famose.