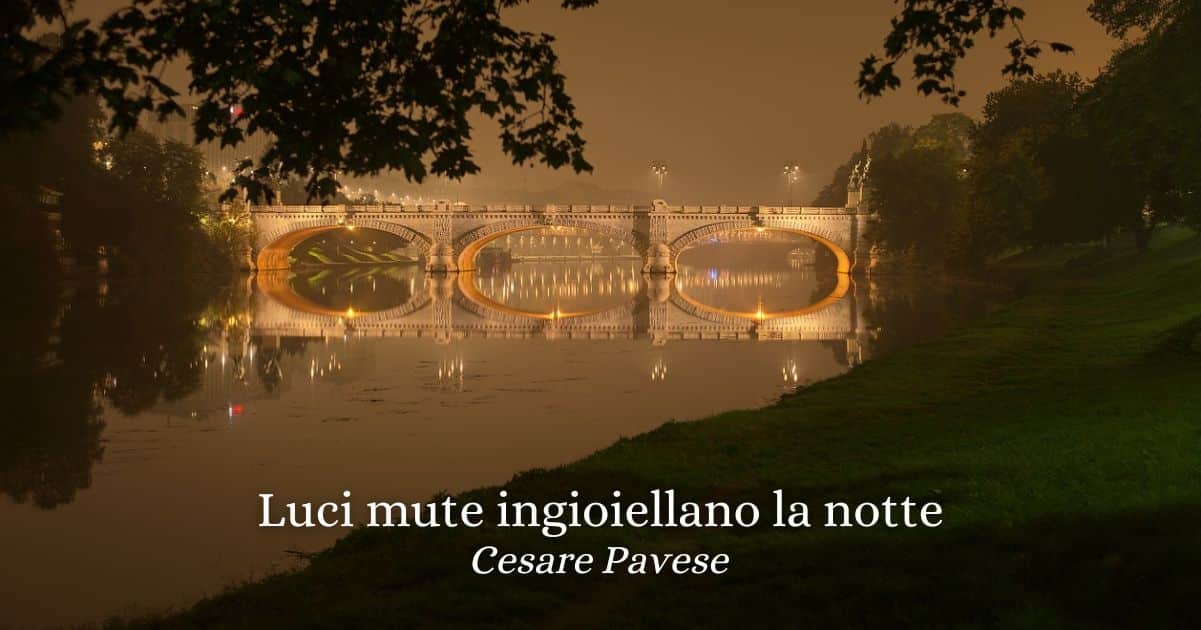

“Luci mute ingioiellano la notte” (1929) di Cesare Pavese, un inno al tempo immobile della notte

Esiste una produzione di Pavese interamente ambientata nella città di Torino. “Luci mute ingioiellano la notte” è una di queste preziose poesie.

Le luci di una città che di giorno pullula di gente e non lascia spazio al vuoto si trasformano, nella notte, nel simbolo di un’assenza che arricchisce, facendosi presenza. “Luci mute ingioiellano la notte” è una bellissima poesia in cui Cesare Pavese celebra il tempo immobile della notte nella città di Torino.

“Luci mute ingioiellano la notte” di Cesare Pavese

Luci mute ingioiellano la notte

le collane, nei viali, dei lampioni.La lunga macerante solitudine

del giorno vile tra le case altissime

si riaccende di tutto il mio sangue

e mi s’aderge agli occhi fino al cielo.

Luci bianche, nei viali di vertigine,

si snodano lontano e senza un suono,

senza un essere vivo.

Io sono solo in mezzo all’universo

di tutte queste luci.

Da ogni parte mi s’aprono nei viali le polveri azzurrine.

I ricordi vilissimi

tacciono per un attimo.

Ed il cielo è abbagliato, scomparso.Domani, sotto il suicidio del sole,

riprenderà la vita solitaria.

Il significato di questa poesia

Dove leggere “Luci mute ingioiellano la notte”

“Luci mute ingioiellano la notte” è un componimento breve, folgorante, nato nel silenzio di una sera del 1° febbraio 1929. Appartiene alla sezione “Blues della grande città”, che chiude la raccolta Lavorare stanca, pubblicata nel 1936 da Solaria e poi ampliata nel 1943.

Si tratta di una delle primissime poesie scritte da Pavese: in essa già pulsa, con tutta la sua urgenza e verità, il senso esistenziale della solitudine, il disagio metropolitano, l’estraneità alla modernità. “Blues della grande città” è una sezione breve ma decisiva, che rompe con le ambientazioni agresti di molte liriche precedenti e si sposta nei quartieri urbani, tra viali illuminati, fabbriche, marciapiedi, tram.

È qui che Pavese cerca di adattare il metro poetico italiano al respiro sincopato del blues americano, inteso non solo come forma musicale, ma come spirito, tono, disposizione dell’anima. Non a caso, in questi testi la città non è mai sfondo neutro, ma diventa protagonista e nemica, specchio muto e crudele dell’interiorità di chi la attraversa.

In “Luci mute ingioiellano la notte”, questo spostamento si fa completo: non c’è più alcun richiamo ai paesaggi dell’infanzia, né alla memoria contadina delle Langhe. C’è solo Torino, o meglio, un suo volto notturno, straniante, che brilla freddamente sotto un cielo che non consola.

Una città che abbaglia e soffoca

La poesia si apre con un’immagine che incanta e inquieta allo stesso tempo: “Luci mute ingioiellano la notte / le collane, nei viali, dei lampioni”. È una sinestesia luminosa, visiva e silenziosa: la notte è adorna, ma quelle luci – quasi pietre preziose – non scaldano, non parlano. Sono “mute”, fredde, impersonali. Pavese costruisce un paesaggio urbano che non ha nulla di umano: i viali di vertigine sembrano tunnel dell’infinito, privi di suono e di vita. Le luci si snodano “lontano e senza un suono, / senza un essere vivo”.

La sintassi è piana, il lessico semplice, ma la visione è intensa e lacerante. La città si fa deserto interiore, moltiplicato da quella lunga macerante solitudine / del giorno vile tra le case altissime: il giorno, vissuto nell’anonimato del cemento e della verticalità, non è che un dolore che si riaffaccia, con il sangue, la sera.

Gli enjambement intensificano il senso di disorientamento, mentre l’uso della prima persona (Io sono solo… mi s’aprono…) espone l’io lirico in tutta la sua fragilità.

La scena notturna ha il passo di una rivelazione muta: il cielo è “abbagliato, scomparso”, annientato dalla luce artificiale. Eppure, in mezzo a tutto questo, “i ricordi vilissimi / tacciono per un attimo”.

È come se quel silenzio, quella solitudine assoluta, portassero con sé – anche solo per un istante – una sospensione del dolore, un respiro nell’abisso.

Solitudine, memoria e il ritorno del giorno

Il cuore della poesia pulsa nel contrasto tra la solitudine cosmica del presente e la minaccia del domani.

La notte è deserta, ma quasi benefica nella sua assenza: un tempo immobile in cui anche i ricordi più umili – definiti “vilissimi” – sembrano placarsi. È un attimo di tregua, come spesso accade nei testi di Pavese, in cui l’isolamento si fa occasione di consapevolezza. Ma questa tregua è destinata a svanire.

L’ultimo verso cala come una sentenza: “Domani, sotto il suicidio del sole, / riprenderà la vita solitaria”. Il giorno, che di solito porta speranza e rinascita, qui è chiamato suicidio del sole: una morte quotidiana, un’offesa luminosa.

L’espressione è fortemente simbolica e paradossale: il sole, che dovrebbe salvare, annienta. La solitudine, che sembrava momentaneamente placata nella notte, si ripresenterà implacabile con la luce.

Cesare Pavese disegna così un esistenzialismo cupo, urbano, dove la città diventa specchio di un malessere profondo, senza appigli, senza salvezza. Non c’è nostalgia, né romanticismo: solo una presa d’atto.

La vita – in questo blues urbano – è un deserto illuminato da collane di lampioni, un’esperienza radicale di solitudine in cui ogni giorno rinasce come condanna. E tuttavia, nella nitidezza di queste immagini, nella precisione tagliente dei versi, risplende una forma di bellezza ferita: quella che nasce quando si ha il coraggio di guardare la notte dentro e fuori di sé.