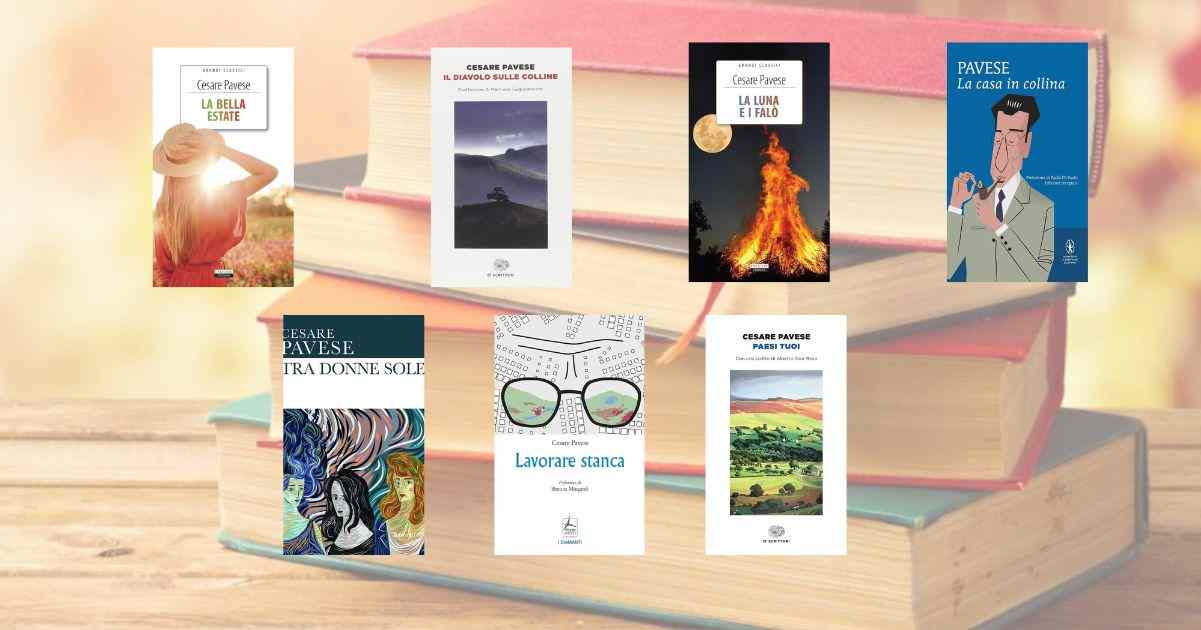

Cesare Pavese, i libri da leggere dell’autore italiano simbolo del Novecento

Scopri i libri da leggere scritti da Cesare Pavese: una vasta produzione letteraria con romanzi senza tempo e sempre attuali.

Scrittore tormentato e dedito alla solitudine, Cesare Pavese è ritenuto uno tra i più grandi scrittori italiani del Novecento. A lui si devono anche le traduzioni di Moby Dick e Riso nero di Anderson.

Lo scrittore, nato a Santo Stefano Belbo, nelle bellissime Langhe in provincia di Cuneo, il 9 settembre del 1908 e scomparso a Torino il 27 agosto 1950, ha lasciato in eredità grandi romanzi e raccolte poetiche come Paesi tuoi, La casa in collina, La luna e i falò e Lavorare stanca.

I libri da leggere di Cesare Pavese

Scopriamo più da vicino i libri da leggere scritti da Cesare Pavese: una vasta produzione letteraria con romanzi senza tempo e sempre attuali.

“Paesi tuoi” segnò l’avvio dell’opera narrativa di Cesare Pavese; pubblicato nel 1941, fu una delle prime prove di quel neorealismo di cui tanto si parlerà in seguito. Fece subito rumore, suscitò entusiasmi, scandali, discussioni, stroncature; ma soprattutto rivelò un solido nuovo scrittore. I protagonisti sono Berto e Talino, compagni di cella, i quali vengono dimessi dalla prigione. Il primo è un meccanico torinese “andato in malora per aver schiacciato un ciclista” e il secondo un contadino che è stato accusato di aver dato fuoco a una casa.

“Paesi tuoi” suscitò forti reazioni, giustificate sia dalla bestiale violenza della passione di Talino che dall’argomento dell’incesto, materia tabù a quei tempi, oltre che dalla violenza del linguaggio, molto vicino a quello dialettale.

Pubblicata per la prima volta nel 1936, la raccolta poetica “Lavorare stanca” di Cesare Pavese racchiude i temi che resteranno centrali in tutta la sua opera. Con i versi lunghi, di tredici o sedici sillabe, e uno stile semplice e diretto in contrasto con quello dell’epoca, Pavese apre la strada a un nuovo mondo narrativo, in cui le poesie hanno l’aria di racconti, microstorie.

Nonostante i riferimenti a luoghi a lui conosciuti, l’autore dona a ogni elemento – le stelle, l’alba, le colline, ma anche la città, gli uomini e le donne – una dimensione mitica, universale, e fa emergere tra le pagine fitte, distinta, la presenza di un «Io» ingombrante, pur se mimetizzato negli altri. Un viaggio che evoca con nostalgia non solo il passato, ma anche un futuro su cui egli già proietta tutto il senso di inadeguatezza e l’irrimediabilità della propria solitudine.

Scritto nel 1948 da Cesare Pavese e pubblicato l’anno seguente con altri due romanzi brevi all’interno del volume “La bella estate”, i protagonisti di “Il diavolo sulle colline” sono tre giovani torinesi, borghesi e intellettuali in erba, che si rifugiano tra le colline di Torino per una vacanza senza scopo. Non hanno nomi definiti, vivono di gesti quotidiani e parole inconcludenti, galleggiano su un presente opaco, come chi ha troppo tempo e troppo poco da fare.

Sono giovani, ma non vitali. Lontani dalla guerra che è appena finita, eppure incapaci di ritrovare un centro. A smuovere questo equilibrio sonnacchioso arriva Poli, personaggio magnetico, inquieto, autodistruttivo.

Poli è il “diavolo” sulle colline: figlio di industriali, ricco e dissipato, appassionato di Nietzsche, droghe e rovina. Ma non è il classico “cattivo esempio”. È piuttosto una figura tragica, una premonizione.

Con la sua comparsa, la calma estiva dei protagonisti si incrina. La campagna, che sembrava promettere quiete, diventa uno specchio deformante. Le giornate si fanno afose, le notti più lunghe, l’ozio più pesante.

La scrittura di Pavese è tesa e musicale, fatta di frasi brevi, dialoghi scarnificati, paesaggi che diventano stati d’animo. Ogni collina, ogni casa colonica, ogni ora del giorno o della notte è più che un semplice scenario: è un personaggio silenzioso, una presenza.

E la lingua, pur nella sua essenzialità, riesce a contenere l’intero dramma della crescita: il passaggio inavvertito tra spensieratezza e disincanto.

Scritto nel 1949, “Tra donne sole” fu incluso nel trittico “La bella estate”, insieme all’omonimo romanzo e a “Il diavolo sulle colline”, vincitore del Premio Strega dell’anno successivo.

Le protagoniste sono donne sole, vite disilluse, votate all’infelicità o peggio. Clelia, la più consapevole, che partita dal basso della scala sociale della Torino operaia sa arrampicarsi fino al mondo della tanto agognata Torino bene, finisce per scoprire che tutto era una pura illusione e che quel mondo è “vile e infernale”, futile e sfaccendato, cinico e corrotto, trovando rifugio nella solitudine e nella disciplina del lavoro. La sua, insieme ad altre storie, cattureranno l’attenzione dei lettori.

“Tra donne sole” è un romanzo cittadino e, come è stato definito, “rappresentazione critica della società borghese della fine degli anni Quaranta (…) mondo falso e ipocrita”.

Scritto nella primavera del 1940 e pubblicato nel 1949 insieme a “Il diavolo sulle colline” e “Tra donne sole”, “La bella estate” è, come affermò lo stesso Pavese, la «storia di una verginità che si difende», il racconto dell’inevitabile perdita dell’innocenza.

Sullo sfondo di una Torino grigia e crepuscolare, si dipana la dolorosa maturazione di un’ingenua adolescente: nell’ambiente corrotto e sregolato della bohème artistica torinese, Ginia si innamora di un giovane pittore da cui, dopo resistenze interiori e rimorsi malcelati, si lascerà sedurre. È l’inizio di un amore disperante, carico di attese e vane illusioni, destinato a consumarsi nel breve attimo di una stagione.

Un romanzo intenso e delicato che narra l’iniziazione alla vita, nella fase che segna, con la scoperta dei sensi e della tentazione, il passaggio dall’adolescenza alla maturità e la consapevolezza del proprio inevitabile destino.

Tra i più autobiografici romanzi di Cesare Pavese, “La casa in collina” riprende molti dei temi cari all’autore, e in particolare il dramma interiore di chi non ebbe il coraggio di intraprendere la lotta partigiana e finì per vivere da estraneo tanto tra i fascisti quanto tra gli artefici della Liberazione.

Il protagonista, Corrado, decide di rifugiarsi in collina, alloggiando presso la casa di Elvira. In questi luoghi ritrova i ricordi dell’infanzia, e riassapora i ritmi lenti e le gioie di un’esistenza semplice. Nell’osteria Le Fontane rivede anche un suo antico amore, Cate, e conosce Dino, che pensa potrebbe essere suo figlio. Quelle che gli appaiono come una tranquillità e una felicità domestiche sono in realtà tanto più dolorose perché originate dalla codardia, dal rifiuto o dall’impossibilità di prendere parte alla cruenta guerra civile che è in corso.

Pubblicato nel 1947, si tratta di una raccolta di ventisette dialoghi brevi che avvengono tra personaggi mitologici e che invitano a riflettere sul senso della vita e dell’esistenza umana. Attraverso queste conversazioni profonde e intense, Pavese ci porta a esplorare temi universali come l’amore, la morte, il destino e la fugacità dell’esistenza.

Con la sua prosa poetica e penetrante, Cesare Pavese in “Dialoghi con Leucò” ci guida in un viaggio interiore alla ricerca di significato e di verità, offrendoci spunti di riflessione che ci accompagneranno per molto tempo dopo aver chiuso il libro. Un’opera magistrale che ci spinge a mettere in discussione le nostre convinzioni e a guardare oltre le apparenze, alla ricerca di una comprensione più profonda del mondo che ci circonda.

Considerato il lavoro più significativo della sua poetica, “La luna e i falò” (1950) è stato l’ultimo romanzo scritto da Cesare Pavese. L’opera narra la storia di Anguilla, un uomo che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver vissuto per molti anni in America e aver fatto fortuna, torna al suo paese d’origine sulle colline piemontesi spinto dalla nostalgia di quel mondo di campagna.

Presto, però, si rende conto che ciò che ricordava non esiste più, solo i luoghi sono rimasti gli stessi, non le persone e nemmeno la vita. Rievoca il passato insieme al vecchio amico Nuto, ex partigiano sempre rimasto nel paese, e con lui prende atto dei cambiamenti determinati dalla guerra.

Il romanzo vive del contrasto tra la visione felice dell’infanzia e il dolore del presente, sulle care amicizie svanite e su un dramma che incombe sopra un mondo che ormai gli è sconosciuto. La narrazione “concreta” e lirica allo stesso tempo è strutturata con un continuo accavallarsi tra passato e presente, sorretta dai pensieri e ricordi del protagonista.