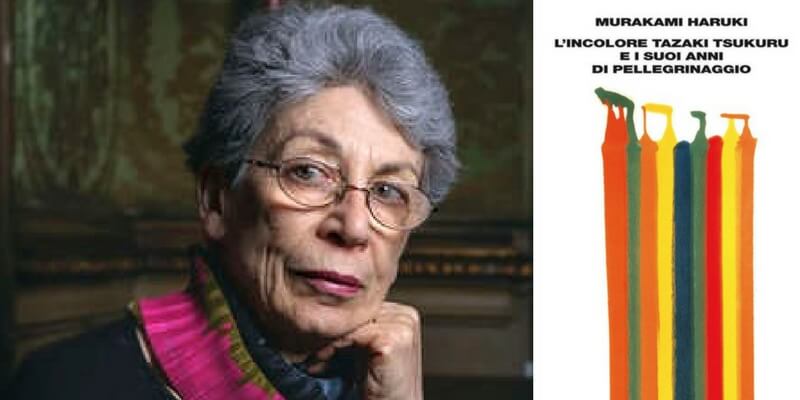

MILANO – Il prestigioso Premio Noma per la Traduzione di Letteratura Giapponese è stato assegnato quest’anno ad Antonietta Pastore per la traduzione de L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio di Haruki Murakami, il quale ha rilasciato un commento per omaggiarla e ringraziarla. Si tratta di un riconoscimento prezioso per quella che è, a tutti gli effetti, una cultrice della parola. Nota infatti al grande pubblico soprattutto per il lavoro svolto sui libri di Murakami, (di cui al momento sta traducendo il nuovo attesissimo romanzo), Antonietta Pastore è anche scrittrice. Nel 2016 per Einaudi è uscito un delicato romanzo che racconta il dramma di Hiroshima, Mia amata Yuriko, che ha incontrato sia il successo della critica che l’apprezzamento del pubblico.

Il Premio Noma è arrivato inatteso? Ricordi il momento in cui te lo hanno comunicato? Il primo pensiero qual è stato?

È arrivato in modo del tutto inatteso. Una mattina, verso la fine di ottobre del 2016, ricevo una telefonata dal Giappone. Quando sento che a chiamare è un redattore della Kōdansha (la casa editrice che attribuisce il premio), il mio primo pensiero è: “Oddio, chi lo sa che grana sta per arrivarmi fra capo e collo”. E invece mi annuncia che ho vinto il premio Noma. Sorpresa, gioia, incredulità, senso di appagamento… tutte queste sensazioni insieme.

Per quanto trita e ritrita, ed indubbiamente complessa da individuare, l’annosa questione delle interferenze tra scrittura creativa e traduzione sussiste. Ritieni che la tua cifra stilistica sia stata influenzata da quella degli autori di cui curi la resa in italiano? E quanto essa a sua volta influenza la nuova lingua che crei per gli scrittori che vai a tradurre?

Di sicuro la traduzione è un’ottima scuola di scrittura, per lo meno per quanto riguarda lo stile, e in questo penso che mi abbia influenzato. Però anch’io, come ogni scrittore, ho una modalità di scrittura che mi è congeniale, quindi l’influenza resta contenuta nei limiti della mia ricettività: più che alterare, raffina la mia cifra stilistica originaria. Quanto al problema dell’influenza della mia scrittura sulle traduzioni che faccio, credo (spero) che non riguardi lo stile − lo stile del testo tradotto dovrebbe adattarsi a quello dell’originale come un guanto alla mano −, ma la mia sensibilità. Cioè la riscrittura del libro da tradurre è condizionata, necessariamente, dalla mia reazione emotiva alla lettura del libro stesso.

Hai un autore prediletto, magari meno conosciuto di Haruki Murakami, che andrebbe a tuo parere rispolverato per tematiche e/o stile?

Oltre a Murakami Haruki, amo molto Natsume Sōseki. Per fortuna questo grande autore classico è ormai noto ai lettori italiani, io stessa ho avuto il privilegio di tradurre quattro suoi romanzi, ma penso che tutta la sua opera andrebbe pubblicata in italiano, come lo è in molte lingue europee. Vorrei anche che venisse tradotto (non necessariamente da me) Coin Locker Babies, il capolavoro di Murakami Ryū, un autore straordinario di cui sono stati pubblicati in Italia solo un paio di romanzi, e non i migliori.

Partendo da un presupposto generico per cui ogni scrittore tradotto consegna qualcosa a chi lo traduce, gli affida dove una missione dove una parola o un messaggio, cosa ti hanno lasciato negli anni gli scrittori? Natsume Sōseki, per esempio? O Kawakami Hiromi? Murakami stesso, cosa ti dona?

È una domanda cui è molto difficile rispondere, perché spesso non ci rendiamo conto noi stessi di quanto recepiamo. Posso dire però che trovo consolatorio il modo in cui i protagonisti di molti romanzi di Murakami Haruki accettano il senso di perdita che pervade la loro vita. Murakami considera la perdita parte integrante, forse necessaria, dell’esistenza umana; in certi casi anche un arricchimento, perché costituisce un’occasione per crescere. È una lezione da imparare.

Mia amata Yuriko è stato molto letto, oltre che amato. Hai dichiarato altrove che questa storia attendeva d’essere raccontata e che tu stessa hai atteso arrivasse il momento opportuno per svelarla. Puoi raccontarci la genesi di questo romanzo?

Come ho scritto nell’ultimo capitolo del romanzo, conoscevo la storia di Yuriko (il nome è di fantasia, ma si tratta di una donna che ho conosciuto di persona) da molti anni, e avevo sempre pensato che meritasse di essere raccontata. Avevo però molte remore a farlo, perché scrivere di lei significava toccare un tema quasi tabù in Giappone − la tragedia di Hiroshima − e non pensavo che una scrittrice italiana avesse il diritto di farlo. In seguito al disastro di Fukushima tuttavia, quando ho letto che molte persone sono state vittime di una forma di discriminazione simile a quella subita da Yuriko dopo la guerra, ho capito che era venuto il momento di raccontare la sua esperienza. Direi anzi che ho sentito l’urgenza di farlo, di rivelare questa storia emblematica, al tempo stesso tragica e bellissima, di cui mi sentivo depositaria.

La lingua giapponese si basa su una struttura di pensiero per molti versi lontanissima da quella che sostiene l’italiano. Cosa determina le tue scelte nell’attribuzione di un particolare stile ad un autore che vai traducendo? Dove si raggruma secondo te la bellezza del giapponese rispetto a quella che l’italiano invece sprigiona?

Sembrerà sorprendente, ma aver studiato il latino dalla prima media alla terza liceo classico è stato un ottimo allenamento mentale per comprendere poi la complessa struttura della lingua giapponese, e trasportarla in italiano.

Riguardo al problema di ricreare in italiano lo stile di ogni singolo autore, mi aiuta molto trovare analogie con un autore occidentale. Ad esempio il periodo di Nakagami Kenji ha una lunghezza e una complessità proustiane. Natsume Sōseki scrive in un giapponese che potrei paragonare all’italiano del Manzoni. Murakami… be’, lui scrive nello stile semplice della lingua parlata; per ricreare i suoi dialoghi spesso mi immagino la stessa conversazione tra italiani (due amici, una coppia…) Anche la rilettura periodica delle Lezioni americane di Calvino è utilissima a dare l’impronta giusta al libro da tradurre.

Quanto alla bellezza della lingua giapponese, credo che sia inscindibile dalla forma stessa della scrittura: gli ideogrammi.

Laura Imai Messina

photocredits: lightrocket.com