MILANO – Approda per la prima volta in Italia, con una personale, il lavoro fotografico di Marc Shoul. Allestita all’Extraspazio di Roma, la mostra “Brakpan” svela la ricerca del fotografo sudafricano che da cinque anni frequenta e immortala nei suoi scatti la città di Brakpan, catturando il modo di vivere “vernacolare” di questo ambiente. L’esposizione, visitabile fino al 19 aprile 2013, è accompagnata da un testo critico di Sean O’Toole, scrittore e giornalista, autore di “Misura, intuizione e tenacia in Brakpan di Marc Shoul”, dal quale è tratta la seguente presentazione.

“Sapete com’è con la fotografia. A differenza del racconto, forma letteraria sintetica, coincisa, ma generosa, che nutre l’immaginazione con parsimonia, un’immagine fotografica è un’enunciazione senza parole. Esiste malgrado le parole, anche se le parole sono ciò che inevitabilmente usiamo per dare un senso a una fotografia, alla sua realtà, alle sue condizioni, alle sue dimensioni, alla sue molteplici tonalità, ed anche alla sua vendibilità, alle sue analogie visive, alla sua autorialità intellettuale e, sì, anche ai suoi limiti. Se le parole legiferano, dicendoci come, quando, dove, cosa e perché, una fotografia semplicemente descrive. È una testimonianza del guardare e del vedere. In questo risiede la sua pienezza. È sempre in fieri nell’immaginazione, sempre latente, sempre senza parole.

Per cinque anni, o giù di lì, sono tornato più e più volte dalle fotografie di Brakpan realizzate da Marc Shoul. Ho dormito tra loro, e intendo letteralmente. Durante i miei viaggi a Johannesburg, di solito soggiornavo nella camera degli ospiti della casa di Marc, a Killarney. Le pareti di quella stanza erano piene di provini di stampa ritraenti la gente di Brakpan impegnata in quelle azioni che riempiono una vita: fare, produrre, giocare, imbellettarsi, elemosinare, ballare, googleare, pomiciare e oziare. Mi sono addormentato accanto a Nontando, che porta i capelli intrecciati e vive a Nolia Court. Mi sono svegliato rivolto verso Marius, che ha un tatuaggio sul braccio sinistro e vive a Regina Court. Il suo fisico prestante, ma sfatto, intrigava quanto la tovaglia all’uncinetto del tavolo su cui si appoggiava.

Sono stato introdotto – poco a poco, perché un racconto fotografico, per risultare sintetico ed efficace, richiede una produzione a più riprese – a motociclisti, commessi, burattinai, guardie di sicurezza, reginette di bellezza, cercatori d’oro e a un Babbo Natale sudicio. Più osservavo da vicino l’ampio mosaico di umanità, costantemente in aggiornamento, che occupava due intere pareti della casa di Marc, più quel mondo mi diventava familiare. Sebbene sia collocata nell’angolo più a est di Johannesburg, Brakpan è paragonabile a Krugersdorp, Roodepoort, Vanderbijlpark e molto probabilmente anche a Pretoria, da dove vengo io. Forse sono i muri prefabbricati di cemento che qua e là delimitano il mio territorio dal tuo a farmelo pensare. O i muri di mattoni diversi tra loro e i cortili macchiati d’olio degli anonimi spazi pubblici di Brakpan, che incoraggiano la gente a lasciare rifiuti in pattumiere a prova di bomba (uno dei tanti, piccoli ricordi degli anni dell’apartheid di questo racconto) prima di sgommare su modelli Ford A2 decisamente obsoleti. L’indistinguibilità. È quanto ha costretto David Goldblatt a trattenersi a Boksburg, una municipalità vicina, e a fotografare le minuzie della vita quotidiana sotto l’apartheid. C’è una strana simmetria tra la Boksburg di allora e la Brakpan di adesso. Trent’anni fa, all’ombra di un indifferente sole di Boksburg la gente ballava e piangeva i suoi cari: faceva comunità. Adesso lo fa ancora, il sole tuttora riscalda ogni cosa, creando ombre.

Goldblatt… la sua influenza, il suo occhio, il suo paziente impegno a descrivere un mondo malsano che, nella sua solitudine era una metonimia di qualcosa di molto più grande… come si fa ad ignorare tutto ciò? Impossibile. Ma è anche limitativo leggere il racconto di Marc solo in relazione alla serie In Boksburg di Goldblatt. Osservata con distacco, Brakpan fa parte di un corpo consolidato di indagine sociale interessata all’“essere bianco”, ai suoi privilegi e alla sua fallacia. Tra le opere fondamentali di questo ampio genere di fotografia sudafricana ci sono i contributi fotografici di E.G. Malherbe, dal titolo “Il problema del povero bianco in Sudafrica”, riguardanti un rapporto della Commissione Carnegie del 1932. Malherbe, che ha viaggiato in luoghi che Roger Ballen avrebbe visitato cinque decenni più tardi, ha descritto i bianchi poveri come lo “scheletro nel nostro armadio”. Le fotografie che Malherbe ha realizzato sono collocabili da qualche parte tra lo studio etnografico e il modernismo sociale portato avanti dalla Farm Security Administration.

Nei primi anni del dopoguerra, anche Costanza Stuart Larrabee, riconosciuta formalista, ha fotografato i bianchi poveri, sia pure in un contesto urbano. La città dell’apartheid, con le sue ordinanze e gli innumerevoli divieti, era il frutto della speranza dei burocrati bianchi di estinguere la povertà bianca. All’incirca nel 1947, Stuart Larrabee ha fotografato un calzolaio disabile mentre finiva un veldskoen (una scarpa in pelle). La sua fotografia, uno scatto di profilo, ricorda Lewis Hine e ha anche anticipato un ritratto del 2008 di una guardia di sicurezza di un negozio a Brakpan di nome Herbert. Herbert indossa baffi e cravatta per il lavoro di tutti i giorni. Come Freddie, una guardia di sicurezza che passa le ore seduta sotto una pensilina ricoperta di erba in una stazione di carburante sulla Voortrekker Road, la strada principale di Brakpan. Il lavoro di Herbert comporta lo stare a guardare. Questo è quanto. Stare all’erta, in modo discreto, essere presente senza esserlo.

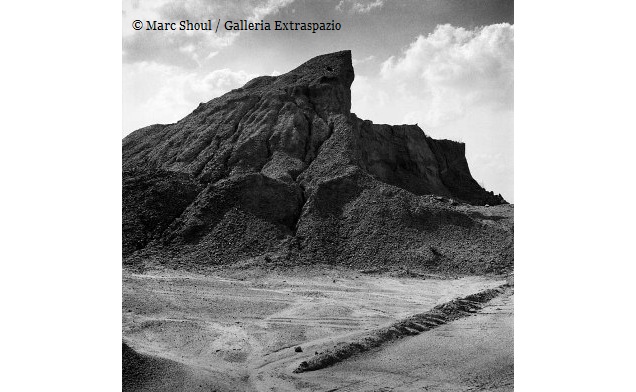

Herbert è stato uno dei primi uomini accanto al quale ho dormito. È entrato nel progetto di Marc molto presto, quindi è stato attaccato sul quel muro quasi da subito, quando Brakpan era incentrato più esplicitamente sul “fallimento bianco”, e quindi prima che Marc iniziasse a guardare oltre le barriere della razza e trovasse delle strane corrispondenze – negli atteggiamenti, nel modo in cui trascorrere il tempo libero, nei desideri – tra le comunità di Brakpan separate in base alla razza. Herbert rifiutava di guardarmi. Il suo sguardo era sempre rivolto altrove. A volte verso Tinus e Jason, i due adolescenti che amano dipingersi di blu come la loro squadra di rugby preferita, ma che finiscono per sembrare due che stanno per partecipare ad una pantomima da neri. Più di recente, Herbert fissava un cercatore di rottami metallici mentre raschiava un paesaggio già stremato, in cerca di ricchezze davvero tenui.

Leggo il rifiuto di Herbert di guardarmi – mentre io invece lo fisso – come una specie di concessione. Mi permette di cercare clandestinamente tra le sue dita un anello nuziale, di viaggiare con gli occhi dalle sue dita al suo polso (un orologio!) e da lì, attraverso la savana delle sue braccia, arrivare alla spallina che nobilita un lavoro degradante, dandogli senso, autorità e dedizione. Herbert è una strana presenza in questa storia. In gran parte, Brakpan si impegna a descrivere le persone nel loro tempo libero. Vediamo gli abitanti della città nei club, nei campi sportivi, accanto a una piscina, e poi negli interni, seduti su un divano, sdraiati su un letto, a volte vestiti solo in parte, a proprio agio. E poi ecco Herbert, cravatta annodata, baffo spuntato, camicia infilata nei pantaloni: lui è come un fotografo. Aspetta, guarda, osserva, interpreta, decide. L’errore fa parte di questa routine. Non succede mai niente. Ma misura, anticipazione e tenacia sono tutto”.

IL FOTOGRAFO – Marc Shoul è nato a Port Elizabeth nel 1975, in Sud Africa. Vive e lavora a Johannesburg. La sua ricerca è focalizzata all’esplorazione di temi di rilevanza sociale, e ai cambiamenti che avvengono all’interno della sua nazione e oltre. “Spesso mi sembra di vedere la vita attraverso un caleidoscopio – gli sfaccettati piani della realtà mi appaiono fluttuanti, in movimento, in un costante flusso. Mi ritengo davvero fortunato per la possibilità di schiacciare un tasto e catturare questo movimento – un’espressione congelata della realtà – senza tempo. Negli ultimi dieci anni Marc Shoul ha lavorato per testate locali e internazionali, come Time, Colors, Wired, Blueprint, Dazed and Confused, Design Indaba, World Health Organization, Mother Jones, Stern, Gala, De Spiegel, Financial Times Magazine and The Telegraph Magazine. Ha anche lavorato per molti pubblicitari e agenzie.

8 aprile 2013

©RIPRODUZIONE RISERVATA