Vittorio Sgarbi e il sublime: “Il cielo più vicino. La montagna nell’arte”

Vittorio Sgarbi racconta la montagna nell’arte: da Giotto a Friedrich, un viaggio nel sublime che rivela limite umano e incanto. “Il cielo più vicino”.

Con questo libro, Vittorio Sgarbi firma un viaggio nell’arte che va dal Trecento a oggi, identificando la montagna non come sfondo, ma come soggetto d’opera: una presenza fisica e metafisica, “più vicina al cielo” e per questo fulcro di domande che affronterà nel suo saggio.

La tesi è semplice: “Quando osserviamo le montagne, sentiamo qualcosa che non riguarda i nostri occhi… ma la nostra anima”.

Un atlante tra le nubi

Sgarbi ripercorre i secoli dell’arte e affronta i fondali rocciosi di Giotto, che aprono lo spazio del sacro, le Dolomiti di Mantegna, i paesaggi di Masolino, e perfino quelli evanescenti di Leonardo. Passa agli acquerelli alpini di Dürer,in viaggio tra Venezia e Germania, e arriva ai grandi maestri del Rinascimento, spingendo l’itinerario fin dentro la pittura moderna: Bellini, Giorgione, Tiziano; il sublime romantico di Turner e Caspar David Friedrich; e poi l’Ottocento e il primo Novecento, fra Courbet, Segantini, Van Gogh, Munch, Böcklin.

Il percorso apre anche a figure più laterali ma decisive per una geografia “italiana” delle vette: Ubaldo Oppi, Afro Basaldella, Tullio Garbari, Italo Mus, lo Zoran Mušič delle montagne carsiche, fino a Dino Buzzati pittore oltre che scrittore. Il libro arriva al contemporaneo, toccando la nascita del turismo montano e il ruolo di fotografia e graficanel raccontare la spiritualità delle “terre alte”.

“Un viaggio dal Trecento a oggi, sulle orme di Chateaubriand, per capire come l’arte ha guardato la montagna”.

Non un manuale, ma una scalata d’autore in tono non accademico; un “diario di visioni” che Sgarbi sceglie di presentare attraverso dei quadri-soglia, immagini liminali che hanno saputo trasformare la montagna da scenario a personaggio.

Ci sono pagine che funzionano come piccole meditazioni sul vedere: perché l’occhio si fermi sulla neve di Courbet, sul controluce di Friedrich, sul vento che sfibra Turner. In mezzo, aneddoti, accensioni, giudizi netti – nel bene e nel male – che sono cifra nota dell’autore.

La montagna come prova del sublime e del limite umano

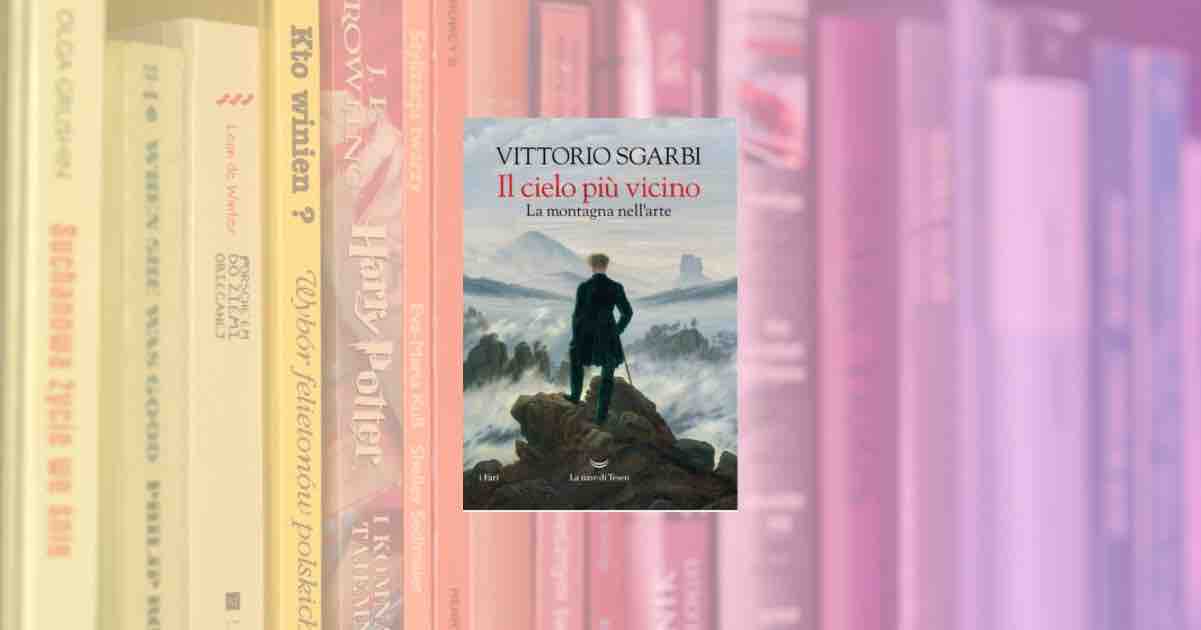

Sgarbi aggiorna un’idea ottocentesca ma ancora fertile: la montagna come soglia del sacro, luogo in cui l’umano si misura con il “più che umano”. L’ombra lunga è quella di René de Chateaubriand, maestro di un sublime che è insieme paesaggio e moralità. Non stupisce la scelta della copertina (il Wanderer di Friedrich): la figura solitaria che guarda dall’alto un mare di nubi è un manifesto del sentire romantico – fragilità e vertigine, timore e attrazione, piccolezza e desiderio di forma.

“L’arte ha dato un volto alle emozioni di chi si avvicina alle Alpi e alle Dolomiti, come fossero creazioni di Dio”.

La montagna, insomma, non è “natura neutra”: è uno specchio attraverso cui osservare le proprie azioni, una voce interiore che parla e consiglia. Da qui il ritmo del libro: salire, fermarsi, guardare, riflettere; e poi scendere, tornando ai musei e alle stanze dove quelle montagne sono diventate immagini.

Tre soste lungo il sentiero

Dürer tra Venezia e le Alpi: l’acqua che incide la roccia

Gli acquerelli alpini di Dürer – formidabili per precisione e aria – sono un punto di svolta: la montagna smette di essere “sfondo” ed entra come materia della visione. Sgarbi li usa per mostrare la nascita di un naturalismo nordico che diventa, a sud, stile e teologia del paesaggio.

Friedrich e Turner: le mani del sublime

Con Friedrich l’umano si fa misura dell’immenso (la schiena del viandante è anche la nostra); con Turner tutto si scioglie in luce e vapore. Il libro mette bene a fuoco questa doppia pedagogia del sublime: una più ascetica e verticale (Friedrich), l’altra visionaria e atmosferica (Turner).

“Nulla è più vicino all’eterno della montagna e allo stesso tempo nulla insegna meglio i limiti dell’uomo”.

Segantini, Van Gogh, Munch: dolore e grazia

Il simbolismo di Segantini – incarnazione della montagna “metafisica” – apre a una modernità inquieta che in Van Gogh e Munch vibra di colori e febbre. Sgarbi mostra come la linea alpina diventi linea interiore: non c’è solo l’altezza, c’è il peso di chi guarda.

Tra invito alla visione e gusto della sentenza

Sgarbi scrive in presa diretta, con periodi brevi, un uso forte dell’aggettivo, una predilezione per l’iperbole. È un marchio, e il lettore lo sa: a qualcuno suona come eccesso, ad altri come la spinta necessaria per spostare lo sguardo. Nel libro la sentenza (“questo quadro vale per tutti”) convive con la descrizione (“la neve è una luce della mente”). È un equilibrio alterno, ma vivo.

“Le vette creano effetti straordinari, sorprendenti, come fossero creazioni artistiche”.

La scrittura regge meglio quando l’autore vicina il quadro: restituisce materia (pasta, luce, gelo), rammemora luoghi visti, pietre toccate. Diventa più fragile quando la tesi prende il largo e la pagina cede alla enfasi. Ma l’oscillazione fa parte del patto: un saggio d’autore non pretende neutralità, chiede compagnia.

Cosa dicono le prime letture

Le prime uscite su quotidiani e siti specializzati raccontano un esordio curioso e partecipe. Avvenire ha pubblicato un brano in anteprima, segnando la centralità della dimensione spirituale. Il Corriere di Bologna ha insistito sul taglio “libero” dell’itinerario e sulla dichiarazione d’autore: “l’arte ha dato un volto alle emozioni” di chi sale verso le vette. I siti di settore (da Montagna.tv a riviste culturali) sottolineano la varietà delle presenze e l’attenzione al contemporaneo.

“Un viaggio libero… in cui Sgarbi mostra come la montagna sia stata interpretata dai più grandi artisti” (Corriere).

Il sublime come etica dell’attenzione

Il libro funziona quando fa rallentare: guardare una vetta in pittura significa reimparare a guardare il reale. È una pedagogia dello sguardo utile in tempi di fretta: il sublime non è solo grandezza, è tempo dato alla visione.

Montagna e modernità

Dalle Dolomiti “dipinte” al turismo novecentesco: l’ultimo terzo del volume mostra come la montagna diventi immaginario condiviso attraverso media popolari (manifesti, foto, grafica). È un capitolo sociale interessante, dove l’arte alta e la cultura visuale quotidiana si toccano.

Il canone si allarga (piano)

La scaletta di Sgarbi è ancora occidentale e maschile; ma l’apertura a pittori “provinciali” o “minori” è un segnale. L’invito, per i lettori, è proseguire: cercare altre montagne (asiatiche, americane, indigene) per costruire un atlante più plurale.

Vittorio Sgarbi, uno stile incantato

Chi conosce Sgarbi polemista troverà qui un profilo più contemplativo. L’autore resta categorico in molte pagine, certo; ma prevale il piacere di raccontare. Quando la prosa si appoggia alla materia pittorica (neve, vapore, pietra), la pagina respira. Quando sale la foga del giudizio, il lettore può storcere il naso. Il saldo, però, è positivo: “Il cielo più vicino” ha il passo del racconto e la densità del saggio.

“La montagna ha una storia, che l’arte ha raccontato nella sua autonomia espressiva”.

Se la natura avesse una monografia

“Il cielo più vicino” non è un catalogo illustrato né una monografia su un singolo autore: è un percorso. Il suo valore sta nel tenere insieme storia dell’arte e esperienza; nel ricordarci che la montagna “in pittura” non è mai davvero lontana: è ricordo del limite, promessa di altezza, esercizio dello sguardo.