Se la verità non è un dato di fatto, ma una narrazione soggettiva, e ancor più una manipolazione a opera dei più sagaci e di coloro i quali hanno il dono di plasmare il succo attraverso ideologie e paure, cosa succede quando questo “mondo corrotto” viene osservato da chi non ha ancora imparato a mentire?

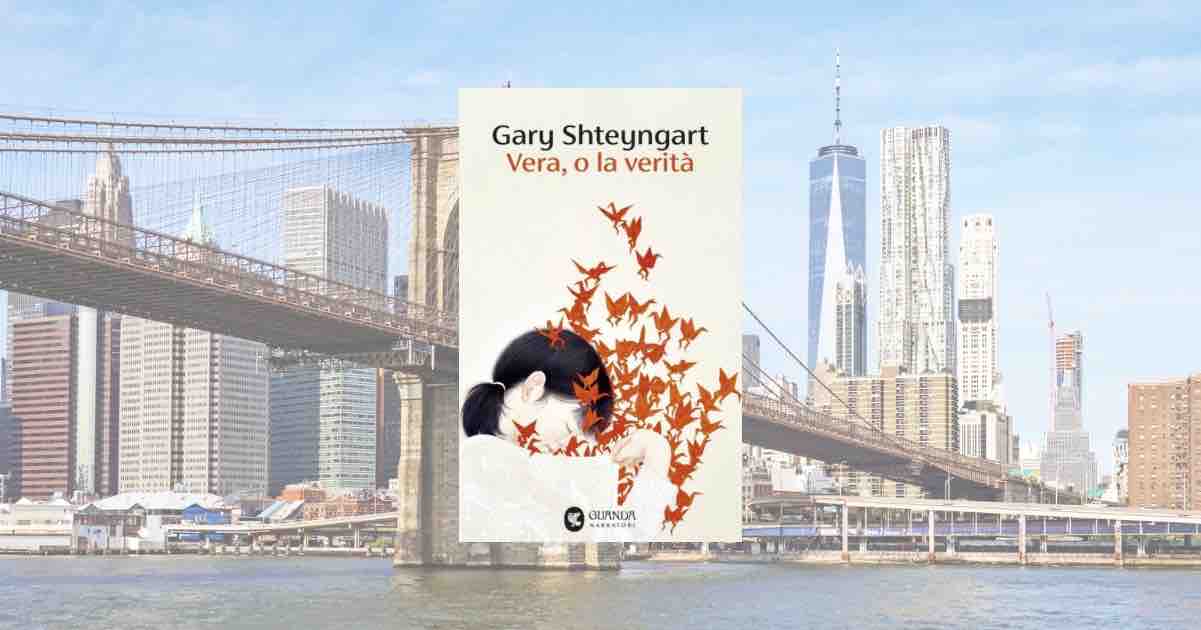

È da questa profonda domanda che Gary Shteyngart getta le fondamenta di “Vera, o la verità”. L’autore sceglie una narratrice insolita e geniale per fare della satira sul nostro presente prossimo: Vera Bradford-Shmulkin, dieci anni, metà coreana e metà ebrea russa, newyorchese e già ansiosa cronica.

Chi è Vera?

Vera è piena di liste, rituali e si comporta già come un’adulta — o forse meglio, mentre cerca di tenere insieme un mondo che le si sbriciola intorno; un padre scrittore distratto, una matrigna liberal e performativa (“Anne Mom”), e la madre biologica (“Mom Mom”) che è l’assenza magnetica, la ferita da cui parte tutto.

Il libro

Sullo sfondo, un’America leggermente spostata in avanti nel tempo, dove la democrazia scivola verso l’incertezza, con proposte di voto “5-3” a vantaggio dei bianchi e un’aria da restaurazione dei diritti.

Questo non è solo un romanzo di formazione, bensì uno specchio che ci costringe a chiederci se, in un Paese ossessionato dallo status e manipolato dal potere, c’è qualcuno che paga il conto della nostra instabilità emotiva e politica, e questo qualcuno chi è?

La risposta, secondo Shteyngart, la troviamo negli occhi iperattenti di una bambina alla disperata ricerca di un’unica cosa: un luogo sicuro a cui appartenere.

L’Identità in crisi: la ricerca di sé in un Paese diviso

La trama – la ricerca della madre – è il filo emotivo; ma il libro allarga subito lo sguardo e diventa una storia sull’identità e sull’appartenenza in un Paese che si divide. Vera non è solo una bambina ansiosa; è l’allegoria della nostra contemporaneità.

Le sue liste e i suoi rituali ossessivi non sono vezzi infantili, ma un tentativo disperato di ordinare il caos emotivo e politico di un’America in lenta deriva. La bambina osserva i gesti degli adulti e traduce, spesso fraintendendo parole e frasi, con quell’umorismo dolente che è la firma di Shteyngart. La sua ricerca della madre biologica è l’estrema ricerca di un punto fermo in un paesaggio morale instabile.

La “verità plurale”: essere molte cose insieme è una forza o una fatica?

Vera è figlia di più mondi e il romanzo non semplifica: essere “molte cose insieme” è sia ricchezza sia fatica, soprattutto quando gli adulti intorno non reggono la complessità. In Vera affiora di continuo la lezione del memoir “Mi chiamavano piccolo fallimento” – la ferita dell’emigrazione, lo spaesamento generazionale – ma spostata su una bambina che vuole una risposta semplice a una domanda impossibile: chi sono?

Quando la distopia è un dettaglio domestico

Shteyngart lavora da anni su distopie prossime, e qui torna a quel registro filtrandolo attraverso uno sguardo infantile che rende le derive politiche più stranianti (e più credibili).

La critica anglofona lo ha definito “un romanzo distopico raccontato con sguardo infantile” (Guardian), più malinconico e intimo che ferocemente comico.

Il dramma domestico è scritto con la consueta miscela di satira fluttuante e tenerezza che “ti prende a pugni nel cuore” (WBUR).

Come la paura degli adulti minaccia il linguaggio degli affetti

Il romanzo mette a nudo la dipendenza degli adulti dallo status e dall’ideologia. Vera è il prisma che mostra come i genitori, ossessionati dal politically correct o dalla vanità, si siano allontanati dalla verità elementare degli affetti.

La satira di Shteyngart è una diagnosi su come il linguaggio del potere abbia contaminato l’intimità.

La prosa mimetica

Il merito maggiore è la tenuta della voce. La prosa riproduce la logica di Vera – inventari, malintesi, lampi di saggezza – senza infantilizzarla. Il risultato è una comicità di sguardo più che di battuta: non un fuoco d’artificio satirico, ma un sorriso che rimane insieme alla stretta allo stomaco.

Il Financial Times parla di “smarrimento bambino” e sottolinea come prevalga l’emozione sul graffio satirico.

Confrontando l’opera con i lavori precedenti

- Con “Storia d’amore vera e supertriste”: là l’amore era travolto dal capitalismo; qui l’affetto più elementare è minacciato da ideologie e vanità. Cambia la scala, resta la diagnosi: quando il potere riscrive il vocabolario, affetti e verità diventano instabili.

- Con “La casa sulla collina”: quel “grande romanzo pandemico” puntava su adulti colti che si dibattono fra vanità e paura; Vera cambia fuoco e ci costringe a guardare gli stessi adulti attraverso lo sguardo di chi paga il conto.

Perché il libro lascia un sorriso e una stretta allo stomaco

Il libro tiene insieme romanzo familiare e satira politica: miscela rischiosa ma – per gran parte della corsa – riuscita.

Il lettore entra per la storia (la madre perduta) e resta per la postura etica: crescere vuol dire scegliere che cosa credere quando gli adulti ti mettono davanti una realtà manipolata.

Diverse voci critiche segnalano un finale concitato, ma quasi tutte concordano sull’intensità della protagonista e sulla malinconia luminosa del tono (Kirkus parla del suo romanzo più importante, una “favola brillante sull’infanzia… nel nostro Paese rotto”).