Leggendo Stoner penso immediatamente di aver fatto un viaggio a Columbia, Missouri, mi sembra proprio di vederle quelle distese piene di niente sotto forma di sterminati campi di mais e paesaggi piatti o lievemente ondulati di formazione glaciale, quella parte di America che viene definita la “fly over zone” perché gli americani nei loro voli dalla costa est a ovest o viceversa chiamano così quella parte di America che sembra destinata solo ad essere sorvolata. Io invece sono proprio atterrato lì, nel Midwest ed ho fatto il mio viaggio con William Stoner, anzi forse ero proprio io Stoner.

Tutto si svolge a Columbia Missouri, con solo qualche breve puntata nel paese natale del protagonista assoluto del romanzo, quella Booneville che sto cercando su Google maps, dove Stoner torna per il funerale del padre, un paese rurale come è lo stesso da dove John Williams proviene, le fughe della moglie Edith a St.Louis per delle visite alla madre, una breve puntata di Stoner durante la sua relazione con Katherine in un residence affacciato su un lago poco distante. Sembra così esserci veramente poco, anche a livello spaziale e geografico in questo romanzo, un respiro ristretto in un piccolo spazio di mondo in qualche modo insignificante. E’ vero del resto che la letteratura rompe gli spazi anche i più angusti, come si spiegherebbero altrimenti le poesie di Emily Dickinson che non si è mai praticamente mossa dalla sua casa di Amherst, o i racconti di Kafka nella sua Praga, che trascendono i luoghi, questo solo per fare due esempi, forse banali. Eppure c’è il mondo, c’è tutta la vita in questo angolo di terra, che è in ogni caso la stessa, che ha ispirato autori come Willa Cather e Sherwood Anderson.

I romanzi, la letteratura, quella vera sono viaggi ed anche i più insignificanti, come tutte le vite se osservate e trattate con grazia hanno la loro purezza, il loro candore e la loro dignità ad essere vissute e raccontate. Questo è quello che questo mirabile autore che è John Edward Williams riesce a fare con Stoner, che lungi dall’ essere il suo alter ego o rispecchiarlo biograficamente, come dichiarato in un’intervista dalla moglie dello scrittore, ci racconta la vita, dalla nascita, alla giovinezza, alla vita adulta di un anonimo professore universitario, fino al suo invecchiare e alla sua morte. Come dice Peter Cameron nella bellissima postfazione, quella che sembra essere materia non troppo promettente per un romanzo…eppure, in quel “eppure” c’è tutto.

C’è una scrittura piana, limpida e perfetta, ci sono vicende universali, odi, rancori, come dimenticare il personaggio di Lomax, l’aguzzino di tutta la vita accademica di Stoner, ci sono gli amori, e le disillusioni che rendono Stoner un personaggio universale e ci fa dire che Stoner siamo tutti noi, fatte le debite proporzioni e scarti spazio temporali: la vita in una sperduta città di provincia nel Midwest americano nel secolo scorso.

Molteplici sono le possibilità e chiavi interpretative del romanzo che si possono percepire avvicinandosi a William Stoner, del fatto che lui divenisse ciò che è, ciò e come la sua vita stessa si è svolta. La postfazione di Cameron parla proprio di questo e del misterioso fascino che questo romanzo emana e che non si esaurisce con la parola fine, echi e domande che rimangono, un romanzo, così chiaro e allo stesso tempo così misterioso. Lo sguardo superficiale che lo presenta appunto come il racconto di un uomo che nasce, cresce in una fattoria sperduta, si sposa, diventa professore, invecchia e muore, eppure il mistero ed il fascino rimane. E’ la stessa cosa per certi versi che ha espresso un grande autore come David Lynch, autore cinematografico, ma sempre un grande autore che a proposito del suo film Mulholland Drive, film per molti versi indecifrabile e dal fascino oscuro ebbe a definirlo semplicemente come :” un auto nel buio lanciata dalle colline di Los Angeles verso l’oceano”.

Io posso azzardarne solo alcune di queste chiavi interpretative, ognuno vi vedrà naturalmente quelle che più gli si confanno:

il mondo dell’ università, l’istituzione, la madre, la pancia della balena, la balena bianca di melvilliana memoria, ma in questo caso Stoner/Achab non ha la forza o la volontà di vendicarsi della balena. Bellissimo il dialogo fra i tre amici di gioventù, fra i quali Stoner, con Dave Masters, che poi si arruolerà e morirà in guerra, e che dice:

” ma per quanto infami siamo sempre meglio di quelli che vivono lì fuori, nel fango, i poveri bastardi del mondo”

quello è invece il loro mondo e Stoner con un senso di predestinazione che non lo abbandonerà mai, come se la provvidenza questo gli avesse assegnato, lo ripeterà anche molti anni dopo, circa duecento pagine dopo a Katherine Driscoll, forse l’unico spiraglio di vita autentica, fuori da quel mondo, alla fine del loro amore, dicendole poco prima del loro definitivo addio:

”perché noi, in fondo , apparteniamo al mondo; avremmo dovuto saperlo. E lo sapevamo credo. Ma abbiamo dovuto nasconderci un po’, fingere un po’, per poter…”

il loro amore una cosa tanto diversa da quel mondo.. Stoner ha vissuto tutta la vita nella pancia dell’ università, il suo mondo, ciò che lui stesso è e lo dice a Katherine prima di dirle addio sapendo che per loro non ci sarebbe potuto essere una vita insieme:

” niente avrebbe più senso, niente di quello che siamo stati finora. Io non potrei più insegnare, e tu, tu diventeresti qualcos’altro, qualcosa di diverso da noi, non saremmo niente”.

Una lettura fra le righe, interna a questo approccio, può far pensare all‘intero romanzo come a un apologo della cultura, quantomeno della sua forza propulsiva di speranza per un mondo migliore, contro il suo grigiore e le sue nefandezze, grigio, almeno apparente, che è in fondo la vita di Stoner, una possibilità di riscatto, tramite l’istituzione, l’università in questo caso, d’altro canto John Williams è stato un accademico, ma la semplicità della sua narrazione, trascende i meri aspetti fattuali per renderci un bellissimo e commovente affresco dell’uomo e della vita. Dice Stoner:

“l’università è come un ospizio, un rifugio dal mondo, per gli infelici, gli storpi“.

C’è in questo un senso cupo di pessimismo, di ineluttabilità e predestinazione quasi leopardiana. Ma perché, noi comuni mortali ci domandiamo, perché non è fuggito con Katherine? Perché non ha scelto la vita, l’amore? Il libero arbitrio, l’immanenza del destino, temi immensi traspaiono da questo apparentemente scarno romanzo. Il tutto con la finezza, la limpidezza la poeticità di una scrittura pacata e sontuosa, così tagliente ed elaborata. Alcune pagine sono indimenticabili come quelle dello scoccare dell’ amore fra Katherine Driscoll e Stoner, come quelle del loro addio, o quella citata da Cameron del viaggio dell’ anima fuori da sé alla fine del capitolo undicesimo. Per non parlare del finale con la descrizione della morte incombente che assume le sembianze di una vera e propria esperienza extra sensoriale:

“vaghe presenze si affollavano ai bordi della sua coscienza. Non riusciva a vederle, ma sapeva che erano lì a raccogliere le forze in cerca di una palpabilità che non era in grado di vedere né di sentire. Si stava avvicinando a loro, lo sapeva.”

Ancora dal finale, bellissimo, Stoner fa un bilancio della sua vita e ricorda più volte a sé stesso:

“e pensò, cosa ti aspettavi”

I libri, la vita all’ università, quello che è stata la sua vita, l’appartenenza e la devozione a quel mondo può essere uno dei gradi di lettura del romanzo, uno dei possibili livelli interpretativi di cui parla Peter Cameron nella postfazione, una delle tante, molteplici ed inesauribili chiavi di lettura di un romanzo che come dice Cameron stesso non si esaurisce mai ed è qui il suo fascino immenso al di là di una “trama” apparentemente banale. Nel passaggio finale, sul letto di morte Stoner, nella completa solitudine della sua stanza cerca sul comodino il libro da lui scritto e pur non illudendosi di potersi ritrovare in quel testo,”in quei caratteri scoloriti” confessa a sé stesso che:

“una piccola parte di lui, che non poteva ignorare, era lì, e vi sarebbe rimasta”.

Una visione certamente pessimistica o forse solo disincantata della vita per come viene data in sorte ad ognuno di noi, esseri pensanti e destinati alla sconfitta, al fallimento.

Già questi pochi passaggi varrebbero tutto il romanzo ma si farebbe torto a tutti gli altri.

Un’altra possibile chiave di lettura non potrebbe prescindere da una contestualizzazione storica e culturale: L’America profonda e puritana di 60 o 50 o 40 anni fa, anche se in fondo non importa esattamente quando questo sia accaduto e si può pensare benissimo che a quelle latitudini poco o niente sia cambiato, quell’ America che ha costretto Stoner lì per tutta la sua vita senza che lui stesso avesse la forza ed il coraggio di sovvertire l’ordine delle cose per abbandonare quel mondo, quelle convenzioni, per una possibile felicità con la sua storia d’amore con Katherine, confessando a sé stesso nel bellissimo brano che è il loro definitivo addio che:

“niente avrebbe più senso, niente di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo stati finora. Io non potrei più insegnare, e tu, diventeresti qualcos’ altro. Entrambi diventeremmo qualcos’ altro, qualcosa di diverso da noi. Non saremmo….niente”

Il senso della morale puritana, della predestinazione insita nell’ etica protestante, l’importanza che viene attribuita implicitamente all’appartenenza culturale evidentemente pervade a tutto tondo il personaggio di Stoner, forse una altra possibile chiave interpretativa del romanzo.

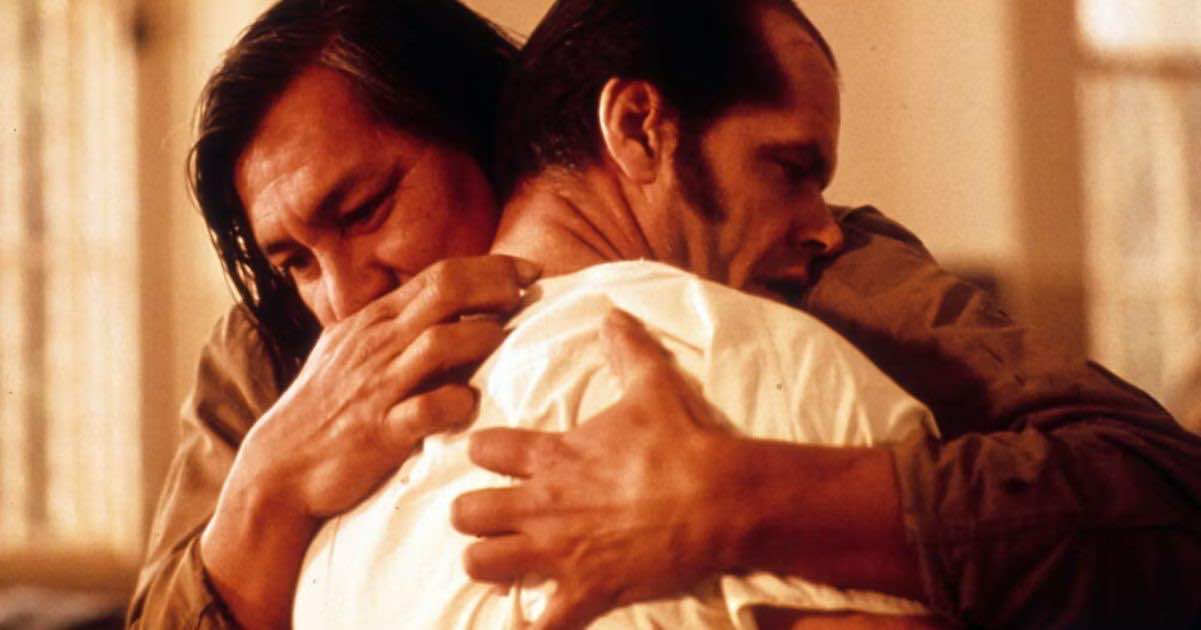

Cosa dire infine del personaggio di Edith? La moglie di Stoner con la quale è naufragato nel disamore. Edith, che dall’ inizio del loro matrimonio ricorda la Justine, una bellissima Kirsten Dunst che interpreta una donna depressa nel film Melhancolia di Lars Von Trier, quando dice al suo futuro sposo John (Kiefer Sutheland) : “cosa ti aspettavi?”

Sembra allo stesso modo come se in quell imbarazzo di Edith e di Stoner durante la loro prima notte di nozze ci fossero già tutti i presagi della loro vita insieme e che quel loro impaccio fosse propedeutico a tutto il fallimento emotivo della loro futura esistenza. Cameron è stato acutissimo a evidenziare come un’ indagine di tipo psicologico sul personaggio di Edith potrebbe dar conto ad uno studio ed uno sviluppo di una qualche altra narrazione o interpretazione. Ecco, se Stoner affascina è perché non si finisce mai di leggerlo, interpretarlo ed amarlo.

Un’ultima nota ed un plauso particolare al traduttore, lavoro anche questo universale ed universalmente non riconosciuto degnamente, per il sicuro sforzo e la grande empatia che deve averlo contraddistinto nell aver saputo rendere nella nostra lingua in modo così limpido ed affascinante un simile capolavoro.

Simone Bachechi