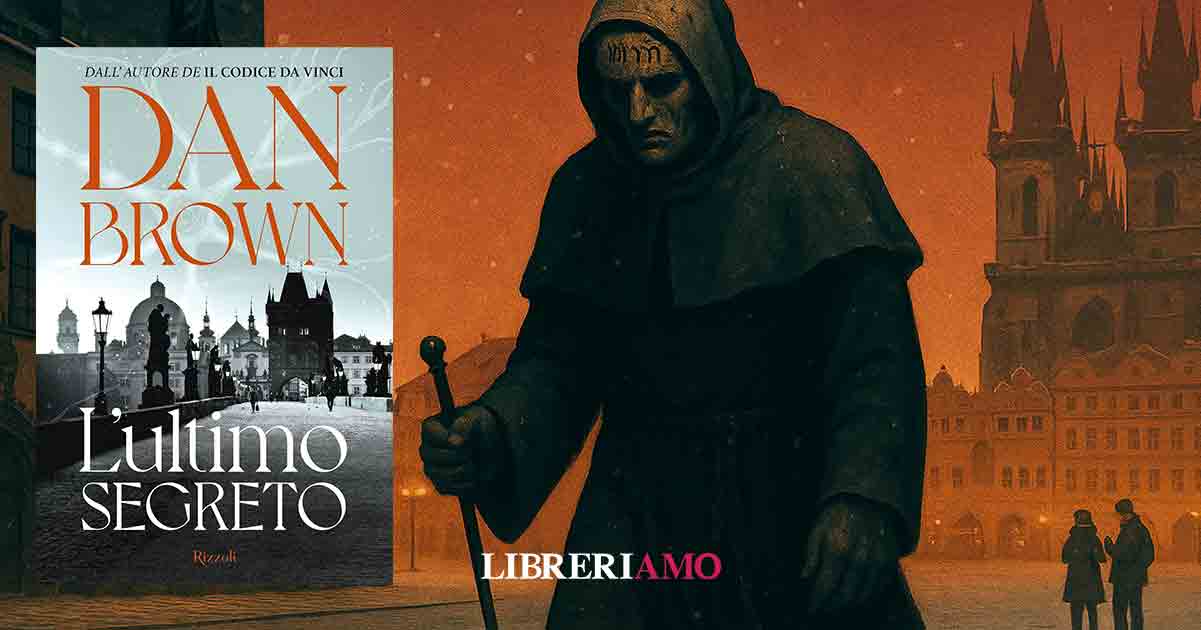

Esce “L’ultimo segreto” di Dan Brown, il thriller con il ritorno di Robert Langdon

Il 9 settembre 2025 esce “L’ultimo segreto” di Dan Brown: Robert Langdon torna in un thriller tra antichi enigmi e scoperte rivoluzionarie.

Dopo otto anni di silenzio, il maestro del thriller a enigma è pronto a tornare in libreria. Il 9 settembre 2025 uscirà in contemporanea mondiale L’ultimo segreto (The Secret of Secrets), il nuovo romanzo di Dan Brown, libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Una data che segna il ritorno di uno degli autori più influenti della narrativa contemporanea, capace di trasformare simboli, arte e misteri religiosi in una macchina narrativa irresistibile.

Protagonista del nuovo romanzo sarà ancora una volta Robert Langdon, il professore di simbologia di Harvard che dal 2000 accompagna milioni di lettori in corse contro il tempo tra musei, biblioteche e cattedrali. Langdon è una delle figure letterarie più riconoscibili del nostro tempo: un erudito prestato all’avventura, un “detective della conoscenza” che ha saputo incarnare il desiderio di un pubblico globale di scoprire i segreti nascosti nei monumenti e nelle opere d’arte.

Dopo Origin (2017), in cui Brown affrontava i temi dell’intelligenza artificiale e dell’origine della vita, Langdon si ritrova questa volta immerso in un intreccio che mette in collisione la scienza della coscienza e la tradizione mistica europea. Un terreno che appare oggi quanto mai attuale, in un’epoca in cui neuroscienze, filosofia e spiritualità cercano nuove forme di dialogo.

Robert Langdon, il ritorno di un’icona pop

Protagonista de L’ultimo segreto sarà Robert Langdon, il professore di simbologia di Harvard che dal 2000 accompagna milioni di lettori in corse contro il tempo tra musei, biblioteche e cattedrali. Langdon è una delle figure letterarie più riconoscibili del nostro tempo: un erudito prestato all’avventura, un “detective della conoscenza” che ha saputo incarnare il desiderio di un pubblico globale di scoprire i segreti nascosti nei monumenti e nelle opere d’arte.

Per chi lo incontra per la prima volta, Robert Langdon non è un eroe d’azione nel senso classico. Professore di simbologia ad Harvard, è un intellettuale che nasconde dietro l’aria mite e la cortesia accademica una mente affilata come una lama. Non veste abiti da agente segreto, ma predilige tweed, dolcevita e soprattutto il suo inconfondibile orologio di Topolino, ricordo d’infanzia che gli regala un tocco ironico.

La sua vera arma è la memoria fotografica: Langdon ricorda qualsiasi immagine abbia visto, dai codici esoterici del Rinascimento alle mappe delle cattedrali. Una dote che lo rende l’uomo giusto per decifrare simboli, ambigrammi e misteri sepolti nell’arte. Ma come ogni eroe, anche lui porta con sé una fragilità: la claustrofobia, conseguenza di un trauma infantile che ancora oggi lo costringe a evitare spazi chiusi e ascensori.

Le sue avventure seguono spesso uno schema preciso: accanto a Langdon compare una donna brillante, colta e indipendente, che non è soltanto una “spalla” ma parte integrante della narrazione. Non sempre si tratta di un legame sentimentale, anzi, la tensione romantica è quasi sempre accennata e mai risolta, ma il loro rapporto contribuisce a dare equilibrio alle indagini e a mettere Langdon in contatto con mondi che da solo non esplorerebbe.

È questa combinazione di erudizione, vulnerabilità e senso dell’avventura a renderlo unico: un detective della conoscenza che non insegue soltanto assassini e cospiratori, ma soprattutto i segreti che si nascondono nei simboli e nella storia.

La trama: tra Praga, Londra e New York

L’avventura prende avvio da Praga, città simbolo del mistero europeo. Qui, Langdon accompagna Katherine Solomon – brillante scienziata noetica con cui ha da poco iniziato una relazione – a una conferenza rivoluzionaria. La donna è sul punto di pubblicare un libro destinato a cambiare per sempre la nostra visione della coscienza. Ma la sua improvvisa scomparsa, insieme al manoscritto, e un brutale omicidio trasformano il viaggio in un incubo.

Langdon si ritrova inseguito da un’organizzazione potente e da una creatura inquietante che sembra uscita dalle leggende della capitale boema: il Golem. La trama si espande poi verso Londra e New York, disegnando una mappa narrativa che intreccia luoghi simbolo della modernità e della tradizione, in un crescendo di enigmi e rivelazioni.

Il Golem: mito, vendetta e amore

Uno degli elementi più suggestivi del romanzo è la figura del Golem, creatura dell’immaginario ebraico. Nato nelle leggende del ghetto di Praga e plasmato dall’argilla per proteggere gli oppressi, il Golem è qui reinventato da Brown come figura ambigua: vendicativo, innamorato, tormentato dall’Etere.

Nell’estratto già diffuso, lo vediamo arrancare nella neve delle stradine praghese, con simboli incisi sulla fronte che compongono la parola ebraica emet (“verità”). Il suo volto coperto d’argilla, i suoi gesti rituali e il suo amore ossessivo trasformano il Golem in un’icona del romanzo: non più solo mostro, ma riflesso delle nostre contraddizioni, della nostra ricerca di senso e di protezione.

In questo senso, Brown non si limita a evocare il mito, ma lo piega a una riflessione contemporanea: la linea sottile che separa il custode dal persecutore, l’amore dall’ossessione, la scienza dalla superstizione.

Chi è Dan Brown

Con oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo, Dan Brown è uno degli scrittori più letti e tradotti di sempre. Nato a Exeter (New Hampshire) nel 1964, figlio di un insegnante di matematica e di una musicista, ha ereditato sin da giovane l’interesse per i codici, la logica e l’arte.

La sua carriera di scrittore inizia con Crypto (1998), un thriller tecnologico legato al mondo dell’intelligence, e prosegue con Angeli e Demoni (2000), primo romanzo in cui compare Robert Langdon. Seguono La verità del ghiaccio (2001), ambientato tra le basi della NASA e i ghiacci artici, e poi il successo planetario de Il Codice Da Vinci (2003), che ridefinisce il genere con un intreccio di storia dell’arte, simbolismo cristiano e intrighi contemporanei.

Negli anni successivi, Dan Brown consolida la sua fama con Il simbolo perduto (2009), che esplora i segreti della massoneria a Washington, con Inferno (2013), ispirato all’opera di Dante Alighieri, e con Origin (2017), incentrato sull’Intelligenza Artificiale e sulle domande sull’inizio e il destino dell’umanità. In parallelo, sorprende il pubblico con Wild Symphony (2020), un libro illustrato per bambini accompagnato da brani musicali composti da lui stesso, a conferma di una poliedricità spesso sottovalutata.

L’ultimo segreto arriva dunque come naturale prosecuzione di una carriera in cui ogni libro ha cercato di spingersi oltre, avvicinando il grande pubblico a questioni che normalmente restano confinate tra aule universitarie e saggi specialistici.

Il successo di Brown non si è limitato alla pagina. I film con Tom Hanks nei panni di Robert Langdon, diretti da Ron Howard, hanno contribuito a diffondere la sua fama presso un pubblico ancora più vasto. Ora, secondo indiscrezioni, Netflix avrebbe acquisito i diritti per una serie TV basata su L’ultimo segreto, proseguendo l’espansione dell’universo di Langdon in nuove forme di narrazione visiva.

Se confermata, questa operazione rafforzerebbe ulteriormente il legame tra il romanzo e il grande immaginario contemporaneo, dimostrando come Brown sia ormai un autore crossmediale per eccellenza.

Oltre il thriller, Dan Brown è il genio delle world stories

Il ritorno di Dan Brown con L’ultimo segreto non è soltanto un fenomeno editoriale. È un segnale che interpreta i nostri tempi. In un’epoca in cui l’informazione è frammentata, consumata in fretta e spesso priva di contesto, il successo di romanzi come quelli di Dan Brown rivela la necessità di world stories (storie-mondo), ovvero narrazioni che sappiano unire in un’unica trama sapere e intrattenimento, mito e tecnologia, scienza e spiritualità.

I libri come L’ultimo segreto riescono a costruire un intero universo narrativo coerente, con regole, riferimenti culturali, geografie, simboli e valori che vanno oltre la singola trama. Non è solo “un romanzo con una storia”, ma un’esperienza immersiva, dove il lettore si muove in un mondo riconoscibile, dettagliato e ricco di rimandi. È “mondo” perché invita a viverlo, esplorarlo, discuterlo e perfino contestarlo, andando oltre la pagina.

Dan Brown è un grande creatore di world stories, perché non scrive solo thriller “usa e getta”, ma costruisce avventure che si inseriscono in un ecosistema narrativo complesso: storia, scienza, mito e cultura pop si mescolano, e il lettore ha la sensazione di entrare in un mondo da decifrare, non solo in una trama da seguire.

La cifra del suo stile, fatta di enigmi, simboli, corse contro il tempo, funziona non solo come meccanismo narrativo, ma come metafora della condizione contemporanea. Oggi, viviamo immersi in segreti da decifrare, in sistemi complessi che sembrano sempre un passo avanti a noi, in un presente che alterna vertigini scientifiche e nostalgie arcaiche.

Robert Langdon diventa così molto più di un personaggio di fiction, ma è lo specchio del lettore globale, un viaggiatore che cerca senso in un mondo dove il confine tra verità e illusione si assottiglia di giorno in giorno.

Il ritorno di Brown ci ricorda che la letteratura di massa, quando ben congegnata, non è solo evasione, ma un modo per dare forma alle paure e alle speranze collettive. Ogni enigma che Langdon affronta è, in fondo, una domanda che riguarda tutti noi: da dove veniamo, cosa crediamo, dove stiamo andando.

E forse è proprio questo il suo ultimo segreto, riuscire a trasformare la cultura, nei suoi aspetti più oscuri e affascinanti, in un’avventura che ci riguarda da vicino, perché tocca ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare.