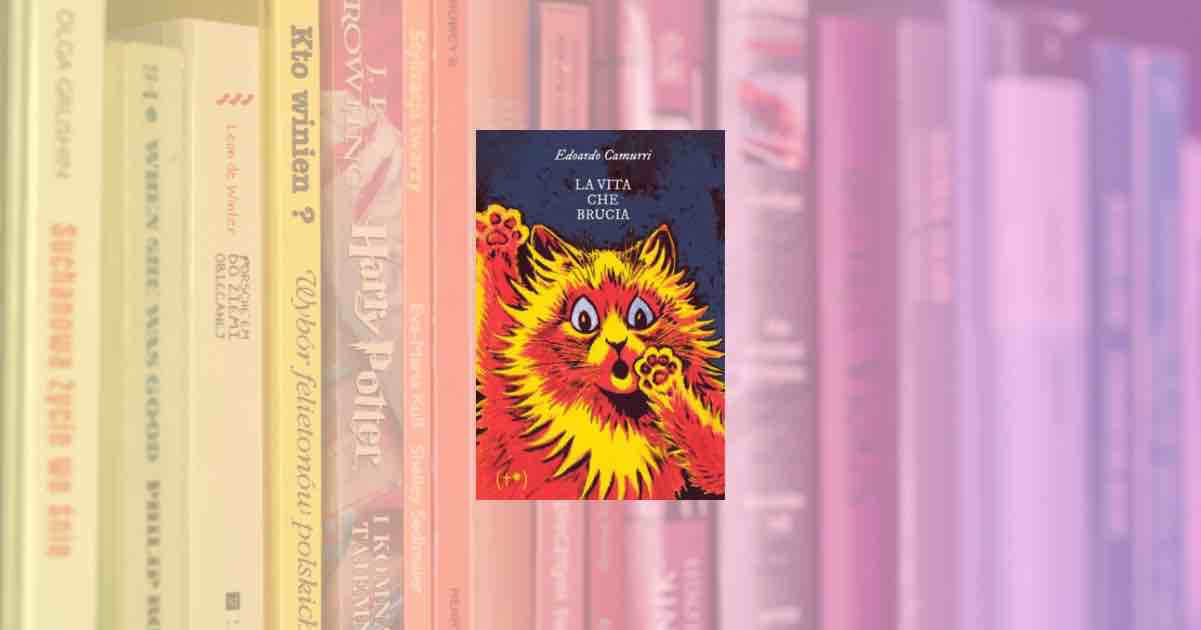

“La vita che brucia” un invito a stare al mondo di Edoardo Camurri

Camurri firma un pamphlet filosofico che cerca un linguaggio per il dolore. Temi, stile, citazioni e contesto editoriale de “La vita che brucia”.

Il libro nuovo di Edoardo Camurri, “La vita che brucia” (edito Timeo, 2025), prova a tenere insieme esperienza e pensiero, filosofia e meteorologia del quotidiano, cercando una lingua che non “spieghi” ma accompagni.

Non è un manuale di consolazione, bensì “un’appassionante e sofferta ricerca di Qualcosa che dia conto del nostro sentire” — una ricerca che passa per epifanie minime, “la cosmogonia in un battito di ciglia”, “il frinire delfico delle cicale”, “l’epifania di una fotografia ritrovata” (Timeo).

È un programma di poetica prima che di argomentazione, che Camurri sta portando in giro per festival, librerie, radio: non solo promozione, ma pratica di conversazione pubblica — dalla presentazione alla Manifattura Tabacchi di Firenze con Todo Modo alla serie di incontri milanesi e romani, fino ai passaggi su Rai Radio3.

Di cosa parla davvero?

Il libro non procede per capitoli accademici, ma per movimenti: spostamenti dell’attenzione, piccole derive, rammendi. Il fuoco è la sofferenza come dato antropologico e come esperienza concreta, il suo rapporto con il linguaggio, con le immagini, con l’idea (illusoria) di controllo su di sé. L’ambizione è riconoscere che il male non si neutralizza facendo dell’ironia una protesi o della diagnosi un’identità; si attraversa imparando a stare — e a nominare.

La forma-ibrida (aforismi espansi, note di cammino, lampi teorici) punta a scavalcare l’opposizione tra “filosofia” e “narrazione”: non ci sono tesi da difendere, ma posture da provare. Laddove molti testi saggistici finiscono per disegnare l’ennesimo atlante del disagio, “La vita che brucia” tenta la strada opposta: rimettere i concetti in circolo vitale, in una sintassi che accoglie le interferenze del mondo.

Continuità con altri lavori di Camurri

Le presentazioni spiegano bene come questo volume prosegua un percorso aperto da interventi pubblici e pratiche di lettura condivisa. A Rho, nella rassegna BOOM – Cantiere Creativo Calderara, gli organizzatori hanno parlato di due volumi “continui, contigui, complementari, quasi come fossero un volume unico”, a sottolineare l’idea di un cantiere aperto più che di un’opera chiusa.

Non è un caso che Camurri ne discuta spesso in radio (Fahrenheit ha dedicato uno spazio alla novità di Timeo), o in luoghi in cui la forma-lezione può diventare scambio. Il circuito delle apparizioni — festival Più libri più liberi, librerie indipendenti, podcast e talk — non è un corollario, è parte della grammatica del libro: la verità si cerca parlandone, non proclamandola.

Struttura e stile

Camurri muove da frammenti brevissimi (quasi delle posture) e li lega in un montaggio che alterna densità e sospensioni. Il registro non è mai enfatico; punta a una nitidezza post-lirica in cui l’immagine esatta vale più dell’invettiva o della confessione. È una scrittura che chiede al lettore di non “passare oltre”: di restare su una frase, di misurarne gli attriti.

Nelle sedi di presentazione si insiste proprio su questo gesto: “non propone l’algida consolazione delle idee”, dice la Libreria Verso, ma un attraversamento in cui le categorie non precedono l’esperienza, la seguono. È la stessa linea della scheda Timeo, che preferisce gli esempi concreti (l’odore del gelsomino, una foto, un frinire) alle etichette totalizzanti.

Il libro è disseminato di immagini basse: meteo, piante, traffico, rimandi musicali, micro-sintomi. Non per alleggerire il peso dei concetti, ma per evitarne la solennità. Da lettori si riconosce quella pratica: tornare a un’immagine minima (un suono, una luce, il respiro) come argine alla deriva astratta. È un’etica della precisione e della soglia, più che della rivelazione.

I grandi pro

Il libro rimanda all’antico e al contemporaneo: la Bibbia e il pop, gli studi umanistici e le derive della rete entrano solo quando servono davvero, quel tanto che basta per spostare di un grado lo sguardo.

Sul piano emotivo il testo non mette il dolore in vetrina. Lo tiene nel registro della voce, lo lavora dall’interno, e quando un’immagine rischia di alzare il volume, la pagina la riporta a terra con un pensiero pratico, quasi domestico. Coerente, poi, il modo in cui il libro vive fuori dal libro: incontri, radio, podcast, conversazioni pubbliche non sono un contorno promozionale ma la stessa materia del progetto. Non chiede conversioni immediate; chiede esercizio, chiede di provarci insieme — da Firenze a Milano, da Roma a Rho — finché la discussione trovi il suo passo.

Essendo un saggio che vuole farsi praticabile, “La vita che brucia” accetta alcune semplificazioni strategiche.

Il montaggio snello sacrifica il contraddittorio lungo; certe piste (il nesso tra dolore e istituzioni, l’educazione sentimentale della democrazia, l’effetto degli algoritmi sull’attenzione) vengono accennate, non esaurite. È una scelta: meglio un tracciato che inviti ad approfondire che un tomone che si esaurisce in sé.

Altro punto: la trasversalità dei registri. Il libro tiene insieme lessico filosofico e lessico quotidiano senza annacquare né l’uno né l’altro; a qualcuno potrà sembrare oscillante. A nostro giudizio è il suo modo di onorare il vincolo assunto: non separare le parole dalla vita.

Infine l’uso delle apparizioni pubbliche come parte dell’opera: qualcuno potrebbe leggere il tour e la serializzazione radiofonica come una forma di “spettacolarizzazione del dolore”; ma è proprio il passaggio in luoghi come Fahrenheit (programma che per storia e curatela lavora sulla mediazione culturale) a mostrare la direzione opposta: non spettacolo, ma discussione condivisa.

Chi è Camurri?

Giornalista, autore e conduttore, laureato in filosofia teoretica con una tesi sul confronto tra Kojève e Leo Strauss, Camurri ha attraversato radio e tv – Mi manda Raitre, Provincia Capitale, Punto di svolta, Alla scoperta del ramo d’oro – con un taglio che mescola curiosità antropologica e attenzione letteraria. Lo si è ascoltato (e lo si ascolta) su Radio 3 in rassegne e cicli d’autore; lo si è visto su Rai 5 mentre raccontava Joyce o Gadda senza cedere alla tentazione della storicizzazione sterile. È un profilo che spiega la struttura del libro: l’urgenza di dire cose difficili in poco spazio, senza semplificare.

Un’altra traccia utile per leggerlo sta nel suo lavoro editoriale e critico (da Wilcock a Joyce), che rivela una sensibilità per le scritture “di frattura”, lì dove il linguaggio viene messo alla prova.

Punti di forza: quando il libro riesce meglio

L’attenzione come lavoro

Camurri torna spesso sul gesto elementare del guardare/ascoltare. Il lessico non mitizza: l’attenzione non è carisma, è esercizio. Qui l’eco delle presentazioni pubbliche è utile: l’autore insiste sullo stare, “anche solo il tempo di una fotografia che riaffiora”, perché nell’epoca delle scrollate è già controcultura fermarsi — un’idea riassunta bene dal refrain editoriale che parla di “ricerca” più che di “tesi”.

Il linguaggio come ospite

La lingua vive di scarti, di micro-torsioni: una parola portata fuori cliché, una frase che non chiude. È un invito a trattare il linguaggio come ospite — non come proprietà —, in linea con il metodo che l’autore pratica anche fuori dalla pagina: conversazioni, ascolti, ospitalità di voci. Le tracce audio e i dialoghi pubblici (Fahrenheit; L’isola deserta con Chiara Valerio, che segnala il libro e la postura dell’autore) sono tasselli di questa grammatica.

Il corpo come luogo politico

Il dolore non è idea: è fatica, insonnia, cortocircuito percettivo. Lì il libro prende posizione, rifiutando la neutralizzazione psicoeducativa come unica risposta. Nelle presentazioni si torna spesso su questo: non gestire il dolore, ma riconoscerlo e attraversarlo senza ridurlo a slogan o “skill”. E quando il testo rischia di aleggiare, lo riportano a terra i riferimenti sensoriali espliciti (odori, suoni, luce), che l’editore mette in evidenza come chiave d’accesso.