Non credete a quell’orrore che si annuncia con grida e ombre. L’incubo più vero è quello silenzioso, che prende forma come un simbolo, un colore, una poesia che vi afferra la mente e si diffonde in voi come una febbre: questo è il contagio che viaggia con le parole.

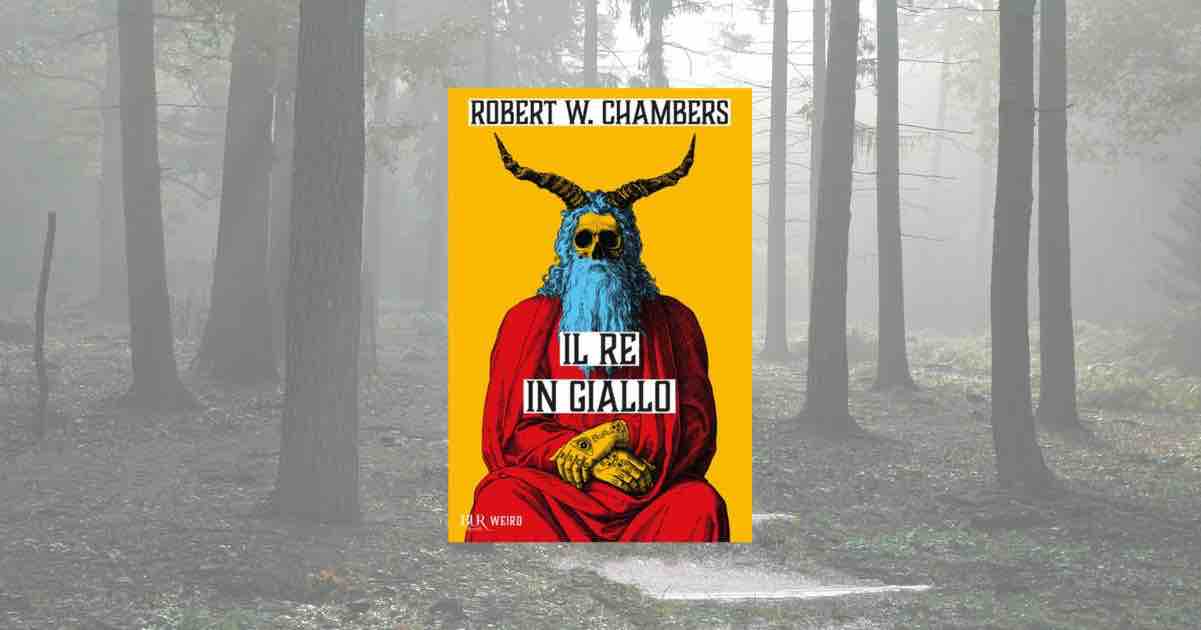

Questa è la filosofia disturbante che definisce “Il re in giallo” (1895) di Robert W. Chambers. Pubblicata nel pieno del decadentismo fin-de-siècle, la raccolta non si limita a narrare eventi soprannaturali: inocula un’idea velenosa — che la realtà sia una menzogna consensuale, e che basti un testo proibito (l’immaginaria pièce “The King in Yellow”) per farla crollare. Chi legge la pièce impazzisce; chi legge Chambers non dimentica più la sua febbre color zolfo e la promessa di rovina cosmica.

È una logica diabolica: l’orrore non è un mostro, è la conoscenza stessa. A volte basta un’epigrafe (“Strange is the night where black stars rise”) o la visione di un Segno Giallo per capire che le costellazioni non sono più le nostre. Non stupisce che Lovecraft ne lodasse “le altezze notevoli di terrore cosmico”, né che decenni dopo True Detective abbia riacceso la sua cosmologia (Carcosa, Hastur) come mappa del trauma contemporaneo.

Se cercate un incubo che non urla ma riscrive la mappa del mondo — e mette a rischio la vostra sanità mentale — “Il re in giallo” è la porta d’ingresso che state cercando.

Come opera il contagio: trama e dispositivo

La vera potenza de “Il re in giallo” risiede nel suo essere un ingranaggio diabolico. L’architettura del libro si basa su un principio di contagio: i quattro racconti che aprono la raccolta sono tutti infettati dalla stessa sorgente oscura. L’agente patogeno è il celebre ciclo giallo: la pièce teatrale proibita, il Segno Giallo che funge da talismano nefasto e la geografia cosmica di Carcosa (con Hali, le Iadi, Aldebaran). Il resto del volume devia verso bozzetti parigini d’impianto artistico-sentimentale — una disomogeneità che è parte integrante del suo fascino, poiché, come ogni epidemia, l’orrore ha focolai intensi e ampie zone grigie.

Le quattro storie cardine (“The Repairer of Reputations”, “The Mask”, “In the Court of the Dragon”, “The Yellow Sign”) tracciano un percorso tra paranoia e decadentismo. New York, proiettata in un 1920 alternativo, si popola di Camere Letali e fantasie imperiali, teatro del delirio di Hildred Castaigne innescato dalla lettura della pièce. Parigi, invece, ospita atelier e navate dove un organista si rivela persecutore metafisico e una soluzione alchemica pietrifica il vivente, trasformandolo in arte assoluta.

La pièce appare solo in frammenti, mai intera: Chambers non spiega, ma inocula. Allude con epigrafi e maschere pallide che funzionano come vettori di una terrificante infezione simbolica.

Perché lo chiamiamo “libro proibito che contagia la realtà”

Perché chiamiamo questo libro “proibito che contagia la realtà”? Non si tratta soltanto di un espediente narrativo. Il testo velenoso dentro il testo, l’icona del Segno e la cartografia di Carcosa compongono una vera e propria tesi critica: la realtà non è una lastra chiusa e impenetrabile, ma una membrana porosa.

Se la si forza — con l’arroganza della scienza, con l’ossessione dell’arte, o con la debolezza del desiderio — questa membrana si apre. Lascia filtrare un principio più antico di ogni morale umana, un sovrano che governa per puro contagio simbolico. Chambers non fornisce la spiegazione di chi sia il Re Giallo; mostra unicamente il meccanismo di come un’idea fa ammalare il mondo.

Di cosa parliamo quando parliamo di contagio

Pubblicato dall’editore F. Tennyson Neely, “Il re in giallo” è una raccolta di racconti che si apre con quattro storie legate da tre elementi ricorrenti: la pièce proibita“The King in Yellow”, il simbolo del “Segno Giallo”, e il regno remoto di Carcosa (con il suo Lago di Hali, le Iadi, Aldebaran). La seconda metà della raccolta abbandona progressivamente l’orrore per virare verso racconti parigini di ambiente artistico-sentimentale; è proprio questa alternanza a contribuire al fascino — e alla “discontinuità” — del volume.

I quattro racconti del “ciclo giallo” sono “The Repairer of Reputations”, “The Mask”, “In the Court of the Dragon”, “The Yellow Sign”.

Il primo e l’ultimo sono ambientati in una New York alternativamente proiettata in un futuro 1920 (immaginato nel 1895) con dettagli da distopia elegante — Camere Letali governative in piazza, un’America ipermilitarizzata, cronache di purezza urbana — e narratori la cui inaffidabilità coincide con lo sprofondo del lettore. “The Mask” e “In the Court of the Dragon” si muovono invece a Parigi, tra atelier, chiese e una soluzione alchemica che pietrifica il vivente in un marmo perfetto.

La pièce proibita compare a frammenti — mai intera — attraverso epigrafi che sono già leggende: i versi della “Canzone di Cassilda” (Strange is the night where black stars rise…) e i cenni alla Maschera Pallida. Chambers non spiega: accenna, stuzzica, lascia all’immaginazione il compito più terribile.

Da Bierce al giallo fin-de-siècle: genealogia di un contagio

Molti dei nomi che magnetizzano l’universo di Chambers — Carcosa, Hastur, Hali — arrivano da Ambrose Bierce, maestro del racconto crudele e visionario: Carcosa compare nel suo An Inhabitant of Carcosa (1886) e Hastur nel pastorale Haïta the Shepherd (1893). Chambers preleva i nomi e li riorienta verso un orrore più insinuante, inaugurando la genealogia che porterà a Lovecraft e, più tardi, alle sistemazioni mitologiche di Derleth.

Il giallo non è un capriccio. Nella cultura del fin de siècle, il giallo evoca decadenza, scandalo, libri “pericolosi” (si pensi alla rivista The Yellow Book, 1894–97, associata all’estetismo e alla Yellow Nineties, e alle sovraccoperte gialle dei romanzi francesi “licenziosi”). Chambers inserisce il proprio libro dentro questo codice cromatico: un’estetica che promette malattia e seduzione.

Come funziona il contagio?

Chambers mette in scena una poetica dell’allusione. Il motore non è la “spiegazione” del soprannaturale, ma l’effetto cumulativo di segni, epifanie e spaventi secondari. In “The Repairer of Reputations”, il contagio comincia da un uomo (Hildred Castaigne) che, dopo un trauma cranico e la lettura della pièce, costruisce un sistema delirante di potere con l’aiuto del sinistro Mr. Wilde: la città riformata, le Camere Letali di Washington Square, un’”Imperial Dynasty of America” immaginaria. È una distopia paranoica ante litteram che fa del libro dentro il libro un agente patogeno: “si diffonde come una malattia infettiva”.

In “The Mask”, l’orrore è estetico: una sostanza alchemica trasforma un giglio in scultura, un pesce rosso in bassorilievo. La bellezza assoluta coincide con la pietrificazione del vivente — un sogno d’artista che diventa incubo metafisico. La prosa, qui, tocca uno dei picchi di eleganza decadente della raccolta.

“In the Court of the Dragon” mette in campo la persecuzione: un organista di chiesa che sembra inseguitore sovrumano; è il racconto più “musicale”, un crescendo d’ansia. Ne “Il re in giallo”, l’orrore prende volto nell’uomo-guardiano del cimitero, con la faccia “gonfia come un verme di tomba” — immagine che Lovecraft ricordava con precisione clinica nel suo saggio, citando anche il bisbiglio: “Have you found the Yellow Sign?”. Qui il simbolo — un talismano onice, geroglifico — fa da chiave per spalancare l’Altrove.

Vettori dell’Infezione: epigrafi, versi, omissioni

Tutto il primo atto della pièce fittizia — ci dicono i personaggi — è “banale”, proprio per far crollare con più forza il secondo atto (quello che conduce alla follia). Chambers non mostra mai l’atto fatale: suggerisce. E lascia al lettore pochi versi memorabili — come la riga di Cassilda: “Strange is the night where black stars rise” — che bastano per costruire una costellazione (Iadi, Aldebaran) con il cielo sbagliato, dove le stelle non sono le nostre.

Decadenza, testo velenoso, identità fratturata

- Decadenza. Siamo nell’Europa e nell’America dei nineties: la cultura alta flirta con malattia, ambiguità, estetismo. Chambers porta questa sensibilità in forma popolare — un gotico aggiornato, cosmopolita, che non rinuncia alla grazia. Il colore giallo segnala il desiderio proibito, l’attrazione per il corrotto e l’artificiale: la malattia come stile.

- Testo velenoso. L’idea del libro che uccide (o che altera la mente) ha nonni illustri — Oscar Wilde attraverso Dorian Gray, i grimori apocrifi — e in Chambers diventa struttura: non è un MacGuffin, è il cuore. Leggere “The King in Yellow” dentro il racconto è come guardare il sole: impedisce di tornare normali. Lovecraft riconoscerà in questo meccanismo una pietra angolare del weird moderno.

- Identità fratturata. Narratori inaffidabili, città che non coincidono con se stesse (New York proiettata in un 1920 mai esistito), maschere (letterali e simboliche), meta-teatro. “Chi è” il Re Giallo? Un sovrano? Un’epidemia semiotica? Un modo di guardare? La sua maschera pallida è onnipresente proprio perché indefinita.

Contagio critico: allora e oggi

La ricezione storica di Chambers è spigolosa. Lovecraft distingue con chiarezza il valore dei quattro racconti rispetto al resto della raccolta e — più in generale — rispetto alla produzione successiva dell’autore, che si sposterà su romanzi storici e romance. In Supernatural Horror in Literature lodava l’intensità de “Il re in giallo” e rimarcava che “uno non può non rammaricarsi” per la vena non proseguita: una stroncatura affettuosa che ha segnato il giudizio del Novecento.

La critica contemporanea ha riportato “Il re in giallo” al centro: non solo per il traino televisivo di True Detective (2014), dove Nick Pizzolatto ha volutamente disseminato rimandi a Carcosa e al Segno Giallo, esplodendo l’interesse pop (lo raccontano interviste e analisi dell’epoca), ma per un rinnovato sguardo ai meccanismi narrativi del libro: mosaico di voci, dossier di indizi, horror d’atmosfera contro il jumpscare.

Alcuni saggi e riletture hanno sottolineato anche i punti ciechi del ciclo — le venature xenofobe o reazionarie del mondo immaginato da Hildred, la misoginia ambientale di fine secolo — mostrando come la forza letteraria conviva con materiali “impuri” che il lettore di oggi deve interrogare, non ingoiare. È uno dei motivi per cui “Il re in giallo” resta interessante: fa pensare mentre fa paura.

Genealogia: da Bierce a Chambers a Lovecraft

Una delle magie del libro è la sua intertestualità attiva. Chambers eredita Carcosa e Hastur da Bierce, ne fa toponimi e ombre; Lovecraft li recupererà nel suo lessico mitico (poi Derleth farà di Hastur una vera entità del pantheon). È una catena che parte dall’orrore dell’ignoto birceano — quel racconto, An Inhabitant of Carcosa, in cui un uomo scopre di camminare in una necropolis del proprio stesso passato — per arrivare al cosmico. Chambers sta nel mezzo, con una poetica del sospetto.

Perché il contagio funziona ancora

Perché non spiega. Il lettore è lasciato a brancolare tra astronomia deviante (Iadi, “stelle nere”), geografia immaginaria (Carcosa, Hali), arte che uccide (la pietrificazione del vivente), narrazioni oblique (epistole, epigrafi, voci). Il Segno Giallo non ha mai un significato univoco: è talismano, marchio, sigillo di appartenenza — un’icona negativa. In questo, Chambers anticipa il moderno: l’orrore come rete di riferimenti che il lettore attiva da sé.

Tre chiavi per entrare a Carcosa

- Fidati del montaggio: Non cercare la “scena madre” che spiega tutto. Il libro costruisce la paura con scarti e riprese: un’epigrafe, un soprannome, un organista che ricompare all’angolo. È il principio che Lovecraft identificherà come criterio del weird (la prima onda): ciò che conta è il “livello emozionale” nei picchi non-mondani.

- Segui il colore (e i suoi echi storici): Il giallo rimanda alla decadenza e ai libri “pericolosi” del fin de siècle (“Il libro giallo”, le sovraccoperte francesi): leggere Chambers significa leggere anche la cultura che lo ha generato.

- Non chiedere “chi” è il Re Giallo: Chiedi come opera. Funziona da campo magnetico: distorce percezioni, induce sogni comuni, trasforma i corpi, contamina le mappe del mondo. Il Re è sovrano perché performa la realtà.

Punti di forza e d’attrito

Nel suo lato migliore, “Il re in giallo” lavora come un veleno elegante: la pièce proibita è il principio attivo, le epigrafi sono la dose minima che basta a far detonare l’immaginazione, e alcune immagini – su tutte il guardiano del cimitero con il volto “da verme di tomba” – restano incise come icone. È qui che Chambers fonde estetismo e perturbante con una misura rara: la bellezza levigata dell’epoca serve a far scivolare dentro qualcosa di storto. Non stupisce, allora, che Lovecraft abbia parlato di “notevoli altezze di terrore cosmico”: tra i classici ottocenteschi, questo è uno dei pochi a suonare ancora sorprendentemente moderno.

Non mancano, però, le asperità. La raccolta è disomogenea: dopo i primi quattro racconti il registro dell’orrore si attenua, e affiorano i riflessi ideologici del fin de siècle – classismo, xenofobia, ruoli di genere – soprattutto in “The Repairer of Reputations”. Oggi questi elementi vengono letti, discussi, problematizzati; fanno parte del contesto e richiedono un lettore vigile.

Ma non cancellano la forza del libro: semmai ne aumentano la complessità, perché ci costringono a tenere insieme fascino formale e zone d’ombra, invenzione potentissima e materiali “impuri” dell’epoca. È anche in questa tensione che Il re giallo continua a fare effetto.

Dopo l’infezione: echi e adattamenti

“Il re in giallo” è un caposaldo a bassa risoluzione: non ha una mitologia chiusa, e proprio per questo prolifera. Nel 2014, True Detective ne ha aggiornato l’aura, con riferimenti espliciti al Segno Giallo e a Carcosa. Nick Pizzolatto ha raccontato di aver voluto un orizzonte simbolico più che una “soluzione”. Le analisi dell’epoca — per esempio su Entertainment Weekly e The Atlantic — hanno documentato bene la corsa alla rilettura di Chambers.

Sul fronte editoriale, antologie e riedizioni critiche hanno consolidato lo status del libro come classico del soprannaturale. Per l’italiano e per l’inglese, l’accesso al testo integrale in pubblico dominio ha favorito una nuova generazione di lettori e studiosi.

Panico mitografico: perché “Il re in giallo” è perfetto per Halloween

Perché è un orrore ontologico, non decorativo. Non riguarda il “mostro là fuori”, ma la porosità della realtà: un segno può scompaginare il mondo; un verso può cambiare il cielo; una maschera può rivelare (o generare) un sovrano. Leggerlo la notte di Halloween significa accettare che Carcosa — città di rovine e doppî soli — non è un altrove puro: si affaccia nelle nostre strade quando la mente è più fragile.

“Strana è la notte, quando sorgono stelle nere.” Bastano sette parole per capire che, nel dominio di Chambers, l’astronomia è psicologia, e la poesia — pochi versi in corsivo — è già porta.