Harold Pinter, 3 consigli di lettura del Premio Nobel “sulle orme” di László Krasznahorkai

Harold Pinter, Nobel 2005, ha rivoluzionato il teatro con silenzi, potere e ambiguità. Una articolo per capire il suo stile e i suoi segreti.

Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è andato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai “per un’opera avvincente e visionaria che, in mezzo a un terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Un riconoscimento che tiene insieme stile e visione, e che ci offre l’occasione per tornare a un altro Nobel che il 10 ottobre avrebbe compiuto gli anni: Harold Pinter, premiato nel 2005.

Chi era Harold Pinter

Pinter nacque a Londra, nel quartiere di Hackney, il 10 ottobre 1930; e morì il 24 dicembre 2008. Fu drammaturgo, attore, regista e sceneggiatore: uno dei padri del teatro europeo del secondo Novecento.

I suoi lavori erano caratteristici: era solito utilizzare dialoghi comuni, conversazioni tipiche del quotidiano che poi scivolano nel perturbante a causa di spazi ristretti — ad esempio due persone in una sola stanza. Silenzi, esitazioni, “pauses” e “Pinter pause”.

È il famoso “pinteresque”, la “comedy of menace” — comico che scivola nel minaccioso — che scoperchia ciò che si nasconde sotto il chiacchiericcio di ogni giorno.

Non mancavano le minacce sottili: tutto veniva posto sotto una lente “creepy”, come diremmo oggi. Il linguaggio era usato da Pinter come un’arma destabilizzante volta all’ambiguità radicale: fatti incerti, passato conteso, identità opache. La verità restava sempre sfalsata.

Cinema e teatro

Nel teatro di Pinter troviamo la guerra di potere: i rapporti (coppie, famiglie, coinquilini) sono in lotta per lo spazio, la memoria, il racconto di sé; i ruoli si ribaltano all’improvviso e il tempo non è mai lineare.

Le strutture sono sperimentali — ad esempio “Betrayal” procede a ritroso — per mostrare come ricordiamo, non “come è andata”.

E il cinema è colmo di sottotetto. Accusa la politica: tortura, censura e propaganda — “One for the Road”, “Mountain Language”, “Ashes to Ashes”.

Il Nobel per la Letteratura a Pinter

L’Accademia di Svezia lo premiò “perché nelle sue opere svela l’abisso sotto le chiacchiere quotidiane e forza l’ingresso nelle stanze chiuse dell’oppressione”. In una riga la sua poetica: micro-conflitti domestici che diventano geopolitica dell’intimità; il non detto come luogo del potere.

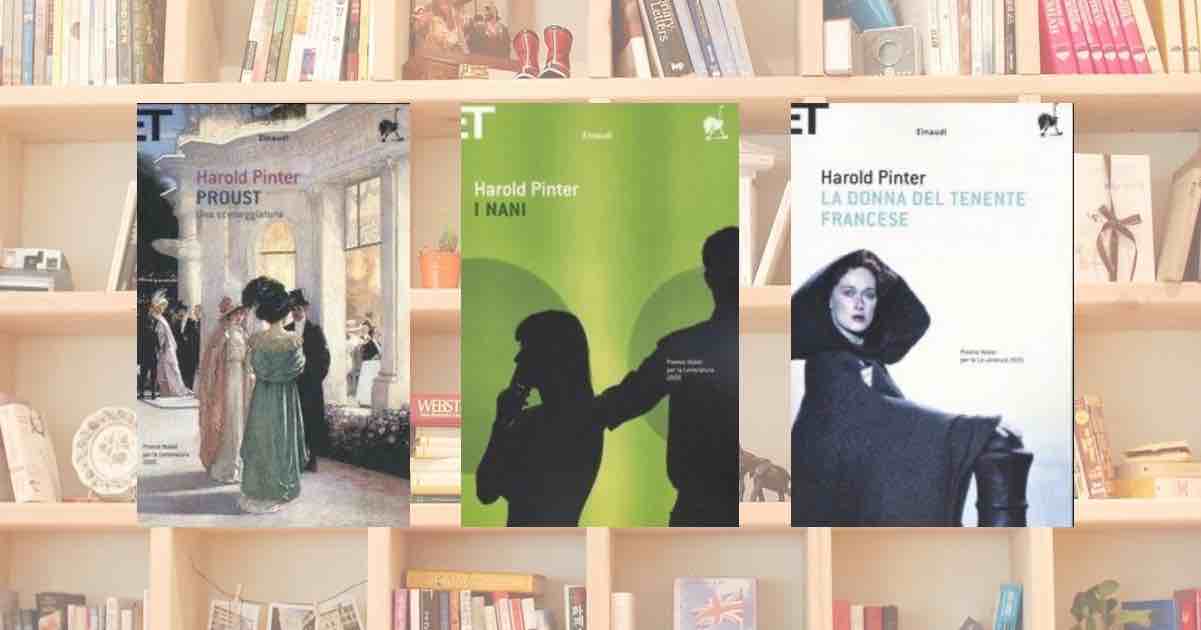

Tre consigli di lettura:

“La donna del tenente francese”

Sulla scogliera di Lyme, nell’Inghilterra vittoriana, Sarah Woodruff attende lo scomparso “tenente francese”, uomo con cui si dice abbia peccato. La sua fama di donna “caduta” affascina Charles Smithson, giovane gentiluomo e naturalista già fidanzato con la ricca Ernestina. L’incontro accende una passione clandestina che scardina convenzioni sociali e certezze morali: Sarah è insieme vittima e regista del desiderio altrui, Charles è lacerato tra status e libertà.

Nel suo adattamento del romanzo di John Fowles, Pinter incornicia il dramma con un secondo livello contemporaneo: due attori, Anna e Mike, che sul set interpretano Sarah e Charles e intrecciano a loro volta una relazione ambigua. Il doppio piano mette a confronto etica vittoriana e modernità, destino e ruolo, realtà e rappresentazione. Con ellissi, silenzi “pinteriani” e finali possibili, Pinter distilla il romanzo in un melodramma di sguardi e potere, dove la scelta, o la sua impossibilità, diventa il vero protagonista.

“I nani”

Londra, primi anni Cinquanta. In una città operaia di periferie grigie, pub fumosi e cinema di quartiere, quattro giovani—Len, Mark, Peter e Virginia—cercano di capire chi sono e che cosa vogliono. La loro “educazione sentimentale” si consuma in interminabili conversazioni, bevute, passeggiate, notti d’amore e di litigi: un’amicizia che si sfalda in gelosie, microtradimenti, desideri incerti. Len è perseguitato da visioni dei “nani”, presenze interiori che materializzano la sua paura della follia e l’ansia di controllo; Virginia oscilla tra i ragazzi; Mark e Peter misurano ambizioni e frustrazioni.

Non c’è una trama lineare: Pinter monta dialoghi serrati, appunti di diario e improvvise sospensioni, fino a un equilibrio instabile in cui nessuno vince davvero. Ne esce il ritratto inquieto di una generazione che prova a diventare adulta senza avere un modello a cui aggrapparsi. Un laboratorio pinteriano. Il non detto, le pause, l’umorismo che sfiora il grottesco: c’è tutto; è un documento vivo della Londra povera del dopoguerra, dove identità, desiderio e paura si disputano ogni frase.

“Proust. Una sceneggiatura”

All’inizio del 1972 Nicole Stéphane, detentrice dei diritti cinematografici della “Recherche”, chiede a Joseph Losey di farne un film: Losey coinvolge Harold Pinter, con cui ha già lavorato. Pinter legge Proust, visita i luoghi francesi del romanzo e distilla i sette volumi in una sceneggiatura-mosaico: non un riassunto lineare, ma una partitura di memorie dove l’infanzia a Combray, i salotti Guermantes e Verdurin, l’amore/gelosia per Albertine e il tema del tempo si richiamano per “rime visive”.

La voce narrante scivola fra età diverse, le scene si specchiano tramite ellissi, flash e raccordi emotivi. Il risultato è un laboratorio sul come filmare l’infilmabile: la memoria che lavora. Si procede così per silenzi, tagli, assenze che diventano racconto in un testo prezioso per chi ama “Alla ricerca del tempo perduto” e per chi studia scrittura per cinema e teatro.