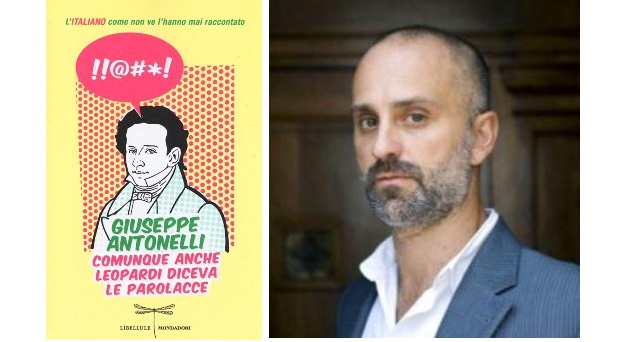

In occasione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo abbiamo intervistato Giuseppe Antonelli, scrittore e professore di Linguistica italiana, che ha scritto l’interessante libro ‘Comunque anche Leopardi diceva le parolacce’. In che stato si trova oggi l’italiano? E quale sarà il suo futuro? Ce lo svela Antonelli

MILANO – Il congiuntivo è morto, il punto e virgola è morto e anche l’italiano – vorrebbero farci credere – non si sente tanto bene. Continuano a ripeterci che la nostra lingua si sta corrompendo, contaminata dall’inglese e minacciata da Internet e dai messaggini. Ma siamo sicuri che le cose stiano davvero così? Giuseppe Antonelli, scrittore e professore di Linguistica italiana, non è per niente convinto. Anzi, è sicuro che l’italiano è una lingua più viva che mai, in continua evoluzione. Ma quale sarà veramente il futuro dell’italiano? Ce lo svela Giuseppe Antonelli in questa intervista parlandoci del suo ultimo libro ‘Comunque anche Leopardi diceva le parolacce‘.

A causa di Internet, sms, televisione l’italiano è una lingua che sta morendo. Così dicono. Lei invece sostiene esattamente il contrario. L’italiano è una lingua viva perché in continua fase di cambiamento. E’ così?

C’è quella battuta cattivissima di Leo Longanesi: “il professore di lingue morte, per poter finalmente parlare le lingue che conosceva, si suicidò”. Solo le lingue morte non cambiano: restano lì, come il greco antico e il latino classico, nella loro idealizzata perfezione. Invece l’italiano, per nostra fortuna, è vivo più che mai. Nella seconda metà del Novecento è diventato finalmente la lingua parlata tutti i giorni da tutti gli italiani; oggi sta diventando anche la lingua scritta tutti i giorni da tutti gli italiani. Nel primo caso il merito è stato in buona parte della televisione; nel secondo, tutto della telematica. «Se le cognizioni umane dovessero stare ne’ limiti strettissimi che gli assegnano i grammatici», scriveva l’illuminista milanese Alessandro Verri, «sapremmo bensì che carrozza va scritta con due erre, ma andremmo tuttora a piedi». Una provocazione ancora valida. Non certo per esortare all’anarchia linguistica, ma per ripartire dall’idea (illuministica, appunto) che la lingua deve evolversi e progredire di pari passo con la cultura. «Che le parole», insomma, «servano alle idee, non le idee alle parole» (per dirla ancora con il Verri).

Secondo una nostra indagine, gli errori grammaticali più comuni commessi in italiano sono: l’apostrofo che non sanno mai dove metterlo, qual è senza o con l’apostrofo?, e l’uso del congiuntivo. Secondo lei perché gli italiani non imparano le regole base della propria lingua? E’ davvero colpa dei nuovi sistemi di comunicazione?

Forse in certi casi non le imparano, in certi casi le disimparano, in altri le trascurano, in altri ancora le violano consapevolmente. Qualche tempo fa, a Roberto Saviano sfuggì – twittando – un apostrofo di troppo: «Qual’è il peso specifico della libertà di parola?». Capita, può capitare, specie quando si scrive rapidamente su una tastierina piccola come quella di un telefono. Ma Saviano non volle ammettere l’errore e, rispondendo alle critiche, scrisse: «Ho deciso 🙂 continuerò a scrivere qual’è con l’apostrofo come #Pirandello e #Landolfi». E allora perché non anche la j in parole come ajuto, bujo, guajo, vassojo o la grafie staccate glie lo, su le («lo scialletto che teneva su le spalle») come faceva Pirandello? perché non zittella con la doppia e scimia senza, come faceva Landolfi? Non è così che funziona: la lingua, appunto, cambia nel tempo. Quello che un tempo era corretto oggi può essere sbagliato. Ma anche il contrario. Per secoli, fino alla seconda edizione dei Promessi sposi (1840-42), i grammatici si sono accaniti contro l’imperfetto di prima persona del tipo io amavo, sostenendo che l’unica forma corretta era il tipo io amava, rispettosa dell’etimo latino (amabam). Oggi scrivere in italiano io amava non sarebbe solo sbagliato: sarebbe assurdo. In quest’ottica, un pò scritto con l’accento invece che con l’apostrofo va ancora considerato errore, oggi; ma non possiamo escludere che tra qualche anno la forza dell’uso costringa anche la norma ad adeguarsi.

Eppure, come da titolo del suo libro, “Comunque anche Leopardi diceva le parolacce”. Siamo tutti assolti quindi? Ci possiamo appellare al grande poeta quando sbagliamo a scrivere qualcosa?

Il punto è che Leopardi non sbagliava. Non sbagliava quando usava le parolacce, perché le usava solo nelle sue lettere private, per rendere espressivamente emotività, frustrazione, rabbia, divertimento. E dunque mostrava di saper dominare tutti i registri della lingua, da quello sublime a quello più corrivo. Questo, d’altra parte, significa conoscere e saper usare una lingua: selezionare di volta in volta le forme e le espressioni più adatte al contesto, all’interlocutore, all’argomento, all’effetto che vogliamo ottenere. E Leopardi non sbagliava neanche quando, anche nelle Operette morali (cioè nella sua prosa più alta), usava forme del congiuntivo come che tu vadi o dii o sii. A quell’epoca, infatti, le grammatiche davano ancora quelle forme di seconda persona come corrette e anzi preferibili a quelle in -a. Non era lui a sbagliare: sono le regole della grammatica che nel frattempo sono cambiate.

In questa settimana si celebra la settimana della lingua italiana nel mondo. Quale sarà il futuro della nostra lingua? Si perderanno definitivamente gli insegnamenti dei grandi maestri oppure per loro c’è ancora una speranza?

Nel suo libro Parlare italiano (1957), il giornalista Leo Pestelli scriveva «è nata, per così dire, una “terza” lingua, forse non tanto andante quanto la parlata, certo non così prudente come vorrebbe essere la scritta». Quali erano, secondo Pestelli, i colpevoli di questa preoccupante rivoluzione? «La penna stilografica che dispensa dall’intingere e quella “a sfera” che non lascia mai in secco, la macchina per scrivere, la stenografia e il dittafono» (tutti «stimoli allo scrivere avventato»). Dobbiamo smetterla di pensare a ogni innovazione tecnologica come a un pericolo per la nostra lingua, e dobbiamo invece imparare a considerarla un’occasione. Un’occasione per rendere il nostro italiano sempre più ricco e dinamico, pronto a vincere le sfide con un mondo e una società in continua evoluzione. Certo: sempre traendo forza, come peraltro succede anche oggi, dalla nostra straordinaria tradizione culturale e letteraria. Non è certo crogiolandoci nella nostalgia per i bei tempi andati che potremo rendere l’italiano una lingua competitiva anche all’estero. Anzi: un atteggiamento puristico e conservatore, fossilizzando la nostra lingua, non farebbe che renderla sempre più debole di fronte alla concorrenza dell’inglese. Proprio come aveva intuito già Leopardi, sia pure pensando alla concorrenza del francese, all’epoca la lingua di comunicazione internazionale. Se viene a mancare il rinnovamento, scriveva nello Zibaldone, la lingua italiana “perderà continuamente, e scemerà, e finalmente si ridurrà così piccola e povera e debole, che o non saprà più parlare né bastare ai bisogni, o ricorrerà alle straniere … Conchiudo che impedire alle lingue la giudiziosa e conveniente novità non è preservarle, ma tutt’uno col guidarle per mano, e condannarle, e strascinarle forzatamente alla barbarie” (14 marzo 1821).

21 ottobre 2014

© RIPRODUZIONE RISERVATA