8 Libri da leggere per iniziare bene il rientro dalla vacanze

Leggere non è mai un atto neutro. Scopri 8 libri da leggere per iniziare bene il rientro dalle vacanze con nuove emozioni e storie.

Leggere non è mai un atto neutro. Che si tratti di thriller ad alta tensione, di un memoir poetico, di un saggio storico o di una raccolta di versi incandescenti, ogni libro ci chiede di guardare il mondo con occhi nuovi.

Ci interroga, ci provoca, ci consola. In un tempo che pretende velocità e semplificazione, queste letture ci offrono esattamente il contrario: complessità, profondità, bellezza e verità.

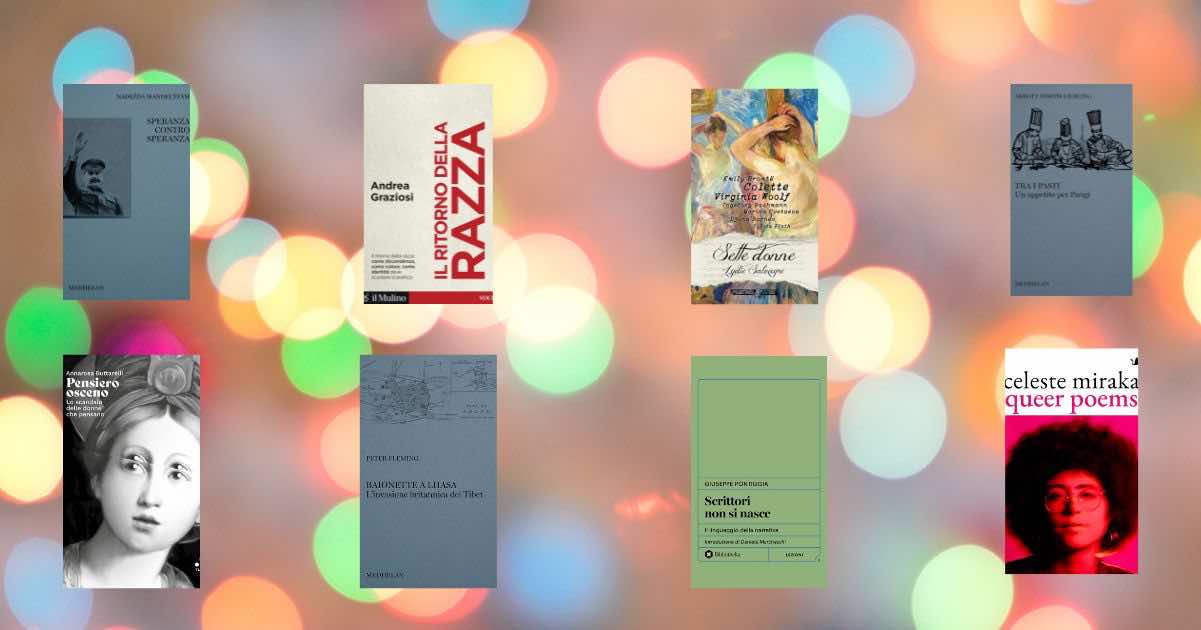

In questo articolo abbiamo raccolto otto titoli diversissimi tra loro: per genere, lingua, stile, epoca, ma accomunati da una forza narrativa e una carica umana fuori dal comune.

Dai versi queer e viscerali di Celeste Miraka ai saggi filosofici di Annarosa Buttarelli, dalla Parigi gastronomica di Liebling, fino alle memorie strazianti di Nadežda Mandel’štam: ogni libro qui proposto è un viaggio che lascia il segno, una voce che risuona nel tempo.

8 Libri da leggere per ripartire bene con la lettura

Che si tratti di autrici dimenticate o di nuove voci da scoprire, di reportage storici o riflessioni intime sulla scrittura, questi libri ci aiutano a comprendere meglio noi stessi, gli altri, e il nostro tempo. Sono mappe, specchi, talvolta ferite.

E ognuno di essi ci ricorda che leggere è molto più che un atto culturale: è un gesto di resistenza, di libertà, di amore.

Se c’è un filo rosso che lega tutte queste opere, è la volontà di non accontentarsi del visibile, di scavare oltre la superficie, tra le pieghe della Storia e le crepe dell’identità, tra il piacere e il dolore, la finzione e la verità.

Perché in fondo, come scriveva Virginia Woolf, “la lettura è il modo più puro di libertà che possiamo concederci”. E questi libri, ciascuno a modo suo, ce lo ricordano con una voce indimenticabile.

“Speranza contro speranza” di Nadežda Mandel’štam

Ci sono libri che si leggono per conoscere. Altri che si leggono per ricordare. E poi ci sono quelli che si leggono per resistere. “Speranza contro speranza”, le straordinarie memorie di Nadežda Mandel’štam, moglie del poeta Osip Mandel’štam, appartiene a quest’ultima categoria.

Un libro-testimonianza che ha attraversato i decenni come un grido sommesso ma incrollabile, e che oggi torna finalmente disponibile in edizione integrale in italiano, mantenendo intatto il suo potere di sconvolgere e illuminare.

Scritto in segreto e diffuso clandestinamente all’estero, “Speranza contro speranza” è molto più di un semplice memoir: è un atto d’amore, di lealtà e di sopravvivenza, capace di dare voce non solo a chi è stato ucciso o messo a tacere, ma anche a chi è sopravvissuto per raccontare.

La protagonista è Nadežda, che in russo significa speranza, e mai nome fu più profetico: nelle sue pagine, la speranza è tutto ciò che resta quando tutto il resto è stato cancellato.

Nel cuore del libro c’è la tragedia del XX secolo sovietico: dalla promessa rivoluzionaria agli orrori dello stalinismo, dal silenzio imposto agli intellettuali all’annichilimento della cultura, “Speranza contro speranza” narra il disfacimento morale di un’intera società.

La figura centrale è quella di Osip Mandel’štam, poeta visionario e ironico, deportato per le sue parole, morto in un gulag nel 1938, colpevole di avere scritto una poesia su Stalin che ancora oggi fa tremare.

Ma accanto a lui ci sono Anna Achmatova, Boris Pasternak, Michail Bulgakov, e decine di altri nomi che rischiarano queste memorie come stelle spente.

Una generazione che ha vissuto tra la fiamma della parola e il gelo del terrore, tra l’urgenza di testimoniare e la necessità di tacere per sopravvivere.

Il cuore pulsante del libro è la parola. Non quella dei tribunali o delle denunce, ma la parola poetica, intellettuale, personale. Quella che crea un mondo e per questo fa paura.

La scrittura della Mandel’štam è luminosa e tragica, sobria ma vibrante, ricca di ironia e di indignazione. Non c’è vittimismo, ma un’intensa consapevolezza: scrivere è un gesto politico.

Ricordare è un gesto politico. Anche l’amore può esserlo. In un contesto in cui la verità era un pericolo, la memoria diventa un’arma pacifica ma potentissima.

Le pagine di Nadežda sono attraversate da un’urgenza: non lasciare che la storia venga riscritta dai carnefici. Non lasciare che la paura prenda il posto della coscienza. Rileggere oggi “Speranza contro speranza” significa riflettere sul rapporto tra potere e cultura, tra verità e menzogna, tra giustizia e oblio. Ma significa anche fare i conti con ciò che resta, dopo la distruzione: la dignità.

La voce di Nadežda, limpida e insieme drammatica, ci insegna che anche nella catastrofe esiste una forma di resistenza. Anche quando tutto è perduto, si può ancora ricordare.

Nadežda Mandel’štam scrisse queste memorie a partire dagli anni ’50, memorizzandole in parte per non lasciarne traccia scritta. Solo dopo la morte di Stalin riuscì a metterle su carta, e il manoscritto fu fatto uscire clandestinamente dall’URSS grazie a una rete di intellettuali dissidenti.

Negli Stati Uniti divenne subito un caso letterario e politico. In URSS fu pubblicato solo dopo il 1989. “Speranza contro speranza” è uno di quei libri che cambiano lo sguardo del lettore. È una lezione di storia e di umanità, un tributo alla libertà della parola e al coraggio di chi, in silenzio, ha saputo gridare.

Nadežda Mandel’štam ci insegna che, anche quando tutto crolla, scrivere è resistere, ricordare è combattere, e sperare, davvero, è un atto rivoluzionario.

“Tra i pasti” di Abbott Joseph Liebling

C’è un momento, nella vita di ogni amante della letteratura e della buona cucina, in cui i confini tra memoria e desiderio, appetito e nostalgia, si confondono in un unico racconto saporito.

“Tra i pasti”, il memoir del giornalista americano A. J. Liebling, è esattamente questo: un libro che si legge come si assapora una bottiglia di vino francese, lasciando che ogni sorso (o pagina) riveli una nuova sfumatura.

Siamo nella Parigi degli anni Venti, tra le due guerre mondiali, la città che allora sembrava il centro del mondo. È qui che approda il giovanissimo Liebling, iscritto alla Sorbona ma più interessato a tutto ciò che sta fuori dalle aule universitarie: bordelli, ring e ristoranti.

Un’educazione sentimentale e gastronomica tutta particolare, fatta di carne, burro, champagne e storie, soprattutto storie. Nel raccontare il suo “anno sabbatico” in Francia, Liebling non ci offre una guida turistica né un’autobiografia malinconica, ma una vera e propria odissea del gusto, narrata con ironia irresistibile e grande eleganza stilistica.

La sua è una Parigi carnale, sapida, viva: popolata da prostitute gentili e chef leggendari, da pugili da strada e da filosofi della tavola. L’autore stesso si definisce un mangiatore “non competitivo”, ma ciò che descrive è un vero e proprio culto del cibo come arte e come piacere.

Mangiare, per Liebling, non è solo nutrirsi: è un atto culturale, estetico, filosofico. È il mezzo attraverso cui conoscere sé stessi e il mondo.

E nel suo caso, è anche il modo per sfuggire all’ipocrisia americana e immergersi nel piacere europeo, così sensuale e senza colpa. “Tra i pasti” non è un libro per gourmet raffinati e snob: è un libro per chi ama il gusto nella sua forma più umana e godereccia, e per chi sa che ogni vera passione ha bisogno di un contesto.

Liebling racconta i suoi pranzi alla Perouse come se fossero epifanie, le cene tra amici come romanzi corali, le sue scappatelle nei quartieri popolari come variazioni su un unico tema: la fame di vita.

Con uno stile colto ma mai pretenzioso, l’autore intreccia citazioni letterarie, ricordi familiari, battute di spirito e riflessioni sociologiche, sempre con quel tono affettuoso e dissacrante che fa pensare a un Hemingway più morbido, più rotondo, più francese.

C’è un fondo di malinconia, ma è la malinconia dei veri epicurei: quelli che sanno che ogni pasto è unico, perché unico è ogni momento.

A. J. Liebling, noto per essere stato una delle penne più brillanti del New Yorker, non scrisse solo di cibo. Fu cronista di guerra, appassionato di boxe, autore di reportage caustici sulla politica americana. Ma fu anche, e soprattutto, un amante della tavola e della parola, capace di raccontare un piatto di ris de veau con la stessa intensità con cui altri descrivono un amore perduto.

Il suo stile ha ispirato intere generazioni di food writers. “Tra i pasti” è un libro che si gusta, si ride e si ricorda. È una celebrazione del piacere come forma di intelligenza, del cibo come esperienza estetica e affettiva, della giovinezza come tempo dell’eccesso e della scoperta.

Nella sua Parigi d’altri tempi, Liebling ci insegna che mangiare bene è anche scrivere bene. E vivere bene. E che tra un pasto e l’altro, c’è tutto ciò che davvero conta: il desiderio, l’ironia, la memoria.

“Baionette a Lhasa” di Peter Fleming

Ci sono momenti nella storia che sembrano usciti da un romanzo d’avventura, e altri che si rivelano per quello che sono davvero: tragiche assurdità vestite da epopee imperiali.

“Baionette a Lhasa” t di Peter Fleming, scrittore, esploratore e fratello maggiore del celebre Ian Fleming, creatore di James Bond, è il racconto documentato e lucidissimo di una di queste vicende: un’impresa militare maldestra, travestita da strategia, che rivelò le debolezze dell’Inghilterra coloniale e i limiti dell’ideologia imperiale.

Nel 1904, il Tibet, terra sospesa tra spiritualità e isolamento, contesa tra Cina e Inghilterra, viene invaso da una spedizione britannica guidata da Francis Younghusband, ufficiale visionario e mistico, più simile a un personaggio di Conrad che a un freddo stratega.

Il suo scopo, apparentemente, è fermare l’influenza zarista in Asia centrale. In realtà, la missione è confusa, mal pianificata, e animata da una miscela letale di ideologia e improvvisazione.

Peter Fleming ricostruisce questa campagna assurda e letale con una penna tagliente e insieme affascinata. La sua narrazione è colta, ironica, e profondamente umana. Il risultato non è solo un saggio storico, ma una riflessione sull’arroganza del potere e sull’assurdità dell’espansionismo occidentale.

I protagonisti di questa vicenda, militari, diplomatici, avventurieri, non sono eroi, ma maschere tragicomiche di un Impero che cerca di mantenere il proprio dominio mentre il mondo cambia sotto i suoi piedi.

La missione, che doveva essere rapida e indolore, si trasforma in un massacro senza senso e in una sconfitta morale. Younghusband stesso, al ritorno, ne uscirà disgustato.

Fleming non si limita a esporre i fatti: li racconta con una prosa brillante e tagliente, frutto della sua formazione a Eton e Oxford, ma anche della sua esperienza diretta come viaggiatore e conoscitore dell’Asia.

Il suo punto di vista è interno, partecipe, quasi romanzesco: conosce le fonti, ma conosce anche gli uomini. E soprattutto, sa riconoscere la sottile linea che separa l’ideale dall’assurdo, il carisma dalla follia.

Leggere questo libro significa viaggiare nel tempo, ma anche interrogarsi su temi che ci parlano ancora oggi: colonialismo, manipolazione geopolitica, uso distorto della religione e della diplomazia, narrazioni tossiche del potere.

Non c’è retorica in Fleming, ma uno sguardo lucido che si nutre di fatti, ironia e compassione. Peter Fleming fu un esploratore e un giornalista celebre negli anni Trenta e Quaranta. Meno noto al grande pubblico rispetto al fratello Ian, ma molto apprezzato negli ambienti letterari e accademici, collaborò con The Times e scrisse resoconti memorabili di viaggi in Asia e Sud America.

“Baionette a Lhasa” fu pubblicato per la prima volta nel 1961, è considerato uno dei suoi lavori più maturi e affilati, capace di coniugare grande rigore storico e talento narrativo.

“Baionette a Lhasa” è un libro da leggere non solo per conoscere un episodio dimenticato della storia imperiale, ma per capire come le grandi potenze scrivono, e spesso stravolgono, la realtà in nome del proprio dominio.

Con una scrittura affilata e uno sguardo disincantato, Peter Fleming ci regala un’opera che unisce il fascino dell’avventura all’intelligenza della critica. Un libro che ci insegna, ancora una volta, che la vera conquista non è un territorio, ma la verità.

“Il ritorno della razza” di Andrea Graziosi

Viviamo un tempo inquieto, in cui parole antiche ritornano a circolare con volti nuovi e intenzioni ambigue. Tra queste, una delle più scivolose e pericolose è senza dubbio razza. Un termine che la scienza ha da tempo smontato, ma che continua a riemergere nel discorso politico, nelle rivendicazioni identitarie, nella costruzione dell’altro come nemico.

In “Il ritorno della razza”, lo storico Andrea Graziosi affronta questo ritorno inquietante con uno sguardo lucido, documentato, critico, offrendo un’opera che è tanto un saggio storico quanto un avvertimento per il futuro.

Con stile limpido e struttura rigorosa, Graziosi ripercorre la genealogia del concetto di razza dall’antichità fino ai giorni nostri, mostrando come esso sia sempre stato un costrutto ideologico, usato per giustificare disuguaglianze, conflitti e, nei casi più estremi, genocidi.

Dall’Antico Egitto al colonialismo, dalle teorie razziali dell’Ottocento all’Olocausto, ogni capitolo è una discesa nelle pieghe oscure della storia dell’umanità.

Ma il punto di forza del saggio non è solo la sua erudizione. Graziosi va oltre l’analisi storica per interrogarsi sull’oggi . Perché, si chiede: se la scienza ha ormai da decenni smentito l’esistenza di razze biologiche nell’uomo, continuiamo a ragionare per categorie razziali?

Perché si è tornati a parlare di pelle, di sangue, di origini “pure” o “miste”? L’autore non cede a facili moralismi, né si rifugia nella neutralità accademica: ci offre invece una lettura penetrante della realtà contemporanea, mettendo in luce come le crisi economiche, sociali, ambientali abbiano riattivato una visione tribale e semplificata dell’identità, spesso cavalcata dalla politica per alimentare consensi e paure.

Uno dei punti più provocatori, e necessari, del libro è l’idea che anche la rivendicazione identitaria positiva possa contenere un germe pericoloso, se si fonda su una categoria falsa e biologicamente infondata.

Quando uomini e donne cominciano a definirsi in termini razziali, anche con orgoglio, si crea il terreno per una logica che non distingue più tra autodeterminazione e esclusione, tra appartenenza e contrapposizione.

Graziosi invita quindi a un esercizio di responsabilità linguistica e culturale, affinché non si confonda la diversità con la divisione, la pluralità con la gerarchia.

Non si tratta di negare le differenze, ma di riconoscerle come ricchezza dinamica e mai come destino immutabile.

Andrea Graziosi, tra i massimi storici italiani contemporanei, è noto per i suoi studi sull’Unione Sovietica, i totalitarismi e le dinamiche storiche della violenza politica.

In questo libro mette a frutto la sua esperienza di ricerca per affrontare una delle questioni più urgenti del nostro tempo, con il rigore dello studioso e l’urgenza del cittadino.

“Il ritorno della razza” è un saggio necessario. Non solo per chi si occupa di storia o sociologia, ma per chiunque voglia capire perché certi fantasmi ritornano sempre nei momenti più bui dell’umanità.

È un invito a riflettere su come parliamo, su come costruiamo l’identità, su cosa siamo disposti a sacrificare, in nome della paura, della nostra umanità. E, soprattutto, su cosa possiamo ancora fare per resistere a questa regressione.

“Scrittori non si nasce”di Giuseppe Pontiggia

In un’epoca in cui “scrivere” sembra diventato un verbo facile, automatico, quotidiano, schiacciato tra notifiche e post, è salutare tornare a chi, come Giuseppe Pontiggia, della scrittura ha fatto una disciplina severa e una ricerca appassionata.

I testi raccolti in Scrivere. Modi, problemi e aspetti e Il linguaggio della narrativa provengono da due lezioni tenute rispettivamente nel 1986 e nel 1988. Brevi, fulminanti, custodiscono un’intera poetica: quella di un autore che ha sempre rifiutato la banalità del talento istantaneo e ha difeso il rigore della forma, l’intelligenza dello stile, la pazienza del mestiere.

Pontiggia, critico lucido e narratore di razza, ci parla della scrittura non come ispirazione mistica, ma come lavoro sull’ambiguità, sul dubbio, sulla specificità del linguaggio.

Le sue parole non sono teoriche né accademiche: sono chirurgiche. Ogni frase pesa, ogni concetto si incastra in una riflessione più ampia sulla narrativa come sistema espressivo ma anche, e soprattutto, come campo minato.

Uno dei nuclei più affascinanti di queste lezioni è l’idea che la scrittura trovi la sua forza proprio nel suo margine di incertezza. La parola scritta, per Pontiggia, è ambigua per natura. Ma non è un difetto: è la sua ricchezza.

L’autore ci invita a non fidarci della prima stesura, a riconoscere nella lingua un terreno di battaglia tra chiarezza e ambiguità, e a coltivare la revisione come forma più alta di fedeltà all’opera.

Non c’è nulla di romantico nella visione di Pontiggia: il talento non basta, e nemmeno l’ispirazione. Serve un corpo a corpo con la lingua. Serve conoscenza degli strumenti, coscienza dei limiti, allenamento alla sfumatura.

La scrittura, come la musica o l’architettura, richiede tecnica. Ma non tecnica fredda: un’arte viva che passa attraverso il filtro della coscienza. La voce di Pontiggia, pur autorevole, non è mai dogmatica. Le due lezioni hanno la leggerezza di una conversazione colta, mai pedante, sempre orientata a suscitare domande più che a dare risposte.

Non ci troviamo davanti a un prontuario, ma a una mappa di possibilità. Ogni paragrafo è un invito a riflettere sul perché e sul come scriviamo. E soprattutto: per chi. Pontiggia ci ricorda che scrivere è un gesto di responsabilità, non solo verso la lingua, ma anche verso il lettore.

La narrativa, dice, non serve a esprimere se stessi, ma a costruire un ponte tra sé e l’altro. E questo ponte, per essere solido, ha bisogno di pilastri precisi: ritmo, stile, struttura, attenzione.

Giuseppe Pontiggia (1934–2003) è stato tra i più influenti scrittori e critici italiani del secondo Novecento. Vincitore del Premio Strega nel 2001 con “Nati due volte”, è ricordato anche per il suo insegnamento “silenzioso”: attraverso interviste, corsi, conferenze, ha formato intere generazioni di scrittori.

Queste due lezioni, raccolte e pubblicate in un volume agile, offrono una sintesi perfetta del suo pensiero, ancora oggi usato in molte scuole di scrittura come punto di partenza e confronto.

“Scrittori non si nasce” è un testo prezioso per chi scrive, per chi legge, e per chi pensa che la parola non sia mai solo parola. Con rigore, intelligenza e una rara capacità di sintesi, Giuseppe Pontiggia ci insegna che scrivere è un’arte, sì, ma prima ancora è un mestiere. E che ogni scrittore degno di questo nome deve imparare, disimparare, ricominciare. Sempre.

“Pensiero osceno” di Annarosa Buttarelli

In un tempo in cui l’Europa vacilla, mentre i discorsi delle istituzioni sembrano sempre più vuoti e le crisi si rincorrono, c’è un altro pensiero che si fa strada, fuori dai palazzi del potere e dai manuali scolastici.

È il pensiero delle donne, delle filosofe, delle “oscene”, nel senso più etimologico e radicale del termine: quelle che restano fuori scena, e proprio per questo vedono, sentono, comprendono.

In “Pensiero osceno” , Annarosa Buttarelli, filosofa, saggista, voce autorevole della differenza sessuale in Italia, costruisce una genealogia invisibile ma potente.

Un percorso che unisce figure come Elisabetta del Palatinato, Olympe de Gouges, Helene von Druskowitz, Hannah Arendt , restituendo loro la centralità che la filosofia ufficiale ha sempre negato.

Il risultato è un libro che non solo racconta un’altra storia del pensiero, ma invita a ripensare radicalmente le basi stesse su cui si fonda il nostro modo di conoscere e abitare il mondo.

Il pensiero tradizionale, sostiene Buttarelli, è spesso idealista, astratto, dicotomico. Ha tagliato fuori il sentire, il corpo, la cura, la relazione.

Le pensatrici che questo libro rievoca, invece, partono dall’esperienza concreta, dalla vulnerabilità, dall’intelligenza situata. Pensano non per dominare il mondo, ma per trasformarlo. E per salvarlo da un declino che è prima di tutto spirituale e relazionale.

Non si tratta di una contrapposizione sterile tra “filosofia maschile” e “filosofia femminile”, ma di un ribaltamento dello sguardo: smascherare l’universalismo finto di tanto pensiero dominante, per mostrare quanto sia necessario un nuovo paradigma basato sulla cura, sull’ascolto e sulla presenza reale.

“Pensiero osceno” è un saggio che ha la forza dei testi necessari: non si limita a informare, ma scuote, invita, provoca. Buttarelli scrive con una prosa precisa, densa e coinvolgente, che alterna analisi teorica e slancio visionario. Il suo è un atto politico e poetico insieme: dare voce a chi è stata esclusa, farne risuonare la forza trasformativa nel nostro oggi.

È anche un gesto di riappropriazione: la filosofia non appartiene solo a chi l’ha scritta nei libri di testo, ma anche e soprattutto a chi l’ha vissuta, tramandata, taciuta, mormorata in margine alle scene ufficiali. Le “pensatrici oscene” sono le protagoniste di un possibile risveglio: non gridano, ma insistono.

Non dominano, ma creano legami. Molte delle figure evocate nel libro sono ancora oggi ignorate nei programmi accademici. Olympe de Gouges, autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, fu ghigliottinata per le sue idee.

Helene von Druskowitz, allieva di Nietzsche, fu internata in manicomio per decenni dopo aver osato criticare i dogmi filosofici maschili.

La loro “oscenità” era, in realtà, il sintomo di una lucidità che il potere non poteva tollerare. Pensiero osceno è un libro necessario, un saggio che non solo riscrive la storia del pensiero, ma ne propone una nuova grammatica.

Annarosa Buttarelli ci offre una bussola per orientarsi in un tempo confuso, attingendo a voci dimenticate ma profetiche. Leggerlo non significa solo imparare qualcosa. Significa cambiare prospettiva. E forse, cominciare a pensare davvero.

“Sette donne” di Lydie Salvayre

Ci sono autrici che non si possono leggere senza sentirle. Voci che diventano presenze, scritture che sembrano pulsare del sangue, del desiderio, della furia di chi le ha create.

In “Sette donne”, Lydie Salvayre, già vincitrice del Premio Goncourt con “Non piangere”, non si limita a raccontare le vite di sette icone della letteratura: le abita, le interroga, le fa brillare e sanguinare, come fossero corpi vivi, ancora in movimento dentro il nostro tempo.

Emily Brontë, Colette, Virginia Woolf, Djuna Barnes, Marina Cvetaeva, Ingeborg Bachmann e Sylvia Plath: sette nomi che evocano vertigini. Sette donne fuori asse, fuori misura, fuori posto.

Salvayre le accosta non con l’occhio della biografa, ma con lo sguardo partecipe della scrittrice che si riconosce in loro, che legge in quelle vite ferite la stessa tensione verso l’assoluto, la stessa lotta tra la parola e il quotidiano.

Il cuore del libro sta nel modo in cui la vita e l’opera si specchiano e si contraddicono. Salvayre ci ricorda che, per queste donne, la letteratura non fu mai rifugio, ma corpo a corpo con l’ingiustizia, con la lingua, con la Storia.

La vera tragedia non fu l’eccesso: fu il quotidiano. Quello di una Russia stalinista (per Cvetaeva), di una Londra asfissiante (per Woolf), di una Vienna dominata dalla voce maschile (per Bachmann), o di una Parigi che tollera le libertà solo fino a un certo punto (per Colette).

Scrivere, per ognuna di loro, fu trascendere il dolore e al tempo stesso inseguirlo, trasfigurarlo, renderlo universale. E Salvayre riesce a restituire questo doppio movimento con una scrittura tagliente e commossa, capace di restituire umanità anche ai miti più cristallizzati.

Come Sainte-Beuve prima di lei, Salvayre pratica una critica incarnata, emotiva, narrativa, in cui la teoria si scioglie nella biografia e ogni frase sembra voler sfiorare la pelle di chi racconta. Ma a differenza dei ritratti agiografici, qui non c’è santificazione. C’è passione, dismisura, fragilità.

Ogni donna scelta è, a modo suo, “scandalosa”: per i suoi tempi, per le sue scelte, per ciò che scrisse o che osò tacere. Ma sono anche testimoni del proprio secolo, voci che hanno segnato e scosso la cultura europea, e che Salvayre riconsegna a noi non come reliquie, ma come scintille.

Nella prefazione, Salvayre chiarisce che queste sette donne non sono solo influenze: sono linfa. Sono le scrittrici che l’hanno fatta scrivere, che le hanno offerto un’alleanza sotterranea. “Sette donne” non è un semplice libro di critica letteraria: è un atto d’amore e di discendenza, una genealogia affettiva e intellettuale.

Non a caso, il titolo potrebbe essere letto anche come “sette madri” letterarie. “Sette donne” è un libro che unisce il rigore della lettura alla potenza dell’empatia.

Lydie Salvayre dà voce non solo a sette autrici fondamentali, ma a una modalità di pensiero altra, più radicale, più fragile e più potente, che scorre come un fiume carsico nella storia della letteratura. Una lettura imprescindibile per chi ama le parole che non si possono separare dalla vita, e le vite che hanno osato bruciare per dire il vero.

“Queer Poems” di Celeste Miraka

Ci sono poesie che si offrono come carezze, e altre che arrivano come uno schiaffo. Alcune si insinuano silenziose, altre esplodono nel petto.

Le parole di Celeste Miraka appartengono a questa seconda categoria: sono lava e vento, carne e tempesta. Un piccolo libro che contiene un mondo intero: intimo, politico, sfacciato, profondamente femminile.

Miraka non scrive solo versi. Scrive a qualcuno, a più di una persona, forse, ma soprattutto alle donne che ha amato. Ai loro corpi, ai loro silenzi, alle loro presenze che diventano assenza. Ma lo fa senza mai cadere nell’autocommiserazione: ogni poesia è un atto di esibizione e di affermazione, un gesto che chiede spazio e voce, anche quando trema.

“Ti ho amata di un amore nucleare”, scrive. Ed è un’immagine che resta incisa. L’amore, per Miraka, non è mai pacificato né rassicurante: è qualcosa che travolge, che brucia, che consuma tutto ciò che lo circonda. È “tempesta”, ma anche rinascita attraverso la parola.

Le poesie parlano di amori finiti, di letti condivisi e poi svuotati, di corpi che diventano paesaggi e poi mine vaganti. Ma dietro ogni ferita c’è una tenerezza feroce, una dolcezza che non chiede il permesso.

Il dolore non è un alibi: è la materia grezza da cui nasce il linguaggio. Uno degli elementi più potenti della raccolta è il modo in cui il corpo femminile, amato, sfiorato, ricordato, diventa simbolo e gesto politico.

La scrittura di Miraka non è mai neutra: è profondamente queer, posizionata, consapevole. Parla di desiderio tra donne senza compiacimenti né idealizzazioni, con una verità tagliente e necessaria.

L’amore lesbico non è qui solo una scelta tematica, ma una chiave di lettura del mondo. I corpi evocati sono soglie, scrigni, spazi attraversati dalla gioia e dalla paura. E ogni poesia è, in fondo, una lotta contro l’invisibilità.

Celeste Miraka si definisce “una donna del Sud”. Nata in Italia da famiglia albanese, formatasi a Roma tra Filologia Moderna e Poetry Slam, è una voce nuova e profondamente radicata nella contemporaneità.

Ama l’Estathé al limone e scattare in analogico, nasconde oggetti tra i suoi ricci come se fossero appunti segreti, e frequenta i palchi con microfoni sempre troppo bassi. La sua poesia nasce da una timidezza che si trasforma in coraggio. E dalla convinzione che le parole valgono solo se condivise.

Eppure “Queer poema” è una raccolta piccola ma dirompente. Un libro che racconta l’amore tra donne con la naturalezza che ancora manca nella poesia italiana, con la forza di chi sa che scrivere è anche un modo per non smettere di esistere.

Celeste Miraka ci regala una voce nuova, ruvida e luminosa. Una voce che non chiede il permesso. E che, proprio per questo, resta impressa.