“Cime tempestose” è un romanzo particolare e, forse, ineguagliabile, dall’atmosfera raffinata e feroce, romantica e spettrale: un romanzo gotico impossibile da dimenticare, dominato dalle brughiere inglesi e contornato da case-paesaggio che sono parte integrante della trama.

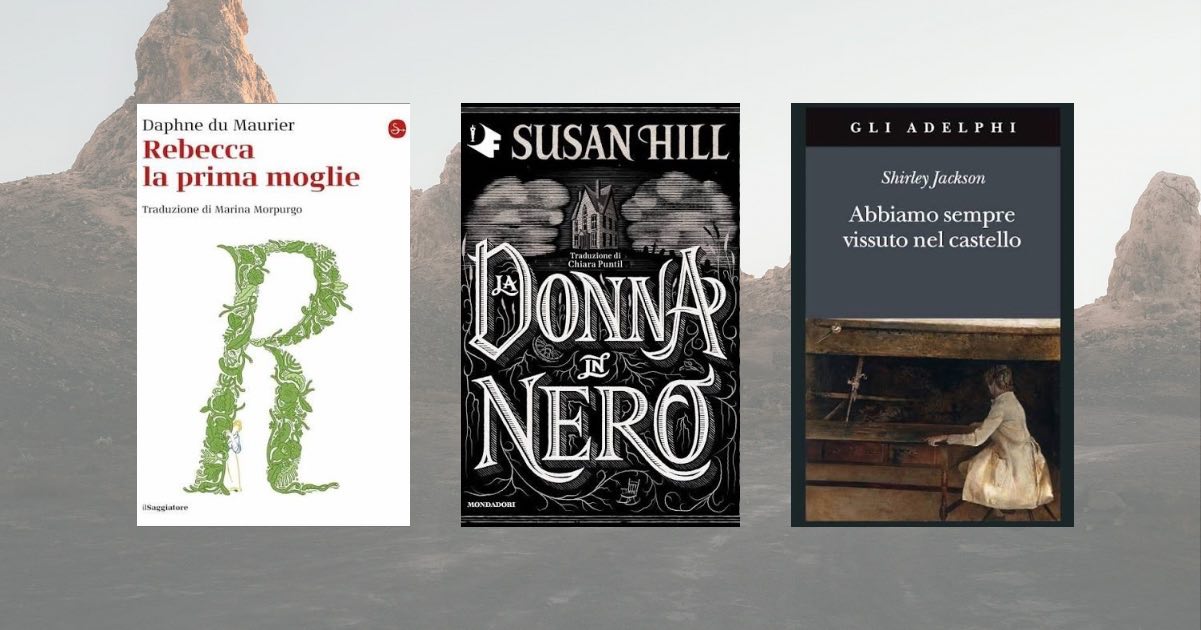

Altri libri in stile “Cime tempestose”

Se anche voi lo avete amato come noi di Libreriamo, e cercate qualcosa che vi somigli almeno un po’, provate a leggere questi tre romanzi gotici che parlano di un maniero che non dimentica, una casa d’acquitrini che si raggiunge solo con la bassa marea, e perfino un castello domestico assediato dall’odio dei vicini.

“Rebecca. La prima moglie” di Daphne du Maurier

Du Maurier costruisce un thriller del sentimento dove gelosia, classismo e segreti di famiglia si fondono in un’indagine sottile tra le pieghe dell’intimità coniugale.

La storia comincia a Monte Carlo e vede come protagonista una ragazza timida e senza nome che lavora come dama di compagnia. Qui la giovane incontra Maxim de Winter, vedovo affascinante e imperscrutabile di cui s’innamora, e in poche settimane ne diventa la moglie.

Arrivati a Manderley, la dimora in Cornovaglia che domina la scogliera come un animale antico “la favola” s’incrina. Ogni stanza, ogni rituale, ogni sguardo dei domestici è ancora orientato verso Rebecca, la prima moglie, morta in mare eppure onnipresente. La giovane signora de Winter si trova a vivere con una rivale che non c’è più, un mito perfetto che sembra schiacciarla.

La governante, Mrs Danvers, gelida e devota al fantasma dell’assente, orchestra una sottile guerra psicologica: stanze-museo intoccabili, abiti che non si possono indossare, ricordi “più veri del vero”. La protagonista, che fatica persino a dare un ordine al personale, prova a guadagnarsi un posto nella casa e nel cuore del marito, ma Manderley sembra avere una volontà propria…

“La donna in nero” di Susan Hill

Il giovane avvocato Arthur Kipps riceve l’incarico di mettere in ordine gli affari della defunta Mrs Drablow. Deve recarsi a Eel Marsh House, una casa su una lingua di terra che l’oceano separa dalla costa con l’alta marea, ma per arrivarci deve attendere la bassa: una strada di sabbia che appare e scompare, paludi che inghiottono rumori, nebbie che hanno un odore tutto loro. Il paese vicino conosce quella casa e non la nomina: tutti abbassano lo sguardo, come se la paura fosse una cortesia da non rompere.

Arthur, scettico e ben disposto alla razionalità, entra in una routine di carte da catalogare, stanze da aprire, album fotografici da esaminare. Ma ogni gesto viene disturbato da piccoli scarti dell’aria: un suono di carrozza nel nulla, un pianto bambino senza provenienza, una figura femminile vestita di nero che compare ai margini del campo visivo. Non c’è bisogno di grandi effetti: Hill lavora di sottrazione, come i maestri vittoriani. Il lettore sente l’umidità salire dai fogli, vede la luce smangiata dalle brume, capisce che la casa non è solo un luogo ma un dispositivo del lutto.

L’indagine di Arthur non riguarda tanto “se esiste un fantasma”, quanto perché: qual è il torto che chiede riparazione? Perché il paese tace? La rivelazione non consola: c’è una logica del dolore che, una volta messa in moto, reclama il suo tributo.

“Abbiamo sempre vissuto nel castello” di Shirley Jackson

Merricat Blackwood ha diciotto anni e un vocabolario di incantesimi privati. Vive con la sorella Constance e lo zio Julian nella grande casa di famiglia ai margini del villaggio. Le porte sono chiuse, l’argenteria è rimasta al suo posto, ma la vita si regge su rituali fragili: giorni pari e dispari, oggetti “protetti”, percorsi da non varcare. Tutto è successo “una volta, a tavola”: zucchero e arsenico, una cena finita in tragedia, assoluzioni legali che non assolvono i pettegolezzi. Il paese li odia, li canzona, li assedia con canzoncine crudeli; le sorelle hanno imparato a rendere il Castello una fortezza domestica dove il mondo non entra.

Jackson fa parlare Merricat, narratrice che incanta e inquieta: infantile e feroce, poetica e imprevedibile. Poi arriva il cugino Charles, con la voglia di rimettere “in ordine” la casa secondo un codice maschile e il suo attaccamento al denaro: una presenza che incrina l’equilibrio quasi sacro tra le sorelle.

Da lì in avanti, ogni gesto quotidiano diventa miccia: il camino, la credenza, le chiavi. Il romanzo si stringe attorno a un conflitto intimo: protezione contro intrusione, lealtà contro avidità, memoria contro “normalità”.

Il gotico di Jackson è interiore: nessun fantasma esterno, solo la comunità come branco e la casa come organismo vivo che respira con le sue inquiline. Il terrore non esplode: serpeggia. E quando finalmente qualcosa brucia, non è solo legno – sono le immagini che gli altri hanno di te. In controluce, un’amarissima parabola sulla differenza e sull’autodeterminazione femminile: essere “strane” è un delitto che il villaggio non perdona.