Dal racconto di George Saunders al thriller Netflix: cos’è davvero “Spiderhead”

“Spiderhead” (Netflix): dal racconto di George Saunders al thriller di Kosinski con Hemsworth e Teller. Bioetica, consenso e libero arbitrio in una distopia.

Il film “Spiderhead” è tratto dal racconto “Escape from Spiderhead” di George Saunders, pubblicato sul New Yorker nel 2010.

La trama in breve

Netflix ambienta la scena in un penitenziario futuristico, senza sbarre né divise, dove i detenuti sono dei “volontari” tester di farmaci che manipolano emozioni e comportamenti.

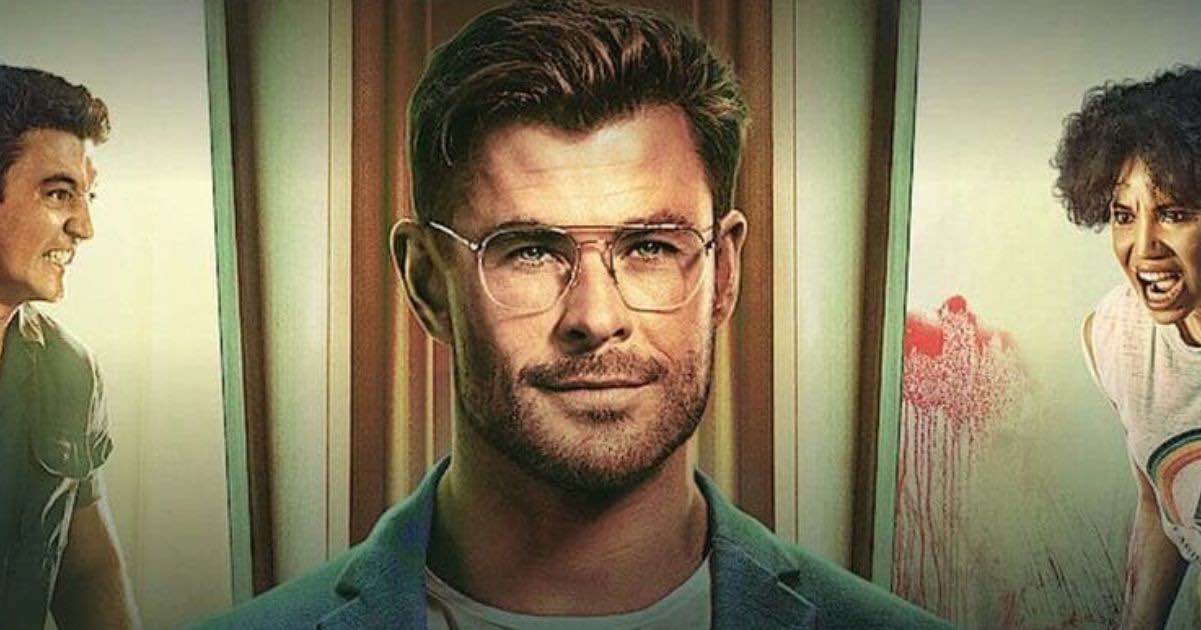

A gestire l’esperimento è il carismatico Steve Abnesti (Chris Hemsworth) e tra i soggetti c’è Jeff (Miles Teller), che porta con sé una colpa irrisolta e stringe un legame con Lizzie (Jurnee Smollett). Una distopia plausibile che rende “Spiderhead” un dilemma morale: chi siamo quando qualcuno può “dosare” amore, paura, vergogna?

Dalla pagina allo schermo: cosa cambia rispetto a Saunders

La versione Netflix espande personaggi e arco romantico, “pulendo” la brutalità d’ufficio tipica di Saunders in favore di un thriller più accessibile grazie alla sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick.

Tudum/Netflix spiega bene l’adattamento, sostenendo che “Spiderhead expands Saunders’ eerie universe beyond the page, adding new narrative arcs, characters and motivations — all while maintaining the essence of the brief original story” (Spiderhead espande l’universo inquietante di Saunders oltre la pagina, aggiungendo nuovi archi narrativi, personaggi e motivazioni, il tutto mantenendo l’essenza della breve storia originale); e il New Yorker contestualizza il testo originale e la sua satira sul biopotere.

Regia, ritmo e messa in scena

Kosinski (lo stesso di Top Gun: Maverick) punta su superfici lucide, spazi rapidi, design clinico: la prigione-laboratorio è luminosa, quasi zen, e proprio questa serenità di facciata fa risaltare l’orrore etico. La fotografia di Claudio Miranda sottolinea il contrasto fra l’eleganza dello spazio e il controllo sul corpo dei detenuti; il montaggio di Stephen Mirrione favorisce un andamento da techno-thriller, con lunghe sequenze di “test” che virano in tensione psicologica.

Tre punti principali: attori, idea, satira

La parte principale di questo film è data dall’idea, il punto cardine, che viene qui tradotto in un cinema più “dritto”, con set-piece emotive — le prove dei farmaci — al centro della trama e della scena.

Gli attori sono un altro focus di “Spiderhead”: Hemsworth lavora in sottrazione, mescolando fascino e minaccia; Teller e Smollett danno spessore alla ferita di Jeff e all’empatia di Lizzie. Ed è così che esce fuori la satira di George Saunders: un’ottimizzazione della sofferenza, la critica è presente, anche se meno caustica del testo pubblicato sul New Yorker.

Wired lo nota: il film sacrifica parte della “stranezza” di Saunders per un intrattenimento levigato; ma questo non penalizza la scorrevolezza delle scene e affascina lo spettatore.

Pregi e limiti

Spiderhead è un thriller etico levigato: non la scossa disturbante del racconto di Saunders, ma un film che sa porre domande contemporanee — cosa resta del libero arbitrio nell’era della regolazione chimica delle emozioni? — e le incarta in un intrattenimento a vocazione mainstream. Se cercate una visione da “pugno allo stomaco saunderiano”, resterete un po’ delusi; tuttavia, se avete intenzione di guardare qualcosa tra amici per trovare uno stimolo da cineforum su consenso, bioetica e responsabilità, questo è il film che fa per voi.

Non ai livelli di “The Experiment”, ma molto bello.

L’ambientazione è immersiva, l’orrore è nel protocollo. Manca un po’ di quella crudeltà burocratica che faceva male leggere e la critica ha reagito in modo tiepido; però resta un film esponenziale, che fa riflettere su colpa e redenzione.

“The Experiment” e “Spiderhead”, due esperimenti al confronto

“Spiderhead” nasce dal racconto “Escape from Spiderhead” di George Saunders, un esperimento immaginario in una prigione distopica, ed è facile mettere a paragone l’opera con lo Stanford Prison Experiment del 1971 — più per assonanza e ambientazione che per altro.

L’esperimento di Stanford del ’71, condotto da Philip Zimbardo, vede degli studenti partecipare come volontari in una reclusione volontaria. Divisi in due categorie, prigionieri e guardie, i gruppi finirono presto per essere assoggettati dal personaggio interpretato e lo interiorizzarono così tanto da reagire in modo violento ed estremo. Da quell’esperienza nacque la teoria dell’“effetto Lucifero” — sul quale è stato scritto anche un libro —, secondo cui in certi contesti chiunque può trasformarsi in carnefice, anche senza una predisposizione individuale.

Da questo esperimento è stato tratto più di un film. “The Experiment” è il più drammatico.