MILANO – La mostra WALKER EVANS. Anonymous, arriva per la prima volta in Italia, a Palazzo Magnani, dopo le tappe europee di Arles e Bruxelles. A Reggio Emilia viene presentato il lavoro foto-redazionale sviluppato da Evans su numerose riviste americane a partire dal 1929.

LE MOSTRE – Palazzo Magnani di Reggio Emilia, in occasione della XI^ edizione di Fotografia Europea, ospita dal 6 maggio al 10 luglio 2016, un evento unico, in anteprima nazionale, dedicato al grande Walker Evans: Due mostre che intendono indagare il sapore realistico e la valenza socio-culturale della sua ricerca fotografica e il suo apporto alla storia della fotografia americana e a quella italiana. Le due mostre, infatti, conducono il visitatore in un viaggio tra realtà nude, incontri casuali, luoghi e strade pulsanti di quotidianità e evidenziano contestualmente le potenzialità e i confini che il mezzo fotografico ha saputo esprimere grazie alla visione e alle mani sapienti di uno dei suoi maestri indiscussi. Oltre 200 scatti, prevalentemente in bianco e nero e con uno stile documentaristico austero e distaccato, hanno saputo rappresentare brani di quotidianità – persone, paesaggi, edifici, oggetti – casuali e volutamente impersonali, divenuti simboli del mondo da cui sono tratti e della cultura americana degli anni del New Deal.

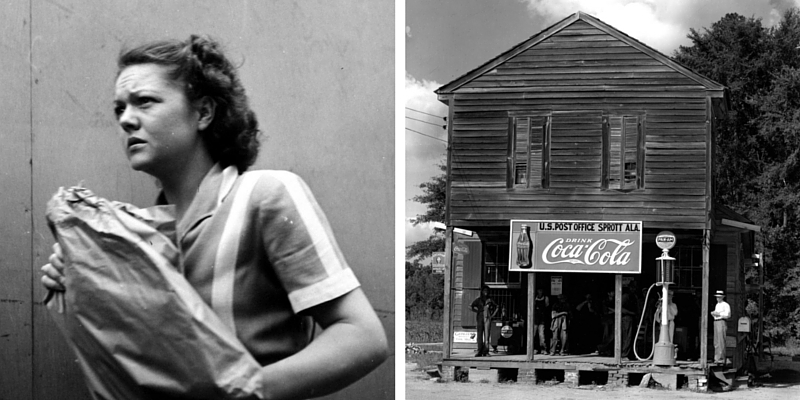

LO STILE EVANS – Uno degli aspetti che rendono grande Walker Evans è la sua capacità di donare alla realtà ritratta, umile e schietta, non solo bellezza ma anche, e soprattutto, dignità. Divenuto celebre per aver immortalato gli Stati Uniti della crisi economica degli anni trenta, Walker Evans ha influenzato con le sue immagini il modo di fotografare di diverse generazioni di fotografi, da Robert Frank a Henry Callahan a Luigi Ghirri, fino ad arrivare alle basi della corrente neorealista italiana.

Una fotografia, la sua, capace di impressionare per la semplicità ed efficacia nella descrizione di luoghi e persone e che lo ha portato ad essere definito pioniere della “straight photography”. I suoi scatti, infatti, prevalentemente in bianco e nero e con uno stile documentaristico austero e distaccato, hanno saputo rappresentare brani di quotidianità – persone, paesaggi, edifici, oggetti – casuali e volutamente impersonali, divenuti simboli del mondo da cui sono tratti e della cultura americana degli anni del New Deal.