“La crocifissione bianca”, il quadro di Marc Chagall ammirato da Papa Francesco

Scopri una delle predilette da Papa Francesco: “La crocifissione bianca” (1938) di Marc Chagall, un dipinto che mescola arte, religione e politica.

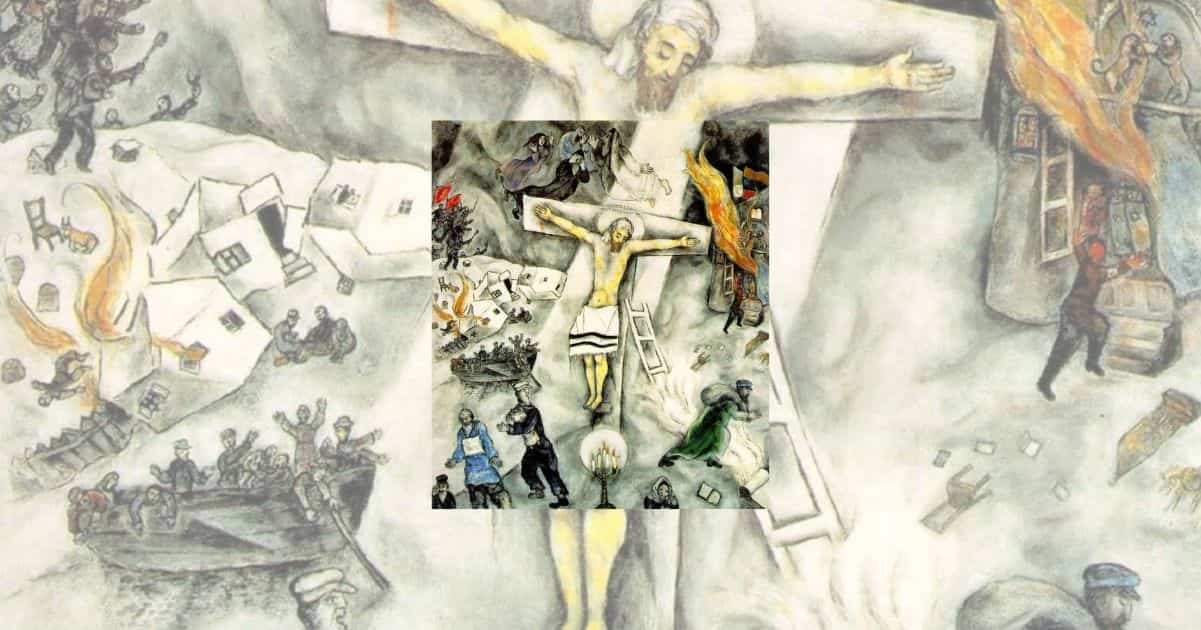

“La crocifissione bianca” (1938) di Marc Chagall è uno dei suoi dipinti più potenti e simbolici, un’opera che mescola arte, religione e politica per affrontare una delle crisi più drammatiche della storia moderna: la persecuzione degli ebrei in Europa durante l’ascesa del nazismo.

Il dipinto, realizzato alla vigilia della Seconda guerra mondiale, riflette non solo il dolore personale dell’artista, ma anche la tragedia collettiva del popolo ebraico e dell’umanità intera.

L’opera, che adesso si trova eccezionalmente in Italia per la Rassegna “Giubileo è cultura”, era una delle predilette da Papa Francesco. Lo stesso Bergoglio, dopo il tradizionale momento di preghiera a Maria Immacolata in piazza di Spagna, l’8 dicembre volle recarsi a sorpresa in via del Corso per ammirare il capolavoro di Marc Chagall.

“La crocifissione bianca” di Marc Chagall

Analisi dell’opera

Al centro del dipinto si trova Cristo crocifisso, un’immagine sorprendente per un artista ebreo come Chagall. Tuttavia, Cristo non è rappresentato come il redentore cristiano tradizionale, ma come un simbolo del martirio ebraico. Egli indossa un tallit, lo scialle di preghiera ebraico, al posto del tradizionale perizoma, un dettaglio che sottolinea le sue radici ebraiche. La croce non è solo un simbolo religioso, ma diventa un emblema universale di sofferenza e ingiustizia.

L’uso del bianco come colore dominante attorno alla figura di Cristo evoca un senso di purezza e trascendenza, ma anche di desolazione e silenzio. Il bianco sembra amplificare il grido muto di Cristo e delle figure che lo circondano, invitando lo spettatore a riflettere sul dolore umano in tutte le sue forme.

Intorno alla figura centrale si dispiega un panorama caotico e devastante. Case incendiate, uomini e donne in fuga, violenze e persecuzioni si susseguono in una composizione che sembra quasi girare vorticosamente intorno alla croce. La scena richiama i pogrom contro gli ebrei, i saccheggi e le distruzioni che Chagall aveva visto e di cui aveva sentito parlare nel suo villaggio natale a Vitebsk, in Bielorussia, e che si stavano intensificando in tutta Europa.

A sinistra, soldati con bandiere rosse e uomini in barca sembrano simboleggiare una fuga disperata, forse un riferimento ai tentativi degli ebrei di trovare rifugio altrove. A destra, una sinagoga brucia, le fiamme divorano un edificio che è il cuore della comunità ebraica. L’immagine è un grido di denuncia contro la violenza e l’odio che stavano prendendo piede nel mondo.

Sotto la croce, ai suoi piedi, vediamo figure umane in preghiera o disperazione. Questi personaggi rappresentano non solo il popolo ebraico, ma tutte le vittime della violenza e dell’oppressione. La loro sofferenza non è solo fisica, ma anche spirituale: il mondo in cui vivono sembra crollare, e l’unica risposta possibile è il grido muto di chi è impotente di fronte a tanta distruzione.

Le figure che piangono o levano le mani verso il cielo sembrano quasi danzare in un movimento di disperazione. Questo gesto amplifica la drammaticità della scena, trasformando il dolore personale in un grido collettivo.

Nonostante la sua specificità storica, “La crocifissione bianca” parla a un pubblico universale. Il dolore e la sofferenza non sono limitati a un solo popolo o a un periodo storico: Chagall utilizza simboli religiosi ed eventi storici per creare un’opera che trascende il tempo e lo spazio.

L’immagine di Cristo, che si trova tra due culture, quella ebraica e quella cristiana, diventa un ponte tra mondi diversi, un invito al dialogo e alla comprensione reciproca. Il messaggio è chiaro: la sofferenza non conosce confini religiosi o culturali, ed è responsabilità di tutti combattere l’odio e l’ingiustizia.

L’eredità di un’opera senza tempo

“La crocifissione bianca” è considerata una delle opere più significative di Marc Chagall e continua a essere un potente richiamo alla memoria storica e alla riflessione etica. Esposto in musei e gallerie di tutto il mondo, il dipinto ci ricorda la necessità di non dimenticare il passato e di agire contro le ingiustizie del presente.

Marc Chagall, con la sua sensibilità e il suo talento, ha creato un’opera che non è solo un grido di dolore, ma anche un invito alla speranza. La figura bianca di Cristo, pur al centro del caos e della distruzione, rappresenta la possibilità di redenzione e rinascita, un simbolo che continua a risuonare con forza nel cuore di chi guarda.

Dove vedere l’opera

Per gentile concessione al prestito dell’Art Institute of Chicago, l’opera è oggi esposta a palazzo Cipolla, in via del Corso, in occasione della mostra “Chagall a Roma. La Crocifissione Bianca”. Si tratta della quarta mostra della rassegna “Giubileo è cultura” a cura del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo, in collaborazione con la Fondazione Roma che, a ingresso libero, durerà fino al 27 gennaio e offrirà l’opportunità di poter contemplare la celebre opera dell’artista bielorusso, per la prima volta esposta in Italia.