Per molto tempo, il manga è stato considerato un prodotto d’intrattenimento. Qualcosa da leggere in adolescenza, con trame avvincenti e disegni accattivanti, ma distante dal mondo “alto” della filosofia, della letteratura, della riflessione critica.

Eppure, da qualche anno, qualcosa sta cambiando: studiosi, saggisti e lettori stanno riscoprendo nei manga un vero e proprio linguaggio filosofico, capace di esplorare le ossessioni, le paure, i desideri e le contraddizioni della società contemporanea.

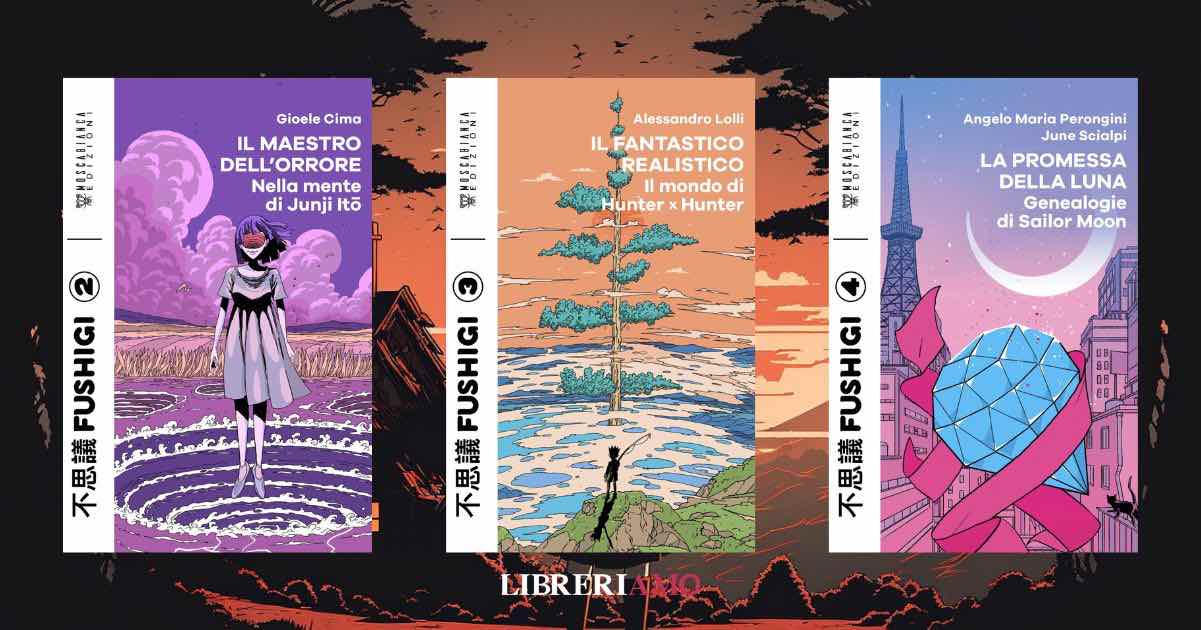

A dimostrarlo sono tre saggi recenti che offrono uno sguardo inedito sull’immaginario giapponese, decostruendo icone pop come Junji Itō, Hunterx Hunter e Sailor Moon, e restituendo al manga il suo valore profondo: quello di specchio dell’animo umano, strumento per pensare, e insieme forma d’arte capace di contenere inquietudine, utopia e critica sociale.

Curiosità sul manga e la filosofia

Il saggio su Junji Itō utilizza anche Lacan e Kristeva per leggere l’inquietudine come sintomo contemporaneo.

Lolli afferma che Hunter x Hunter “non racconta una storia, ma come si racconta una storia”.

La promessa della luna analizza anche il legame tra Sailor Moon e il teatro Takarazuka, anticipando letture gender e queer.

Tutti e tre i saggi sono pubblicati Mosca bianca edizioni nuova frontiera dell’editoria critico-pop italiana.

Quando i manga diventano filosofia Tre saggi per rileggere l’immaginario giapponese

Se un tempo il manga era confinato al mondo “dei ragazzi”, oggi si è imposto come specchio critico della nostra epoca. Il maestro dell’orrore, Il fantastico realistico e La promessa della luna non sono solo saggi su fumetti: sono chiavi per interpretare l’immaginario collettivo.

Perché, in fondo, come ci insegnano questi autori, anche un disegno può contenere una verità filosofica. Basta saperla leggere.

Il maestro dell’orrore. Nella mente di Junji Itō di Gioele Cima

Nel mondo delle immagini disegnate, pochi autori hanno saputo incarnare l’orrore come Junji Itō. Le sue creature non solo fanno paura: disturbano.

Sono mostri dell’anima, incubi dell’inconscio, mutazioni improvvise che mettono in crisi la realtà. Nel suo saggio, Gioele Cima analizza l’opera di Itō non solo da un punto di vista estetico o narrativo, ma soprattutto psicoanalitico e filosofico.

Le inquietudini di Tomie, gli spasmi concentrici di Uzumaki, le forme deformate che emergono nei suoi racconti brevi diventano così simboli di traumi profondi, paure ataviche e desideri repressi.

Cima individua alcune delle tematiche fondamentali del suo orrore: la paura della morte, il disgusto per il corpo, il trauma della guerra, la violenza dell’incontro con l’Altro.

il mostruoso femminile come specchio delle nevrosi collettive Itō, come un Freud del disegno, costruisce una mitologia contemporanea che parla più a livello inconscio che razionale.

I suoi mostri non sono metafore: sono la verità nuda del nostro terrore. E la sua opera, secondo Cima, è una forma estrema di filosofia visiva.

Il fantastico realistico. Il mondo di Hunter x Hunter di Alessandro Lolli

Alessandro Lolli, già autore di saggi ibridi tra filosofia e cultura pop, propone una lettura di Hunter x Hunter come manifesto narratologico del manga contemporaneo.

Non è solo uno shōnen “di lotta e di crescita”: è un’opera che mette in discussione se stessa, decostruisce il proprio genere e interroga la natura del potere, della libertà, della violenza.

Hunter x Hunter parte con una struttura classica: l’eroe giovane, l’esame, l’allenamento, i nemici. Ma arco dopo arco, la narrazione si fa sempre più ambigua, filosofica, persino apocalittica.

Lolli evidenzia come l’autore Togashi distrugga sistematicamente le certezze del lettore: i personaggi non seguono schemi morali, il bene e il male si confondono, le battaglie diventano scacchiere psicologiche.

Il saggio mostra come l’intero manga sia un dispositivo per riflettere su: la relatività etica, la formazione dell’individuo, la struttura del potere, la complessità delle scelte Il “realismo” di Hunter x Hunter non è mimetico, ma filosofico: è la realtà delle contraddizioni.

Gon non è un eroe perfetto: è fragile, rabbioso, a volte spietato. Ed è in questo che la sua umanità diventa radicalmente interessante. Il manga, come la vita, è un campo da gioco in cui le regole cambiano mentre giochi.

La promessa della luna. Genealogie di Sailor Moon di Angelo Maria Perongini con June Scialpi

Angelo Maria Perongini con June Scialpi scrivono questo saggio pensando a lei: Sailor Moon l’eroina che ha accompagnato generazioni di bambine (e non solo), diventando icona pop e mito moderno.

Ma chi è davvero Usagi Tsukino? Perché la sua figura risuona ancora oggi come simbolo di libertà, trasformazione e resistenza? In questo saggio, Perongini e Scialpi ripercorrono la storia di Sailor Moon a partire dalle radici culturali e sociali del Giappone del Novecento.

La ragazza che si trasforma, che combatte il male con la forza dell’amore e dell’amicizia, non è solo una fantasia infantile: è l’incarnazione di un desiderio più profondo.

Quello di diventare qualcun altro per sopravvivere. Gli autori esplorano: la genealogia delle mahō shōjo (ragazze magiche), il rapporto tra femminismo e trasformazione, la lettura queer dell’opera, l’immaginario apocalittico e postmoderno Sailor Moon diventa così una figura di passaggio, tra infanzia e maturità, tra binarismo e fluidità, tra utopia e malinconia.

E quella “promessa della luna”, oggi, è ancora aperta: ci sarà sempre un’altra trasformazione possibile.

Tre manga, tre filosofie, un’unica domanda: chi siamo?

Che cosa ci raccontano queste tre opere? In modi diversi, Junji Itō, Togashi e Takeuchi (attraverso i loro interpreti saggistici) ci pongono la stessa domanda: che cos’è l’essere umano, quando affronta la paura, il potere, l’identità? Il manga, in questi saggi, diventa un linguaggio critico. Supera il confine tra fiction e realtà. E si fa strumento per ragionare sul corpo, sul desiderio, sul trauma, sul senso della giustizia o sulla costruzione del sé.

Dalla psicoanalisi all’etica, dalla sociologia alla teoria del simbolo, queste letture trasformano l’intrattenimento in pensiero. Non c’è più un “alto” e un “basso”, ma un’unica narrazione che ci coinvolge tutti: quella della condizione umana, nelle sue infinite mutazioni.