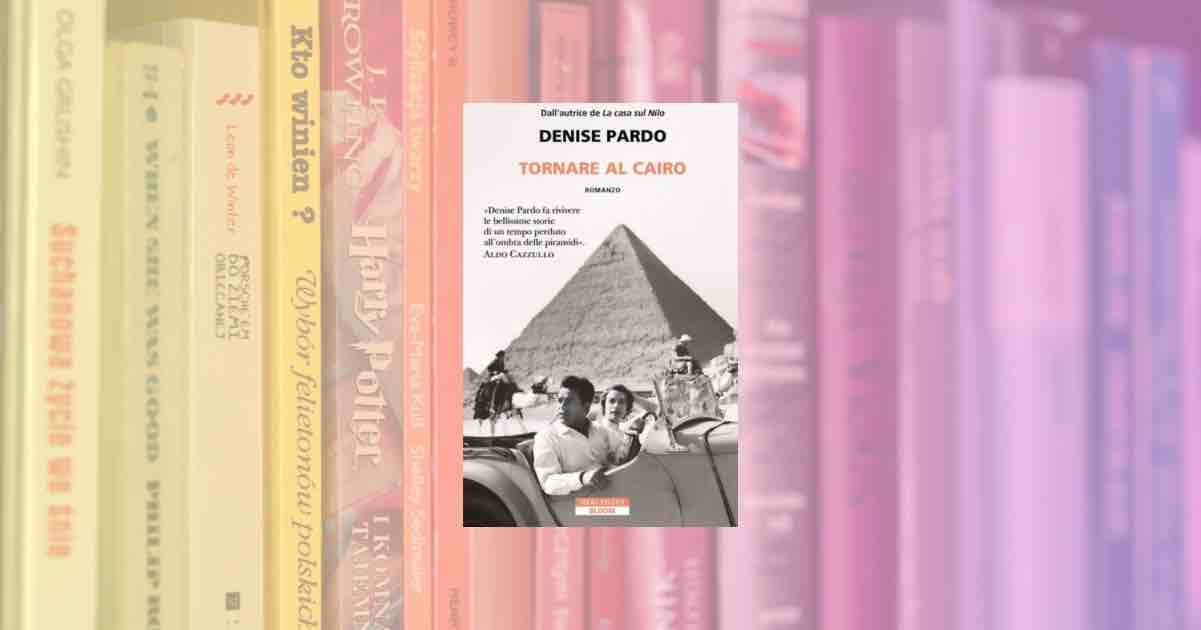

“Tornare al Cairo”: amore e rivoluzione nel nuovo romanzo di Denise Pardo

Nel romanzo “Tornare al Cairo” Pardo intreccia amore e rivoluzione: il mito cosmopolita della città, l’ascesa di Nasser, scelte private che diventano storia.

Denise Pardo torna con un romanzo che non cerca solo l’effetto della nostalgia, ma mette alla prova una domanda contemporanea: cosa significa amare e scegliere mentre un Paese cambia pelle?

È un ritorno anche personale, dopo “La casa sul Nilo”, in cui l’autrice aveva raccontato la fuga della sua famiglia dal Cairo e l’approdo a Roma; qui la memoria privata coagula in finzione storica e in una storia d’amore che ha la densità della scelta politica.

Un romanzo tra rivoluzione e desiderio

Ambientato tra fine monarchia e ascesa di Nasser, “Tornare al Cairo” segue Kate Lambert, giovane inglese appena arrivata nella capitale egiziana, e Hafez, uomo legato ai circoli nazionalisti che preparano la svolta politica. È una vicenda che si muove “sul crinale tra due stagioni”, come ha scritto la Lettura, e che interroga continuamente i personaggi: stare dalla parte dell’amore o dell’Idea? Difendere i privilegi dell’élite internazionale o riconoscere il diritto di un popolo a prendere parola?

“Arriverà il tempo della scelta fra la loro unione o l’Idea più grande che potrebbe distruggerla”.

Siamo nel 1940–1956 circa: Kate, ventenne, lascia una Londra cupa e scopre un Cairo magnetico, “una babele di odori, cibi, lingue, religioni” dove la comunità straniera frequenta i salotti e i caffè alla moda. L’incontro con Hafez la trascina in un’orbita diversa: riunioni clandestine, amicizie che si incrinano, scelte senza ritorno. Intorno, la città-viva: l’ombra lunga del Shepheard’s Hotel, i club sul Nilo, l’aria elettrica dell’anti-colonialismo che prepara la rottura con la Corona e sfocia nella rivoluzione del 1952.

Pardo intreccia l’educazione sentimentale di Kate con la trasformazione del Paese, evitando l’esotismo da cartolina e puntando sul punto di vista di una straniera che impara a leggere i codici del luogo – e a pagare il prezzo di ogni decisione.

Il Cairo come personaggio

Una delle forze del libro è l’uso di Cairo come organismo narrativo. Pardo conosce quel paesaggio umano: è nata lì, anche se vive in Italia dall’infanzia, e ha una lunga storia di giornalismo d’inchiesta che affina lo sguardo sulle relazioni di potere e sui “non detti” sociali. In un profilo pubblico la troviamo definita “giornalista per L’Espresso, premiata con il Premiolino e il Premio Satira Politica”, con una biografia che torna spesso sull’idea di città cosmopolita perduta.

Questo doppio statuto – chi era dentro e poi fuori – spiega la sensibilità con cui nei capitoli affiora la topografia emotiva del Cairo anni Cinquanta: i boulevard, i cinema, i club; e insieme i vicoli polverosi in cui Kate preferisce perdersi, lontano dalla colonia britannica.

La gloria del Shepheard’s – salone e “Long Bar” di ufficiali e viaggiatori – non è puro décor: è un termometro del potere coloniale che nel 1952 andrà letteralmente in fumo durante il Cairo Fire, evento che per molti storici segna la fine del vecchio turismo coloniale e il passaggio a un’altra stagione. Dentro al romanzo, quella combustione diventa allegoria: ciò che ti accoglie come promessa può bruciare all’improvviso.

Finzione e autobiografia: la continuità con

“La casa sul Nilo”

Con “La casa sul Nilo” Pardo aveva già composto un affresco di società multiculturale – “un vero modello d’integrazione” scriveva Aldo Cazzullo – poi sgretolata dalla storia. In “Tornare al Cairo” la materia cambia registro: dall’autobiografia si passa al romanzo storico-sentimentale, ma i nuclei tematici restano: esilio, appartenenza, lingua.

L’autrice in varie interviste ha raccontato che la scrittura è anche una forma di riattraversamento: il Cairo dei genitori e dei nonni torna come luogo di domande, non come altare. Qui la domanda è: quanto può un amore misurare responsabilmente la propria complicità con un ordine sociale in declino?

“Il libro contiene molte letture trasversali e molte fascinazioni. Il racconto di una capitale e di una società cosmopolita… Un vero modello d’integrazione”. — Aldo Cazzullo, a proposito di La casa sul Nilo. La citazione non è sul nuovo romanzo, ma illumina l’orizzonte in cui si muove Tornare al Cairo.

Il romanzo come scelta politica privata

Se il solo intreccio amoroso bastasse, saremmo nell’enclave del romanzo di evasione. Pardo invece politicizza l’amore senza slogan. Hafez non è il cliché del rivoluzionario romantico; è un uomo che appartiene a reti, gerarchie, ambiguità. Kate non è l’eroina che salva o tradisce: è una donna che impara. Lo strumento narrativo – farci vedere il Cairo con gli occhi di chi non ne padroneggia i codici – funziona perché impone al lettore una pedagogia dello sguardo: nulla è ovvio, tutto va nominato e compreso da capo.

In più punti l’ambientazione si apre alla storia: i comitati, le stamperie clandestine, la circolazione di parole d’ordine. L’autrice controlla la materia documentaria con misura; non pretende il saggio mascherato, preferisce la scena: una passeggiata lungo la Corniche che cambia tono quando il passaggio di camion militari scompone il dialogo, una festa elegante in cui le battute tra notabili rivelano ricatti reciproci.

La scelta è coerente con l’idea di romanzo come laboratorio d’esperienza: più che spiegare tutto, mette il lettore nel punto in cui le cose, semplicemente, accadono.

Fedele alla storia senza esotismi

C’è un discrimine importante tra romanzo storico e romanzo storicoide. Pardo sceglie il primo: zero compiacimenti filologici, ma rispetto dei punti fermi. Il 1952 è uno spartiacque. Le ragioni della rivolta anti-britannica che incendia la città hanno a che vedere con anni di umiliazione politica ed economica; il rogo dello Shepheard’s è il simbolo che la letteratura può usare senza falsificare, perché supportato da storiografia e memoria pubblica.

Sono inserimenti sobri, che lasciano alla narrazione il compito di mostrarne gli effetti microscopici: cosa succede nelle case, nelle conversazioni, nelle coppie quando la storia entra dalla finestra?

La prosa di Pardo è pulita e poco incline alla superfetazione: nessun compiaciuto “orientalismo”, pochi aggettivi, molte azioni. Quando compaiono parole arabe o inglesi, hanno funzione referenziale, non di arredo. La ritmica è quella della cronaca ben scritta: frasi ampie, ma con cesure che spingono avanti.

Il risultato è un libro accessibile senza essere semplificato – la leggibilità è una scelta etica, non un cedimento. Qui si vede la mano della giornalista d’inchiesta, abituata a non perdere di vista i fatti anche mentre racconta la vita intima dei personaggi.

Quando il luogo diventa archivio morale

I luoghi non servono solo a fare colore. La pasticceria Groppi, il Shepheard’s, i giardini lungo il Nilo: ogni spazio mette in scena un’etica. Nei caffè si decide a quale tavolo sedersi – con gli europei, con i borghesi egiziani, con gli studenti; nelle hall d’albergo si passa la frontiera invisibile tra cittadini e ospiti. Quando, nella seconda parte, i luoghi cambiano e la geografia del potere si ridisegna, il romanzo obbliga il lettore a notare cosa cade e cosa resta. Anche questa è una forma di critica: mostra come una città-mondo, celebrata dalle guide e dai memoir, potesse essere al tempo stesso inclusiva e escludente.

Ricezione e prime voci della critica

Il libro è uscito il 18 novembre per Neri Pozza (collana Bloom). Le prime uscite stampa confermano l’interesse per il ritorno di Pardo al Cairo: Io Donna ha presentato il romanzo con un’intervista che mette a fuoco i tre assi – “amore, potere, identità” – negli anni che portano all’ascesa di Nasser. Satisfiction ha proposto un’anteprima ponendo l’accento sul “ritorno” a un luogo dell’origine, mentre i materiali editoriali riportano un endorsement di Aldo Cazzullo che parla di “storie bellissime di un tempo perduto” e di una “società caleidoscopica all’ombra delle piramidi”. Sono formule promozionali, certo, ma fotografano il campo di attesa dei lettori: una narrativa storica popolare, non “turistica”, capace di incrociare dossier politici e romanzo d’amore.

“Intervista all’autrice sulla storia di amore, potere e identità negli anni che vanno dalla fine della monarchia all’ascesa di Nasser”. — Io Donna.

“Denise Pardo fa rivivere le bellissime storie di un tempo perduto… e di una società caleidoscopica all’ombra delle piramidi”. — Aldo Cazzullo (blurb).

Un confronto utile: cosa cambia rispetto a “La casa sul Nilo”

Confrontare i due libri aiuta a capire la traiettoria dell’autrice. “La casa sul Nilo” era dichiaratamente autobiografico, attraversato da testimonianze familiari e da una postura da memoir. Lì l’io narrante, o la sua eco, era in primo piano; il racconto teneva insieme la diaspora ebraica egiziana, l’uscita dall’Egitto nel 1961 e la ricodifica identitaria in Italia. In “Tornare al Cairo” l’autrice si sposta: al centro non c’è più il “noi” familiare, ma un “lei” e un “lui” che funzionano da prismi per leggere una transizione storica.

Il passaggio non è cosmetico; è un modo per allargare la responsabilità narrativa, misurandosi con un intreccio di mondi incompatibili (parole dell’editore) senza farne un trattatello. Sullo sfondo, l’idea che la letteratura possa fare – meglio del giornalismo – giustizia alle ambivalenze: non solo eroi o carnefici, ma persone legate a reti, ruoli, classi.

Nota storica in controluce: tra monarchia, rivoluzione e Suez

Per i lettori che desiderano un minimo di coordinate, vale ricordare tre snodi: la crisi della monarchia egiziana sotto re Faruq; il 26 gennaio 1952, giornata di sommosse culminata nell’incendio del Shepheard’s Hotel e di altri luoghi simbolo del potere straniero; infine l’ascesa del movimento degli “Ufficiali Liberi”, con Gamal Abdel Nasser che dal 1954 guida il Paese fino alla nazionalizzazione del Canale di Suez (1956).

“Tornare al Cairo” si muove in quell’interregno, scegliendo poche scene-faro anziché un atlante di eventi. È una scelta di campo: la storia non come cornice rumorosa, ma come forza che deforma i legami. Per approfondire, chi vuole può incrociare la lettura con lavori storiografici sulla trasformazione del turismo coloniale dopo il 1952, dove il rogo del Shepheard’s è spesso assunto come atto finale di un’epoca.

L’autrice

Per inquadrare la voce: Denise Pardo (Cairo, 1954) è giornalista e scrittrice. Ha lavorato a lungo per L’Espresso, ha firmato rubriche e inchieste, e ha pubblicato libri di non-fiction (Razza cafona, La piovra Rai). Ha ricevuto, tra gli altri, il Premiolino e il Premio Satira Politica. La casa sul Nilo (2022) è stato il suo esordio narrativo. Tornare al Cairo segna il ritorno alla città di nascita in forma romanzesca, a partire da un immaginario che rimescola memorie, archivi, iconografia.

Conclusione: la misura del ritorno

Il “ritorno” del titolo non è quello turistico. Non c’è pellegrinaggio sentimentale né ripetizione della foto davanti alle piramidi. Il ritorno è più rischioso: tornare a scegliere dentro una storia che costringe a fare i conti con le parole lealtà, classe, appartenenza. Pardo accompagna il lettore in un luogo che seduce e inquieta, e lo fa con una lingua chiara, con scene vive e con un senso della storia che non chiede il permesso per entrare nella vita privata. Se il romanzo ci riguarda è perché restituisce il momento esatto in cui il privato e il pubblico coincidono: si ama o si lotta – e spesso, senza dirlo, si fa entrambe le cose.