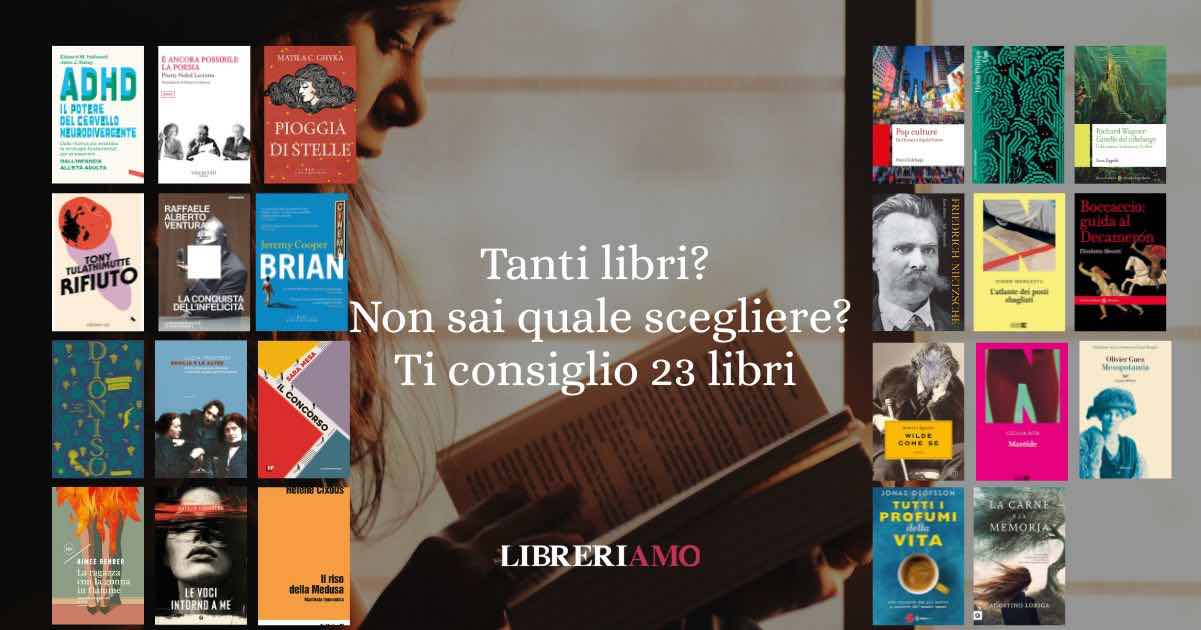

Tanti libri e non sai da dove iniziare? Ecco 23 libri assolutamente da recuperare

Una selezione di libri da leggere assolutamente: romanzi, saggi e biografie che raccontano il nostro tempo con originalità e profondità. Storie potenti tra memoria, identità e riscatto.

Cosa ci raccontano i libri di oggi sulla nostra società, sui sentimenti che ci abitano, sulle contraddizioni che attraversiamo? Che siano romanzi distopici, storie familiari, biografie fuori dall’ordinario o saggi letterarie, le nuove uscite editoriali ci accompagnano tra le pieghe della realtà e dell’immaginazione, offrendo chiavi di lettura per orientarci nel presente.

In questo spazio raccogliamo alcune delle voci più interessanti della narrativa e della saggistica contemporanea, con titoli che attraversano i temi del potere, della memoria, dell’identità e del cambiamento. Letture intense, complesse, necessarie. Per chi cerca nei libri non solo evasione, ma rivelazione.

23 libri perfetti per l’autunno e la spooky season

Ogni libro è un viaggio, ma alcuni riescono a spingerci oltre le barriere del linguaggio, del tempo e dello spazio, interrogando ciò che siamo e ciò che potremmo diventare.

In queste storie si intrecciano dolore e desiderio, giustizia e utopia, corpo e pensiero, lasciandoci il privilegio, e la responsabilità, di ascoltarle davvero. Che si tratti di una figura storica restituita alla memoria, di una voce femminile che rompe il silenzio, o di una distopia fin troppo simile al nostro presente, ogni lettura è una lente su noi stessi.

“ADHD: il potere del cervello neurodivergente. Dalla ricerca più avanzata le strategie fondamentali per prosperare. Dall’infanzia all’età adulta” di Edward M. Hallowell e John J. Ratey

Se hai mai avuto la sensazione che i tuoi pensieri vadano più veloci di te, che l’energia ti travolga e che la concentrazione sia un animale difficile da domare, questo libro è per te.

Ma soprattutto, è per chi ha sempre vissuto l’ADHD come un peso, una vergogna da nascondere, un disordine da “curare”. In ADHD. Il potere del cervello neuro-divergente, Edward Hallowell e John Ratey, psichiatri di fama mondiale e pionieri nello studio dell’ADHD, ribaltano completamente la narrazione dominante.

Il messaggio è chiaro: non siamo sbagliati. Siamo diversi. E questa diversità ha un potere unico. L’ADHD è spesso associato all’infanzia, al rendimento scolastico, al deficit. Ma Hallowell e Ratey, entrambi con diagnosi di ADHD, ci mostrano come questa neurodivergenza accompagni molte persone anche in età adulta, spesso in modo silenzioso e invisibile.

Il libro è un vero manuale pratico, emotivo e scientifico insieme, che intreccia neuroscienze, esperienze di vita, strategie comportamentali e consigli concreti.

L’obiettivo non è “curare” l’ADHD, ma capirne la natura profonda e imparare a viverlo come un potenziale da valorizzare. Con uno stile chiaro, ma mai semplicistico, gli autori guidano il lettore lungo un percorso che tocca aree fondamentali:alimentazione e movimento, per gestire i picchi di energia e migliorare la concentrazione, relazioni e autostima, per ridurre il senso di inadeguatezze, organizzazione mentale, per affrontare il caos interiore senza combatterlo, ma canalizzandolo, emozioni e ipersensibilità, spesso viste come debolezze, ma in realtà risorse preziose.

Una delle intuizioni più potenti del libro è proprio questa: la neuro-divergenza non è una malattia da nascondere, ma un modo diverso di processare il mondo. Più difficile da gestire, certo.

Ma anche ricco di energia, intuizione e originalità. Viviamo in un mondo che esalta l’efficienza, la produttività, il controllo. In questo contesto, chi ha un cervello che non funziona “a comando” si sente spesso inadeguato. Ma ADHD. Il potere del cervello neuro-divergente ci ricorda che non siamo nati per essere tutti uguali.

E che accettare la propria diversità mentale può diventare un atto di libertà e di potenziamento personale. Perché l’autunno è la stagione dell’interiorità, del fare ordine dentro mentre tutto fuori rallenta. È il momento perfetto per rivedere la propria storia personale, riconoscere le proprie fragilità e trasformarle in strumenti di crescita. Leggere questo saggio ora significa riconoscersi e, finalmente, legittimarsi.

“È ancora possibile la poesia”. Poetry Nobel lectures di Simone Cortello e Roberto Galaverni

Cosa accade quando i più grandi poeti della nostra epoca vengono invitati a parlare della loro arte, del loro tempo, del proprio percorso?

Succede qualcosa di raro, anzi rarissimo: nasce un genere letterario a sé, una forma unica e irripetibile che, da sola, può rivelare la profondità di una vocazione, di una visione del mondo.

“È ancora possibile la poesia” raccoglie proprio questo: le lectio magistralis dei premi Nobel per la Letteratura, da Eugenio Montale (1975) fino ai nostri giorni. Un coro di voci straordinarie che, in pochi minuti di discorso, condensano decenni di pensiero, dolore, bellezza, domande.

E sebbene siano letture profondamente personali, tutte, in modo diverso, si interrogano sul medesimo nodo: che ruolo può avere la poesia oggi? Come ricorda Roberto Galaverni nell’introduzione, questi discorsi toccano temi ricorrenti e universali: la responsabilità della parole, il legame tra vissuto personale e impegno civile, la tensione tra memoria e innovazione, il confine fra io e noi, fra realtà e immaginazione.

Ne emerge una mappa interiore della poesia contemporanea, che non è solo riflessione sull’arte, ma specchio del nostro tempo. Non sono solo autori che raccontano sé stessi, ma testimoni di un’epoca che li ha interrogati, costretti a dare forma e senso a un mondo spesso in frantumi.

Il titolo del volume, mutuato dalla famosa domanda di Montale (“È ancora possibile la poesia?”), non è provocazione né nostalgia, ma un invito all’ascolto.

Quella domanda continua a risuonare, mezzo secolo dopo. E la risposta, che viene da decine di voci poetiche premiate con il massimo riconoscimento mondiale, è sì. Sì, è ancora possibile.

Ma a condizione che la poesia non venga ridotta a orpello o gioco formale: deve essere testimonianza, dissenso, immaginazione attiva, verità scomoda e ricerca di senso.

In un mondo dove l’urgenza del dire sembra sovrastare la profondità dell’ascolto, queste Nobel Lectures si rivelano non solo preziose per chi scrive, ma essenziali per chi cerca orientamento, per chi sente ancora il bisogno di parole che abbiano un peso reale.

Questo volume è uno scrigno di intelligenza, umiltà e forza. Un testo da assaporare lentamente, magari proprio in autunno, quando la riflessione e la lettura ritrovano spazio e dignità.

“Pioggia di stelle” di Matila C. Ghyka

Il romanzo-mondo che risveglia una civiltà perduta. C’è qualcosa di profondamente evocativo in un libro che torna alla luce dopo quasi un secolo, come se emergesse da una biblioteca interiore del tempo.

“Pioggia di stelle” di Matila C. Ghyka non è solo un romanzo storico: è un viaggio nella malinconia magica dell’Europa perduta, un’epoca sospesa tra l’eleganza estrema della Belle Époque e l’abisso che si spalanca con la Grande Guerra. Ghyka, diplomatico, esteta, filosofo della bellezza e del numero aureo, scrive qui il suo unico romanzo, che si rivela un capolavoro segreto, un gioiello letterario che fonde spiritualità, nostalgia, simbolismo e politica.

Nel cuore del racconto, che si snoda tra il 1910 e il 1920, c’è la Londra misteriosa e nebbiosa descritta da Mircea Eliade come la più spirituale mai apparsa in narrativa.

Ma Londra è solo una delle tappe di un itinerario che tocca anche la Vienna dell’Opera, malinconica e sensuale, e la Praga esoterica, custode di segreti e visioni.

Ghyka ci presenta una galleria di personaggi degni di un romanzo corale mitteleuropeo: il diplomatico romantico e disilluso, la principessa enigmatica che sembra uscita da un sogno decadente, il giovane ambizioso, l’uomo senza passato, che scoprirà sé stesso solo attraversando le macerie del proprio tempo.

L’autunno è la stagione perfetta per lasciarsi incantare da queste pagine: c’è qualcosa di crepuscolare e sontuoso in “Pioggia di stelle”, un senso di bellezza prossima alla fine, di splendore destinato a svanire.

Ogni scena, ogni gesto, ogni dialogo vibra della malinconia dei grandi romanzi della Mitteleuropa: una forma di eleganza in via d’estinzione, da custodire con cura.

Grazie all’edizione italiana di Blu Atlantide, “Pioggia di stelle” torna a risplendere, e ci ricorda che anche la letteratura ha i suoi astri nascosti, pronti a riemergere quando ne abbiamo più bisogno.

È il libro giusto per chi vuole andare oltre i soliti classici, per chi cerca una narrazione che fonde storia e destino, amore e politica, esoterismo e arte. Un romanzo che si legge come si ascolta un valzer suonato da un grammofono: con un misto di stupore, vertigine e struggimento.

“Rifiuto” di Tony Tulathimutte

Nel panorama della narrativa contemporanea americana, pochi romanzi riescono a farsi specchio del nostro presente con la stessa ferocia e lucidità di “Rifiuto” di Tony Tulathimutte, pubblicato in Italia da edizioni e/o.

Definito libro dell’anno da testate come The New Yorker, Vogue, Time, NPR e The Wall Street Journal, Rifiuto è molto più di una raccolta di storie postmoderne: è un manifesto disturbante e ironico sull’impossibilità di essere autentici nel mondo digitale.

A comporre questo romanzo corale, troviamo personaggi ai margini della società connessa: un uomo che prova a diventare femminista ma affonda nel cinismo, una donna invischiata in una relazione tossica con un ottimizzatore seriale, un ragazzo ossessionato da fantasie sessuali tanto grottesche da impedirgli ogni contatto reale.

E ancora: una figura enigmatica che costruisce una teoria del complotto per vendetta, e un gruppo di utenti online che ne decostruisce (o reinventa) la biografia in un gioco infinito di rimandi, ipotesi, narrazioni.

Tulathimutte non racconta semplicemente una generazione, ma ne seziona i nervi scoperti, con una scrittura affilata e sarcastica, che mescola il registro filosofico al pop, la satira alla disperazione.

Ogni personaggio diventa un prisma attraverso cui osservare le contraddizioni del nostro tempo: il culto della performance, la costruzione identitaria come atto di marketing, l’isolamento mascherato da connessione.

La forza di “Rifiuto” non sta tanto nell’intreccio, quanto nell’intuizione: la vita digitale non è più solo un’estensione di quella reale, ma una nuova frontiera della finzione, dell’alienazione e del desiderio.

I protagonisti vivono, amano, si raccontano e si cancellano dentro una rete che amplifica ogni insicurezza e trasforma l’intimità in un campo di battaglia. Romanzo generazionale? Sì, ma solo se intendiamo per generazione quella collettività trasversale che vive nei feed, nelle app, nei gruppi Telegram, nelle recensioni di Goodreads, nei profili LinkedIn costruiti come CV emotivi.

Romanzo politico? Assolutamente, perché esplora le ideologie fluide del web, le derive tossiche del linguaggio inclusivo quando diventa performativo, le guerre invisibili tra vulnerabilità ed ego.

Tulathimutte è brillante nel mettere in scena il tragico senza mai rinunciare all’umorismo nero. Ogni personaggio sembra sul punto di esplodere, o di dissolversi, e il lettore non può che restare intrappolato in questo labirinto narrativo dove ogni scelta è insieme confessione e bugia.

“Rifiuto” è un romanzo necessario, anche quando scomodo. Una lettura che provoca, sfida, mette a disagio, ma che offre una lente potente per osservare ciò che siamo diventati, o che ci stiamo rassegnando a essere.

Tony Tulathimutte, nato nel 1983 da una famiglia di origini thai, è anche autore di saggi e collaborazioni per testate come The Atlantic e The New York Times. Con “Rifiuto” (in originale Private Citizens) ha vinto il Whiting Award ed è stato definito “l’erede satirico di David Foster Wallace”.

Prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato come user experience designer nella Silicon Valley, esperienza che ha profondamente influenzato la sua visione del mondo digitale.

“Brian” di Jeremy Cooper

Una storia delicata e potentissima sul potere trasformativo della cinefilia. C’è una bellezza fragile, silenziosa e profondamente umana nelle pagine di Brian, romanzo firmato da Jeremy Cooper e portato in Italia da Blu Atlantide.

Una bellezza che non urla, ma che si insinua piano, come una luce tenue nel crepuscolo. Brian è un libro che sembra arrivare in punta di piedi, eppure resta nel cuore come le cose vere, quelle che si fanno amare senza chiedere troppo.

Il protagonista è Brian, un uomo solitario e abitudinario, impiegato in un ufficio statale, che passa le giornate in una Londra grigia e silenziosa, scandita da gesti sempre uguali.

La sua vita scorre tra un panino nella pausa pranzo, un tè con biscotti la sera, e una televisione accesa come unico interlocutore. Finché, a quarant’anni, qualcosa cambia.

O meglio: qualcosa finalmente inizia. È il cinema, e più precisamente il British Film Institute, a segnare una svolta, inattesa quanto salvifica. La scoperta del piacere di guardare film in sala, il confronto con altri appassionati, l’incontro tenero e un po’ goffo con Jack, amico e forse qualcosa di più, aprono per Brian uno spiraglio.

Non una rivoluzione fragorosa, ma una lenta e dolcissima apertura all’altro, al mondo, a sé stesso. Cooper tratteggia il ritratto di un uomo gentile con una grazia fuori dal tempo.

La sua scrittura è essenziale, empatica, mai giudicante. Brian non è solo la storia di un personaggio marginale, ma anche una riflessione sulla potenza salvifica dell’arte, in questo caso, del cinema, come luogo di incontro, identità e trasformazione.

Non c’è morale, non c’è redenzione: solo l’accettazione profonda di una quotidianità che diventa finalmente significativa. Il romanzo si muove su un registro emozionale basso e controllato, e proprio per questo riesce a toccare corde profonde.

Cooper non ha bisogno di costruire grandi colpi di scena: la vera svolta sta nel guardare il mondo con occhi nuovi. Come Brian, anche il lettore è chiamato a rallentare, osservare, ascoltare.

E forse, anche a cambiare. “Brian” è un libro che si legge tutto d’un fiato e al tempo stesso va assaporato lentamente. Perfetto per chi ama le storie introspettive, per chi trova conforto nei piccoli gesti e nei grandi silenzi.

Ma soprattutto per chi crede ancora nel potere delle passioni, delle amicizie inattese e dell’arte come spazio possibile di rinascita. Jeremy Cooper. Scrittore, curatore e critico d’arte, ha collaborato per anni con la BBC, oltre a pubblicare saggi e romanzi che spesso esplorano il rapporto tra arte e identità.

“Brian”, finalista del Goldsmiths Prize 202, è stato definito da Olivia Laing “il più bel romanzo del decennio” e da Irvine Welsh “un libro profondo, al quale torno di continuo”.

“La conquista dell’infelicità” di Raffaele Alberto Ventura

Il nuovo saggio di Ventura, pubblicato da Einaudi nella collana Maverick, è più di un’analisi sociale: è un atto di riconoscimento verso quella condizione che oggi può dirsi quasi universale.

Il libro parte da un paradosso: la promessa della modernità non si è compiuta. Non c’è più un mondo che “premia” i migliori, non esistono più scale ascendenti chiare e condivise, e la felicità appare come un’illusione che vela una condizione assai più radicata: l’infelicità strutturale.

Ventura riprende e amplia il suo precedente percorso, iniziato con Teoria della classe disagiata, e spinge il ragionamento oltre: se l’«ascensore sociale», quel paradigma che prometteva mobilità e riscatto, è fallito, dobbiamo cominciare a concepire l’infelicità come un orizzonte comune.

Egli sostiene che nella società contemporanea un decimo della popolazione mondiale consuma nove decimi delle risorse, un dato che diventa simbolico: quel decimo siamo noi.

E se la tensione al benessere radicale non trova corrispondenza nei fatti, rimane una frattura. Una delle forze del saggio sta nella sua genealogia culturale: Ventura non si limita a fenomenologia sociale ma propone radici filosofiche, letterarie e cinematografiche del disagio. Da Amleto a Fantozzi, da Nietzsche ai film di critica sociale, il libro traccia come la cultura abbia da sempre esplorato il contrasto tra promessa e limite umano.

E lo fa con tono ragionato, non polemico. La modernità, afferma Ventura, ha caricato l’individuo di responsabilità esigenti, funzioni da hacker dell’esistenza, da imprenditore di sé, in un sistema che però non ha le risorse per assorbire quegli investimenti.

Così la promessa della felicità diventa un’ombra che pesa, un obbligo a eccellere in un contesto che premia poco o nulla. Un tema centrale è l’ossessione per il riconoscimento, trasformato in “capitale sociale” in un’era in cui il capitale culturale è inflazionato.

Ventura analizza come l’impulso al “distinguersi” sia diventato quasi la norma: chi non emerge rischia l’anonimato. E quando l’algoritmo del mercato premia l’apparenza, l’identità autentica diventa un residuo scomodo.

Questa dinamica contribuisce a una forma di infelicità diffusa: chi è costretto ad adattarsi a modelli di eccellenza che non gli appartengono, finisce per vivere in tensione perpetua.

È qui che il concetto di “classe disagiata” si amplia: non più solo borghesia sovrastrutturata, ma un’intera fascia sociale invischiata tra aspirazioni e limiti strutturali.

Ventura non chiude con un’utopia consolatrice, ma con l’invito a una forma di saggezza: accettare l’infelicità come parte della condizione umana, senza rinnegarla. «Conquistare l’infelicità» diventa paradossalmente un gesto d’onestà, un modo per disattivare la dialettica auto-esclusiva del successo a ogni costo.

È un gesto politico: riconoscere i propri limiti, restare parte, e non rincorrere illusioni individuali. Ma quali sono i punti di forza di questi libri? La capacità di collegare fenomenologia sociale e cultura alta con linguaggio accessibile, la radicalità dell’ipotesi: non siamo difettosi, siamo inseriti in un sistema che non regge le promesse, l’equilibrio fra denuncia e introspezione: non un pamphlet, ma un libro che invita anche al dialogo con se stessi.

“Dioniso” di Cristoforo Gorno

La reinvenzione letteraria di un dio che parla al nostro tempo. Nella stagione in cui le ombre si allungano e il tempo si fa più interiore, Dioniso. Il dio dei misteri di Cristoforo Gorno, edito da Giunti, arriva come un invito a varcare la soglia.

Non quella di un tempio, ma quella più sottile della mente e del mito. Gorno, storico e autore già noto per il suo lavoro divulgativo e narrativo, firma un’opera che non si limita a raccontare “Dioniso”: lo interroga, lo rende inquietante, umano, sorprendentemente contemporaneo.

Chi è davvero Dioniso? Il dio del vino, dell’ebbrezza, dell’eccesso? Oppure una divinità fragile, contraddittoria, sempre in cerca di conferma? In questo racconto, breve, denso e visivamente arricchito dalle illustrazioni di Enrico Albisetti, Gorno ci restituisce una figura lontana dai cliché: Dioniso è un dio che si nasconde, che non vuole essere tale, che viene perseguitato per la sua diversità e accolto, infine, solo da chi è disposto a smarrirsi.

Figlio di Zeus e della mortale Semele, Dioniso porta dentro di sé la ferita originaria del rifiuto e della perdita. Costretto a fuggire, a reinventarsi, a mascherarsi. È il dio dei travestimenti, delle verità dette sottovoce, della follia come via per il sacro.

Una figura liminare, che abita la soglia tra umano e divino, tra razionale e irrazionale, tra libertà e condanna. La scelta di raccontare Dioniso attraverso una forma narrativa ibrida, tra mito, introspezione e romanzo breve, è uno dei punti di forza del libro.

Gorno non ricostruisce semplicemente la vicenda mitologica: la reinventa, la interroga, la mette in tensione. E lo fa con una scrittura limpida, evocativa, ma mai retorica. La narrazione procede per immagini e suggestioni: il dubbio sull’identità, la ricerca di un posto nel mondo, la marginalità come destino.

Tutti elementi che rendono Dioniso una figura speculare a chi, oggi, si sente fuori norma, inascoltato, escluso. Il suo viaggio diventa anche il nostro.

L’autunno è la stagione perfetta per immergersi in un libro come questo. Non solo per l’atmosfera misteriosa e sospesa, ma perché Dioniso, più di ogni altro dio, incarna il tema della trasformazione.

Il suo è un percorso di morte simbolica e rinascita, di accettazione e smarrimento. In un tempo in cui molti si interrogano su cosa significhi davvero essere sé stessi, Dioniso.

Il dio dei misteri parla con una voce antica ma profondamente attuale. Cristoforo Gorno non ci offre un saggio, né una semplice riscrittura mitologica.

Il suo Dioniso è una figura narrativa complessa, capace di evocare inquietudini moderne: l’identità come maschera, la diversità come condanna e possibilità, la follia come accesso a una verità che sfugge al controllo.

Un libro breve, certo, ma che riesce a restare nella mente anche dopo l’ultima pagina. Un affresco lirico e potente, che si legge in una sera ma si sedimenta per giorni. Per chi ama la mitologia, ma anche per chi cerca una voce letteraria diversa, capace di raccontare il sacro come inquietudine, e la diversità come mistero.

“Ersilia e le altre” di Lucia Tancredi

Nel cuore di una Milano affamata di futuro e dilaniata dalla povertà, Lucia Tancredi accende una luce narrativa intensa e necessaria con “Ersilia e le altre”.

Il romanzo, che è anche una biografia letteraria, un affresco storico e un atto d’amore politicoo, restituisce voce, corpo e memoria a Ersilia Majno, una delle figure fondanti del femminismo italiano, fondatrice dell’Unione Femminile Nazionale e dell’Asilo Mariuccia. La storia inizia sotto una tempesta solare, la più potente mai registrata, che nel 1859 squarcia il cielo proprio nel giorno in cui nasce Ersilia.

È un segno: la figlia dell’incandescenza, cresciuta tra miseria e ombre, saprà trasformare il dolore in lotta, la cura in politica, l’amore materno in gesto rivoluzionario.

Con uno stile elegante, poetico e insieme storico-documentario, Lucia Tancredi costruisce un romanzo corale, fatto di voci femminili che si intrecciano come fili di uno stesso tessuto: Ersilia non è sola, cammina accanto a donne straordinarie come Laura Solera Mantegazza, Alessandrina Ravizza, Anna Kuliscioff, Maria Montessori, Sibilla Aleramo, Ada Negri.

Donne che hanno fatto la storia dell’emancipazione in Italia, spesso dimenticate o marginalizzate nei manuali scolastici, ma qui rinate in tutta la loro umanità, forza e visione.

Milano diventa personaggio e teatro: una città che corre verso la modernità, dove le piscinine, le bambine povere, spesso abbandonate, vivono in strada, lavorano come apprendiste sarte, crescono senza protezione. È lì che Ersilia decide di agire. E lo fa con determinazione e tenerezza: fonda scuole, rifugi, asili gratuiti.

L’Asilo Mariuccia diventa simbolo di un’Italia che può accogliere, educare e restituire dignità. Il romanzo non è mai retorico, né didascalico. È un ritratto emotivo e politico che racconta la maternità non come destino, ma come scelta radicale. Educare, proteggere, dare voce a chi non ce l’ha: questo è il femminismo secondo Ersilia.

E secondo Tancredi. Ogni bambina è una promessa, ogni donna una compagna di lotta, ogni errore un passo necessario. “Meglio sbagliare facendo, sembra dire Ersilia, che non fare mai”.

Ersilia e le altre è un libro che va letto, potente e pieno di luce. Riporta alla ribalta una storia collettiva di coraggio e cura, ricostruita con finezza letteraria e rigore storico. È una lettura perfetta per chi cerca figure femminili ispiratrici, per chi ama la narrativa biografica, ma soprattutto per chi crede che la letteratura possa risarcire il silenzio della Storia.

Con questo romanzo, Tancredi firma un’ode alla sorellanza, una dichiarazione d’intenti e un’eredità da raccogliere: perché, come diceva Ersilia, “o tutte o nessuna”.

“Il concorso” di Sara Mesa

In autunno, quando la vita sembra ritirarsi verso l’essenziale e tutto si fa più silenzioso, arriva “Il concorso” di Sara Mesa (La Nuova Frontiera) a disturbare con eleganza il nostro bisogno di stabilità. Ma è proprio la stabilità, ci suggerisce questo romanzo lucido e inquieto, a poter diventare un incubo: soprattutto quando si cerca dentro i meccanismi kafkiani del lavoro pubblico, dove l’identità evapora, il tempo si dilata e la libertà sembra un’eco lontana.

La protagonista, Sara, si trova nel cuore di questa inquietudine. Ha un impiego temporaneo in un ufficio amministrativo e si prepara a un concorso pubblico, simbolo per eccellenza di una sicurezza mitica e tutta da guadagnare. Ma fin dai primi giorni, qualcosa non torna: mansioni indecifrabili, regolamenti assurdi, gerarchie invisibili ma oppressive.

Nessuno parla chiaro, tutti sembrano rassegnati. La macchina burocratica non si comprende: si subisce. Sara Mesa costruisce un’atmosfera straniante e ambigua con pochi tratti, affidandosi a una scrittura sobria, tagliente, dove ogni parola pesa e ogni silenzio grida.

Il disagio della protagonista cresce in sordina, senza mai esplodere, e proprio per questo risulta così reale: si insinua tra le pause, i respiri trattenuti, le email senza senso, i passaggi di consegne criptici, gli orari lunghi e vuoti.

C’è qualcosa di The Office in versione distopica, qualcosa di Kafka ma anche di Natalia Ginzburg nei suoi ritratti impietosi della vita ordinaria. Ma soprattutto c’è la voce inconfondibile di Sara Mesa, che con maestria disegna un mondo dove adattarsi sembra l’unica opzione, anche quando questa scelta costa l’anima.

Eppure, mentre il sistema la plasma, Sara, la protagonista, cerca piccoli spiragli di resistenza. La poesia, il disegno, l’osservazione minuziosa della realtà diventano strumenti per restare viva, per non dissolversi nel grigiore. Fino a un gesto finale, inatteso e liberatorio, che sposta l’equilibrio e interroga lettrici e lettori: quanto vale la nostra tranquillità, se il prezzo è la nostra autenticità? “Il concorso” è il romanzo perfetto per chi in autunno sente il bisogno di rimettere in discussione tutto.

È un libro per chi si è chiesto almeno una volta se fosse giusto continuare a “resistere” in un lavoro che toglie più di quanto dia. Per chi ha temuto di spegnersi poco a poco, nella routine, nell’assurdo, nel non-senso.

Ma anche per chi cerca nella scrittura una forma di verità, uno specchio nitido e spietato, ma anche profondamente umano. Ancora una volta, l’autrice spagnola si conferma come una delle voci più interessanti della letteratura contemporanea.

Dopo “Un amore” e “La famiglia” e, anche in questo nuovo romanzo affronta la tensione tra norma e desiderio, regole e libertà, rassegnazione e ribellione.

Ma lo fa in uno scenario familiare, quello del lavoro pubblico, della macchina amministrativa, dell’impiego visto come rifugio o condanna. Ne esce un romanzo ipnotico, tagliente, che scava nel quotidiano e ne mostra le crepe con una lucidità disarmante.

“La carne e la memoria” di Agostino Loriga

Un esorcismo, una famiglia sfilacciata, e il tentativo disperato di lasciare un segno: il romanzo vibrante e sincero di un padre ai margini.

Cosa resta di noi, quando tutto sembra perduto? Forse un gesto, forse un fallimento, forse una memoria. O forse, come suggerisce il titolo di questo romanzo sorprendente, resta la carne: quella che soffre, sbaglia, ama, fallisce, ma non smette mai di chiedere un posto nel mondo.

La carne e la memoria di Agostino Lorica (Giunti) è un romanzo che vibra come una storia orale, si muove tra il grottesco e il malinconico, tra la mitologia familiare e la cronaca sociale. Ed è, soprattutto, una potente elegia della paternità mancata, ma mai del tutto rinunciata.

Ettore Delunas è uno di quei personaggi che si ama e si detesta allo stesso tempo. Nato da un esorcismo, sì, proprio così, è un uomo che attraversa la vita con goffaggine e furia, tra fallimenti professionali, amori disfatti, figli delusi.

Ma dentro di lui arde una scintilla di umanità così ruvida e vera da renderlo memorabile: Ettore non si arrende. Vuole costruire un residence, riscattare il suo nome, dimostrare a sé e agli altri che non è stato solo un uomo ridicolo.

È ossessionato dal passato, soprattutto dalla morte dell’amico Emilio, spirito libero travolto dall’eroina, ma vive con la testa in un futuro che non arriva mai. E quando anche il figlio Federico scivola in un mondo di traffici e tossicodipendenza, Ettore, goffo Don Chisciotte sardo, si lancia in un viaggio disperato e tenerissimo verso Genova, pur di salvarlo.

Il romanzo si muove tra realtà e immaginazione, in un continuo oscillare che ricorda la grande narrativa sudamericana, ma con radici profondamente italiane.

Il paese immaginario di Siarenas, con il suo vento stregato, shiarenash, shiarenash è un luogo che sembra uscito da una leggenda, eppure pulsante di verità. In questa Sardegna incantata e concreta si incrociano storie di droga, boom turistico, famiglie a pezzi, amori fragili. Una terra dove la miseria ha il colore del sole e l’orgoglio si scontra con la vergogna.

Lorica scrive con una lingua viva, piena di ritmo, che passa dal lirico al crudo, dalla risata alla commozione, senza mai perdere tensione. Il tono è partecipe, spesso ironico, ma mai cinico. Non c’è giudizio su Ettore, né sulla sua fragilità, né sulle sue ossessioni.

C’è comprensione. E c’è la voglia di raccontare che anche chi ha fallito può lasciare un segno.

“La carne e la memoria” è una lettura che scuote. È un romanzo familiare, ma anche esistenziale. Parla di paternità, amicizia, perdono, ma anche di marginalità, dipendenza, e del bisogno disperato di sentirsi visti, riconosciuti, anche solo per un attimo.

È un libro che ci interroga sul valore delle nostre scelte e sull’eredità, non solo materiale, che lasciamo ai nostri figli. In fondo, Ettore non è solo un padre imperfetto: è un uomo che cerca, tra le rovine della propria vita, un modo per dire ai suoi figli “Io c’ero.

Anche se male, anche se in ritardo. Ma c’ero.” E questa dichiarazione, struggente e umanissima, basta per renderlo indimenticabile.

“La ragazza con la gonna in fiamme” si Aimee Bender

Trenta racconti brucianti che reinventano il reale. Tra fiaba, surrealismo ed emozione pura C’è una donna che mangia i capelli di chi ama. Una ragazza che si trasforma in un armadio.

Un bambino che perde la volontà. E poi madri, padri, amanti, traditori e creature impossibili, ritratti da un occhio tanto poetico quanto inquieto. “In La ragazza con la gonna in fiamme”, Aimee Bender costruisce un intero universo in frantumi, e lo fa con trenta racconti che sono lampi di sogno e angoscia, fiabe moderne che ci parlano in modo viscerale del desiderio, della solitudine, della trasformazione.

Pubblicata per la prima volta nel 1998, questa raccolta, ora riproposta in Italia da minimum fax, è il sorprendente esordio di un’autrice che avrebbe conquistato lettori e critica con romanzi come “L’inconfondibile tristezza della torta al limone” e “Un segno invisibile e mio”.

Ma è già qui, tra queste pagine brevi, appuntite, talvolta sconcertanti, che si riconosce la cifra assoluta del suo stile: surreale ma toccante, spiazzante ma intimo, sempre emozionalmente radicato.

Aimee Bender non racconta il mondo com’è. Racconta ciò che si nasconde sotto la superficie delle cose: l’inconscio, la tensione emotiva, le ferite che non hanno nome. Ogni racconto è una lente deformante, un microcosmo fantastico in cui si innestano le nostre paure più semplici e le nostre speranze più infantili.

La bellezza di questi testi sta proprio nella loro ambiguità: sembrano fiabe, ma disturbano. Sembrano minimalisti, ma risuonano come incantesimi. Il linguaggio è affilato, musicale, lieve come un sussurro e tagliente come un vetro scheggiato. Le situazioni che mette in scena ricordano il realismo magico di Calvino, il nonsense lirico di Karen Russell, l’inquietudine del primo Haruki Murakami.

Ma Aimee Bender ha una voce tutta sua, che prende l’infanzia, l’identità di genere, l’amore, il corpo e li rimescola in forme nuove, visionarie, sempre emotivamente dense. Rileggere oggi “La ragazza con la gonna in fiamme” è come aprire una porta su un giardino notturno: ci si muove a tentoni, ma ogni racconto illumina qualcosa.

Una malinconia che non sapevamo di provare, un desiderio che avevamo dimenticato. E soprattutto, una consapevolezza: l’assurdo non è lontano dalla realtà, ma ne è solo la parte invisibile.

In tempi in cui il reale sembra già surreale, questo libro ci insegna a riconoscere la forza poetica dell’imperfezione, del dolore, della mutazione. Bender ci offre storie che non rassicurano, ma rivelano. Che non spiegano, ma accendono.

“Le voci intorno a me” di Nathalie Chandler

Un thriller psicologico claustrofobico, emotivo e tagliente come un bisturi. Cosa succede quando la coscienza sopravvive al corpo? Quando senti tutto, ma nessuno sa che sei ancora viva? Nathalie Chandler, con “Le voci intorno a me”, ci trascina in uno degli incubi più terribili e inquietanti della letteratura contemporanea: lo stato vegetativo permanente vissuto da dentro, da una mente che ascolta, ricorda, prova amore e terrore ma è prigioniera di un corpo immobile.

La protagonista, la psichiatra criminale Tamsin Shaw, è in coma da tre anni dopo un misterioso incidente stradale. Tutti pensano che non ci sia più nulla da fare. Ma Tamsin sente. Ogni parola sussurrata da suo marito, ogni visita dell’amica più intima, i colloqui con l’infermiera, i rumori della clinica, le voci dei medici che discutono del suo destino.

E poi c’è Elise, la bambina che portava in grembo la notte dell’incidente, la figlia che non ha mai potuto vedere, e che ora cresce in un mondo che Tamsin può solo immaginare.

Chandler riesce a tenere insieme due anime del romanzo: quella psicologica e quella thriller. Da una parte c’è la tensione emotiva fortissima di una madre che lotta per ritrovare il controllo del proprio corpo e della propria memoria; dall’altra c’è un mistero che si fa sempre più fitto, fatto di mezze verità, bugie familiari e un segreto che qualcuno vuole seppellire per sempre.

Il lettore è invitato a sentire la stessa impotenza della protagonista, a vivere con lei ogni visita, ogni parola detta nella stanza come se fosse una lama o una carezza. La scrittura è immersiva, intima, ritmata, costruita con un punto di vista così serrato da generare un senso di claustrofobia crescente, ma anche una profonda empatia.

Ma “Le voci intorno a me” non è solo un thriller: è anche una riflessione potente sulla memoria e sull’identità. Il confine tra ciò che siamo e ciò che ricordiamo si fa sempre più sottile. Tamsin non è solo una donna in coma: è un simbolo della nostra lotta per non cedere all’oblio, per rimanere presenti, vivi, necessari.

E il fatto che sia proprio una psichiatra criminale ad affrontare questo viaggio dà al romanzo una complessità etica e psicologica ancora più profonda.

Chandler ci porta a domandarci: cosa faremmo noi, in quella situazione? Chi parlerà per noi, quando non potremo farlo? E soprattutto, cosa accadrebbe se la verità che tutti vogliono dimenticare vivesse ancora dentro di noi?

“Um” di Helen Philips

Disconnettersi per sopravvivere: una distopia che ci riguarda da vicino. Cosa resta dell’umano quando a governare è l’efficienza? Quando la connessione digitale prevale sull’empatia e il corpo stesso diventa moneta di scambio?

Helen Phillips, autrice americana già nota per le sue narrazioni visionarie, torna con “Um” (edito in Italia da Nottetempo), un romanzo disturbante e necessario che racconta una maternità fragile e potentissima immersa in un mondo automatizzato, in cui anche la pelle può essere prestata, alterata, ceduta per soldi.

La protagonista, May, accetta un intervento sperimentale che ne modificherà il volto. Un semplice ago, freddo, tecnologico, quasi indifferente, si avvicina alla sua guancia, mentre un “um”, un’intelligenza artificiale antropomorfa, esegue l’operazione. È un gesto di sopravvivenza, forse di rassegnazione.

May ha perso il lavoro, suo marito si arrangia come può, i figli sono assorbiti da dispositivi e algoritmi. I soldi, in una società al collasso, valgono più della paura.

May decide di portare la famiglia in una breve vacanza in un “Giardino Botanico” nel cuore della città: una bolla artificiale di natura ricreata, di verde sintetico venduto come rimedio all’alienazione urbana e tecnologica. Vuole solo riconnettersi. Disconnettere i dispositivi, staccare tutto, respirare aria (forse) vera.

Ma il sogno della natura come rifugio si sgretola rapidamente. In un mondo dove tutto è controllato e riprogrammabile, anche il rifugio è una simulazione.

Il Giardino si rivelerà un luogo pericoloso, inquietante, dove il passato si sgretola e il presente implode. “Um” non è solo un romanzo distopico, ma un’analisi toccante della vulnerabilità femminile in un mondo in rovina.

La maternità di May non è idealizzata: è fatta di ansia, resistenza, tentativi goffi di protezione.

Il romanzo esplora il concetto di sacrificio con una lente cruda ma compassionevole, mostrando cosa significhi cercare di essere umani in un sistema che premia il post-umano. May non è un’eroina tradizionale: è fragile, piena di rimorsi, ma determinata a non perdere sé stessa.

O quel che ne resta. Il titolo del libro, “Um”, è volutamente ambiguo. Indica i robot intelligenti, certo, ma anche l’umano che si sta perdendo o trasformando.

È il balbettio della specie davanti all’abisso. È la soglia tra ciò che siamo e ciò che stiamo diventando. È il residuo fonetico dell’umano nel linguaggio meccanico del futuro. Con una scrittura essenziale e insieme poetica, Helen Phillips costruisce un affresco dolente e attualissimo, in cui la distopia non è una minaccia lontana, ma una lente puntata sul nostro presente.

“Pop Culture. Da Disney a Squid game” di Vanni Codeluppi

Cosa accomuna Barbie e Squid Game, Marilyn Monroe e Taylor Swift, i supereroi Marvel e il Grande Fratello? A un primo sguardo, forse poco. Ma Vanni Codeluppi, tra i massimi studiosi italiani di media e immaginario, ci invita a guardare oltre l’apparenza, dimostrando come tutti questi elementi, apparentemente eterogenei, siano parte integrante di un’unica grande narrazione: quella della Pop Culture.

Nel suo libro “Pop Culture. Da Disney a Squid Game”, edito da Carocci, Codeluppi costruisce un saggio lucido e accessibile, che è al tempo stesso una riflessione teorica e un atlante visivo del nostro immaginario collettivo.

A partire da una selezione di figure iconiche e fenomeni globali, l’autore mostra come la cultura pop abbia soppiantato molte forme tradizionali di cultura, divenendo oggi la principale chiave di lettura del mondo contemporaneo.

La Pop Culture, spiega Codeluppi, nasce come cultura del consumo, pensata per intrattenere e vendere.

Ma nel corso del tempo ha assunto un ruolo sempre più profondo e pervasivo: plasma desideri, modella identità, influenza comportamenti.

Il libro analizza questa trasformazione, concentrandosi su dieci casi emblematici: da Walt Disney, genio dell’immaginario infantile che ha creato un universo morale e commerciale potentissimo, fino al successo globale e spietato di Squid Game, che racconta l’alienazione economica mascherandola da intrattenimento.

Ogni capitolo è dedicato a un personaggio o fenomeno, e ne svela i meccanismi di costruzione simbolica. Marilyn Monroe, ad esempio, viene letta come una figura tragica e ambigua, che ha incarnato i desideri e le contraddizioni del suo tempo.

Lady Gaga e Taylor Swift sono analizzate come performer postmoderne, capaci di ridefinire i confini tra pubblico e privato. I supereroi Marvel diventano metafore del potere, dell’etica americana e della spettacolarizzazione della morale.

Non si tratta solo di entertainment: la cultura pop si insinua nelle pieghe del quotidiano, agisce come pedagogia invisibile e, come dimostrano fenomeni come Grande Fratello o le estensioni narrative di Blade Runner, diventa il laboratorio dove si sperimentano nuovi linguaggi, nuove identità, nuovi conflitti.

Codeluppi non si limita a descrivere: educa il lettore a guardare in profondità. Insegna che dietro ogni trend virale c’è una struttura narrativa, un bisogno sociale, un discorso implicito sul potere, sul genere, sull’economia, sul corpo.

Il suo approccio, chiaro ma raffinato, unisce strumenti della semiotica, della sociologia dei consumi e della comunicazione di massa, rendendo il saggio uno strumento utile tanto per studiosi quanto per appassionati.

“Friedrich Nietzsche” di Ernst beher e Aldo venturelli

Friedrich Nietzsche è ovunque, eppure quasi mai nella sua forma autentica. A volte ridotto a slogan da maglietta: “Dio è morto”, altre a profeta oscuro di una modernità perduta, il filosofo tedesco continua ad abitare le coscienze contemporanee come un’eco ingombrante, spesso travisata.

Ecco perché la nuova edizione aggiornata del saggio “Friedrich Nietzsche” firmato da Ernst Behler e Aldo Venturelli (Salerno Editrice) è un’occasione preziosa: non solo per rileggere Nietzsche, ma per disimpararlo dai cliché.

Frutto di un lavoro filologico e biografico rigoroso, il libro non si accontenta di fornire un’introduzione didascalica. Al contrario, mette in discussione la mitologia che nel tempo si è costruita attorno alla figura del filosofo, mostrando come molte delle sue idee, il superuomo, la volontà di potenza, il nichilismo, siano state spesso semplificate, deformate, se non addirittura strumentalizzate.

Behler e Venturelli compiono una vera operazione di “disincanto filosofico”. A partire dagli scritti giovanili fino agli aforismi della maturità, i due studiosi ripercorrono la parabola intellettuale nietzschiana con competenza e misura, senza indulgere né all’agiografia né alla demonizzazione.

Ne emerge un ritratto umano e intellettuale stratificato: l’ex filologo classico divenuto critico implacabile della cultura occidentale, l’uomo solo alle prese con una salute precaria, i conflitti con Wagner, le tensioni con la sorella Elisabeth, la fragilità che si cela dietro la maschera della forza.

Un punto di forza del volume è la capacità di spiegare, con chiarezza espositiva, anche i concetti più controversi: l’eterno ritorno, il dionisiaco, la trasvalutazione dei valori.

Il lettore non si trova mai spaesato: ogni passaggio filosofico è ancorato a un contesto storico, a una lettura critica attenta, a un confronto con le fonti originali.

Questa accuratezza filologica è ciò che rende il libro non solo un ottimo punto d’ingresso per chi si avvicina per la prima volta a Nietzsche, ma anche una lettura utile e stimolante per chi lo conosce già.

Nel nostro tempo confuso e polarizzato, in cui il pensiero critico rischia di essere divorato dalle semplificazioni mediatiche, tornare a Nietzsche significa riscoprire la potenza della filosofia come esercizio di verità e di resistenza.

Behler e Venturelli ci restituiscono un Nietzsche spogliato dalle caricature, ma più vivo che mai: provocatorio, lucido, tragico e ironico, sempre all’altezza delle domande fondamentali dell’esistenza

“Richard Wagner. L’anello del Nibelungo. Il dramma, la musica, le idee” di Luca Zoppelli

È raro trovare un libro capace di condensare, in un’unica struttura drammatica, musicale e filosofica, l’intero spirito di un’epoca. L’Anello del Nibelungo, tetralogia monumentale di Richard Wagner, è una di queste rarità.

Ed è proprio a questo vertice della cultura europea che Luca Zoppelli dedica il suo studio “Richard Wagner. L’anello del Nibelungo”. Il dramma, la musica, le idee, edito da Carocci: un saggio denso e illuminante, che fa dialogare teatro, musica e pensiero in un racconto accessibile anche a chi non è musicologo di professione, ma vuole capire il cuore pulsante di quest’opera totalizzante.

Zoppelli non si limita a una guida all’ascolto o a un’analisi delle partiture. Piuttosto, intreccia l’anatomia dell’opera con quella del mondo che la ha generata: l’Ottocento europeo attraversato da rivoluzioni, repressioni, utopie politiche, pensiero romantico e disincanto.

L’Anello diventa così una “parabola esistenziale e politica”, un grande specchio mitologico in cui Wagner riflette le tensioni tra uomo e natura, amore e potere, mito e storia. Un’opera in cui gli dei tramontano, gli uomini si corrompono e la salvezza, forse, si intravede solo nella distruzione.

Zoppelli analizza i quattro drammi: L’oro del Reno, La Valchiria, Sigfrido, Il crepuscolo degli dei, come tappe di un’odissea morale e culturale. Ne decifra le architetture musicali, i Leitmotiv, le scelte registiche e drammaturgiche, ma sempre alla luce di una domanda centrale: che cosa ci racconta L’Anello del Nibelungo sull’essere umano e sul potere? In questo senso, il libro è molto più di una monografia su Wagner: è uno studio sul rapporto tra arte e politica, bellezza e violenza, eros e rivoluzione.

Un valore aggiunto è l’attenzione alle più recenti acquisizioni critiche e filologiche, che permettono di rileggere Wagner al di là delle ideologizzazioni del Novecento, senza semplificazioni né condanne pregiudiziali.

L’autore restituisce un Wagner complesso, certo controverso, ma capace di parlare ancora a ogni generazione con urgenza rinnovata. Per chi ama la musica, il teatro, la filosofia.

Per chi ha sempre pensato che Wagner fosse “troppo” e vuole finalmente capirne la portata senza esserne sopraffatto. Ma anche per chi studia l’Ottocento europeo, e cerca un testo capace di connettere estetica e politica, mito e rivoluzione, arte e critica sociale.

L’anello del Nibelungo non è solo un’opera d’arte: è un campo di battaglia culturale. Zoppelli ci guida in questo campo con rigore, passione e intelligenza.

“Boccaccio guida al Decameron” di Elisabetta Menetti

Il diamante dalle cento facce: riscoprire il capolavoro che ha rivoluzionato la narrazione. Il Decameron di Giovanni Boccaccio è una delle opere fondative della letteratura europea, un libro che ha fatto della narrazione un atto di resistenza alla morte, di celebrazione della vita, di esplorazione dell’umano.

Ma come orientarsi tra le cento novelle, le cornici, le metamorfosi di tono, le strategie retoriche e i sottotesti filosofici? A colmare questa distanza arriva Elisabetta Menetti con il suo “Boccaccio. Guida al Decameron”, un saggio critico che è anche una dichiarazione d’amore per l’arte del racconto e per la modernità senza tempo dell’autore fiorentino.

Menetti accompagna il lettore non con tono accademico, ma con voce viva, autorevole e coinvolta, costruendo una mappa per addentrarsi nel “diamante dalle cento facce”, dove ogni novella rifrange un volto dell’umanità: tragico, comico, sensuale, folle, sacro e profano.

Una guida che, più che semplificare, riattiva la lettura del Decameron come gesto poetico e politico, che pone al centro la forza vitale del desiderio, della giovinezza e soprattutto del femminile.

Il contesto del Decameron è noto: dieci giovani, fuggiti dalla Firenze devastata dalla peste, si rifugiano in una villa nei colli fiesolani per raccontarsi storie e tenere a bada la morte.

Ma Menetti ci ricorda che questa struttura è solo l’apparato esterno di un’opera che vuole ricostruire simbolicamente un mondo possibile. Non è fuga, ma resistenza creativa.

Ecco perché Boccaccio è “genio della narrazione e lucido intellettuale ispiratore di un disegno culturale rivoluzionario”: in un’epoca di crollo, immagina un ordine nuovo basato su eros, intelligenza, umorismo e giustizia.

La studiosa si sofferma su alcune novelle chiave, quelle “fantastiche e meravigliose”, come lei le definisce, in cui l’immaginazione sfida i limiti del reale: viaggi avventurosi, fughe d’amore, beffe geniali, resurrezioni simboliche.

Ogni racconto viene inserito in una geografia dell’immaginario medievale che è anche un atlante morale, antropologico, narrativo. Le novelle diventano così lenti per osservare il mondo che era e quello che potrebbe ancora essere.

“Boccaccio. Guida al Decameron” è pensato per studenti, insegnanti, appassionati di letteratura, ma anche per chi si avvicina per la prima volta al Decameron e desidera una bussola che non si limiti a spiegare, ma inviti a guardare oltre.

Menetti, docente e critica raffinata, ci restituisce il Boccaccio che racconta per salvare: un autore attuale, libero, ironico e profondamente umano.

“Il riso della Medusa” di Helene Cixous

Cinquanta anni dopo la sua apparizione originaria nella rivista L’Arc, Le rire de la Méduse (tradotto oggi in italiano come “Il riso della Medusa”) si propone non come un reperto del passato ma come una miccia per accendere il presente.

Cixous non ha scritto soltanto un saggio femminista: ha stabilito una nuova cartografia della parola, del corpo, del desiderio. La proposta editoriale è semplice e potente: consegnare ai lettori italiani, per la prima volta in volume, questo testo che ha spezzato le ossa delle teorie letterarie maschili, liberando un pensiero che parte dal corpo della donna, e dalla sua voce, come terreno di scrittura e di ribellione.

L’edizione, curata con passione da Francesca Maffioli, si pone non come reliquia, ma come fulcro: un punto di partenza per riscrivere la presenza delle donne nei linguaggi della letteratura e della teoria.

In “Il riso della Medusa”, Cixous recupera il mito di Medusa non come mostro da pietrificare, ma come simbolo di visibilità vissuta e rivendicata. Non temere di guardarla: fu proprio chi guardava che veniva pietrificato, ma è guardando che la Medusa rinasce. Questo rovesciamento mitico è anche una provocazione teorica: è attraverso la parola che la donna si estrae dall’effacement (l’“annullamento”) imposto dal linguaggio patriarcale.

La scrittura di Cixous è “sessuata”: parte dal corpo, dal femminile, e diventa parola che si muove, si intreccia, si biforca. Non è un discorso che parla di donne, ma dal corpo delle donne. È una scrittura viva, piena di potenza poetica, che rifiuta l’astrazione per abitare il gesto, il respiro, il femminile incarnato.

Negli anni Settanta, Cixous inserì il suo testo in un orizzonte culturale radicale, dialogando con autrici come Monique Wittig e Luce Irigaray. Ma la sua forza sta nel non restare confinata in una teoria identitaria: “Il riso della Medusa” invita ogni donna, e ogni persona che cerca “parola viva”, a mettersi al testo, a reclamare la voce come spazio di libertà.

Il testo non è un manifesto populista né un dogma teoretico: è un atto poetico, un’esplosione, una memoria che pulsa. In un momento in cui il linguaggio, mediatico, algoritmico, appiattito, sembra catturato, Cixous ci ricorda che la parola può ancora creare mondi. “Il riso della Medusa” resta un testo urgente.

Ci dice che il corpo non può più essere «depositato nelle loro banche della mancanza». Ci sfida a scrivere, a nominare, a dare forma al proprio spazio. A ricordare che la parola femminile è resistenza.

Questa edizione italiana è più che un’occasione: è un dono. Perché leggere Cixous oggi non è tornare al passato, ma reclamare il futuro della scrittura.

“L’atlante dei posti sbagliati” di Dinaw Mengetsu

Un romanzo sul lutto, sulla memoria e sull’identità che sopravvive al disincanto. Mamush è un uomo diviso. Giornalista in crisi, con una famiglia che lo aspetta a Parigi e un passato irrisolto che lo richiama a Washington, Dinaw Mengestu lo disegna con tratti lievi ma inesorabili: è un figlio della diaspora etiope, un padre distratto, un marito incerto, un uomo che si muove tra le fratture della memoria e del dolore.

Tornato negli Stati Uniti per far visita alla madre, Mamush si trova davanti a una perdita improvvisa: Samuel, l’uomo che lo ha cresciuto come un padre, si è tolto la vita. E quella morte diventa una soglia.

Ma “L’atlante dei posti sbagliati” non è un semplice romanzo sul lutto. È un viaggio a ritroso nell’identità e nell’appartenenza, un’indagine intima che attraversa il dolore per riscrivere il presente.

Mengestu, già acclamato dalla critica per la sua capacità di raccontare le cicatrici dell’esilio, costruisce una narrazione stratificata, sospesa tra introspezione psicologica e tensione affettiva, dove ogni luogo è, appunto, un “posto sbagliato” e ogni legame è un filo sottile tra radici spezzate e ricordi possibili.

È dentro un taxi, quel luogo intermedio per eccellenza, né casa né altrove, che Mamush intraprende un viaggio simbolico attraverso l’America e il suo passato. A bordo di quell’auto in corsa, i panorami scorrono come frammenti della coscienza: flashback dell’infanzia, immaginazioni che sfumano nella realtà, ricordi che diventano narrazione.

Come se solo muovendosi, solo cambiando continuamente paesaggio, fosse possibile affrontare la verità che si cela dietro la figura sfuggente di Samuel. Samuel, emigrato come Mamush, è stato uno dei tanti tassisti silenziosi e invisibili che hanno attraversato l’America cercando di sopravvivere.

Il suo suicidio diventa un grido assordante: ciò che la società non ha voluto vedere, esplode. Mamush cerca risposte, ma trova soprattutto domande: chi era davvero Samuel? Cosa cercava? E quanto di lui vive ancora in quel figlio non suo, ma amato in silenzio? Mengestu, con una scrittura lirica e profondamente evocativa, riesce a rendere tangibile lo spaesamento esistenziale.

Il titolo stesso, “L’atlante dei posti sbagliati”, è già dichiarazione d’intenti: non c’è luogo che basti, non c’è patria che accolga pienamente, non c’è identità che sia intera. Eppure, nella frammentazione c’è bellezza.

Nel ricordo, resistenza. Lo stile è fluttuante, ma preciso: le frasi si piegano su se stesse, si dilatano, sembrano avvolgersi in spirali di pensiero. Non c’è mai compiacimento, ma una malinconica sobrietà, un tono partecipe e consapevole. Mamush, nel suo ritorno alle origini, non trova un centro stabile, ma una mappa di affetti, dolori, epifanie.

Un atlante, appunto, ma costruito sugli scarti, sugli errori, sugli spazi bianchi che nessun GPS potrà mai colmare. Con “L’atlante dei posti sbagliati”.

NN Editore continua la sua missione di portare in Italia voci internazionali capaci di parlare al cuore del nostro tempo. Dinaw Mengestu è una di queste.

Il suo romanzo è attraversato da un respiro ampio, cosmopolita, che racconta la condizione di chi vive “fuori posto”, culturalmente, geograficamente, emotivamente, ma non rinuncia a cercare un senso.

Mamush, alla fine, non trova risposte definitive, ma comprende che ogni fine, anche la più tragica, può generare uno spiraglio. È nella volontà di raccontare che si affaccia la salvezza. È nella parola, che tiene insieme memoria e immaginazione, che può nascere un nuovo inizio.

“Mantide” di Cecilia Rita

Il dolore come loop digitale, il desiderio come rivolta. Un romanzo ipnotico sul senso di colpa e la liberazione. Mia è un corpo stanco in una stanza piena di orrori.

Ha ventisette anni, lavora come moderatrice di contenuti e ogni giorno osserva, cataloga e censura il peggio del mondo: video di violenze, suicidi, atrocità che rimbalzano nel buio del web.

È il suo lavoro, ma è anche la sua punizione. Da quando il suo ex compagno, Ruben, è morto in circostanze tragiche, Mia vive sospesa tra antidepressivi, routine alienanti e una cicatrice di colpa che non riesce a smettere di grattare.

Nel suo romanzo d’esordio, Cecilia Rita ci immerge in un presente disturbato, pulsante, dove il trauma si mescola alla memoria, la solitudine diventa specchio e il desiderio assume forme ambigue e liberatorie.

“Mantide” è un’opera letteraria atipica: non solo racconta una storia, ma la dissolve, la frammenta e la ricompone in un mosaico sensoriale e visionario. Il rapporto tra Mia e Ruben è stato una guerra fredda fatta di manipolazioni, parole sussurrate come lame, accuse velate: “Mi consumi come una mantide”, le diceva.

E lei, invece di fuggire, restava. Ma anche adesso che lui è morto, Ruben continua a vivere dentro le sue ossessioni, nei flashback che la colpiscono come i video da cui è circondata ogni giorno. Il corpo femminile, in questo romanzo, è territorio colonizzato: dal dolore, dalla vergogna, dagli sguardi. Eppure Mia, lentamente, a fatica, cerca di riconquistarlo, con la tenerezza degli amici, con il sesso vissuto come esplorazione, con la scrittura.

Il dolore viene raccontato senza retorica, ma con una consapevolezza tagliente. È un dolore contemporaneo, fatto di angoscia digitale, performance emotive e senso di colpa strutturale.

“Mantide” sa parlare una lingua che molte donne riconoscono, anche quando non la pronunciano ad alta voce. Il punto di svolta arriva con il video di Sofia: una ragazza che si getta da un ponte.

La sua somiglianza con Mia è sconvolgente. È in quel momento che la protagonista si risveglia dal torpore farmacologico e decide di cercarla, o meglio di capire chi fosse, come se svelare la storia di Sofia potesse salvarla dalla sua. È così che entrano in scena Lapo, musicista magnetico e ambiguo, e Margot, ballerina ed escort con un cuore che pulsa di una dolcezza inattesa. Sono personaggi che sembrano emergere da un sogno psicotropo, affascinanti e pericolosi, pieni di ombre.

Ma non sono antagonisti: sono specchi, e come specchi rimandano a Mia una versione di sé che ancora non conosce. Il riscatto, alla fine, non arriva con la vendetta o con la catarsi. Arriva con una scelta.

Mia, Miriam e Margot decidono di fuggire, di unirsi, di prendersi cura l’una dell’altra in un gesto che è al tempo stesso anarchico, sensuale e politico. Cecilia Rita racconta questa sorellanza con delicatezza ma senza indulgenza, lontana da ogni stereotipo.

È una sorellanza reale, sporca di rabbia e desiderio, in bilico tra luce e ombra. È un legame che non salva in modo miracoloso, ma che offre uno spiraglio, una via di fuga, un “oltre”.

Il vero protagonista di “Mantide”, però, è lo stile. Cecilia Rita scrive come si sogna: le sue frasi sono corte, folgoranti, talvolta visionarie. Ogni pagina è un frammento che pulsa, una ferita che sanguina poesia.

C’è qualcosa di Shirley Jackson e qualcosa di Sally Rooney, ma filtrato attraverso la lente di una scrittrice che ha già una voce sua, personalissima. I riferimenti all’arte contemporanea, alla cultura pop, alla sensualità più ambigua, contribuiscono a creare un’estetica pienamente contemporanea, capace di catturare un pubblico giovane e smaliziato.

“Mantide” è un libro per chi si è sentito colpevole solo per essere stato fragile, per chi cerca messaggi d’amore tra la condensa della doccia e le frasi dei biscotti della fortuna. È un romanzo crudo ma dolce, oscuro ma pieno di desiderio di rinascita. È una lettera d’amore alla possibilità di riscrivere se stessa, anche quando tutto sembra già deciso.

“Wilde come se” di Roberto Ippolito

Quando la verità è più tragica della finzione. Oscar Wilde, Charles Wooldridge e la violenza della giustizia vittoriana. Ci sono storie che si intrecciano per caso, eppure restano impresse nella carne della Storia.

Una è celebre, fatta di processi, scandali e poesia. L’altra è dimenticata, ma feroce, e ha lasciato il sangue sul pavimento di una casa e sulla coscienza di un’epoca. Con “Wilde come se”, Roberto Ippolito restituisce voce a due uomini oppressi e distrutti da un potere inflessibile: Oscar Wilde, icona della letteratura e del pensiero libero, e Charles Thomas Wooldridge, soldato dei Blues e assassino per gelosia.

Due vite che sembrano non avere nulla in comune. E che invece si incontrano in un luogo di disperazione: il carcere di Reading. In una Inghilterra ingessata da moralismi e convenzioni, la tragedia è sempre dietro l’angolo.

Charles Wooldridge è un giovane che sogna la carriera militare e l’amore. Riesce a ottenere entrambe le cose, ma la sua mente viene corrosa da una gelosia feroce, fino a uccidere la moglie con una violenza cieca.

La giustizia non tarda: pena di morte. Dall’altra parte della barricata, Oscar Wilde cavalca il successo letterario e il piacere estetico. Ma è un bersaglio perfetto per una società che non tollera la libertà dei corpi e delle idee.

A inchiodarlo non sono solo gli amori con altri uomini, ma addirittura le pagine del suo romanzo più famoso, Il ritratto di Dorian Gray. Come se la finzione fosse già una colpa.

Viene arrestato, umiliato, mandato ai lavori forzati. Wooldridge e Wilde finiscono entrambi nella prigione di Reading, simbolo della brutalità carceraria vittoriana.

Un luogo disumano, dove il silenzio è una forma di tortura, e il rimorso un compagno costante. Ma se il primo è condannato alla forca, Wilde ne esce annientato e trasformato.

Il dolore dell’incontro con Charles, il giovane in blu, reietto come lui, diventa linfa per La ballata del carcere di Reading, uno dei testi più intensi e commoventi dell’Ottocento. Nel romanzo di Roberto Ippolito, questa connessione assume il valore di un’indagine storica e poetica. Wilde come se non inventa nulla: ogni dettaglio, ogni episodio, ogni nome è frutto di una documentazione rigorosa.

A rendere la storia ancora più tragica è proprio l’assenza di invenzione. Nessun artificio narrativo. Solo la nuda verità. Ippolito racconta un’epoca che punisce chi non si conforma. Chi ama nel modo “sbagliato”, chi sente troppo, chi scrive senza filtri. Wilde viene condannato per “grave indecenza”, una formula ipocrita dietro cui si nasconde l’omofobia istituzionale dell’epoca. È accusato di corrompere i giovani, di vivere fuori dagli schemi.

E mentre il processo si trasforma in spettacolo pubblico, altri grandi nomi del suo tempo, da Bernard Shaw a Yeats, da Gide a Zola, osservano, scrivono, commentano, ma pochi lo difendono veramente. Attraverso questo doppio ritratto, “Wilde come se” diventa una riflessione potente sul modo in cui il potere schiaccia gli individui, e su come l’arte possa, paradossalmente, sopravvivere anche alla distruzione del corpo e della reputazione.

Roberto Ippolito sceglie di non inventare. La sua è una scrittura asciutta, che affonda nella cronaca giudiziaria, nelle lettere, nei testi dell’epoca. È un lavoro meticoloso e appassionato, che restituisce dignità a due vite spezzate e scava nell’ipocrisia di un secolo che si vantava di civiltà mentre calpestava l’umanità.

Il titolo “Wilde come se” non è solo un gioco letterario: è una condizione. Come se Wilde non fosse stato un uomo libero. Come se la sua colpa fosse reale. Come se la giustizia potesse lavarsi le mani del dolore che produce. In questo “come se” si annida tutta l’ambiguità di un sistema giudiziario che ha più a che fare con il castigo che con la giustizia.

Non è un’agiografia, ma un tributo al coraggio. Oscar Wilde esce da queste pagine non come vittima, ma come essere umano che ha saputo trasformare il dolore in parola, e la parola in resistenza. Il carcere l’ha consumato, ma non gli ha tolto la voce. Anzi, l’ha resa ancora più nitida, profonda, necessaria.

“Tutti i profumi della vita” di Jonas Olofsson

Viaggio alla scoperta dell’olfatto, il senso dimenticato che ci connette al mondo. C’è un senso che spesso trascuriamo, eppure guida i nostri ricordi, ci emoziona, ci avverte, ci cura, ci lega agli altri: l’olfatto. È il primo a svilupparsi nella vita di un essere umano e l’ultimo a spegnersi.

Jonas Olofsson, neuroscienziato e divulgatore, ci accompagna in “Tutti i profumi della vita” in un viaggio inaspettato e affascinante nel mondo degli odori, restituendo dignità e consapevolezza a un senso tanto invisibile quanto potente.

Gli odori non sono solo sfumature dell’aria. Sono la colonna sonora invisibile della nostra esistenza, il ponte più diretto tra il mondo esterno e la nostra memoria.

Chiunque abbia sentito un giorno il profumo del caffè che faceva la nonna o l’odore di mare che segnava l’inizio dell’estate sa quanto potente e immediato sia il legame tra olfatto e ricordi. Olofsson ci spiega che questo avviene perché le aree cerebrali coinvolte nell’olfatto sono le stesse deputate alla memoria e alle emozioni, in particolare l’amigdala e l’ippocampo.

Il libro intreccia esperienze personali, dati neuroscientifici e riflessioni filosofiche, rendendo chiaro come il nostro naso prenda molte più decisioni di quante immaginiamo.

Dalle persone da cui ci sentiamo attratti, perché il nostro corpo è in grado di “annusare” compatibilità genetiche e ormonali, fino alle scelte alimentari o all’efficacia di una pubblicità, ogni giorno l’olfatto influenza silenziosamente la nostra vita.

Olofsson spiega con un linguaggio accessibile e mai banale perché un buon profumo può farci sentire al sicuro, perché certi ambienti sembrano più accoglienti e perché l’odore del pane fresco in un supermercato è molto più di una trovata estetica. È marketing olfattivo. Ma anche memoria condivisa.

La pandemia ci ha fatto scoprire quanto sia drammatico perdere l’olfatto: il Covid-19 ha privato molti di noi di questo senso, e con esso del gusto, delle emozioni e della connessione con il mondo.

Olofsson dedica pagine importanti a riflettere sul valore dell’olfatto per il nostro benessere psicologico e affettivo. Perché l’odore è un linguaggio primordiale, e senza di esso perdiamo una parte fondamentale della nostra umanità.

Il libro non è solo saggio ma anche guida pratica. Contiene semplici esercizi quotidiani per allenare l’olfatto, affinare la percezione, risvegliare il ricordo.

Dal riconoscere i profumi nel piatto che mangiamo, al passeggiare prestando attenzione all’aria che respiriamo, Tutti i profumi della vita invita il lettore a rallentare e a tornare in ascolto del proprio corpo e del mondo.

Non per diventare esperti, ma per vivere in modo più pieno. Jonas Olofsson ci mostra che l’olfatto non è solo un senso biologico: è una grammatica emozionale, un modo per stare al mondo, per sentire l’altro.

“Tutti i profumi della vita” è un libro gentile ma profondo, che ci invita a recuperare un contatto perduto con la parte più intima e arcaica di noi. Per chi è questo libro? Per chi è curioso di scoprire come funzioniamo davvero.

Per chi crede che ogni odore abbia una storia. Per chi ha nostalgia di un profumo, e non sa perché. Per chi vuole vivere meglio, partendo dal respiro.

“Mesopotamia” di Oliver Guez

Gertrude Bell: la donna che disegnò i confini del Medio Oriente e fu dimenticata dalla storia. Ci sono figure che attraversano la storia lasciando tracce profonde, eppure quasi invisibili. Una di queste è Gertrude Bell: esploratrice, archeologa, linguista, agente segreto, diplomatica e, soprattutto, mente dietro la nascita dell’Iraq moderno.

In “Mesopotamia”, Olivier Guez riporta in superficie la vicenda epica e controversa di una donna straordinaria, riscoprendo una protagonista dimenticata dalla narrazione ufficiale del Novecento.

Gertrude Bell non è un personaggio da romanzo. È la realtà che supera la fiction. Nata nella ricca borghesia vittoriana, educata a Oxford, poliglotta e intellettuale, attraversa i deserti della Mesopotamia con la sicurezza di chi sa leggere mappe e cuori. Fuma sigarette seduta su tappeti beduini, discute con emiri, governa in penombra, influenza Churchill.

Non ha bisogno di alcun titolo: è lei il perno attorno a cui gira la creazione dello stato iracheno nel 1921, ed è lei che tesse le alleanze tra clan e tribù, nel tentativo impossibile di unire etnie e religioni in un’identità nazionale che ancora oggi vacilla.

Guez la racconta senza glorificazione né giudizio, ma con uno stile limpido e appassionato che trasforma la storia in avventura e la geopolitica in destino personale. Gertrude non è solo una donna nel posto sbagliato.

È una donna troppo avanti per il suo tempo, schiacciata tra l’ambizione dell’impero britannico e il suo bisogno disperato di sentirsi utile, amata, compresa. “Mesopotamia”, in questo libro, è molto più che un territorio: è un simbolo.

Il luogo dove la civiltà è nata e dove la politica moderna ha seminato contraddizioni e tragedie. Olivier Guez, già noto per “La scomparsa di Josef Mengele”, padroneggia alla perfezione il racconto storico intrecciato alla narrazione letteraria, costruendo una biografia che è anche un thriller coloniale, un saggio geopolitico, un affresco esistenziale.

Attraverso le tappe del mandato britannico, le tensioni internazionali per il controllo del petrolio, le rivalità tra potenze europee, Guez ci mostra come il destino di un’intera regione sia stato scritto, nel senso più letterale, dalla mano di una donna. Gertrude Bell fu colei che tracciò con righello i confini dell’Iraq, ma fu anche una viaggiatrice, una visionaria, una donna che pagò caro il prezzo della lucidità in un mondo costruito per altri.

Il libro scorre tra rovine assire, sabbie roventi, palazzi coloniali e tende nel deserto. Ma non si limita a seguire le imprese di Gertrude Bell: ci immerge nell’atmosfera politica e culturale di un’epoca dove la modernità e l’arroganza occidentale si scontrano con civiltà millenarie.

L’ombra della Prima guerra mondiale è ovunque, così come quella di Lawrence d’Arabia, suo alleato e rivale, e di un Churchill giovane ma già determinante.

Bell, con il suo diario sempre in tasca e il cuore spezzato per un amore mai realizzato, si muove tra ideali e disillusioni, incarnando perfettamente la tensione tragica di chi vuole fare la cosa giusta nel posto sbagliato. “Mesopotamia” è un libro che parla al presente con parole del passato.

È una storia di confini, geografici, culturali, interiori, e di come vengano tracciati, spesso in modo arbitrario, dalle potenze dominanti. È anche una riflessione sulla memoria storica, e sul ruolo delle donne nei grandi eventi: Gertrude Bell fu una figura chiave dell’impero britannico, eppure è stata sistematicamente rimossa dai libri di storia.

Con stile avvincente e rigore documentario, Olivier Guez restituisce voce a una protagonista dimenticata e ci regala un ritratto umano, politico e letterario insieme.

Una lettura appassionante per chi ama le biografie fuori dall’ordinario, i romanzi storici ben scritti, o per chi vuole capire da dove viene l’instabilità del Medio Oriente.