Thomas Stearns Eliot non è un autore comodo: chiede attenzione, silenzio, lentezza; è un poeta visionario, simbolo della frattura del Novecento, che tiene insieme il disincanto della modernità e il bisogno ostinato di senso.

T. S. Eliot, un autore scomodo

Nacque nel 1888 a Saint Louis, in una famiglia unitariana colta e severa. Studiò filosofia ad Harvard, poi a Parigi alla Sorbona, quindi di nuovo a Harvard, dove preparò una tesi su F. H. Bradley che non riuscì mai a discutere a causa della guerra.

Nel 1914 si trasferì in Europa: Londra divenne la sua città definitiva. Qui, tra l’impiego in banca e un matrimonio infelice con Vivien Haigh-Wood, iniziò a pubblicare le prime poesie che già mostravano il segno della modernità: ironiche, dissonanti, profondamente segnate dall’influenza francese e dall’incontro, decisivo, con Ezra Pound.

Poemi e poesie

Fu proprio Pound a riconoscere in Eliot un talento fuori dall’ordinario e a spingerlo verso la composizione di “The Waste Land” (1922), il poema che avrebbe cambiato il corso della poesia del Novecento. Negli anni successivi Eliot unì la scrittura poetica alla riflessione critica: fondò la rivista “Criterion”, elaborò il concetto di “correlativo oggettivo” e definì una nuova idea di tradizione, intesa non come archivio immobile ma come dialogo tra passato e presente.

Nel 1927 prese la cittadinanza britannica e si convertì all’anglicanesimo, aprendo una stagione più matura e spirituale, che culminò nei “ Quattro quartetti” .

Le altre qualità di Eliot

Accanto alla poesia, Eliot coltivò il teatro e la saggistica: scrisse drammi in versi, saggi di critica letteraria e interventi sul ruolo della religione e della cultura nel mondo contemporaneo.

Fu amato e discusso, spesso percepito come elitario, ma anche riconosciuto come un maestro: nel 1948 ottenne il Nobel per la Letteratura. Morì a Londra nel 1965, lasciando un’eredità che ancora oggi influenza chiunque voglia confrontarsi con la poesia moderna.

Il compleanno di un classico

Nei suoi lavori convivono rigore ed emozione pura: due poli opposti che brulicano dentro di lui grazie ai profondi studi di filosofia.

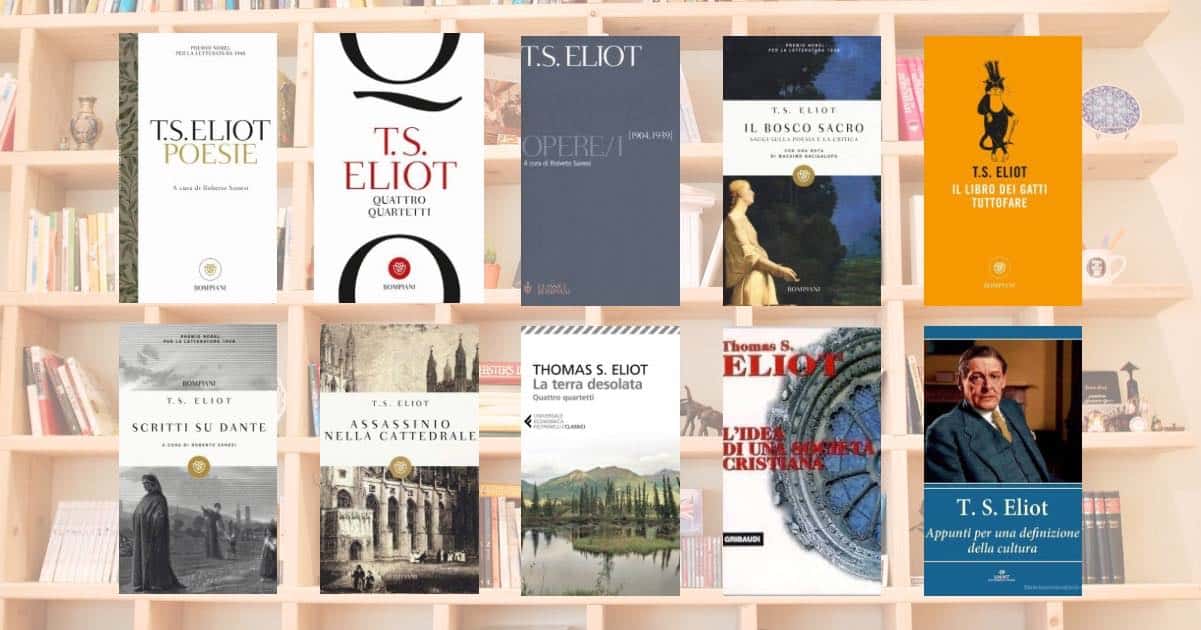

In Italia possiamo attraversarlo quasi per intero date le molte edizioni curate (spesso con testo inglese a fronte). In occasione del suo compleanno, il 26 settembre, abbiamo deciso di proporvi un percorso opera per opera.

Le opere: cosa sono e perché

“Poesie”

Le poesie di Eliot rappresentano la sua parte più lirica. Il testo è completo e contiene da “Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock”, una delle sue prime creazioni del 1917, agli “uomini vuoti”, fino a “Mercoledì delle ceneri”. Lì si forma il suo lessico: l’ironia corrosiva, i frammenti che si parlano, l’inquietudine del quotidiano che scivola nel simbolico. Ottimo per entrare senza perdere l’ampiezza dello sguardo.

“La terra desolata”

Pubblicato nel 1922, questo quò considerarsi un po’ come un manifesto del modernismo. È il poema che ha ridisegnato la poesia occidentale: un montaggio vertiginoso dove mito, cronaca e spezzoni di voce raccontano la disgregazione del primo dopoguerra e la fame di significato. Non “spiega” la crisi, ma la fa vivere nella forma espressa dal poeta.

Edito Feltrinelli, Rizzoli, Interno Poesia, Ponte alle Grazie

“Quattro quartetti”

Quattro meditazioni composte tra il 1935 e il 1942 — “Burnt Norton”, “East Coker”, “The Dry Salvages”, “Little Gidding” — in cui Eliot ragiona sul tempo e sull’“immobilità al centro del movimento”, sulla memoria, sulla possibilità di un ordine spirituale dentro il caos. Qui raggiunge la sua maturità spirituale e parla in una lingua che è musica. Un libro da attraversare piano, che ripaga la rilettura.

“Il libro dei gatti tuttofare”

Dietro la severità del critico c’è un autore capace di giocare con i suoi lettori. “Il libro dei gatti tuttofare” racconta di ritratti felici eccentrici con una metrica vivace e humour sottile. È l’Eliot che ha ispirato “Cats” di Andrew Lloyd Webber.

“Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e sulla critica”

In questa “cassetta degli attrezzi” Eliot definisce il suo canone e la sua postura critica fatta di impersonalità, tradizione come dialogo vivo, “correlativo oggettivo”.

“Il bosco sacro” è il laboratorio teorico che spiega perché la sua poesia “funziona” così, un testo chiave per chi scrive, traduce, insegna.

“Scritti su Dante”

Dante è per Eliot un classico “vivo”: ha ritmo, visione ed etica del linguaggio. I tre saggi contenuti nel libro chiariscono come la tradizione non sia un museo, ma un motore. Capire Dante, in Eliot, significa capire Eliot in Dante.

“Tutto il teatro. Testo inglese a fronte”

Il teatro eliotiano non è realista: è liturgico e mentale. Dal martirio di Thomas Becket — “Assassinio nella cattedrale” — ai riti borghesi de “Il cocktail party”, fino a “L’impiegato di fiducia” e “L’anziano statista”: cori, maschere, colpa e redenzione. Leggendolo si capisce l’altra faccia dei “Quartetti”: la voce che si fa dialogo e coro.

“Appunti per una definizione della cultura”

Un saggio che fa discutere: breve, densissimo, che chiede cos’è la “cultura”, come nasce e come si trasmette? Eliot intreccia fede, società, educazione, tradizione.

“L’idea di una società cristiana”

Un testo che contiene politica ed etica del moderno, scritto nell’ormai lontano 1939, dove Eliot misura il suo presente con categorie morali e religiose, chiedendosi cosa resta della coesione sociale in tempi di crisi. Una lettura adatta anche al contemporaneo, un saggio da leggere accanto agli “Appunti”, per completare il quadro.

“Opere”

Per chi vuole lo scaffale definitivo: poesia, saggi, teatro, scritti filosofici, testo inglese a fronte, “Opere” è l’Eliot integrale, utile per studio e citazioni; edito Bompiani, “Opere 1904–1939”