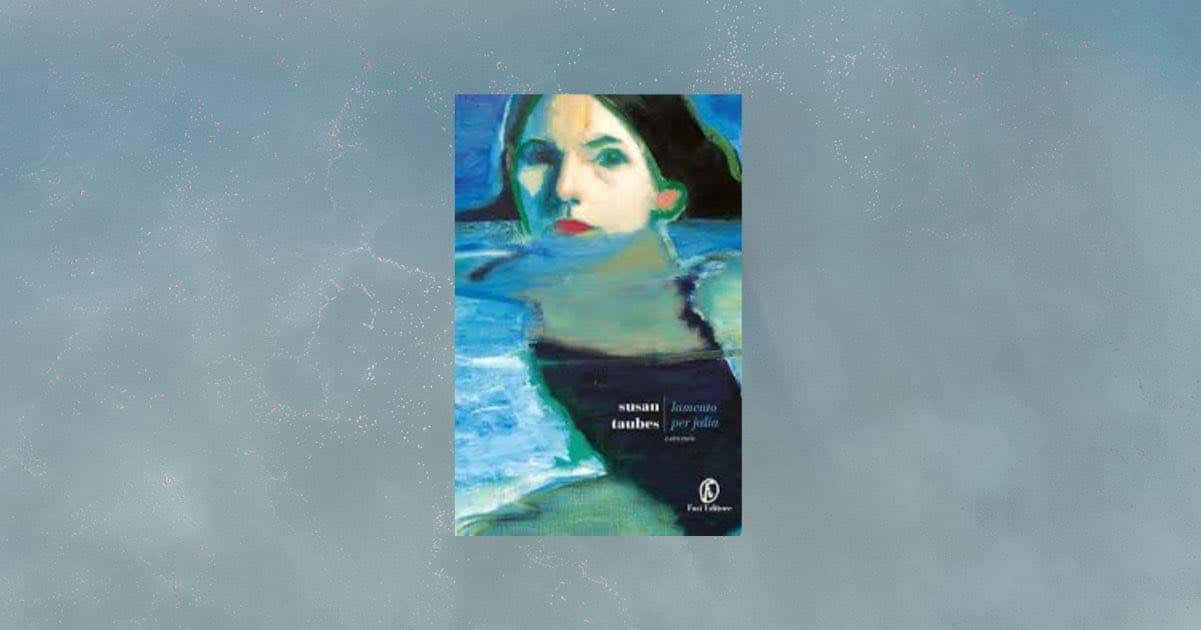

Susan Taubes torna finalmente in Italia grazie alla nuova edizione Fazi

Taubes racconta se stessa e il mondo in “Lamento per Julia e altre storie”: identità, amore e dolore. Finalmente in Italia il ritorno di una voce dimenticata.

“Lamento per Julia e altre storie” è una raccolta di racconti finalmente ripubblicata e riscoperta in Italia grazie a Fazi, che appartiene a una voce per tempo silenziata, se non addirittura rimossa dalla letteratura del ‘900: Susan (Feldmann) Taubes, una filosofa, scrittrice, allieva e compagna intellettuale di Susan Sontag, colei che scelse la narrativa come terreno per dare forma a un disagio profondo, personale.

Chi è Susan Taubes?

Nata a Budapest nel 1928 da una famiglia ebrea, fuggì con il padre negli Stati Uniti per salvarsi dalle persecuzioni naziste.

Studiò filosofia a Harvard e sposò il teologo Jacob Taubes. Amica di Susan Sontag, che la stimava profondamente, Susan (Feldmann) Taubes pubblicò il suo unico romanzo, “Divorzi” (1969), accolto freddamente alla sua uscita, tanto da farla cadere in una crisi esistenziale e depressiva.

Pochi giorni dopo la pubblicazione, infatti, si tolse la vita a soli 41 anni.

Solo negli ultimi anni la sua opera è stata rivalutata: “Divorzi” è stato ripubblicato e tradotto — sempre da Fazi; e “Lamento per Julia e altre storie” ci permette di riscoprire una voce radicale e scomoda.

Julia, un alter-ego di Susan Taubes

Questa raccolta contiene racconti intensi, capaci di far emergere la tensione tra l’intimità ferita e la ricerca di un linguaggio che non sia pura cronaca di sofferenza, ma gesto artistico, e prende il nome da quello più celebre, “Lamento per Julia”, dove la protagonista si presenta al pubblico come doppio dell’autrice: una figura femminile che è centro di una riflessione sulla perdita, sull’amore e sull’impossibilità di salvarsi davvero da ciò che abbiamo dentro — non a caso conosciamo la tragica fine di Susan (Feldmann) Taubes.

Tra fantasia e autobiografia

La scrittura dell’autrice, sospesa tra autobiografia e invenzione, è stata definita una sorta di “mitologia personale” — un po’ come quella di Amélie Nothomb—: un modo per trasformare l’esperienza femminile, lacerata da perdita e desiderio, in letteratura.

Gli altri testi raccolti nel volume ampliano questo nucleo: sono storie di donne, spesso ferite o inquiete, che si muovono dentro relazioni segnate da squilibri di potere, da desideri che non trovano compimento, da una malinconia che si fa corpo e parola.

Una scrittura che penetra nell’abisso del pensiero

Taubes non scrive in modo lineare: la sua prosa è frammentaria, interrotta, volutamente anti-narrativa. È il riflesso di una mente che pensa per immagini, più che per intrecci chiusi. Non sorprende che fosse filosofa, vicina al pensiero di Husserl e alla fenomenologia, ma anche attenta al nascere delle correnti femministe americane.

La sua scrittura è un ponte tra la riflessione e il dolore personale: una sorta di diario intellettuale che diventa letteratura.

Le recensioni internazionali

Il recupero di Susan (Feldmann) Taubes ha colpito molta critica contemporanea. The New Yorker ha parlato di “Divorzi” come di un libro “ahead of its time, a novel that interrogates marriage, faith and identity with brutal honesty” (“in anticipo sui tempi, un romanzo che interroga matrimonio, fede e identità con brutale onestà”).

Anche The New York Times ha sottolineato il valore della sua prosa, definendola “un tentativo di trasformare l’esperienza femminile in mitologia personale” (“an attempt to turn female experience into personal mythology”).

Lo stesso discorso vale per i racconti di Lamento per Julia: più brevi, più immediati, ma sempre rivolti a trasformare la vita in parabola letteraria.

Una lettura scomoda

“Lamento per Julia e altre storie” non è una lettura “comoda”: è un libro che chiede attenzione e non intrattiene, come lo è stato al tempo “Divorzi”; può sconvolgere i suoi lettori, perché li interroga, e proprio per questo è prezioso. Parla d’identità femminile e mostra quanto la letteratura possa diventare testimonianza di vita interiore.