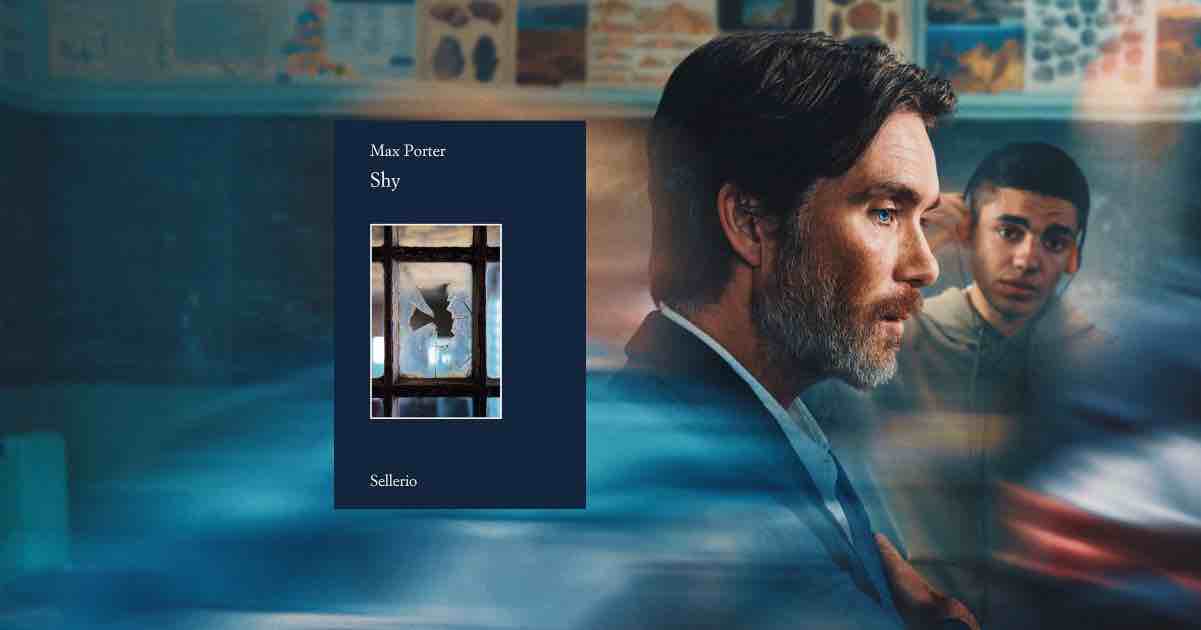

Per i filosofi, la nostra crisi non è solo interiore. Il romanzo “Shy” di Max Porter non è solo la storia di un giovane tormentato; è un caso di studio sul dramma dell’Angoscia Esistenziale — la vertigine di dover scegliere chi si vuole essere — immerso in una realtà complessa; e il protagonista, con il suo peso insopportabile del senso di colpa e di inadeguatezza, incarna la lotta per costruire un sé autentico contro le aspettative fallimentari del mondo esterno.

È proprio qui che il romanzo — come anche la sua trasposizione in film — eleva la posta in gioco. L’autore rifiuta la morale a tesi e ci consegna personaggi che non devono per forza migliorare per meritare la nostra attenzione. Guarda alla scuola non come un semplice sfondo, ma come un luogo politico dove povertà, salute mentale, razzismi striscianti e burocrazia si intrecciano, senza sconti né cinismo. E perché, nella sua ora e mezza scarsa, sa trasformare il corridoio di un edificio scolastico nella mappa di un Paese. L’autenticità di Shy non si trova solo nella fuga, ma nella cruda onestà con cui ci mostra il mondo che lo ha plasmato.

L’importanza di una collaborazione: da “Sky” a “Steve”

Siamo nella metà anni Novanta, in Inghilterra. Stanton Wood è una “last-chance school” (una scuola dell’ultima chance) per ragazzi ai margini, minorenni che hanno rischiato di finire in riformatorio e che sono stati salvati per un soffio dallo staff di Steve.

Nell’arco di una giornata esplosiva arrivano una troupe televisiva, una notizia che minaccia la chiusura della scuola e una serie di crisi che mettono a nudo la precarietà del progetto educativo. Al centro della scena c’è Steve (Cillian Murphy), preside allo stremo, ma ostinato nel suo lavoro; attorno a lui gravitano ragazzi “difficili”. È proprio questa la differenza con il libro “Shy”: le avventure del ragazzo sono seguite solo in parallelo.

Shy (Jay Lycurgo), l’allievo introverso, è un secondo focus, così come quello di Shola (Simbi Ajikawo/Little Simz), giovane insegnante ancora non proprio a suo agio con la scuola di recupero. In “Steve”, Tim Mielants lavora con lo scrittore Max Porter, che adatta il suo “Shy” per stringere il racconto nell’arco di un solo giorno e trasformare il campus in un campo di forze: la burocrazia contro l’educazione, lo stigma contro la cura, l’ansia individuale contro la macchina dei media. Rielaborato, “Shy” apre il focus sugli insegnanti e sul tema della responsabilità adulta, fungendo da secondo punto di vista complementare dell’opera.

Cillian Murphy, reduce dall’Oscar, firma una performance di enorme empatia: un adulto vulnerabile che rifiuta la retorica del “professore salvatore” e mostra quanto sia fragile (e politica) la promessa di una seconda possibilità. Il film nasce come originale Netflix, dopo una corsa festivaliera (Toronto) e un breve passaggio in sala, approdando in streaming all’inizio di ottobre 2025.

Attori e personaggi: un ensemble da tenere d’occhio

Il cuore di “Steve” batte nel suo cast, un gruppo di interpreti che riesce a tenere insieme intensità, misura e autenticità.

Cillian Murphy, nel ruolo del preside, si muove su un equilibrio sottile tra autorità e fragilità. Il suo Steve non è un eroe, ma un uomo che tenta disperatamente di restare saldo mentre tutto attorno a lui si sgretola. Murphy lavora per sottrazione: bastano un respiro, una pausa, un movimento impercettibile delle mani per far emergere il peso della sua stanchezza. La critica internazionale ha notato come la sua recitazione “nervosa”, fatta di piccole incrinature, renda la crisi del personaggio quasi fisica, palpabile.

Accanto a lui, Jay Lycurgo interpreta Shy, l’adolescente che dà voce a un’intera generazione sospesa. Non è il classico ragazzo “da redimere”: alterna durezza e dolcezza, paura e curiosità, in un continuo tentativo di capire quale posto occupare nel mondo. Le sue scene più silenziose — una telefonata, un momento di musica, uno sguardo verso il vuoto — sono tra le più sincere del film, perché raccontano la fatica di chi cresce in un sistema che non ascolta.

Simbi Ajikawo, meglio conosciuta come Little Simz, porta invece in scena Shola, giovane insegnante e figura di rottura. La sua energia calma, la presenza carismatica e lo sguardo attento offrono un contrappunto alla disillusione del preside, come se la sua stessa presenza ricordasse che l’educazione può ancora essere un atto di resistenza.

A completare il quadro, Tracey Ullman, Emily Watson e Youssef Kerkour danno corpo alle molteplici facce del sistema: la burocrazia, la cura, i media. Tutti insieme compongono un ritratto corale di un’istituzione al collasso, ma anche della tenace umanità che, nonostante tutto, ancora resiste.

Regia, scrittura, linguaggio

Tim Mielants — già con Murphy in “Piccole cose come queste” — filma corpi e corridoi con macchina a mano e piani stretti; Robrecht Heyvaert alla fotografia preferisce l’immersione al bel quadro, restituendo il caos organizzato di un’istituzione sotto assedio.

La sceneggiatura di Max Porter non traduce semplicemente “Shy”: lo “ricanta” in chiave corale, facendo del tempo reale e dell’assedio mediatico un dispositivo drammatico. La regia predilige lunghe azioni e un montaggio teso, così che ogni “micro” decisione (aprire una porta, spegnere una radio, scegliere una parola) abbia peso etico.

La critica sociale

“Steve” è, prima di tutto, un film che ci costringe a guardare da vicino il logoramento del sistema educativo. La scuola che racconta non è solo un edificio in rovina, ma l’ultimo avamposto di una comunità che resiste — o almeno ci prova — sotto il peso dei tagli, della burocrazia e di un controllo amministrativo sempre più distante dalle persone. La notizia della possibile chiusura della scuola diventa così un detonatore: mette in discussione l’idea stessa di merito e di “seconda possibilità”. Chi decide davvero quando un ragazzo ha esaurito le sue chance? E cosa succede quando l’istituzione smette di credere nella sua funzione di cura?

Ma “Steve” non parla solo di educazione. Quando nel film entra una troupe televisiva per documentare la giornata, la domanda si fa più pungente: raccontare il disagio serve a comprenderlo o a venderlo? Mielants usa questa cornice per criticare la nostra ossessione per la visibilità, per quel bisogno di trasformare ogni fragilità in spettacolo. La scuola diventa allora un set nel set, un luogo in cui la realtà viene filtrata, manipolata, fino a diventare intrattenimento.

Sullo sfondo, il tema della maschilità attraversa tutto il film: uomini che devono apparire forti, controllati, invulnerabili, e che invece si spezzano in silenzio. Il preside Steve porta su di sé le stesse fratture dei ragazzi che vorrebbe proteggere, e proprio in questa sovrapposizione nasce la parte più potente del film. Non c’è redenzione né morale edificante, ma un’idea diversa di comunità: quella in cui la cura non è eroismo, bensì un atto quotidiano, incerto, imperfetto — e proprio per questo umano.

Ricezione: tra entusiasmi e riserve

Alla première di Toronto, diverse testate hanno elogiato l’intensità e la prova di Murphy, leggendo il film come “marcia per la compassione”; altri hanno notato qualche squilibrio nella scelta di racchiudere tutto in un’unica giornata, comprimendo troppo gli archi dei ragazzi. È un dissenso fertile: “Steve” non cerca l’unanimità, ma uno spazio di discussione.

Da “Shy” a “Steve”: cosa cambia dal romanzo di Max Porter

Il romanzo breve metteva Shy al centro, come flusso percettivo. Il film, pur conservandone il cuore, sposta l’asse su Steve per parlare di cura istituzionale e lavoro emotivo degli adulti (insegnanti, assistenti, dirigenti). È un cambio di prospettiva che allarga il campione sociale e rende visibile la catena di responsabilità che determina il destino dei singoli.

Le note ufficiali di Netflix e gli approfondimenti su Tudum chiariscono la volontà di Mielants e Porter: “usare un giorno qualunque per far emergere tutto ciò che normalmente resta invisibile”. Perché rifiuta la morale a tesi e ci consegna personaggi che non devono per forza migliorare per meritare la nostra attenzione.

Perché guarda alla scuola come luogo politico dove povertà, salute mentale, razzismi striscianti e burocrazia si intrecciano, senza sconti né cinismo. E perché, nella sua ora e mezza scarsa, sa trasformare il corridoio di un edificio scolastico nella mappa di un Paese.