Rupert Brooke, il poeta che Virginia Woolf amava

Un viaggio nella vita tormentata e affascinante di Rupert Brooke, il poeta-leggenda della Prima Guerra Mondiale. Dal mito dell’“angelo biondo” amato da Virginia Woolf al mistero della sua morte, attraverso le pagine del libro di Paola Tonussi.

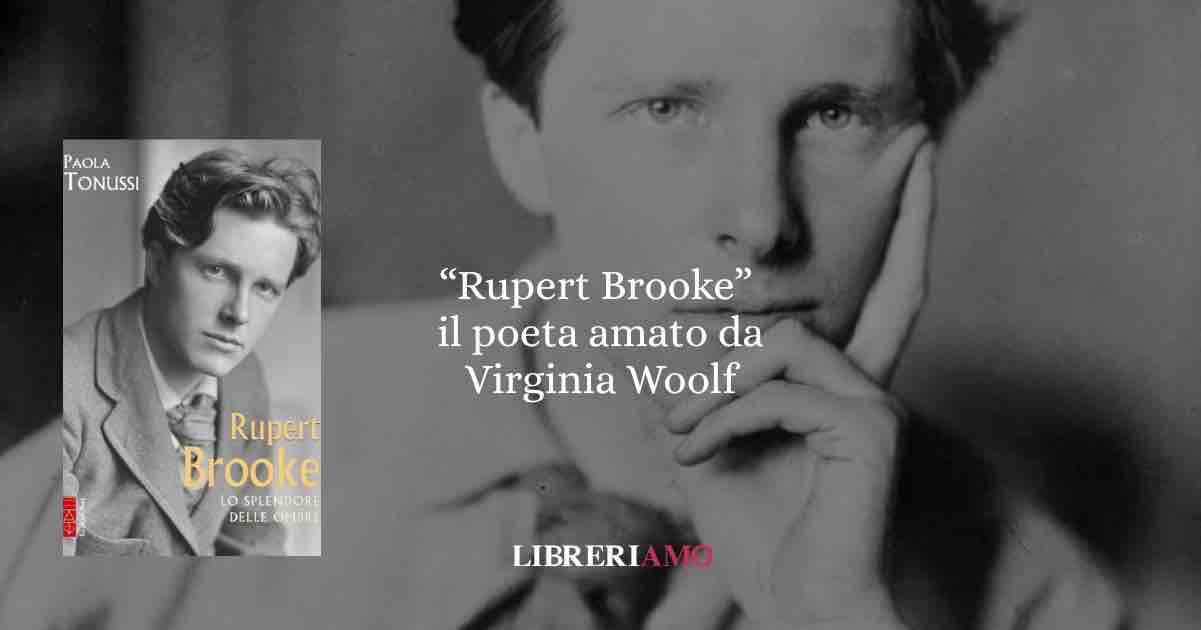

Con questi versi memorabili,“Se dovessi morire, pensa solo a questo di me: / Che c’è qualche angolo di un campo straniero / Che è per sempre l’Inghilterra”, Rupert Brooke entrava nel pantheon dei “poeti di guerra” della Prima Guerra Mondiale. Ma dietro le immagini idilliache evocate dalle sue poesie e il volto angelico immortalato nei ritratti dell’epoca, si cela una storia complessa, tormentata e spesso dimenticata. Una vicenda esistenziale e poetica che Paola Tonussi ricostruisce con rara finezza nel volume “Rupert Brooke. Lo splendore delle ombre”, pubblicato da Edizioni Ares nel 2024.

In questo articolo esploriamo la figura sfuggente e contraddittoria di Brooke: il suo mito, le sue contraddizioni, il mistero che aleggia sulla sua morte e il fascino che ha esercitato su figure come Virginia Woolf, Ezra Pound e W. B. Yeats.

Rupert Brooke, il Poeta-Leggenda della Grande Guerra

Rupert Brooke nasce nel 1887 a Rugby, in Inghilterra, da una famiglia colta e benestante. Studente brillante e sportivo, viene descritto dai coetanei come carismatico e affascinante, con un’intelligenza luminosa e uno spirito libero. Sin da giovane, coltiva una sensibilità poetica profonda, legata alla contemplazione della natura, all’amore e al desiderio di bellezza. È un sognatore che scrive versi passeggiando a piedi nudi sull’erba, vegetariano e appassionato di letteratura elisabettiana (adorava John Donne e John Webster).

Ma Brooke è anche figlio del suo tempo. Il suo idealismo lo porta a vedere nella guerra una sorta di palingenesi, una prova di coraggio e di purificazione collettiva. Un entusiasmo ingenuo e tragico che traspare nei suoi Sonetti di guerra, in particolare “Il soldato”, probabilmente la sua poesia più celebre, in cui la morte per la patria viene sublimata in un gesto di eternità.

“L’angelo biondo” e i suoi amori difficili

Il soprannome “angelo biondo” gli fu affibbiato non solo per il suo aspetto: viso diafano, capelli dorati, occhi chiari, ma per quell’aura di purezza che sembrava irradiarlo. Eppure la sua vita sentimentale fu tutto fuorché serena. Brooke ebbe relazioni complesse con uomini e donne, spesso segnate da sofferenze, gelosie e non detti. L’ambiguità della sua sessualità è ancora oggi oggetto di dibattito, ma appare chiaro che visse con difficoltà la propria intimità e il proprio desiderio, incapace di trovarvi una sintesi piena.

Virginia Woolf, che lo frequentava nei circoli del Bloomsbury Group, lo descrisse con parole struggenti: “La sua bellezza era così intensa da fare quasi male… era come vivere accanto a una statua greca che respira.”

Una morte che sa di leggenda

Rupert Brooke morì giovanissimo, a soli 27 anni, nel 1915, mentre era in viaggio verso Gallipoli con la Royal Navy. La causa ufficiale fu un’infezione causata da una puntura di zanzara che degenerò in setticemia, ma attorno alla sua morte si addensano da sempre numerosi interrogativi.

Morì davvero di malattia o fu avvelenato da piombo, come si ipotizzò più tardi? Alcuni accennano a un avvelenamento lento dovuto alle condizioni igieniche estreme. Altri ancora leggono nella sua scomparsa prematura un simbolo: la fine dell’innocenza di un’intera generazione travolta dalla brutalità della guerra.

A rendere tutto ancora più evocativo fu il luogo della sepoltura: un’isola sperduta dell’Egeo, Skyros, dove i compagni lo seppellirono tra gli ulivi, lontano dalla sua amata Inghilterra, che nei versi aveva detto di voler “restare per sempre”.

Paola Tonussi e la biografia come ritratto d’anima

Nel suo volume “Peter Brooke. Lo splendore delle ombre”, la studiosa e scrittrice Paola Tonussi compie un’impresa raffinata e intima: riportare alla luce non solo i fatti della vita di Brooke, ma anche le pieghe psicologiche, le zone d’ombra, le scintille poetiche che attraversarono la sua breve esistenza.

La biografia, lungi dall’essere una cronaca arida, si configura come un vero e proprio romanzo dell’anima, dove l’autrice esplora i grandi temi della poesia di Brooke: il tempo, la bellezza, l’inquietudine giovanile, l’ideale perduto e la tensione tra eros e morte.

Tonussi riesce a restituire un Brooke vivo e palpitante, lontano dai cliché del “war poet” ufficiale e più vicino a quello “splendore delle ombre” che dà il titolo al libro: una luce che abbaglia perché consapevole della propria fragilità.

L’eredità di un poeta che non voleva essere un eroe

Rupert Brooke è spesso stato accostato a Wilfred Owen o Siegfried Sassoon, gli altri grandi poeti della Prima Guerra Mondiale, ma la sua voce è diversa. Più lirica, meno cruda. Più legata all’idea romantica della guerra come sacrificio.

Eppure, proprio per questo, ha lasciato un segno profondo nella cultura britannica. Le sue poesie sono ancora studiate nelle scuole, e la sua figura continua a generare fascino. Non tanto per ciò che ha scritto, pur bellissimo, quanto per ciò che ha incarnato: l’illusione di una bellezza invulnerabile, la nostalgia di un mondo che stava per essere travolto.