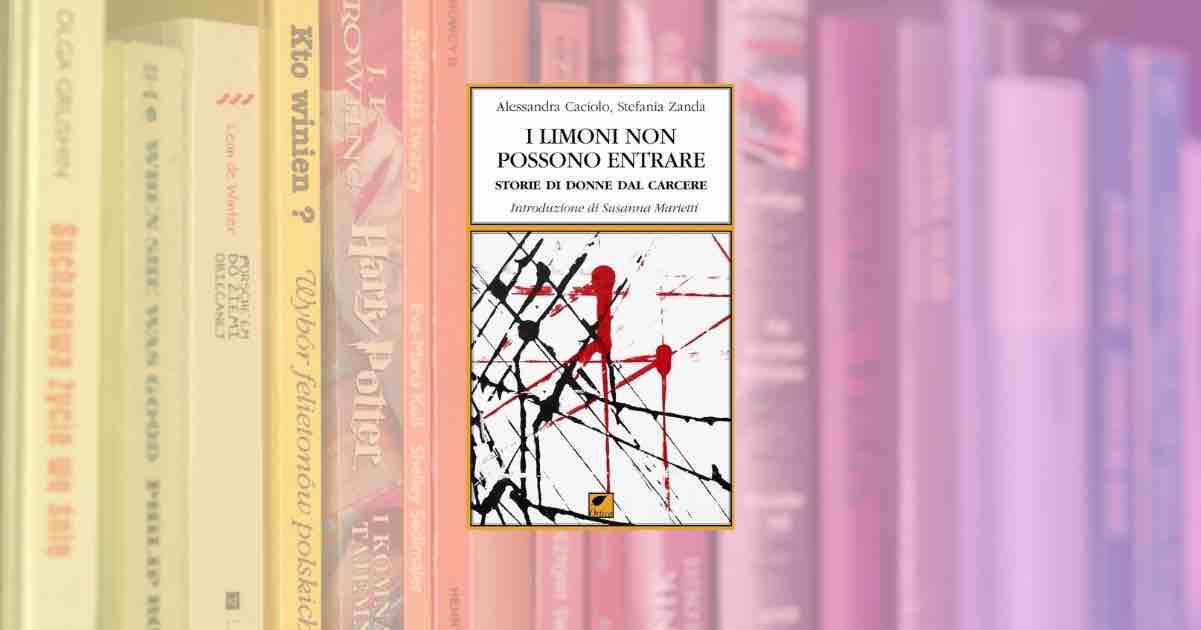

“I limoni non possono entrare” è una raccolta esperenziale di tredici racconti femminili provenienti dal carcere romano di Rebibbia, editi Ortica Editrice e raccontate da Alessandra Caciolo e Stefania Zanda, con introduzione di Susanna Marietti.

Un titolo curioso

La frase sugli agrumi esiste davvero, ma sarebbe un errore ridurla a non semplice “aneddoto”. Nel libro, i limoni diventano la miniatura perfetta di ciò che il carcere è capace di produrre: un mondo in cui il desiderio più semplice si incaglia nella norma, e la norma si traveste da igiene, da sicurezza, da procedura.

Nel frattempo, fuori da quella porta, la vita continua a circolare nella sua normalità; e si susseguono gli odori, la frutta, le stagioni, gli affetti. Dentro, invece, tutto passa da un permesso, come le paste che la protagonista deve far autorizzare prima di entrare nella “sala verde”.

Rebibbia femminile

Rebibbia è un nome che in Italia è diventato metonimia. Dici “Rebibbia” e intendi il carcere, la pena, la periferia del discorso pubblico; ma qui parliamo di Rebibbia femminile, di una quotidianità che resta doppiamente marginale: perché carceraria e perché femminile, spesso raccontata per stereotipi (la “madre”, la “seduttrice”, la “vittima”) e raramente per materia viva.

La forza di questo libro sta nel gesto opposto: non costruisce un monumento, non cerca l’eroina, non recita la pietà come prova di sensibilità. Porta il lettore a contatto con un lessico e con una fisicità: i corridoi, le attese, le concessioni minuscole, i tempi morti che divorano il tempo intero. E in quel contatto fa succedere una cosa sottile ma decisiva: smette di farci vedere “le detenute” e ci obbliga a guardare “le persone” nella loro complessità, nelle contraddizioni, nelle strategie di sopravvivenza.

Rebibbia femminile è un istituto reale, con una sua amministrazione, i suoi reparti, le sue procedure.Il libro lo attraversa dal basso: dalla stanza, dalla sezione, dal ritmo delle giornate.

Il “blindo”

Tra le parole che restano addosso, c’è “blindo”. Chi non ha familiarità con il carcere tende a immaginarlo come un’unica forma di chiusura. In realtà la chiusura ha gradazioni, rituali, punizioni, zone. Il “blindo” è una di quelle soglie che separano la reclusione dalla reclusione estrema: un’esperienza in cui la solitudine diventa struttura portante, e il tempo smette di essere tempo per diventare una sostanza densa.

Nelle pagine dedicate a questa dimensione, si capisce perché molte detenute la descrivano come la parte più dura: non è solo stare sole, è essere consegnate a un vuoto che non concede appigli, in cui perfino il corpo cambia percezione di sé. Anche quando l’isolamento viene motivato e regolato, la letteratura dei garanti e le segnalazioni sulle condizioni detentive ricordano quanto sia un terreno fragile e ad alto rischio, soprattutto per chi già vive vulnerabilità psicologiche.

Il “blindo” qui non è un concetto astratto: è la stanza in cui la mente deve inventarsi un modo per non collassare.

Sedarsi per attraversare il tempo

Poi c’è la parola “terapia”, usata nel senso che hai colto benissimo: non come cura, ma come scorciatoia farmacologica per “stare dentro” il carcere senza sentirlo troppo. La chimica come coperta tirata sulla coscienza. La richiesta di benzodiazepine come domanda di tregua, o come resa provvisoria.

Il libro, quando entra qui, si muove su un crinale delicatissimo: racconta la tentazione di spegnersi senza trasformarla in caricatura morale. Per alcune donne, la “terapia” è un modo per accorciare i giorni; per altre è un rischio ulteriore, perché aggiunge dipendenza alla dipendenza, e lascia il corpo più fragile quando il mondo tornerà a pretendere presenza. In mezzo, c’è una domanda che vibra senza bisogno di proclami: quanto dolore serve per desiderare di anestetizzarsi? E quanto sistema serve per normalizzare quell’anestesia?

Tredici storie

Questa raccolta è composta da tredici racconti. Il numero conta, perché impedisce l’alibi dell’eccezione: non “un caso”, ma una costellazione. E ogni storia fa qualcosa di preciso: non spiega il carcere, lo fa accadere. Non chiude i personaggi in un’etichetta, li lascia muovere tra colpa, rimorso, lucidità, rabbia, nostalgia, a volte persino humor nero, perché anche quello è una forma di resistenza.

La scrittura (e la scelta di montaggio) ha un tratto quasi cinematografico: entra nel quotidiano, insiste sui gesti, si ferma sui dettagli pratici che per chi è libero sono invisibili e per chi è recluso diventano il mondo. È qui che il libro si mostra “profondo” nel senso più concreto: perché scende nel livello in cui la vita è fatta di micro-decisioni e micro-umiliazioni, e da lì ricava la sua verità.

L’amore come nodo: ferite, dipendenze, catene affettive

Una delle linee emotive che attraversa molte storie è quella che hai detto: donne ferite, spesso finite dentro “per amore”. Che non significa romanticizzare il reato, ma riconoscere un dato umano e sociale: per molte persone la violenza non arriva come evento improvviso, arriva come abitudine. Si presenta come gelosia, possesso, paura dell’abbandono, dipendenza economica, isolamento progressivo. A un certo punto la biografia diventa una stanza senza uscite e l’atto estremo sembra l’unica porta.

Il libro mostra anche il contrario, ed è importante: la lucidità che arriva dopo, quando l’amore si rivela per quello che era, o quando la nostalgia tenta di riscrivere il passato per renderlo sopportabile. In quel punto si sente la tragedia privata, ma si intravede anche una mappa collettiva: le storie individuali come sintomo di una cultura dell’affetto che spesso scambia controllo per cura.

Lavorare, studiare, “tenersi”: la dignità come esercizio quotidiano

Accanto al buio, però, I limoni non possono entrare registra anche chi prova a costruire, dentro la reclusione, una forma di continuità. C’è chi lavora, chi studia, chi cerca di organizzare il tempo in modo costruttivo. È una tensione che commuove proprio perché non è sentimentale: è pratica. È il tentativo di restare in rapporto con una versione futura di sé.

Ed è qui che il carcere appare per ciò che è: non solo luogo di punizione, ma laboratorio di identità forzata. Ogni scelta “buona” costa di più perché avviene in condizioni peggiori. Ogni conquista è minuscola, e proprio per questo ha un peso specifico enorme.

La lingua del carcere: battitura, permessi, soglie

Una cosa che rende il libro vivo è il vocabolario. “Battitura”, “blindo”, “terapia”: parole che contengono un mondo. Il carcere crea una lingua interna, fatta di gergo e di eufemismi, di abbreviazioni e di formule. E quella lingua, come tutte le lingue, plasma la realtà: se chiami “terapia” la sedazione, la sedazione diventa normale; se chiami “battitura” un controllo che può essere invasivo e destabilizzante, quel controllo diventa routine.

Questo non è un dettaglio stilistico: è un punto politico e narrativo. Perché la prima forma di potere, spesso, è nominare.

L’introduzione di Susanna Marietti: guardare senza consumare

L’introduzione è firmata da Susanna Marietti, figura legata all’associazione Antigone e al lavoro di osservazione sulle condizioni detentive. La sua presenza serve come cornice etica: ricorda che raccontare il carcere comporta una responsabilità doppia. Da un lato c’è il rischio della propaganda “buonista”; dall’altro il rischio opposto, ancora più frequente, della pornografia del dolore: usare la sofferenza altrui come contenuto.

Il libro sceglie un terzo percorso, più difficile e più raro: mettere il lettore davanti a vite che non chiedono approvazione e non chiedono assoluzione, chiedono solo di essere ascoltate senza essere trasformate in spettacolo.

Un libro che continua a muoversi: incontri, presentazioni, letture pubbliche

Non è un testo rimasto chiuso nella nicchia. È circolato anche in contesti culturali più ampi: per esempio è stato presentato a Più libri più liberi, con la partecipazione delle autrici e di Susanna Marietti, insieme ad altre voci del mondo culturale. Questo dettaglio conta perché dice una cosa semplice: il carcere non è “altrove”. È parte della città, del Paese, della nostra idea di giustizia. Ogni volta che lo espelliamo dal discorso, lo consegniamo all’invisibilità. E l’invisibilità è sempre comoda per chi amministra il potere.

Il bene non è un sentimento, è una pratica scomoda

C’è un’idea di bene che piace perché consola: il bene come emozione, come impulso improvviso, come frase giusta detta al momento giusto. Questo libro lavora su un’altra frequenza, più adulta e più difficile da vendere.

Qui il bene assomiglia a un gesto che costa.

Assomiglia a chi, pur avendo sbagliato, prova a non sbriciolarsi del tutto. A chi rifiuta di trasformare la “terapia” nell’unica via di fuga e tenta di restare presente. A chi studia perché vuole arrivare al giorno dopo con un minimo di dignità intatta. A chi attraversa il “blindo” e scopre che il vero nemico, a volte, non è la porta chiusa: è la voce interna che ti convince che non meriti più niente.

E allora la domanda, per chi legge da fuori, diventa inevitabile e un po’ paternalistica nel senso più serio del termine: che cosa stiamo facendo, come società, quando permettiamo che la pena diventi silenzio, sedazione, solitudine amministrata? Che idea di responsabilità abbiamo, se l’unica cosa che sappiamo chiedere è che qualcuno “paghi”, senza interrogarci su come quel pagamento venga incassato, giorno per giorno, da un corpo reale?