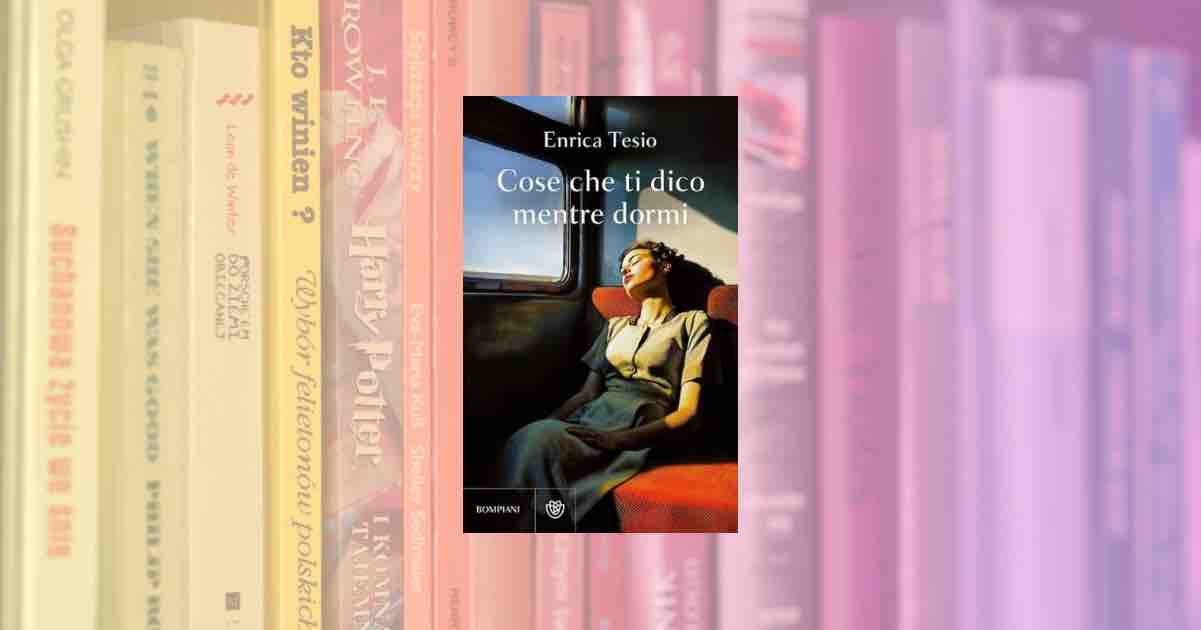

L’ora segreta in cui Tesio affronta le paure: “Cose che ti dico mentre dormi”

Come distruggere le proprie paure? Attraverso dei monologhi, lettere aperte. Sei, brevi letture nell’ora segreta: “Cose che ti dico mentre dormi”, Enrica Tesio.

Avete presente quell’ora segreta in cui la casa è finalmente silenziosa e la vostra mente decide che è il momento perfetto per parlare? Quella in cui fate liste mentali, rivivete i discorsi mancati e affrontate quelle piccole, fastidiose paure che durante il giorno tenete a bada?

È in quel momento di massima vulnerabilità che Enrica Tesio ha deciso di ambientare il suo nuovo romanzo, “Cose che ti dico mentre dormi” (Bompiani, 2025). È un libro breve, ma denso come una notte insonne, che mette in scena due famiglie: quella reale – i figli, il compagno, i genitori – e quella interiore, fatta di ricordi, versioni passate di voi stessi e tutte quelle parole che avreste voluto pronunciare.

Il romanzo, in libreria dal 1° ottobre, è costruito con un dispositivo narrativo tanto semplice quanto geniale: una sequenza di monologhi sussurrati a chi non può rispondere perché sta dormendo. Una confessione pura che, fidatevi, racconta in modo universale le vostre notti.

Il percorso di Tesio

Torinese, copywriter di formazione, Tesio ha esordito con “La verità, vi spiego, sull’amore” (Mondadori, 2015), da cui è stato tratto un film di Max Croci. Con Bompiani ha pubblicato “Dodici ricordi e un segreto” (2017), “Tutta la stanchezza del mondo” (2022, poi diventato uno spettacolo con Andrea Mirò) e “I sorrisi non fanno rumore”(2023/24). Il nuovo libro prosegue quel lavoro di intaglio sull’intimità: la stessa mano capace di ironia e pudore, ma con un timbro più raccolto, da camera.

Sei stanze buie, sei conversazioni

“Sei monologhi notturni” in cui Tesio racconta la famiglia “partendo da come ognuno dorme”, con capitoli “preceduti da ballate”. Su tutto domina la madre, figura spaventata dalla vita, allegra solo nel sonno.

La madre

Le pagine più lancinanti sono quelle rivolte alla madre, in cui l’autrice cerca un dialogo possibile oltre la soglia dell’assenza. Il tono alterna carezza e presa d’atto, con un lampo di crudeltà tenera che è il marchio di Tesio: “Mia madre considerava la vita una condizione patologica” — scrive — “che andava curata” con la “medicina del dormire”. È una riga che racconta un secolo di donne, e insieme la specificità di una figlia.

I figli

Ai figli — una bambina e un adolescente — arrivano le confessioni più vigili: promesse, scuse, micro-manifesti educativi detta alla luce fredda della veglia. È il punto in cui la Tesio blogger e la Tesio romanziera si toccano: la battuta non è un vezzo, ma un modo per aprire spiragli d’aria nella stanza dell’ansia. “La sera… comincia un tempo segreto. Il tempo delle parole più vere”, recita la sinossi editoriale: nel libro quelle parole chiedono responsabilità, e trovano ritmo.

Il padre e l’uomo accanto

Il padre incrollabile e il compagno presente compongono un dittico maschile non stereotipato: la riconoscenza verso chi regge l’ordinario convive con la delusione minuta delle giornate. Il romanzo scolpisce figure “normali”, dove la cura passa per gesti poco narrativi — riparare una tapparella, cambiare una lampadina, restare seduti.

L’amica lontana e l’io che veglia

All’amica oltre oceano la narratrice manda una specie di messale laico, come se la lontananza trasformasse le chat in preghiere. Ma è nell’ultimo interlocutore — sé stessa — che la costruzione si chiude: la donna che veglia sulle vite addormentate scopre che la notte è, soprattutto, il luogo in cui impariamo ad ascoltarci senza alibi.

Ironia, tatto e una metrica da canzone notturna

La voce inconfondibile di Tesio riaffiora sin dall’attacco editoriale: “Con una voce piena di humour e di sensibilità… una donna veglia e posa su ciascuno i suoi pensieri come carezze in punta di piedi”. Non è marketing: rispecchia davvero la metrica dei paragrafi, lunghi abbastanza da ricordare un respiro, corti quanto basta da non far perdere il filo a chi legge alle due di notte.

Uno dei nuclei stilistici del libro è il rovesciamento domestico dei miti. La narratrice si definisce “una Penelope al contrario”: non tesse di giorno e disfa la notte, ma cerca al buio “il bandolo della matassa che il giorno manda a rotoli”. È una chiave di lettura del libro intero: il tempo minore (la notte) come tempo in cui si capisce, si ricuce, si dà nome alle cose.

Non manca l’umorismo che l’ha resa popolare: non il sarcasmo che taglia, ma il controcanto che salva dalla retorica. Lo notano anche i primi riscontri critici: “ci commuove e fa ridere un sacco”, scrive una recensione, che mette in luce il gesto di Tesio di “esaltare a pregio il difetto” e di cercare “altrove l’attenzione” quando non troviamo ciò che cerchiamo. È una poetica intera, in quattro righe.

Sonno, memoria, genealogie del prendersi cura

Il sonno come spazio etico

L’idea più forte del romanzo è capovolgere il sonno da fuga a paesaggio morale. Guardando chi dorme, la narratrice si concede una verità senza posa: il coraggio di parlar chiaro “quando fa meno male”. Nelle notti del libro il sonno non è escape, ma permesso a dirsi — un armistizio tra le ragioni del giorno e quelle, più oscure, che non confessiamo mai.

La memoria che ricuce

I monologhi funzionano come album di famiglia. Dentro c’è il lutto della madre, la tenerezza ostinata per il padre, e la fatica allegra di crescere bambini: “la famiglia secondo Tesio è un insieme di forze contrastanti… si impara a ridere dei propri inciampi”. Qui la scrittrice piazza le sue migliori micro-osservazioni, quelle frasi che sembrano letterine private e diventano, per via di ritmo e intonazione, letteratura.

Un’educazione sentimentale adulta

Il libro non offre parabole edificanti né soluzioni pronte: più che proclamare, prova ad allenare lo sguardo. Il tono è quello della tenerezza vigile, che accetta di nominare le cose difficili (il corpo, la stanchezza, il denaro, i sensi di colpa) senza appoggiare mai il peso su chi legge. È un’etica della misura: parlare piano, ma dire l’essenziale.

Ricezione e primi riscontri: cosa dice chi l’ha letto

La novità è stata tra i titoli Bompiani più attesi dell’autunno e ha girato l’Italia con presentazioni molto partecipate: dal Circolo dei lettori di Torino a Chiusa di Pesio, dove la stampa locale parla di “sala piena”. La macchina promozionale editoriale funziona, ma qui la risposta del pubblico ha il colore del passaparola: una voce riconoscibile che molti lettori sentono già “in casa”.

Di seguito, brevi frammenti utili per farsi un’idea del tono con cui il libro è stato raccontato e accolto (estratti entro i limiti di citazione):

- “Sei monologhi notturni… capitoli preceduti da ballate: su tutto domina la figura della madre.”

- “Con una voce piena di humour e sensibilità… una donna veglia e posa pensieri come carezze in punta di piedi.”

- “Sono oggi una Penelope al contrario… di notte cerco il bandolo della matassa.”

- “Ci commuove e fa ridere… esalta a pregio il difetto.”

- “Una lunga confidenza sollecitata dagli sguardi su chi la narratrice ama.”

- “Raccontati storie, non bugie.” (una formula che riassume l’etica del libro)

- “Una rete di persone e legami tenuti insieme dai monologhi.” (riassunto critico firmato La Lettura)

Struttura e ritmo

Una delle scelte più felici è la messa in scena del destinatario: parlare a chi dorme abbassa l’enfasi, evita il patetico, crea spazio di ascolto. Non è un escamotage lirico: orienta tutta la prosodia. I capitoli, introdotti da ballate, hanno una musicalità implicita che alterna lampi comici a posature malinconiche; il lessico è domestico, ma mai trascurato; i periodi si allungano appena — quanto basta per far sentire l’onda — e poi si rompono in righe brevi, a spanna, da fono-ritmica di sussurro.

Lo stesso meccanismo smonta ogni retorica di “romanzo confessionale”: la confessione, qui, non chiede indulgenza; chiede precisione. È il patto professionale della Tesio copywriter: se una frase funziona, è perché funziona per qualcun altro, non solo per te. Ed è il patto umano della Tesio madre: ridere delle nostre goffaggini è una forma avanzata di tenerezza.

Dove collocarlo

“Cose che ti dico mentre dormi” è il libro che rimette al centro la casa senza rinunciare alla letteratura. A differenza del memoir puro, qui i personaggi hanno una partitura e un punto di vista; a differenza del romanzo di trama, il motore sono il ritmo e la voce. Per questo dialoga con “Tutta la stanchezza del mondo” (stesso impasto di leggerezza e fatica, ma con più intimità) e con “I sorrisi non fanno rumore” (la musica dei dettagli): un trittico sull’ordinario che, libro dopo libro, Tesio sta illuminando con coerenza.

Il romanzo prende posizione su due piani

Politica dell’attenzione

Spostare la confessione alla notte significa dire: la verità ha bisogno di meno rumore. In un’epoca che ci costringe a performare l’emozione, Tesio propone un’etica del silenzio: guardare chi amiamo mentre dorme, e non contrattare l’affetto con la performance dell’efficienza.

Genealogie femminili

La madre che si anestetizza al mondo col sonno, la figlia che veglia e nomina: sono due modelli di sopravvivenza. Il libro non li giudica; li mette in dialogo. Così diventa, senza proclami, una riflessione su come si diventa adulti nel corpo altrui (madri, figlie, compagne), senza smettere di essere “figli” delle nostre paure.

A chi piacerà (e a chi forse no)

Piacerà a chi cerca una lingua capace di far ridere anche quando brucia, a chi non ha fretta di trama e ama i libri che si lasciano citare a memoria. Piacerà a chi, in una stagione rumorosa, vuole un testo densamente umano ma non lacrimoso, che pratica l’ironia come forma di cura.

Potrebbe lasciare perplesso chi preferisce i romanzi ad alto tasso di eventi: qui la posta in gioco è l’intonazione più che la fabula. Anche chi non ha affinità con l’io narrante dichiarato potrebbe sentirsi distante — ma vale la pena restare: dopo poche pagine, quell’“io” si allarga e accoglie.

Un’ultima immagine (e ragione di lettura)

La frase che, per chi scrive, riassume il libro è piccola, quasi invisibile: “Raccontati storie, non bugie”. È una poetica e un metodo. Raccontarsi storie non è falsificare: è dare forma all’informe, scegliere metafore che non ci scusino ma ci spieghino. È quello che fa questo romanzo: mette accanto parole e persone, e — mentre tutti dormono — prova a non mentirsi.