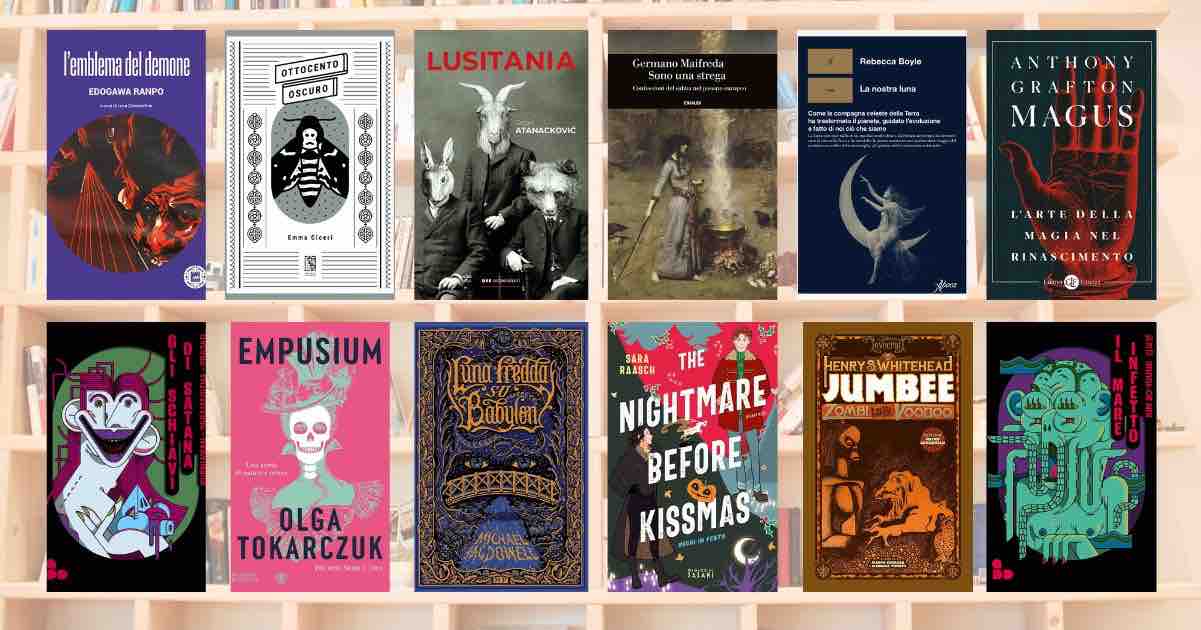

Non leggerli se sei solo: la lista definitiva dei 12 libri più inquietanti per Halloween

Dalla notte dei tempi, la magia è stata la lente con cui l’uomo ha cercato di decifrare l’invisibile, soprattutto durante Halloween, scopri la lista definitiva dei 12 libri che dovresti leggere per la notte più spaventosa dell’anno.

Dalla notte dei tempi, la magia è stata la lente con cui l’uomo ha cercato di decifrare l’invisibile. Che si tratti di un rituale tra le fiamme di un sabba, di un incantesimo sussurrato tra le righe di un grimorio o di un mistero che nasce tra le acque di una palude, l’occulto continua a parlarci di paure, desideri e potere.

I libri che raccontiamo oggi attraversano i secoli e i generi: dal saggio storico al romanzo gotico, dalla fiaba queer al mito antropologico. In comune hanno una stessa ossessione, quella per ciò che sfugge alla ragione, per le forze che abitano l’ombra e danno forma alla nostra identità.

12 libri da leggere a Halloween se vuoi trascorrerlo nel vero terrore

In ognuno di questi libri, la magia non è mai un semplice artificio narrativo. È una forma di conoscenza, un modo per leggere il mondo quando la ragione non basta. Attraverso streghe, maghi, spiriti, zombie o amori impossibili, queste opere disegnano una costellazione che unisce filosofia, religione, folklore e ribellione interiore.

“L’emblema del demone” di Edogawa Ranpo – Atmosphere

Ci sono gialli che si leggono con la mente, e altri che si leggono con il battito accelerato. “L’emblema del demone”, il nuovo romanzo di Edogawa Ranpo pubblicato da Atmosphere Libri, appartiene alla seconda categoria. È un viaggio nel lato oscuro della mente, dove la logica si piega al delirio e il male assume la forma di un simbolo, di un enigma, di un volto invisibile.

Ranpo, considerato il padre del mistery giapponese, fonde ancora una volta il gusto per l’indagine con la vertigine dell’incubo. La sua scrittura, come sempre, si muove su una soglia instabile tra realtà e allucinazione, tra il metodo del detective e la crudeltà del sogno. Con lui, il male non è mai solo un crimine: è una rivelazione.

La storia si apre con un presagio di morte. Da giorni, la famiglia Kawate vive nel terrore: un assassino misterioso, il “demone” del titolo, sembra intenzionato a uccidere il capofamiglia e le sue figlie. Nessuno sa chi sia, nessuno capisce come si muova, ma ogni volta che colpisce lascia sul luogo del delitto un marchio: una singolare impronta digitale, simbolo della sua ossessione e del suo sadismo.

Con il celebre detective Akechi Kogorō impegnato lontano da Tokyo, le indagini passano nelle mani del medico legale Munakata Ryūichirō, costretto a confrontarsi con un avversario che pare prevedere ogni sua mossa. Ranpo costruisce così una tensione magistrale, giocata su intuizioni e ombre, in cui il lettore stesso diventa parte del gioco mentale.

Non c’è solo da scoprire chi sia l’assassino, ma anche perché il male si accanisca su quella famiglia, e cosa rappresenti davvero “l’emblema” che dà titolo al libro.

Come in tutti i suoi romanzi più riusciti, da I”l demone dell’isola solitaria” a “Il ragno nero”, anche qui Ranpo trasforma il delitto in un labirinto morale. Il demone che perseguita i Kawate è una figura simbolica, il riflesso di una società moderna in bilico tra scienza e superstizione, tra repressione e desiderio.

Il dottor Munakata non combatte soltanto contro un assassino, ma contro un’idea di perfezione malata, un’intelligenza che sfida ogni limite umano. E proprio questo conflitto tra logica e follia, tra ordine e caos, rende “L’emblema del demone” più di un semplice giallo: un romanzo dell’inquietudine.

Ranpo, come sempre, scrive con una prosa limpida e tagliente, capace di unire il ritmo del poliziesco occidentale al gusto decadente dell’immaginario giapponese. Ogni dettaglio è studiato, ogni descrizione vibra di una tensione che sa essere sensuale e terrificante al tempo stesso.

Pubblicato in una nuova edizione curata da Luca Domenichini, “L’emblema del demone” porta ai lettori italiani un altro tassello dell’universo di Ranpo, autore che ha ispirato generazioni di scrittori, registi e artisti, da Yukio Mishima a Suehiro Maruo, fino agli anime contemporanei che ancora attingono al suo mondo di maschere e perversioni.

Questo romanzo, più che un enigma da risolvere, è una discesa nel cuore della mente umana, dove la paura non è mai solo terrore, ma un modo per riconoscersi. Il demone, alla fine, non è un mostro esterno: è l’ombra che abita ognuno di noi. Con “L’emblema del demone”, Edogawa Ranpo conferma il suo status di maestro assoluto del giallo psicologico. Il libro è un’opera di ingegno e di vertigine, dove ogni pagina è una trappola, ogni gesto una confessione. Chi ama i classici del mistero e dell’horror raffinato, da Poe a Conan Doyle, da Jun’ichirō Tanizaki a Kaori Ekuni, troverà in Ranpo una voce unica: disturbante, poetica, impossibile da dimenticare.

Atmosphere Libri ci consegna così non solo un romanzo, ma un emblema dell’oscurità: un segno rosso inciso nella memoria del lettore, che continuerà a pulsare molto dopo l’ultima pagina.

“Ottocento oscuro” di Emma Ciceri – Le Lucerne

Dietro i merletti, le carrozze e il galateo dell’età vittoriana, si celava un mondo di sangue e febbre. Con “Ottocento oscuro” (Le Lucerne), Emma Ciceri spalanca la porta di quel secolo ambiguo e affascinante, restituendoci il suo volto più torbido e umano. Un libro che unisce la ricerca storica al fascino del romanzo gotico, accompagnando il lettore nei sotterranei morali dell’Ottocento, là dove la civiltà e la follia camminavano mano nella mano.

Ciceri ci guida in un viaggio che parte dai vicoli nebbiosi lungo il Tamigi e arriva fino alle cantine barocche di Torino, passando per le province francesi, le corsie degli ospedali di Boston, le case di piacere e i manicomi, le strade fangose percorse da mendicanti e assassini. Dietro ogni luogo si cela una storia: quella di uomini e donne travolti dal progresso, dalla povertà o da un desiderio troppo forte per essere contenuto.

Nel suo affresco denso e cinematografico, l’autrice ritrae un secolo che, mentre inventava la fotografia, la psichiatria e l’elettricità, scopriva anche l’abisso. È un’epoca in cui la violenza assumeva forme eleganti, in cui le infermiere erano angeli e carnefici, i dandy seduttori e predatori, i medici pionieri e mostri da laboratorio. Ogni storia diventa una lente che ingrandisce il lato più contraddittorio dell’animo umano, quello dove la scienza si confonde con la superstizione e la morale con il peccato.

Con uno stile che fonde la tensione del thriller storico all’atmosfera del gotico europeo, “Ottocento oscuro” rievoca casi di cronaca realmente accaduti o ispirati a personaggi reali, restituendoli alla dimensione del mito. L’autrice si muove con grazia tra documentazione e invenzione, evocando un mondo popolato di “predatori e vittime”, ma anche di sistemi sociali che permisero all’orrore di prosperare nel silenzio.

Ogni racconto è una ferita che si apre sulla pelle della Storia: la follia dietro le mura dei manicomi, la violenza domestica nascosta dietro la rispettabilità borghese, le perversioni che si alimentano nel vuoto morale del progresso. Ciceri non si limita a descrivere: seziona. Con sguardo clinico e compassione insieme, analizza il male come un sintomo della modernità, un prodotto collaterale di quell’ordine razionale che, nel XIX secolo, prometteva salvezza ma generava mostri.

La scrittura di Emma Ciceri è densa e magnetica, fatta di frasi cesellate e immagini che restano addosso. Ogni capitolo si legge come un piccolo romanzo nero, sospeso tra confessione e cronaca. Nel suo “Ottocento oscuro” non c’è mai compiacimento del macabro, ma una costante tensione morale: la volontà di capire come il male si annidi nei meccanismi del potere, della scienza e del desiderio.

Voltata l’ultima pagina, resta la sensazione di aver attraversato un secolo intero, con le sue paure, i suoi silenzi e le sue ipocrisie. Un secolo in cui la figura dell’assassino e quella del genio, del medico e del mostro, del santo e del peccatore finiscono per confondersi nello stesso sguardo. “Ottocento oscuro” è molto più di una galleria di delitti: è un ritratto della modernità ferita, una discesa vertiginosa nei sotterranei della civiltà occidentale.

Emma Ciceri ci ricorda che ogni epoca luminosa porta con sé un cono d’ombra, e che per capire davvero il progresso bisogna prima guardare in faccia i suoi fantasmi. Un libro che piacerà a chi ama l’estetica del gotico, i misteri vittoriani, le atmosfere da cronaca nera, e a chi cerca nella letteratura non solo l’orrore, ma la verità più spaventosa di tutte: quella dell’animo umano.

“Lusitania” di Dejan Atanacković – Bottega Errante Edizioni

“Lusitania” di Dejan Atanacković, pubblicato da Bottega Errante Edizioni, appartiene a questa seconda categoria: un’opera magnetica e inquieta che attraversa il Novecento come un sogno febbrile, mettendo in scena la più affascinante delle utopie, quella di un mondo costruito dai folli per difendersi dalla ragione.

Tutto comincia nel maggio del 1915, quando il transatlantico Lusitania viene misteriosamente affondato. Mentre l’Europa brucia, le truppe austro-tedesche occupano Belgrado, lasciando intatto solo un edificio: l’ospedale psichiatrico cittadino. Lì, tra corridoi deserti e sale operatorie trasformate in rifugi, un gruppo di medici e pazienti guidati dal dottor Stojimirović fonda una nuova repubblica, autonoma e clandestina: la Repubblica di Lusitania.

Non si tratta di una fuga dalla realtà, ma di una sua riscrittura. I suoi abitanti, scienziati, artisti, filosofi, uomini e donne dichiarati “malati di mente”, decidono di vivere al riparo dalla stupidità umana, fuori dalle logiche di guerra, potere e dominio. Da questo microcosmo nascono storie di sparizioni, visioni e trasformazioni, in un continuo dialogo fra verità e allucinazione.

Belgrado, Vienna, New York sono le città invisibili della follia. Atanacković intreccia con precisione chirurgica storia, mito e delirio. Le sue pagine attraversano ospedali, tunnel sotterranei, musei di storia naturale e città-fantasma, muovendosi come un sogno collettivo che cambia forma a ogni capitolo.

Belgrado, New York, Vienna, Firenze, i luoghi si moltiplicano come in un mosaico di specchi, ognuno abitato da figure enigmatiche: scienziati che cercano l’anima nei tessuti umani, artisti che costruiscono teatri sotto terra, politici che si travestono da animali. È un mondo in cui la logica si sgretola e al suo posto nasce una nuova forma di conoscenza, poetica e allucinata. Il titolo stesso: “Lusitania”, diventa simbolo di naufragio e rinascita: il relitto della civiltà moderna e, allo stesso tempo, la possibilità di un’altra umanità che si salva scegliendo la follia come libertà.

Una scrittura che unisce Kafka e Borges. La lingua di Atanacković è visionaria e precisa, densa di echi letterari: Kafka, Musil, Borges, ma anche Danilo Kiš e Bruno Schulz sembrano risuonare tra le righe. L’autore serbo costruisce un universo dove il sapere scientifico si mescola con l’occulto, e dove ogni dettaglio, un documento, una lettera, una voce, ha la forza di una reliquia.

“Lusitania” non è solo un romanzo storico, ma un archivio di vite deviate, un atlante di menti inquiete che cercano un ordine nel caos. Dietro ogni episodio, un esperimento, un delitto, una sparizione, si nasconde la domanda più antica di tutte: che cosa significa essere umani quando la ragione diventa un’arma?

Attraversando il romanzo, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a una grande allegoria del Novecento. La “Repubblica di Lusitania” è insieme un rifugio e un monito: rappresenta quella parte dell’umanità che non accetta di adattarsi, che rifiuta l’ordine imposto e si rifugia nell’immaginazione come ultimo atto di resistenza.

Atanacković racconta la follia non come malattia, ma come atto di lucidità estrema. In un secolo che ha fatto della ragione un meccanismo di distruzione, “Lusitania” diventa una contro-storia, un romanzo sull’intelligenza che si ribella, sulla creatività che nasce dal disastro.

“Lusitania” è un romanzo-labirinto, un’opera che fonde il documento e il delirio, la cronaca e la visione, restituendoci l’immagine più perturbante della modernità: quella di un mondo che, per salvarsi, deve prima impazzire. Con la sua scrittura immaginifica e colta, Dejan Atanacković ci consegna una parabola potente sulla fragilità del pensiero e sulla necessità di reinventarlo. Un libro che dialoga con la storia dell’Europa e con la psiche umana, e che ci invita a entrare nella Lusitania non come lettori, ma come passeggeri di un viaggio che, come ogni grande romanzo, non ha ritorno.

“Sono una strega. Confessioni del sabba nel passato europeo” di Germano Maifreda – Einaudi

Non tutte le streghe furono perseguitate. Alcune parlarono spontaneamente, confessando di aver volato, amato demoni, stretto patti col diavolo. E lo fecero senza torture, senza accuse, senza tribunali. È da questo paradosso che nasce Sono una strega. Confessioni del sabba nel passato europeo, il nuovo e straordinario saggio di Germano Maifreda pubblicato da Einaudi. Un viaggio negli archivi vaticani e nella memoria culturale dell’Europa per riscoprire la voce dimenticata di uomini e donne che, tra Medioevo ed età moderna, si dichiararono volontariamente figli del demonio, e che, in realtà, stavano reinventando sé stessi e la propria libertà.

Maifreda, storico e docente all’Università di Milano, scava tra i documenti della Penitenzieria Apostolica Vaticana, riportando alla luce un fenomeno sorprendente: individui di ogni ceto sociale che, senza costrizioni né torture, confessavano di aver partecipato ai sabba. Queste persone raccontavano esperienze estatiche, voli notturni, incontri sensuali con spiriti e demoni, ma soprattutto un desiderio profondo di trascendere i limiti imposti dalla fede e dalla società.

Dietro il mito della stregoneria, Maifreda individua un territorio di tensioni psicologiche e spirituali, in cui la confessione non è più un atto di sottomissione, ma una forma di ribellione. Il sabba, in questa prospettiva, non è solo una proiezione delle paure religiose, ma anche una narrazione del sé, un modo per costruire un’identità alternativa in un’epoca che negava ogni libertà personale.

Attraverso un’analisi raffinata e originale, Maifreda ribalta il paradigma classico della storiografia: quello secondo cui il sabba fu soltanto una costruzione ideologica imposta dall’alto per giustificare le cacce alle streghe. In “Sono una strega”, invece, il sabba diventa una forma di auto-narrazione, un racconto che gli individui, e in particolare le donne, utilizzarono per esprimere emozioni represse, desideri inconfessabili e nuove visioni del divino.

Il diavolo, dunque, non come nemico, ma come interlocutore del desiderio e della conoscenza. Le donne che confessano di averlo incontrato, spiega Maifreda, non sono vittime di superstizione, ma pioniere di un pensiero eretico, che anticipa l’idea moderna di soggettività. Nel loro linguaggio allucinato e poetico si leggono frammenti di emancipazione: il tentativo di sottrarsi al controllo della Chiesa, del patriarcato, del potere morale.

Maifreda unisce la precisione dello storico all’intuito del narratore. Ogni documento, ogni testimonianza diventa una voce viva, capace di restituire la vertigine di un’epoca in cui il confine tra fede e follia era labile. L’autore costruisce così una controstoria dell’Europa cristiana, in cui le streghe non sono più corpi da punire, ma coscienze che si risvegliano. Il risultato è un saggio che si legge come un romanzo di rivelazioni: un percorso nei labirinti della mente e della fede, dove la confessione diventa strumento di consapevolezza e il peccato si trasforma in linguaggio dell’identità.

“Sono una strega” non è soltanto un libro sulla stregoneria, ma una riflessione sull’origine della soggettività occidentale. Con uno stile limpido e rigoroso, Germano Maifreda ci invita a guardare oltre i roghi e i processi, per ascoltare le voci di chi, secoli fa, trovò nel sabba una verità più profonda: quella di poter dire “io” in un mondo che pretendeva il silenzio.

Un saggio potente, visionario e profondamente umano, capace di trasformare la storia delle streghe nella storia di tutti noi, alla ricerca di un modo per essere liberi anche dentro le nostre ombre.

“La nostra luna” di Rebecca Boyle – Aboca Edizioni.

La Luna non parla, eppure ci racconta da sempre. Con “La nostra luna” (Aboca Edizioni), la giornalista scientifica Rebecca Boyle firma uno dei saggi più affascinanti degli ultimi anni: un viaggio cosmico e insieme intimo che unisce scienza, filosofia e mito per ricordarci una verità dimenticata, non saremmo ciò che siamo senza la nostra compagna celeste. Vincitore del Los Angeles Times Book Prize e finalista al National Book Award 2024, il libro porta il lettore in un percorso che attraversa secoli, culture e discipline, mostrando come la Luna abbia plasmato non solo le maree e il tempo biologico, ma anche la nostra immaginazione, la fede e la conoscenza.

Dall’inizio dei tempi, la Luna ha scandito il ritmo del nostro pianeta. Boyle racconta come la sua attrazione gravitazionale abbia regolato le maree, i cicli riproduttivi, le migrazioni animali, persino il battito dei nostri cuori. Ma ciò che rende il saggio straordinario è la capacità dell’autrice di intrecciare la scienza con la poesia: ogni teoria astrofisica si trasforma in una narrazione di meraviglia, ogni dato diventa una metafora della condizione umana. “La Luna non dice nulla di sé, ma dice molto di noi”, scrive Boyle, ed è proprio questo il cuore del suo libro: la Luna come specchio dell’umanità, come simbolo universale di ciò che ci lega al cosmo e ci distingue da esso.

L’autrice ripercorre la storia del pensiero umano dalla Mesopotamia ai giorni nostri, mostrando come la Luna sia stata, di volta in volta, dea, calendario, bussola, laboratorio e infine avamposto. Passa attraverso i filosofi Anassagora, Platone, Kant, gli astronomi Tolomeo, Copernico, Galileo, Keplero, fino agli scrittori Jules Verne e ai cosmonauti dell’Apollo. Ogni epoca ha avuto la sua Luna: quella delle profezie e dei riti, quella dei telescopi e delle formule, quella delle poesie e dei sogni. Boyle riesce a fondere tutto questo in un racconto coerente, dove le scoperte scientifiche convivono con la magia, e l’esplorazione spaziale diventa una forma di introspezione collettiva.

Nelle pagine più toccanti, l’autrice ci ricorda che la Luna è ancora oggi una forza che guida il nostro equilibrio fisico e psicologico. Influenza la biologia terrestre ma anche le nostre emozioni, i cicli dell’insonnia, l’arte, la letteratura, i simboli dell’amore e della malinconia. E mentre le potenze mondiali pianificano nuovi sbarchi e missioni minerarie, Boyle pone una domanda cruciale: “A chi spetta decidere come usare qualcosa che appartiene a tutti, e che da sempre ci guarda?” In questo saggio, la Luna non è solo un corpo celeste: è una bussola morale, un promemoria di ciò che condividiamo come specie.

“La nostra luna” è un libro che unisce il rigore della scienza alla grazia della poesia. Rebecca Boyle non si limita a raccontare l’astro, ma ci riporta alla sua luce originaria, quella che ha illuminato l’evoluzione, la fede e i sogni dell’umanità. Un saggio perfetto per chi ama la divulgazione che emoziona, per chi vede nella conoscenza una forma di stupore, e per chi non ha mai smesso di alzare gli occhi al cielo chiedendosi non cosa sia la Luna, ma che cosa saremmo senza di lei.

“Magus. L’arte della magia nel Rinascimento” di Anthony Grafton – Laterza.

C’è stato un tempo in cui la magia non era superstizione, ma una forma di conoscenza. Un’arte che univa astronomia, teologia, matematica e alchimia, e che cercava, più della fede e prima della scienza, di decifrare i segreti dell’universo. In “Magus. L’arte della magia nel Rinascimento” (Laterza), Anthony Grafton, uno dei più grandi storici della cultura europea, ci riporta in quell’epoca di vertiginosa curiosità intellettuale in cui gli uomini di sapere sfidavano Dio e la Natura in nome della conoscenza.

Al centro del fermento rinascimentale, tra le corti e le accademie, emergeva una figura sospesa tra mito e realtà: il mago. Non uno stregone o un negromante, ma uno studioso del cosmo, un intellettuale che mescolava filosofia, ingegneria e teologia per comprendere le leggi invisibili del mondo.

Da Marsilio Ficino a Pico della Mirandola, da Giovanni Tritemio a Heinrich Cornelius Agrippa, questi uomini costruivano un linguaggio nuovo, dove la matematica si faceva preghiera e l’astrologia diveniva un metodo per leggere l’armonia divina. Grafton restituisce un Rinascimento febbrile e luminoso, attraversato da dibattiti sulla magia lecita e illecita, sul confine tra scienza e superstizione, tra angelo e demone. È il tempo dei maghi “buoni” e “cattivi”, degli esperimenti con le macchine d’assedio e dei trattati alchemici che cercavano l’essenza della vita.

Tra le figure che incarnano questa tensione tra sapere e perdizione spicca il dottor Faust, al quale la letteratura europea ha dato un volto immortale, da Marlowe a Goethe, fino a Thomas Mann. Ma Grafton ci mostra un Faust diverso da quello dei miti: non un maledetto, ma un uomo del suo tempo, immerso nei conflitti intellettuali del Rinascimento, diviso tra fede e sperimentazione.

In lui, come in molti altri, si riflette l’anima di un’epoca che cercava di unire il sapere antico con le nuove scoperte del mondo moderno. Attraverso la figura del magus, l’autore illumina un passaggio cruciale della cultura occidentale: il momento in cui la conoscenza diventa potere, e la curiosità umana si emancipa dalle restrizioni del dogma.

La forza di “Magus” sta nella capacità di Grafton di fondere erudizione e narrazione. Ogni pagina è un viaggio tra codici ermetici, manoscritti, laboratori e biblioteche, dove la magia non è mai puro mistero ma un linguaggio universale con cui gli uomini cercavano di dialogare con il divino.

Così, accanto ai filosofi e ai teologi, sfilano artisti, inventori e principi che commissionano oroscopi, studiano talismani e si interrogano sui limiti della conoscenza. Il Rinascimento che emerge è un mondo in cui le stelle non sono solo oggetti di studio, ma interlocutrici; in cui l’alchimista e l’ingegnere condividono lo stesso laboratorio; in cui la fede e la scienza si incontrano nel desiderio comune di capire il mistero della creazione.

Con “Magus”, Anthony Grafton ci restituisce la magia nella sua forma più alta: non come illusione, ma come conoscenza poetica del mondo. Il suo saggio è un atto d’amore per il pensiero rinascimentale, un invito a guardare la storia non come un’evoluzione lineare ma come un intreccio di visioni, credenze e sogni. Un libro per chi ama la storia delle idee, per chi sa che la vera magia, allora come oggi, è la curiosità che non si lascia addomesticare.

“Empusium” di Olga Tokarczuk – Bompiani.

Nel 1913, un giovane convalescente arriva in una pensione sperduta tra le montagne della Slesia. L’aria è rarefatta, i boschi brulicano di presenze invisibili, e le notti si popolano di sussurri. Così comincia “Empusium” (Bompiani), il nuovo romanzo di Olga Tokarczuk, Premio Nobel per la Letteratura 2018, che intreccia orrore folklorico, riflessione filosofica e critica del patriarcato in un racconto ipnotico, inquietante e meravigliosamente consapevole.

Il giovane Mieczysław, malato di polmoni, raggiunge la località di Görbersdorf, celebre centro di cure e confinata tra boschi e leggende. Ad accoglierlo, una comunità di uomini colti e inquieti che trascorrono le giornate tra terapie, discussioni sull’anima e lunghe cene immerse nei fumi dell’alcol e della filosofia.

Ma sotto l’apparente quiete si nasconde un’energia oscura: la morte recente della moglie del proprietario, strane creature che si aggirano nei boschi, e una tensione crescente che trasforma la pensione in un teatro dell’assurdo. Tokarczuk costruisce un mondo sospeso tra Thomas Mann e il mito slavo, tra La montagna incantata e il folklore più arcaico. La natura, viva e feroce, osserva i personaggi come una divinità silenziosa, mentre le donne, evocate, temute, cancellate, diventano il vero centro simbolico della narrazione.

La scrittrice polacca fonde orrorifico e filosofico con un’eleganza che disorienta. L’orrore non è mai spettacolare, ma insinuante: vive nei dialoghi, nei piccoli riti quotidiani, nella paura della malattia e del desiderio. E proprio il desiderio, in tutte le sue sfumature, represso, ambiguo, inconfessabile, è il vero motore del romanzo. In questo universo maschile, ossessionato dal controllo e dal sapere, la Tokarczuk introduce la forza irrazionale e liberatoria del femminile.

La leggenda dell’Empusa, demone femmina della mitologia greca, aleggia sul racconto come un simbolo di metamorfosi: l’essere che seduce, divora e rinasce, incarnazione della natura stessa. Il protagonista scoprirà l’attrazione per Thilo, un giovane artista, e con essa la rivelazione che l’amore e la paura sono due volti della stessa energia vitale. Nel dolore, nella malattia e nel turbamento, Mieczysław impara, come l’Europa stessa, che la conoscenza non basta a salvarci.

Tokarczuk scrive un romanzo di decadenza e rinascita, in cui ogni dettaglio, un bicchiere di cordiale alle erbe, una risata fuori luogo, una passeggiata nella neve, vibra di presagio. L’Empusium del titolo non è solo il luogo dell’azione, ma uno stato mentale: quello in cui la ragione si incrina e lascia emergere la verità primordiale della vita, della natura, del corpo.

Con la sua prosa limpida e vertiginosa, la scrittrice trasforma un racconto di paura in una meditazione sulla fragilità e sull’identità. Il suo orrore non grida: sussurra, si insinua, ci avvolge lentamente fino a rivelarci che il vero mostro, forse, è la mente che non vuole cambiare. In “Empusium”, Olga Tokarczuk porta il gotico in una nuova dimensione: quella dell’intelligenza.

Tra sabba di streghe, dialoghi filosofici e pulsioni segrete, ci mostra che l’orrore può essere uno specchio dell’anima e che, per sopravvivere, bisogna accettare di essere parte della stessa natura che ci spaventa. Un romanzo sospeso tra sogno e incubo, ragione e istinto, dove il soprannaturale diventa il linguaggio più profondo del reale.

“The Nightmare Before Kissmas” di Sara Raasch – Magazzini Salani.

Due principi. Due festività rivali. Un solo, irresistibile disastro romantico. Con “The Nightmare Before Kissmas.” Regni in festa (Magazzini Salani), Sara Raasch firma una commedia fantasy che mescola palazzi da fiaba, magia delle feste e ironia queer, in un intreccio degno di un film di Tim Burton e di una fanfiction natalizia scritta col cuore.

Coal Claus, il principe che non sopporta il Natale Nicholas Coal Claus dovrebbe incarnare tutto ciò che il Natale rappresenta: calore, bontà, spirito di festa. Peccato che non ne possa più. Suo padre, l’attuale Babbo Natale, ha trasformato la tradizione in uno show di marketing, e Coal sogna solo di sfuggire a quell’apparato di sorrisi forzati e doveri aristocratici.

Finché una sera, in un bar del mondo reale, incontra Hex, un ragazzo misterioso e irresistibile, il cui fascino oscuro ha il profumo di zucca, notte e trasgressione. Quando Coal scopre che Hex è in realtà il Principe di Halloween, l’incontro si trasforma in uno scontro di stagioni, simboli e sentimenti: la luce contro l’ombra, la neve contro il sangue, l’amore contro l’obbligo.

Raasch rielabora i codici della fiaba natalizia con uno stile brillante, autoironico e moderno. Le battaglie tra regni (Natale, Pasqua, Halloween) diventano metafora dei ruoli imposti, delle aspettative familiari e della ricerca di libertà personale. Coal è un erede riluttante, schiacciato dal peso del nome e del dovere; Hex è la sua antitesi, figlio di un mondo che celebra l’imperfezione e la diversità.

Tra loro nasce un legame che è tanto romantico quanto sovversivo: un amore che non salva, ma insegna a scegliere chi si vuole essere. Il risultato è un holiday romance queer scintillante e pieno di umorismo, dove le feste non sono solo scenografia, ma campo di battaglia emotivo tra apparenza e autenticità.

Tra dolcetti, incantesimi e riti delle feste, “The Nightmare Before Kissmas” è un inno alla differenza, un racconto sull’identità e sull’accettazione, condito da dialoghi taglienti e momenti di puro divertimento. Raasch gioca con la cultura pop natalizia e con i toni gotici di Nightmare Before Christmas, ma ribalta tutto in chiave romantica e inclusiva, creando una storia che parla soprattutto ai lettori più giovani, e a chiunque si senta fuori posto sotto l’albero.

Con “The Nightmare Before Kissmas”, Sara Raasch regala un romanzo capace di far convivere la malinconia di Halloween e la tenerezza del Natale in un’unica, luminosa storia d’amore. Un libro che fa ridere, emozionare e riflettere, ricordandoci che la vera magia delle feste non è mai nella perfezione, ma nella libertà di amare, anche chi viene da un altro regno.

“Luna fredda su Babylon” di Michael McDowell – Neri Pozza.

Ci sono romanzi che sembrano respirare come le paludi che descrivono: caldi, umidi, infestati da serpenti e fantasmi del passato. “Luna fredda su Babylon” di Michael McDowell (Neri Pozza) è uno di quei libri che si leggono come un sortilegio. Ambientato nella Florida del 1980, è un capolavoro di gotico americano e realismo oscuro, dove le acque del fiume Styx nascondono più di un corpo, e più di un peccato.

La cittadina di Babylon vive di superstizioni e paura. L’aria è immobile, le notti sono roventi e cariche di presagi. Quando la giovane Margaret Larkin scompare, gli abitanti sentono che qualcosa di antico e malvagio è tornato a reclamare ciò che gli spetta. Il fiume Styx, rapido e nero come l’inferno, diventa il cuore pulsante del mistero: un’entità vivente, divoratrice e vendicativa, che restituisce al mondo i segreti che la comunità ha tentato di seppellire.

McDowell costruisce una trama magnetica, fatta di corpi scomparsi, superstizioni contadine e maledizioni familiari. Ma dietro l’apparente storia di fantasmi, si cela un’allegoria più profonda: quella di una società corrotta dalla cupidigia, dall’omertà e da un senso di colpa collettivo che infetta ogni cosa come un veleno.

I Larkin sono gli ultimi a vivere lungo il fiume, a conoscerne il respiro e la crudeltà. Da generazioni, quella famiglia ha prosperato sulle sue acque, ma la loro fortuna ha un prezzo. Quando anche l’ultima discendente sparisce, la maledizione che aleggia su Babylon deflagra: il fiume diventa un confine tra vivi e morti, un palcoscenico per la danza macabra che travolge l’intera comunità. Come in ogni grande romanzo del Sud gotico, la natura qui è protagonista assoluta: “Luna fredda su Babylon” non parla solo di fantasmi, ma di una terra che punisce chi la sfrutta e di un’umanità che non riesce mai a redimersi.

Autore di culto negli Stati Uniti, Michael McDowell (già sceneggiatore per Tim Burton e autore di Blackwater) è considerato uno dei più raffinati narratori del terrore psicologico. La sua scrittura è densa, lirica e visiva: mescola la crudeltà della cronaca nera al fascino del mito, creando un romanzo che ricorda tanto Flannery O’Connor quanto Stephen King.

In McDowell, l’orrore nasce non dal soprannaturale, ma dalla ferocia morale di chi tenta di negare la verità. “Luna fredda su Babylon” è un viaggio all’inferno attraverso le acque del Sud: una parabola sulla colpa, la superstizione e la fragilità della redenzione. Tra fango e luna, tra il peccato e la punizione, McDowell scrive un racconto dove gli spettri sono più vivi degli uomini e dove ogni segreto, prima o poi, riaffiora in superficie. Un romanzo da leggere con lentezza, come un canto funebre che risuona nella notte: ipnotico, viscerale, spietato.

“Jumbee. Zombie e altri orrori del Voodoo” di Henry S. Whitehead – Agenzia Alcatraz Edizioni.

C’è un confine, sottile e febbricitante, dove il folklore dei Tropici incontra le ombre della mente occidentale. È in quel confine che si muove “Jumbee. Zombie e altri orrori del Voodoo”, la raccolta di racconti di Henry S. Whitehead, per la prima volta presentata integralmente in italiano da Agenzia Alcatraz nella prestigiosa collana La Biblioteca di Lovecraft. Un viaggio letterario tra riti voodoo, spiriti inquieti e divinità vendicative, che trasforma il mito coloniale del “mistero dei Tropici” in una riflessione profonda sull’anima, la paura e l’ignoto.

Henry S. Whitehead, pastore episcopale, missionario nelle isole Vergini americane e amico intimo di H.P. Lovecraft, fu una delle voci più singolari e colte della narrativa weird dei primi decenni del Novecento. I suoi racconti, pubblicati sulle pagine di Weird Tales, si distinguono per un approccio antropologico e spirituale al soprannaturale: non semplice spavento, ma esplorazione dei territori più oscuri della fede e della mente. Lovecraft stesso lo definì un “realista dell’incubo”, capace di rendere credibili spiriti, zombie e possessioni grazie a un linguaggio raffinato e a una conoscenza diretta delle credenze voodoo.

In “Jumbee”, le divinità africane trapiantate nei Caraibi non sono meri mostri esotici: sono entità antiche, ferite, dimenticate. Whitehead esplora il loro potere con rispetto e inquietudine, intrecciando la mitologia voodoo a una sensibilità cristiana e psicologica. Ne risultano racconti in cui la paura è un sacramento: l’incontro con il divino si fa terrore, l’anima diventa campo di battaglia. Tra le storie più celebri troviamo Morte di un dio, La bestia nera, Cassius e L’uomo dell’albero, piccoli capolavori di tensione e simbolismo, dove i morti camminano accanto ai vivi e la natura stessa sembra animata da un’intelligenza arcana.

Rispetto al gusto pulp dei contemporanei, Whitehead adotta uno sguardo più complesso, quasi etnografico, evitando il sensazionalismo e cercando la verità spirituale dietro il mito. Le sue creature non sono mai semplici mostri, ma proiezioni del peccato, del rimorso e della fede spezzata. Il risultato è un orrore elegante, sospeso tra realismo e visione, che trasforma il folklore caraibico in una parabola sulla colpa e sulla redenzione.

Questa nuova edizione italiana, curata da Jacopo Corazza e Gianluca Venditti, con introduzione di Pietro Guarriello e traduzione di Francesco Vitellini e Marta Suardi, restituisce al lettore contemporaneo un autore da riscoprire, un ponte tra Lovecraft e il futuro dell’horror antropologico. Con Jumbee, Henry S. Whitehead ci porta nei meandri più oscuri del Voodoo, dove gli spiriti non appartengono al folklore ma alla coscienza. È un libro che incanta e inquieta, dove la magia non è superstizione ma linguaggio segreto del divino, e dove ogni racconto sembra sussurrarci che la paura è solo un altro nome per la fede. Un capolavoro dimenticato che unisce il fascino dei Tropici al rigore della grande letteratura del mistero.

“Gli schiavi di Satana” di Eka Kurniawan, Paramaditha, Prasad – Add Editore.

“Gli schiavi di Satana”, pubblicato da Add Editore, raccoglie tre racconti scritti da Eka Kurniawan, Intan Paramaditha e Ugoran Prasad, tra le voci più radicali e acclamate del panorama letterario indonesiano contemporaneo. Insieme, firmano un’opera che è molto più di un tributo all’horror: è una riflessione feroce sul corpo, sul peccato e sull’eredità coloniale della paura.

Nel primo racconto, la celebre danzatrice Salimah diventa bersaglio del desiderio maschile e dell’ipocrisia religiosa di un intero villaggio. Il suo corpo, oggetto di culto e di condanna, diventa la miccia di una vendetta che esplode come un rituale di liberazione, e di distruzione.

In Nancy, la violenza si sposta in città: una donna, proprietaria di un salone di bellezza, viene assassinata brutalmente e il suo fantasma torna a perseguitare i carnefici in un crescendo di terrore. Infine, Iskandar entra in possesso di un antico frammento di maschera e sprofonda in un vortice di delirio, possessione e riti cannibalistici, dove il confine tra umano e demoniaco si dissolve.

Kurniawan, Paramaditha e Prasad riscrivono la tradizione dell’orrore in chiave postcoloniale e simbolista, mescolando pulsioni erotiche, misticismo e critica sociale. Il demoniaco non è mai soltanto metafisico: è il riflesso di un potere che si insinua nei corpi, nei dogmi, nei ruoli imposti. Dietro i fantasmi e i riti voodoo,.

“Gli schiavi di Satana” mostra il volto più oscuro della modernità urbana indonesiana, in cui la promessa di libertà si trasforma in una trappola di desideri inappagati e fede corrotta. Il linguaggio è cinematografico, a tratti pulp, ma sempre raffinato: un equilibrio raro tra estetica e orrore, tra citazione colta e istinto primordiale. Il risultato è una raccolta che trasforma la paura in un dispositivo di conoscenza, dove l’aldilà diventa il solo spazio in cui i corpi femminili, sociali e politici trovano riscatto.

“Gli schiavi di Satana” è un’esperienza sensoriale e concettuale, una discesa negli abissi del desiderio e della fede. Ogni racconto è una ferita aperta nel tessuto del reale, un rito di evocazione che smaschera l’ipocrisia, la violenza e la sete di controllo di una società patriarcale e spiritualmente corrotta.

Tra realismo magico, erotismo e horror rituale, Kurniawan, Paramaditha e Prasad creano un’opera collettiva di straordinaria potenza visiva e simbolica, che segna una nuova via per l’horror mondiale: non più paura del male, ma riconoscimento del male dentro di noi.

“Mare infetto” di Kim Bo-Young – Add Editore.

In “Il mare infetto”, Kim Bo-Young, una delle più importanti autrici sudcoreane di fantascienza e speculative fiction, firma un romanzo inquieto e visionario che affonda le radici nel mito lovecraftiano, ma lo rilegge in chiave ecologica, femminile e metafisica.

Dopo un devastante terremoto al largo della Corea del Sud, la protagonista Seo Mu-yeong rimane intrappolata a Haewon, un villaggio di pescatori dimenticato dal mondo, dove una misteriosa infezione trasforma gli abitanti in creature marcescenti e deformi. Il mare stesso sembra ammalato, e le sue acque viscide restituiscono mostri, memorie e segreti che nessuno osa nominare.

Mu-yeong, sopravvissuta alla catastrofe, diventa una sorta di cacciatrice di infetti, figura ambigua e temuta, simbolo di una società che, pur distrutta, continua a giudicare, isolare, punire. L’arrivo di Ha U-jin, un enigmatico ricercatore deciso a sfidare la quarantena, spezza l’equilibrio di terrore: il suo ingresso nel villaggio mette in moto una catena di eventi che porterà alla luce l’origine soprannaturale e simbolica dell’epidemia, e con essa le colpe nascoste degli esseri umani.

Con uno stile denso, allucinato e poetico, Kim Bo-Young trasforma il mito del “mostro marino” in una metafora della colpa collettiva e della devastazione ambientale. L’infezione che si diffonde tra gli abitanti è la manifestazione fisica di un male più profondo: l’incapacità di convivere con la natura, con l’altro, con la propria paura.

Se Lovecraft scrutava l’abisso dell’universo, Kim Bo-Young scruta l’abisso interiore, intrecciando body horror, filosofia e riflessione politica. Le metamorfosi dei corpi diventano un linguaggio del dolore e della mutazione, mentre il mare, entità viva e ostile, si fa specchio di un’umanità contaminata dalla propria superbia.

“Il mare infetto” è un romanzo di orrore e conoscenza, in cui la scrittura di Kim Bo-Young scava nel profondo della materia e dello spirito. Dietro le creature putrescenti e l’atmosfera da quarantena apocalittica si cela una meditazione potente sulla fragilità dell’esistenza, sulla memoria e sull’inevitabile corruzione del desiderio umano di controllo.

Come nei migliori racconti lovecraftiani, l’ignoto non è un nemico da sconfiggere ma una verità da accogliere, anche quando assume la forma di un mostro. E in questo mare malato, dove ogni certezza si dissolve, Kim Bo-Young ci costringe a guardare l’orrore più autentico: quello che nasce dentro di noi.