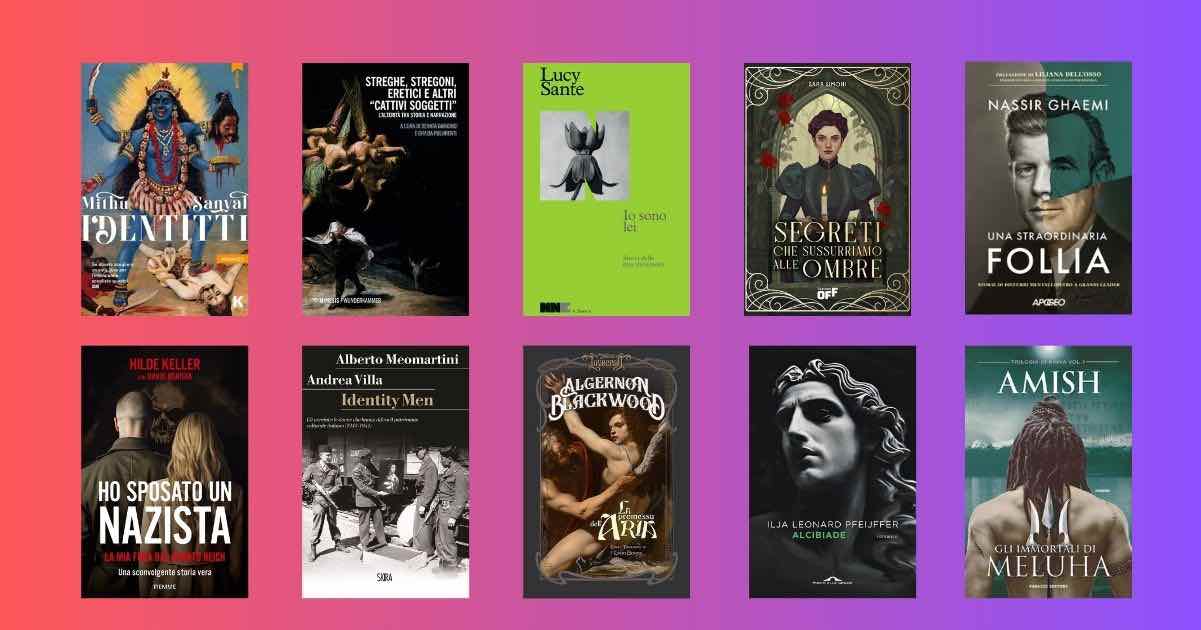

10 libri intensi consigliati da leggere subito

Scopri 10 libri intensi da leggere ora, perfetti per chi ama immergersi in storie emozionanti e coinvolgenti. Non perderti queste letture!

Ci sono libri che si leggono, e libri che si vivono. Storie che non si limitano a intrattenere, ma che entrano sotto pelle, spostano qualcosa, costringono a restare svegli una pagina in più, o a chiuderla per un attimo, per respirare. Intenso, in questo caso, non è sinonimo di difficile, né di cupo: è il battito accelerato che accompagna una rivelazione, la bellezza di una frase che ci colpisce nel profondo, il dolore necessario di una verità che non sapevamo di dover leggere.

Questi dieci libri sono così: narrativamente forti, emotivamente travolgenti, stilisticamente vibranti. Diversi per genere, stile e provenienza, ma uniti da una cosa sola: non vi lasceranno uguali a prima.

10 libri intensi: storie incredibili, oscure e travolgenti

Leggere un libro intenso è come aprire una finestra in una stanza che credevamo ben arieggiata. Si scopre che mancava luce, che serviva aria nuova, che certe emozioni avevano solo bisogno di parole per emergere.

Che si tratti di romanzi struggenti, storie familiari complesse o esperimenti letterari radicali, ognuno di questi titoli ha qualcosa da dire e lo dice forte. Ora tocca a te: scegli quello che ti chiama di più, e lasciati attraversare.

Esplosivo, spiazzante, necessario: Identitti è il romanzo che scardina ogni certezza e costringe a fare i conti con ciò che crediamo di sapere su razza, identità, rappresentazione. Con una scrittura che mescola ironia, teoria critica e uno spirito provocatorio alla Zadie Smith, Mithu Sanyal ci trascina al centro di una tempesta culturale in cui nessuno, lettore incluso, può restare neutrale.

La protagonista, Nivedita, è una studentessa indo-tedesca che scrive di femminismo intersezionale su un blog chiamato “Identitti”. La sua idola accademica, l’illustre professoressa Sarrazin, simbolo del pensiero decoloniale, viene smascherata: in realtà è una donna bianca che si è sempre fatta passare per nera. Lo scandalo diventa virale. E Nivedita, travolta dalla crisi, inizia un viaggio vertiginoso tra identità costruite, bugie sincere e verità complesse.

Sanyal ha l’incredibile talento di trasformare un tema incandescente – quello dell’appropriazione culturale – in un’epopea intima e collettiva che sa essere feroce e buffa, tenera e scomoda. L’autrice mette a nudo i meccanismi della performance identitaria, dell’appartenenza, del privilegio, senza mai scadere in slogan. Anzi, gioca con loro. Li smonta, li ricompone, ci costringe a rileggerli.

Identitti è anche un libro stratificato, disseminato di riferimenti a Fanon, bell hooks, Audre Lorde, Said, ma non è mai accademico. È una satira travestita da confessione, un dibattito in forma di romanzo, un’esplosione pop che fa ridere e pensare, e poi pensare ancora.

Consigliato a chi: Ama i romanzi che sfidano le categorie. A chi ha apprezzato Queer: Storia culturale della comunità LGBT+ di Matthew Todd o Lo sguardo nero di Grada Kilomba. A chi è disposto a mettere in discussione il proprio punto di vista. A chi vuole un libro che sia anche una scintilla.

La copertina propone un’immagine potente della dea Kali che non è scelta a caso. Identitti è un romanzo divino e dissacrante, sacro e irriverente, e come la dea, distrugge per ricostruire

Streghe, stregoni, eretici e altri “cattivi soggetti”

Chi sono i “cattivi soggetti” della storia? Streghe, stregoni, eretici, dissidenti, margini viventi: figure scomode e necessarie che l’ordine sociale ha sempre cercato di cancellare, zittire, bruciare. Questo volume collettivo, curato da Renata Gambino e Grazia Pulvirenti, è un viaggio denso e illuminante tra alterità, paura e potere. Ma è anche, e soprattutto, un atto di restituzione narrativa a chi, per secoli, è stato raccontato solo dai suoi persecutori.

Attraverso saggi storici, letterari e culturali, il libro esplora le dinamiche con cui le istituzioni hanno costruito la figura dell’“altro pericoloso”: la donna che conosce le erbe, l’uomo che contesta i dogmi, la comunità che resiste alla norma. Dalla caccia alle streghe all’eresia medievale, dalle letterature “eretiche” ai processi inquisitoriali, ogni capitolo contribuisce a decostruire la narrazione dominante e a riportare in superficie voci sommerse.

Il pregio di questo saggio sta nella sua pluralità di approcci: accademico ma mai arido, teorico ma sempre connesso alla carne viva della storia, unisce strumenti delle scienze umane a un’urgenza politica fortissima. Leggerlo significa entrare in una Wunderkammer di saperi e ombre, in cui ogni “cattivo soggetto” rivela più su chi lo accusa che su chi è accusato.

Consigliato a chi: Ama le storie ai margini. A chi è interessato a studi di genere, queer theory, storia dell’inquisizione, critica letteraria e del potere. Perfetto per lettori e lettrici di Silvia Federici, Carlo Ginzburg, Michela Zucca, Judith Butler.

Perché leggerlo oggi: Perché mai come ora è fondamentale capire come nascono le narrazioni del nemico. E perché rileggere la storia dei “cattivi soggetti” significa anche prepararsi a difendere i nuovi capri espiatori del presente.

Lucy Sante ci consegna un memoir che è molto più di una storia di transizione: è un manifesto di verità, di voce ritrovata, di liberazione da una maschera cucita addosso per una vita intera. Con la potenza disarmante dell’onestà e la grazia di una scrittura colta e tagliente, Io sono lei racconta cosa significa vivere per decenni in un corpo che non riflette la propria identità, sopravvivere a quel dolore silenzioso, e infine, affermarsi con orgoglio, senza più paura di essere.

Scrittrice, critica, intellettuale di peso della scena newyorkese, Lucy Sante non fa sconti a nessuno, nemmeno a sé stessa. Il suo racconto attraversa l’infanzia in Belgio, la ribellione giovanile, il successo nella cultura underground americana, ma soprattutto quel lungo, lunghissimo “intermezzo” di vita vissuta da uomo, in una dissonanza interiore lacerante. Il tutto narrato con lucidità politica, ironia tagliente, momenti di struggente bellezza.

Io sono lei è un libro che non semplifica, non edulcora, non riduce l’esperienza trans a una sequenza di passaggi clinici o sociali. È un libro che racconta la complessità, la fatica, la gioia esplosiva della congruenza, e la continua trattativa con un mondo ancora profondamente binario e normativo.

Perché leggerlo: Perché Lucy Sante non si limita a “raccontarsi”: scrive un pezzo di letteratura contemporanea che sfida la nostra percezione dell’identità, del genere e della scrittura autobiografica. È un’opera necessaria, per chi vuole capire, per chi vive qualcosa di simile, per chi ha il privilegio di non doverci pensare ogni giorno.

Un libro per chi ama: Paul B. Preciado, Maggie Nelson, Torrey Peters, Andrea Long Chu. E per chi cerca verità crude, bellezza sfacciata, e l’emozione autentica della metamorfosi.

Segreti che sussurriamo alle ombre

Torino, 1898. Nebbie fitte, luci a gas e segreti celati tra i portici: è in questo scenario gotico e vibrante che si muove Clelia, giovane studentessa di medicina e unica donna nel suo corso universitario, una posizione che già di per sé la pone sotto il giudizio della società. Ma ciò che Clelia nasconde è ben più scomodo di un talento per l’anatomia: la sua complice più fidata è Lucrezia, la matrigna… e una vampira. Insieme danno la caccia a uomini violenti, trasformando il vampirismo in uno strumento di giustizia sommaria.

Sara Simoni firma un romanzo dalle tinte gotiche che mescola l’estetica vittoriana ai temi del potere femminile, della sorellanza, del desiderio e della violenza patriarcale. Clelia è un personaggio memorabile: razionale, intensa, ma anche fragile. La sua dedizione a una causa che crede giusta, punire chi fa del male alle donne, viene messa in crisi dall’incontro con Brando Ferraris, giovane giornalista romantico e determinato, che cerca verità e giustizia per un lutto personale: la morte del padre, forse per mano della creatura che lui sospetta esistere. Il vampiro.

Il romanzo costruisce una tensione emotiva e narrativa efficace, in cui la protagonista deve scegliere se restare fedele al patto di sangue stretto con Lucrezia o rischiare tutto per un sentimento nuovo e pericoloso. La dinamica tra Clelia e Brando si fa scontro ideologico, attrazione sospesa, duello morale: chi è davvero il mostro? Chi la preda? La lotta tra umanità e mostruosità si fa sempre più sottile, e Simoni la sfrutta per interrogare il lettore su cosa significhi davvero giustizia.

Il worldbuilding è accurato e immersivo: una Torino d’epoca cupa e sensuale, punteggiata da case eleganti e camere anatomiche, che richiama certe atmosfere di Penny Dreadful e dei romanzi di Anne Rice. Ma la forza del libro è soprattutto nella scrittura diretta, intensa e moderna, capace di alternare introspezione e azione, rabbia e desiderio, senso di colpa e emancipazione.

Con Segreti che sussurriamo alle ombre, Sara Simoni non solo reinterpreta la figura del vampiro in chiave femminista, ma costruisce un racconto gotico e profondamente umano, dove ogni sussurro è un grido che attraversa le ombre della storia, del patriarcato e dell’amore impossibile.

In un’epoca in cui si invoca l’efficienza come unico parametro di leadership, Nassir Ghaemi irrompe con una tesi sorprendente e dirompente: alcuni tra i più grandi leader della storia, da Lincoln a Churchill, da JFK a Martin Luther King Jr. sono stati guidati, ispirati, resi più umani (e più efficaci) proprio da quei tratti che la psichiatria moderna etichetta come “disturbi”. Una straordinaria follia non è solo un saggio brillante e documentato: è una rivoluzione dello sguardo.

Con argomentazioni solide e una scrittura accessibile ma mai semplificata, Ghaemi smonta il pregiudizio che lega il potere alla razionalità assoluta e lo sostituisce con una visione più complessa e, paradossalmente, più lucida. I leader che hanno cambiato il mondo, ci suggerisce, non erano immuni alla sofferenza mentale. Anzi, proprio la depressione, la bipolarità, l’insonnia ossessiva sono stati il crogiolo di un’empatia inusuale, di una capacità di affrontare crisi con lucidità e coraggio.

Ogni capitolo è un affondo su un personaggio chiave: dalla resilienza malinconica di Lincoln alla visionarietà instabile di Ted Turner, passando per gli errori disastrosi dei “sani” Neville Chamberlain e George W. Bush. Il messaggio è chiaro: la normalità non è garanzia di leadership, così come la malattia non è sinonimo di debolezza.

Con la prefazione di Liliana Dell’Osso e tradotto con attenzione, questo libro sfida l’opinione pubblica a riconsiderare i legami tra salute mentale e potere, con uno sguardo etico e politico dirompente.

Una straordinaria follia è un’opera che colpisce nel profondo e lascia una domanda aperta: se la vulnerabilità è alla base della grandezza, cosa rende davvero un essere umano “idoneo” a guidare gli altri?

Gli immortali di Meluha, primo volume della Trilogia di Shiva di Amish Tripathi, pubblicato in Italia da Fanucci Editore, è uno di quei romanzi che non si limitano a raccontare una storia: reinventano un’intera cosmologia. Un’opera che fonde spiritualità e avventura, epica mitologica e fantascienza sociale, proponendo una rilettura moderna del dio Shiva non come divinità, ma come essere umano che conquista la sua grandezza attraverso il dubbio, la guerra e la scelta.

Ambientato in un’India alternativa e futuribile, dove le antiche civiltà si fondono con un’ideale società ordinata, tecnologicamente evoluta e moralmente rigida, il romanzo ci catapulta nel regno di Meluha: un impero perfetto, governato secondo i principi di Lord Ram, ma minacciato da una crisi che rischia di travolgere l’intero equilibrio.

Il cuore pulsante del romanzo è il conflitto tra Meluha, regno dell’ordine, e Swadweep, terra dei ribelli. Ma la vera battaglia è ideologica: cosa significa davvero il bene? E chi decide chi sono i nemici del dharma? In questo contesto Shiva, capo di una tribù tibetana, viene accolto a Meluha e riconosciuto come il “Neelkanth”, il leggendario salvatore annunciato dalle profezie. Il suo collo azzurro, macchiato dalla bevanda Somras, lo trasforma da outsider a figura messianica.

Ma Shiva non è un eroe già pronto. È un uomo comune, dotato di carisma, dubbi e paure. Ed è proprio questo il nucleo emotivo del romanzo: l’ascesa di un uomo che non si sente all’altezza della missione affidatagli, ma che proprio per questo ne è degno. In Shiva convivono rabbia e compassione, impulso guerriero e ricerca spirituale. Tripathi costruisce un personaggio tridimensionale, fallibile, ma potentemente umano.

Attorno a Shiva si muove un cast di personaggi secondari ricco e ben delineato, che non fungono da semplici comparse, ma accompagnano e riflettono l’evoluzione del protagonista. Tra questi spicca Sati, principessa meluhana, guerriera e custode di una profonda ferita sociale: è una Vikarma, una “maledetta”, colpevole di un karma che non ha scelto. Il suo rapporto con Shiva è uno dei motori narrativi del libro: non solo un amore, ma un confronto etico e culturale tra mondi differenti.

Anche i personaggi minori, come: Nandi, Parvateshwar, Ayurvati, sono tratteggiati con attenzione, spesso portatori di idee opposte, che contribuiscono a rendere l’universo di Meluha complesso e credibile. Nessuno è completamente giusto o sbagliato, e questa sfumatura morale è uno degli aspetti più riusciti del romanzo.

Uno degli elementi più affascinanti del libro è la sua ambientazione. Tripathi mescola storia, religione, scienza e filosofia per costruire un universo coerente e affascinante. Le città sono descritte nei dettagli, le leggi meluhane riflettono una logica precisa, i rituali e le tecnologie (come il Somras, elisir dell’immortalità) contribuiscono a costruire un mondo dove il mito diventa realtà tangibile. Ma non si tratta di un’adorazione cieca del passato: al contrario, Gli immortali di Meluha è anche una critica alle società statiche, alle caste, al determinismo karmico. Meluha è un’utopia che nasconde crepe profonde, e Shiva, con il suo sguardo straniero, le scorge prima degli altri.

“Se c’è qualcosa che distingue davvero un uomo dagli dei, è la capacità di scegliere tra ciò che è facile e ciò che è giusto.”

Il romanzo è attraversato da una serie di domande fondamentali, che lo rendono più profondo di un semplice fantasy epico. Cos’è il destino? Si può essere eroi senza volere? Esiste davvero un bene assoluto? Questi temi sono sviluppati con naturalezza, senza mai diventare didascalici, ma anzi integrati all’interno del percorso di crescita del protagonista.

La figura di Shiva rappresenta l’individuo che si confronta con la propria coscienza, in un mondo che cerca risposte assolute. Ma Tripathi suggerisce che le risposte non sono mai definitive, e che la vera forza sta nella ricerca, nella scelta, nell’imperfezione. Shiva, nella religione induista, è il dio della distruzione e della rigenerazione, una figura potentemente ambigua: asceta e guerriero, distruttore e protettore, meditatore e danzatore cosmico.

Tripathi prende questa complessità e la trasla in un contesto narrativo umano, trasformando Shiva non in un’entità sovrannaturale, ma in un uomo reale che, proprio attraverso le sue contraddizioni, diventa simbolo di rinnovamento.

Amish Tripathi adotta uno stile semplice, accessibile, quasi cinematografico, che punta sull’azione e sul dialogo. Le descrizioni sono nitide ma mai pesanti, i combattimenti coinvolgenti, i dialoghi spesso efficaci nel rendere le tensioni etiche tra i personaggi. Il ritmo è sostenuto, con un’alternanza tra scene d’azione, momenti contemplativi e rivelazioni mitologiche. Anche nei passaggi più lenti, la curiosità del lettore è sempre alimentata da nuovi interrogativi. L’intreccio è ben costruito, e la progressiva scoperta dei segreti di Meluha mantiene viva la tensione fino all’ultima pagina.

Gli immortali di Meluha è molto più di un fantasy mitologico: è un romanzo sul potere della scelta, sulla responsabilità, sull’identità come costruzione personale. In un mondo dove le divinità sono leggenda e gli uomini devono imparare a diventare tali, Amish Tripathi crea una saga epica e moderna, che affonda le radici nella spiritualità indiana per parlare a ogni lettore contemporaneo.

Shiva non è un dio che scende dall’alto, ma un uomo che sale faticosamente verso la divinità. Un viaggio che riguarda tutti noi. Un libro per chi ama il fantasy, ma anche per chi cerca una storia di trasformazione, giustizia e risveglio morale.

Nel romanzo, il celebre tridente (trishula), i capelli intrecciati e il collo blu, tutti attributi iconici del dio, assumono nuove funzioni simboliche, riconfigurati in chiave narrativa. La mitologia non viene spiegata: viene incarnata.

Se ami il fantasy epico con mondi vasti, eroi riluttanti e profonde implicazioni spirituali, Gli immortali di Meluha è un titolo da non perdere. Ti consiglio, inoltre: Il nome del vento di Patrick Rothfuss: per chi ama la costruzione lenta dell’identità, tra leggenda e realtà.

La Ruota del Tempo di Robert Jordan: per l’ambientazione vasta, il protagonista segnato da una profezia, e la dialettica bene/male. La trilogia di Ramayana di Ashok K. Banker: per chi cerca un’altra rivisitazione epica del mito indiano, con toni più bellici. Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin: se ti appassiona il potere, la religione e il ruolo della leggenda nella costruzione dell’autorità. La saga di Elric di Melniboné di Michael Moorcock: per la figura del dio/eroe tormentato e ambiguo, diviso tra destino e volontà.

Donne, alieni e carneficine rituali. La fantascienza si fa femminista, pulp, psichica. Suzuki Izumi è stata una pioniera misconosciuta della fantascienza giapponese, una mente visionaria che ha esplorato lo spazio, i sentimenti e l’orrore dell’oppressione patriarcale con una potenza immaginativa che ancora oggi lascia sgomenti. Hit parade di lacrime è una raccolta di racconti che pulsa di rabbia, di dolcezza distorta, di rivolta sotterranea.

È un’esplosione di creatività sovversiva, un urlo lucido lanciato dallo spazio profondo del cuore umano.Una fantascienza contaminata dal mito, dall’angoscia e dal desiderio di riscatto I racconti spaziano dall’horror psicologico alla space opera più anomala, passando per una satira inquieta della società giapponese del dopoguerra. In ognuna di queste storie la fantascienza diventa strumento per indagare i traumi, le disillusioni e le possibilità trasformative del femminile.

Suzuki non inventa semplicemente mondi nuovi: li distrugge e li reinventa con occhi intrisi di dolore e furia. Nel racconto d’apertura, una donna riceve il potere di mutare suo marito in qualunque cosa voglia: la vendetta qui si fa surrealista, intima, e tragicamente comica. Altrove, un gruppo di studentesse mette in scena un rito di sangue come forma di liberazione. Le protagoniste dei racconti di Suzuki sono donne sull’orlo, che scivolano nell’abisso con eleganza e ferocia.

Il titolo stesso è un ossimoro struggente: Hit parade di lacrime suggerisce una lista di successi, ma il contenuto è un’antologia di dolore e resistenza. La scrittura è densa, mutante, piena di visioni forti e simbolismi disturbanti: alieni tentacolari, bambini perduti, mostri interiori che diventano realtà tangibili. Suzuki non cerca la redenzione, ma la comprensione. In anticipo sui tempi, Suzuki scrive di corpi che sfuggono alla norma, di donne che si trasformano, si ribellano, si autodistruggono e si ricostruiscono. Il potere, qui, è sempre ambivalente: capace di salvare quanto di annientare. Ogni racconto è una sfida ai canoni della narrazione maschile, alla logica lineare, all’ordine.

La bellezza che distrusse Atene. Una confessione tragica e affascinante dal cuore dell’antichità.

Chi era davvero Alcibiade? Un traditore, un seduttore, un genio politico, un incantatore di folle? Oppure l’ultima, disperata incarnazione di un’idea di Atene destinata a sgretolarsi con lui? In Alcibiade, Ilja Leonard Pfeijffer sceglie la forma dell’autobiografia impossibile per ridare voce a uno dei personaggi più controversi e carismatici della Grecia classica, restituendolo al lettore in tutta la sua ambiguità.

tentativo di raccontare la sua verità prima della fine. Non c’è qui l’eroe monolitico, né il villain da tragedia: c’è l’uomo, fragile e grandioso, ambizioso e imprudente, che ha cavalcato l’onda della storia fino a diventare egli stesso leggenda. L’ex pupillo di Socrate, l’icona di un’epoca in bilico tra democrazia e tirannide, torna a parlare con parole moderne, con uno sguardo che attraversa i secoli.

costruisce il V secolo a.C. con precisione filologica e passione narrativa. Ogni pagina è un affresco vibrante: la Atene democratica, la Sparta oligarchica, l’imperialismo, i complotti, la bellezza maschile come potere, la caduta come destino. Il romanzo è densissimo, ma mai ostico: è letteratura storica che si legge come un memoir, ed è anche un potente specchio del nostro tempo, attraversato da figure altrettanto seducenti e distruttive.

Alcibiade racconta la sua vita come un uomo che ha amato la polis e ha finito per ucciderla. La sua confessione è un canto funebre, ma anche un esercizio di stile, uno sfoggio retorico degno dei sofisti da cui proviene. È come se il lettore fosse trascinato nel simposio finale di un mondo che si crede eterno mentre crolla. Ilia Leonard Pfeijffer riesce nell’impresa di far sentire Alcibiade vivo, moderno, sfuggente come lo fu per Tucidide, Platone e Plutarco.

Perché leggerlo: In un’epoca in cui la politica sembra spesso teatro e il potere un gioco di immagini, Alcibiade ci parla con un’attualità inquietante. È il ritratto di un uomo che ha cercato di dominare gli eventi, finendo divorato da essi. È una riflessione acuta sul carisma e sulla responsabilità, sulla bellezza e sul disincanto, sul prezzo del genio quando non conosce freni.

Consigliato a chi ama: Le biografie storiche letterarie, i romanzi di Marguerite Yourcenar, Gore Vidal e Mary Renault, le riflessioni sul potere e sull’ambiguità morale, I personaggi che non si lasciano né amare né odiare, ma solo capire.

Esistono storie che non sembrano vere nemmeno mentre le si legge. Eppure, Ho sposato un nazista è una testimonianza reale, brutale, sconvolgente. Hilde Keller, con l’aiuto del giornalista David Murgia, ci guida nei meandri oscuri di una realtà che sembrava sepolta dalla Storia, e invece è viva, ramificata, lucida: quella del neonazismo europeo.

Hilde, donna fragile e ferita, è alla ricerca di protezione. Ma ciò che trova è l’abbraccio di un uomo inquietante: Heinrich, figura magnetica e sinistra, che sotto l’apparenza irreprensibile nasconde un fanatismo inquietante. L’incontro tra i due diventa il preludio a un incubo. Il matrimonio, celebrato nel castello di Wewelsburg, luogo simbolico delle SS, secondo i rituali delle Waffen-SS, è il punto di non ritorno: Hilde si ritrova immersa in un sistema fatto di simboli occulti, raduni clandestini, uomini potenti e insospettabili pronti a rifondare il Quarto Reich.

La forza di questo libro sta nel suo essere una testimonianza diretta. Hilde non cerca pietà, ma verità. Racconta abusi, cerimonie esoteriche, riunioni tra professori universitari, politici e imprenditori che si muovono sotto l’egida della svastica. Lo fa con una scrittura cruda e senza orpelli, quasi trattenendo il fiato, come chi ha ancora paura di essere ascoltata. E ha ragione ad averne. Il messaggio è chiarissimo: ciò che credevamo sepolto è ancora vivo.

È qui, tra noi. E sa come infiltrarsi. Solo grazie alla maternità e alla fede, Hilde riesce a trovare una via di fuga. Ma il prezzo è altissimo: vive sotto falso nome, in un luogo segreto, costantemente minacciata. Tuttavia, ha scelto di raccontare. Di denunciare. Di gridare. E lo fa con lucidità e coraggio. Questo libro è il suo atto politico e umano.

Perché leggerlo: Per comprendere che l’estremismo non è finzione narrativa, ma realtà organizzata e pericolosa, per ascoltare una voce femminile che ha avuto il coraggio di uscire dall’inferno e denunciare, perché leggere Ho sposato un nazista è un dovere civile tanto quanto letterario. Un libro che mette in discussione le certezze. Un documento urgente e necessario. La storia di Hilde Keller è il racconto della seduzione del male. Ma anche della forza di chi, dopo essere precipitato, trova il coraggio di tornare a guardare il sole.

“Se un leone potesse parlare, non potremmo capirlo.” Questa celebre frase di Wittgenstein, che scava nell’incomunicabilità tra mondi diversi, diventa il punto di partenza di un esperimento letterario che sfugge a ogni etichetta. Piove a Mosca, romanzo breve ma folgorante, segna l’esordio narrativo di Zsuzsa Selyem con un’opera che sembra smantellare, pezzo dopo pezzo, l’idea stessa di saga familiare, reinventandola in forma post-umana.

A raccontare la storia di István Beczásy, novantasettenne che affida le sue memorie alla nipote, non è una voce sola. O meglio, lo è, ma frammentata in una costellazione di creature, animali, piante, entità minime, che si prendono gioco della retorica onnisciente e sanno osservare con lucidità il grottesco e il tragico della storia umana. Questi narratori non umani non fanno solo da sfondo, ma commentano, ironizzano, si insinuano nel cuore stesso della narrazione, lasciando che siano gli oggetti e le creature più silenziose a svelare verità scomode.

In poco più di cento pagine, Selyem costruisce una genealogia che si srotola tra prigionie politiche, torture, doppi fondi della storia dell’Est Europa. Ma lo fa senza mai cadere nel patetico o nell’enfasi didascalica. Il dolore, qui, passa attraverso filtri stranianti, spesso più corrosivi di una cronaca nuda: i silenzi del protagonista e la crudele ironia della voce narrante si completano a vicenda. Il risultato è una riflessione sulla memoria come territorio in frantumi, da cui emergono frammenti che il lettore deve ricomporre.

Selyem lavora ai margini del linguaggio, e proprio in quei margini costruisce un piccolo miracolo narrativo. In un mondo dove l’umano ha perso il centro, Piove a Mosca esplora cosa significhi raccontare la Storia, quella grande e quella intima, senza più fidarsi dell’io, della linearità o dell’epica. Invece di eroi, troviamo creature che osservano. Invece di certezze, lacune. Invece di una saga, una costellazione.

Perché leggerlo: perché non somiglia a nulla di ciò che avete letto sulle dittature dell’Est europeo, perché con pochi elementi, riesce a riformulare il rapporto tra narratore, memoria e finzione, perché è un raro esempio di romanzo contemporaneo che osa, con leggerezza e sapienza, ribaltare le regole del gioco.

Nel cuore delle opere di Algernon Blackwood pulsa sempre una nostalgia sottile, un richiamo che non ha nulla di umano e tuttavia parla a ciò che è più profondamente umano: il desiderio di connessione con l’invisibile, con le forze della natura, con l’ignoto che abita dentro e fuori di noi. La promessa dell’aria è forse il suo romanzo più limpido e malinconico in questa direzione, un’opera che rifiuta i consueti meccanismi dell’horror o della narrativa fantastica per abbracciare invece un’etica poetica del ritorno e dello smarrimento.

Joe Wimble è un uomo come tanti: marito devoto, padre affettuoso, lavoratore instancabile. Ma dentro di lui sopravvive un ricordo struggente, un’eco di quando da ragazzo riusciva a sentire la “voce dell’aria” e a dialogare con ciò che vola. Non si tratta di un potere magico in senso stretto, ma di una facoltà spirituale, quasi estatica: la capacità di essere tutt’uno con l’ambiente, di ascoltare ciò che il mondo sottile sussurra. Quando sua figlia Joan nasce, in bilico tra due mondi, quello visibile e quello immateriale, Joe sente che quella promessa infantile non era vana. E inizia così un lento, ostinato cammino di risveglio.

Blackwood rovescia con finezza la struttura del romanzo di formazione: non c’è qui un giovane che diventa uomo, ma un adulto che torna ad ascoltare il bambino dimenticato che era stato. In questa inversione, il romanzo si carica di un senso di perdita che è anche speranza. La vera magia non è nel sovrannaturale, ma nella capacità di riconoscere ciò che è stato messo a tacere: il mistero che vibra nelle foglie, nelle nuvole, nel canto degli uccelli.

Lo stile di Blackwood è essenziale e incantato. Ogni frase sembra fatta per sfiorare, non per colpire. Non ci sono grandi colpi di scena, ma una tensione continua, eterea, che avvolge il lettore come una nebbia luminosa. L’inquietudine non deriva dal terrore, ma dalla consapevolezza che il mondo è più vasto di quanto ci raccontino le nostre vite borghesi.

La figura di Joan è centrale: bambina simbolo, emanazione del non-detto, guida silenziosa che restituisce a Joe, e, in un certo senso, anche alla madre, l’accesso a un’altra visione. L’infanzia non è semplicemente una fase della vita, ma un portale: e chi ne conserva le chiavi ha il dovere di aprirlo di nuovo.

La promessa dell’aria è un libro che ci invita a “volare basso”, a riscoprire la spiritualità perduta della natura, il potere dei legami invisibili e il diritto alla meraviglia. Un romanzo dolce, fuori dal tempo, che parla al cuore di chi non ha mai smesso di guardare il cielo aspettando un segno.

Nel pieno della devastazione della Seconda guerra mondiale, mentre le bombe radevano al suolo città intere e il saccheggio sistematico del patrimonio culturale sembrava un danno collaterale inevitabile, ci fu chi comprese che l’identità di un popolo passa anche, e forse soprattutto, dalle sue opere d’arte. Identity Men di Alberto Meomartini e Andrea Villa racconta la storia meno raccontata eppure fondamentale di uomini e donne che, tra il 1943 e il 1951, misero in salvo il patrimonio artistico italiano con un coraggio e una lucidità che meritano di essere ricordati.

Il libro si concentra sulle biografie dei membri della Monuments, Fine Arts and Archives Sub-Commission (i famosi “Monuments Men”) operativi in Italia, ma amplia subito lo sguardo includendo un mosaico eterogeneo di protagonisti: funzionari italiani del regime fascista mossi dal timore del crollo imminente, oppositori politici convinti, suore e prelati, donne ausiliarie delle forze armate alleate, giovani funzionarie delle soprintendenze. Una rete sommersa e spesso dimenticata che agì per amore dell’arte, andando ben oltre i propri doveri formali.

Non si tratta solo di un saggio storico, ma di una narrazione corale dove ogni capitolo restituisce dignità e complessità a figure che la memoria ufficiale ha spesso lasciato ai margini. Il libro dimostra come la difesa del patrimonio culturale non fu un’impresa isolata di alcuni intellettuali d’élite, ma un’azione collettiva e interclassista, che coinvolse civili e militari, credenti e laici, italiani e stranieri.

L’indagine è puntuale, sorretta da fonti archivistiche, testimonianze e documenti d’epoca. Ma ciò che colpisce è il tono appassionato e rispettoso, che trasforma ogni scheda biografica in un piccolo atto di giustizia. Si riscopre così il volto umano della conservazione: quello di chi ha rischiato la vita per nascondere un quadro, per fermare un treno carico di bottini, per proteggere una chiesa.

Identity Men è un volume prezioso e necessario, che restituisce voce a chi ha agito con etica e intelligenza in un tempo dominato dal caos. Un libro che celebra il valore universale dell’arte e ci ricorda che difendere un affresco, un manoscritto, una scultura, significa difendere anche la memoria e la libertà.

Finché la vittima non sarà nostra

Nel cuore del dolore, là dove la parola vacilla e la carne si fa linguaggio, Dimitris Lyacos ci trascina con Finché la vittima non sarà nostra in un paesaggio apocalittico e lirico insieme, dove il confine tra poesia e prosa, tra epica e cronaca dell’orrore, si dissolve come un corpo in fiamme. L’opera non è un semplice romanzo, ma una forma ibrida, sperimentale, quasi un rito: un’incubazione dolorosa e spietata della violenza come architrave del nostro tempo.

Attraverso una polifonia di voci, uomini e donne, carnefici e vittime, detenuti, esiliati, devoti, profanati, Lyacos costruisce un universo narrativo che si estende ai margini della civiltà occidentale, facendone emergere le sue ossessioni secolari: il corpo come campo di battaglia, la tortura come pratica linguistica, la religione come degenerazione sacrale del dominio. La città in cui si muovono i personaggi, o meglio, sopravvivono, è un antro dantesco, un limbo post-industriale dove l’umanità si scompone in figure archetipiche e insieme disperatamente contemporanee.

Il testo ha la densità di un poema maledetto, il ritmo di una liturgia spezzata. La violenza non è soltanto narrata: viene evocata in modo ossessivo, immersiva, tanto da diventare quasi una grammatica del reale. Il cannibalismo, l’omicidio rituale, la guerra, la sorveglianza, il lavoro forzato: ogni gesto estremo si dispiega come un’eco di civiltà in rovina, un affresco allegorico su ciò che accade quando il dolore diventa strumento e al tempo stesso fine.

E proprio quando la violenza sembra aver raggiunto il suo apice, l’autore opera una torsione semantica spiazzante: il dolore si fa medicina, l’annientamento una forma paradossale di salvezza. In questo rovesciamento sta forse la chiave più disturbante del libro. Non è più la vittima a parlare, ma il suo carnefice; o, peggio, la vittima che ha interiorizzato la voce del carnefice e l’ha fatta propria, come unico codice per esistere.

Tradotto con rigore da Viviana Sebastio, il libro mantiene intatta la tensione poetica dell’originale, restituendo al lettore italiano tutta la carica visionaria, profetica e politica del testo. Dopo la trilogia Poena Damni, Lyacos continua a scolpire una delle opere più radicali della letteratura contemporanea europea, una scrittura che si muove tra l’esegesi biblica e l’estetica post-human, tra Artaud e Genet, tra Blanchot e Pasolini.

Finché la vittima non sarà nostra è un libro che non consola, non guida e non spiega. Si limita a mostrare, e in questo sta la sua forza e la sua necessità. Una discesa agli inferi che ci riguarda tutti, perché nella carne aperta dell’altro, come ci ricorda Lyacos, si specchia sempre un frammento della nostra.