C’è una linea sottile, fragile e luminosa, che separa il dolore dalla bellezza. Rainer Maria Rilke l’ha percorsa tutta la vita, come un funambolo della parola.

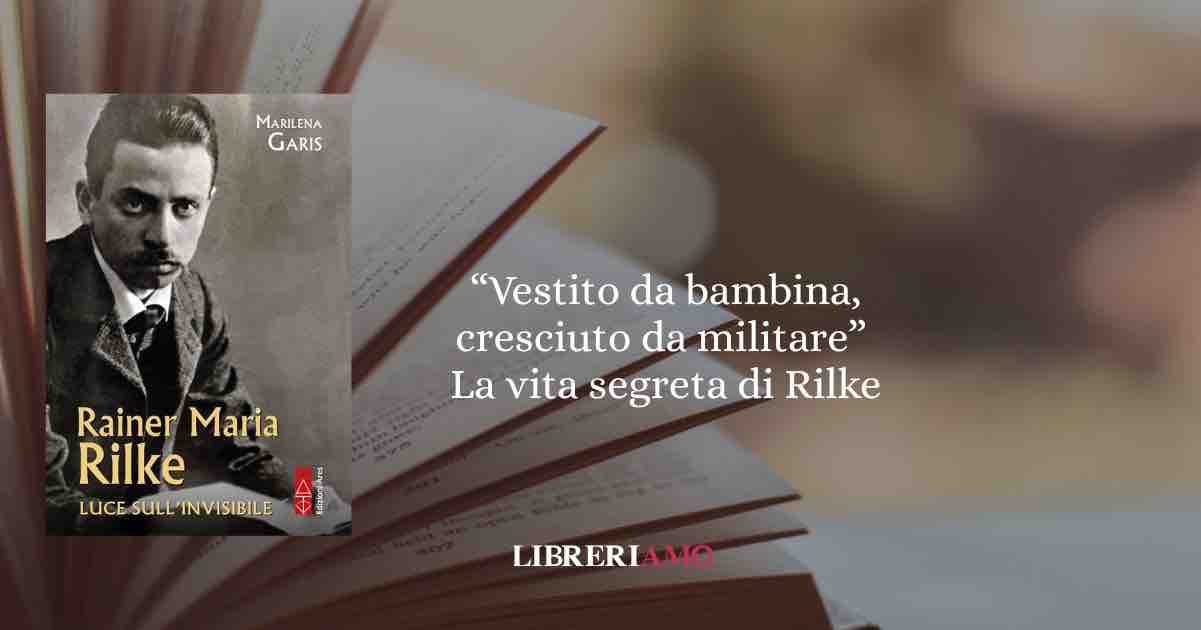

Non c’è poeta del Novecento che abbia saputo abitare l’invisibile con la sua stessa intensità. Non c’è anima così silenziosamente inquieta che sia riuscita, come lui, a trasformare la ferita in forma. A raccontarcelo è Marilena Garis, con una biografia sentita, profonda, mai accademica: “Rainer Maria Rilke. Luce sull’invisibile” , edita da Ares.

Un libro che non si limita a inseguire le tappe di una vita straordinaria, ma ci accompagna in un viaggio nell’interiorità di uno degli spiriti più delicati e tormentati della letteratura moderna.

“Vestito da bambina e addestrato dai militari”: la vita segreta di Rainer Maria Rilke, il Poeta-Vagabondo che sconvolse la Poesia del ’900

Luce sull’invisibile è più di una biografia: è un atto d’amore verso un uomo che ha fatto della fragilità una forma di conoscenza. Marilena Garis ci restituisce il poeta nella sua umanità più profonda, senza mitizzazioni né freddi dati biografici. E ci ricorda, con le sue parole, che la poesia, quella vera, nasce sempre da un cuore che ha conosciuto il dolore. E ha avuto il coraggio di non fuggirlo.

Crescere nel corpo sbagliato, tra amore e disciplina

Rilke nasce a Praga nel 1875 e, fin dalla culla, è oggetto di una proiezione disturbante: la madre, distrutta dalla perdita di una figlia, lo veste e lo educa come se fosse una bambina. Lo chiama col nome della sorellina morta. Gli mette addosso abiti con pizzi, fiocchi, gonne. Questo inizio, che oggi chiameremmo traumatico, segna la sua identità profonda. Non si tratta solo di una questione psicologica: è un nodo poetico originario.

Rilke crescerà sentendo di non appartenere mai del tutto al proprio corpo, di essere qualcosa che cambia forma, che sfugge. E questa sensazione di metamorfosi diventa il cuore della sua arte. A spezzare questo legame morboso arriva il padre, che decide per lui un destino altrettanto violento, ma di segno opposto: l’iscrizione a una scuola militare, dove disciplina, rigore e annientamento dell’individualità sono la norma.

È in questo ambiente che il giovane Rainer: fragile, sensibile, già poetico, impara a sopravvivere chiudendosi dentro. Tra la madre che lo vuole bambina e il padre che lo impone soldato, nasce un poeta che ha imparato a stare in silenzio davanti al mondo. Ma che, dentro, non ha mai smesso di parlare.

La fuga verso l’invisibile

Rilke non è mai un autore “stanziale”. Non lo è fisicamente, né spiritualmente. Dalla giovinezza in poi si muove come un pellegrino in cerca di senso. Le tappe della sua vita sono quelle di una geografia interiore che attraversa l’Europa, ma anche le stagioni dell’anima: la Russia degli zar, dove accompagna Lou Andreas-Salomé e sperimenta una spiritualità nuova e mistica; la Parigi di Rodin, dove impara a scolpire il verso come fosse marmo; il castello di Duino, sospeso tra mare e rovine, dove le Elegie Duinesi prendono forma come sussurri del divino.

Ogni luogo è un approdo e una fuga.

Ogni persona incontrata, da Salomé a Rodin, da Clara Westhoff alla figlia Ruth, diventa occasione di amore e smarrimento, di ricerca e solitudine.

Perché Rilke ha un bisogno radicale di proteggere il proprio spazio creativo. Vive di lettere, di ritiro, di rituali quotidiani che gli permettano di accogliere ciò che è invisibile agli occhi del mondo.

Le parole come visione

La poesia di Rilke è una continua soglia tra il visibile e l’invisibile. In lui la parola non è mai solo parola: è epifania, apparizione, brivido. Le sue metafore non servono a spiegare, ma a evocare. La realtà viene trasfigurata fino a diventare sogno, simbolo, spiraglio sul mistero.

Le Elegie Duinesi e i Sonetti a Orfeo non sono semplici opere letterarie: sono mappe dell’anima, costellazioni interiori. È come se Rilke, attraverso i versi, si mettesse in ascolto di una voce che viene da oltre il tempo, oltre il dolore, oltre la morte.

Scrive in una lettera: “Abbiate pazienza con tutto ciò che è irrisolto nel vostro cuore e cercate di amare le domande stesse…”. In questa frase, che oggi rimbalza sui social e sugli account di poesia, c’è tutta la filosofia rilkeana: abitare la domanda senza pretendere la risposta.

Accettare il mistero senza bisogno di dominarlo. Il dolore come radice della luce Marilena Garis riesce, con uno stile fluido e partecipe, a restituire non solo i fatti della vita di Rilke, ma soprattutto il suo “tono dell’essere”. Ci mostra come dietro ogni sua pagina si nasconda una battaglia silenziosa tra angoscia e bellezza, tra bisogno d’amore e terrore della fusione.

Rilke è, prima di tutto, un uomo che cerca di salvarsi scrivendo. Ogni poesia è un’ancora lanciata nel buio. Ogni lettera un frammento di umanità offerta all’altro.

Nel raccontare i luoghi che lo hanno ospitato, da Muzot alle Alpi, da Firenze a Capri, Garis non descrive solo paesaggi, ma tappe spirituali. Sono stazioni di una via crucis laica, in cui l’esilio non è solo fisico ma esistenziale.

Rilke oggi: perché leggerlo

Le sue poesie chiedono tempo, ascolto, presenza. Parlano a chi si sente “fuori posto”, a chi porta una ferita antica, a chi ha amato troppo e perso troppo presto.

Leggere Rilke è come entrare in una cattedrale fatta di parole sussurrate. Non si esce mai come si è entrati.

Rilke è Il poeta che non voleva farsi fotografare, Rilke era ossessionato dalla riservatezza. Non amava farsi fotografare, temeva che un’immagine potesse catturare e deformare il suo spirito.

Era anche estremamente superstizioso: prima di scrivere doveva sistemare con cura la scrivania, accendere una candela, indossare un anello particolare.

Viveva la scrittura come un rituale quasi sacro. A Muzot, dove compose le Elegie, parlava spesso di “voci” che lo attraversavano, come se fosse un medium del mistero.