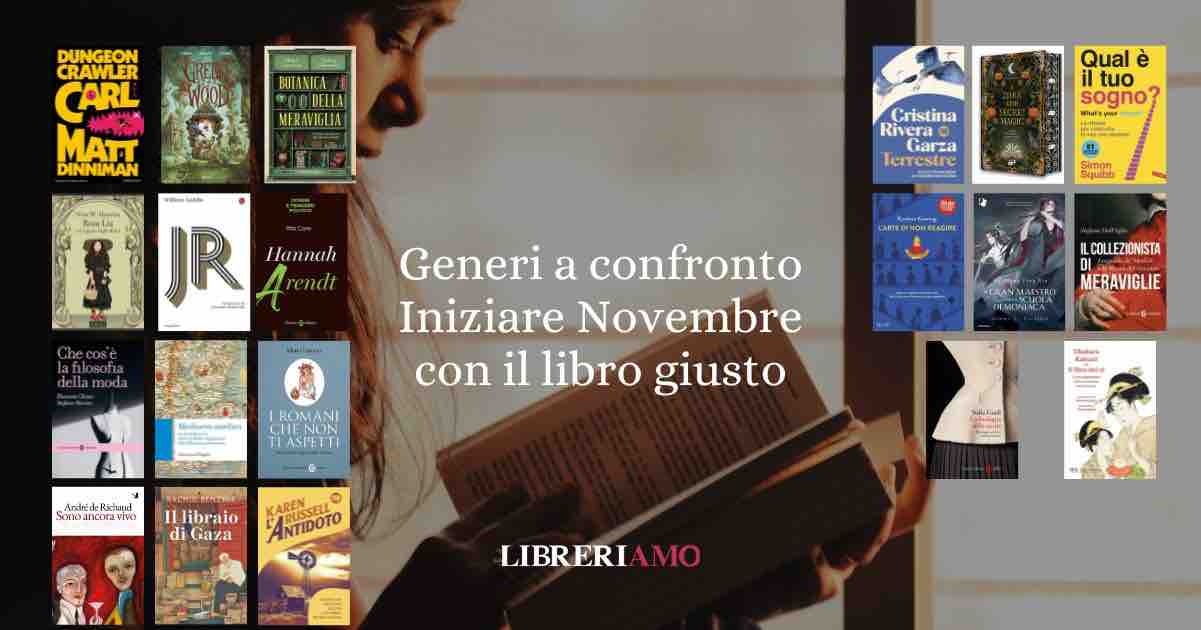

Come iniziare Novembre con il libro giusto: 20 opere e generi a confronto

20 libri di generi diversi: romanzi, saggi, classici e nuove voci da scoprire per ritrovare sé stessi attraverso la lettura.

In un panorama editoriale sempre più vasto e mutevole, scegliere il libro giusto può diventare un atto di scoperta e di meraviglia. Ogni titolo è una porta che si apre su un mondo diverso: un viaggio nella mente di chi scrive, un riflesso di chi legge. Che si tratti di romanzi intensi o saggi illuminanti, di storie d’amore o di avventure fantastiche, la letteratura continua a offrirci specchi e mappe, strumenti per comprendere il nostro tempo e, insieme, per perderci dentro l’immaginazione.

In questa articolo troverai libri di generi diversi, capaci di parlare all’anima in modi sempre nuovi: voci classiche e contemporanee, esperimenti di scrittura e ritorni all’essenziale, pagine che emozionano, interrogano e fanno pensare.

20 libri per tutti i generi: come iniziare Novembre con il libro giusto

La ricchezza della letteratura sta proprio nella sua varietà: tra un saggio che illumina e un romanzo che commuove, ogni lettura lascia una traccia, un’eco, una domanda. Non importa da dove inizi: ogni libro che scegli è una forma di viaggio, e ogni viaggio, anche il più breve, può cambiare il tuo modo di guardare il mondo. Che tu cerchi una storia per evadere o un pensiero per capire, lascia che queste pagine ti trovino: perché, come scriveva Marguerite Duras, “leggere è cercare di raggiungere un luogo che si è già dentro”.

“Il libro del tè”. L’arte giapponese della cerimonia del cha no yu di Kakuzō Okakura – Rizzoli

“Il libro del tè” di Kakuzō Okakura, pubblicato in una nuova edizione da Rizzoli (traduzione di Tania Spagnoli, introduzione di Silvia Stucky), è uno di quei testi che si sfogliano lentamente, come si verserebbe una tazza di matcha: con rispetto, silenzio e attenzione assoluta. Scritto all’inizio del Novecento, questo piccolo classico del pensiero giapponese è molto più di un saggio sulla cerimonia del tè: è un manifesto spirituale, un ponte tra Oriente e Occidente, un invito a ritrovare nel gesto quotidiano la traccia di un’armonia perduta.

Okakura, esteta, filosofo e studioso delle arti tradizionali del Giappone, ci conduce in un viaggio che parte dalle antiche dinastie cinesi per approdare alla spiritualità zen. Il “cha no yu”, la cerimonia del tè, non è solo un rito estetico ma un vero e proprio cammino interiore, dove ogni movimento, dal modo di versare l’acqua al silenzio tra due parole, diventa un passo verso la consapevolezza. Nelle sue pagine il tè non è una bevanda, ma una via (dō): una forma di meditazione, un’arte del vivere. Bevendo lentamente, il corpo e la mente si riconciliano, la bellezza si confonde con l’imperfezione, e ciò che è effimero diventa eterno.

Okakura definisce questo equilibrio “teismo”, un modo di intendere il mondo che fonde taoismo, confucianesimo e buddhismo zen. Non si tratta di una religione, ma di una disposizione dello spirito: il culto della bellezza nell’imperfezione, la ricerca di purezza in ciò che è semplice, l’accettazione serena del divenire. Nel “teismo” la tazza scheggiata, la stanza spoglia, il ramo spezzato non sono difetti: sono segni del tempo, tracce dell’essere, emblemi di una grazia che non ha bisogno di splendore.

Okakura ci insegna che la vera raffinatezza non sta nel possedere, ma nel comprendere: nel vedere il mondo come un insieme di relazioni delicate, dove ogni gesto contiene l’universo. Pubblicato per la prima volta nel 1906 in inglese, “Il libro del tè” nacque come risposta all’incomprensione tra Oriente e Occidente.

Okakura scrisse per i lettori europei e americani, cercando di spiegare la profondità di una cultura che veniva spesso ridotta a mera curiosità esotica. E riuscì nell’impresa di tradurre la filosofia giapponese in un linguaggio universale, rivelando come la lentezza, l’attenzione e il rispetto per la materia potessero diventare forme di resistenza contro il caos della modernità.

Il messaggio di Okakura risuona con forza rinnovata: il tè come antidoto al rumore, come gesto politico e poetico insieme. Questa edizione arricchita dall’introduzione di Silvia Stucky, artista e maestra del tè, restituisce al testo tutta la sua potenza meditativa e simbolica. Ogni parola diventa una pausa, ogni descrizione una forma di invito a rallentare. Leggere “Il libro del tè” significa sedersi accanto a Okakura e guardare il mondo attraverso i suoi occhi: quelli di chi crede che la grazia si nasconda nelle piccole cose e che la semplicità sia la più alta forma di saggezza.

“Il libro del tè” ci ricorda che la bellezza non risiede nell’efficienza, ma nella presenza. Okakura ci insegna che la pace non si conquista, si coltiva, come una pianta fragile da proteggere con gesti gentili. Un libro da leggere come si medita: lentamente, una tazza alla volta.

“Il collezionista di meraviglie”. Leopoldo de’ Medici e la Roma del Seicento di Stefano Dall’Aglio – Carocci Editore.

C’è un filo d’oro che lega le antiche collezioni del Seicento alle moderne gallerie d’arte, un filo fatto di curiosità, ambizione e desiderio di conoscenza. Nel suo raffinato volume “Il collezionista di meraviglie”. Leopoldo de’ Medici e la Roma del Seicento, Stefano Dall’Aglio ci restituisce il ritratto di un uomo e di un’epoca in cui collezionare significava comprendere il mondo.

Principe, cardinale, mecenate e spirito enciclopedico, Leopoldo de’ Medici fu una delle figure più affascinanti del Barocco europeo: fratello del granduca Ferdinando II, fondatore dell’Accademia del Cimento, instancabile cacciatore di libri, sculture, monete, mappe e meraviglie naturali.

In queste pagine, Dall’Aglio lo racconta non come un semplice collezionista, ma come un intellettuale moderno ante litteram, capace di muoversi tra scienza e arte, tra devozione e mondanità, tra la Firenze medicea e quella Roma che, nel Seicento, era il vero palcoscenico del potere e della bellezza. Il saggio illumina un momento irripetibile della storia: la Roma barocca, città di papi e cardinali, di scavi archeologici e feste grandiose, di artisti e filosofi che trasformavano il caos in armonia.

È qui che Leopoldo de’ Medici trova terreno fertile per il suo instancabile collezionismo, e lo fa grazie al suo abile agente e corrispondente, Ottavio Falconieri, figura chiave che diventa l’occhio e la voce del cardinale a Roma. Attraverso un corpus inedito di lettere, finora sconosciuto agli studiosi, Dall’Aglio ricostruisce la rete di rapporti, scambi e passioni che animavano quel mondo: dalle trattative segrete per acquistare antichità al commercio di manoscritti e strumenti scientifici, dalle osservazioni astronomiche all’incontro con personaggi straordinari come Bernini, Cristina di Svezia e Athanasius Kircher.

Ogni capitolo è costruito come una storia dentro la Storia, dove l’indagine storica si intreccia alla meraviglia del racconto. Scopriamo Leopoldo intento a decifrare l’“occhio di Giove” o a inseguire il “più bel busto di Roma”, mentre il mondo intorno a lui si apre come un grande laboratorio del sapere. Dall’Aglio dimostra come il collezionismo di Leopoldo non fosse semplice ostentazione di lusso, ma una forma di conoscenza totale, un modo di mettere ordine nel caos della realtà attraverso l’arte, la scienza e la memoria.

Le “meraviglie” non erano solo oggetti rari, ma idee, visioni, esperimenti, simboli di un tempo in cui la curiosità umana cercava di conquistare l’infinito. “Il collezionista di meraviglie” è anche un ritratto dell’Italia seicentesca come crocevia di discipline e linguaggi, dove un cardinale poteva interessarsi alle comete quanto alle pitture fiamminghe, e dove i confini tra erudizione e passione si facevano volutamente sfumati.

Dall’Aglio restituisce tutto questo con una scrittura limpida e appassionata, capace di coniugare rigore accademico e capacità narrativa. Ne emerge il ritratto di un’epoca febbrile, in bilico tra fede e scienza, tra meraviglia e disincanto, e di un uomo che fece della conoscenza un’arte di vivere. Con “Il collezionista di meraviglie”, Stefano Dall’Aglio firma un libro prezioso, colto e accessibile, che ci riporta al cuore pulsante del Seicento: un secolo di luci e ombre, di intuizioni geniali e di splendori effimeri.

Leopoldo de’ Medici emerge come simbolo di un’umanità che non ha mai smesso di cercare, nel marmo, nelle stelle, nei libri, il senso profondo del meravigliarsi. Un saggio che è al tempo stesso ritratto, affresco e indagine: un viaggio nella Roma barocca che sapeva ancora stupirsi del mondo.

“Archeologia della moda. Heritage, archivi, comunicazione” di Sofia Gnoli, – Carocci Editore

La moda, come la memoria, vive di ritorni. In un’epoca in cui l’industria globale corre a una velocità vertiginosa, “Archeologia della moda” di Sofia Gnoli ci invita a fermarci, a guardare indietro, a riscoprire la potenza narrativa del passato. Perché ogni brand, ogni maison, ogni abito d’archivio racchiude una storia che merita di essere riportata alla luce, non per nostalgia, ma per identità.

Gnoli, docente all’Università IULM e firma autorevole di Vogue Italia, La Repubblica e La Stampa, affronta un tema cruciale per la cultura contemporanea: il brand heritage, quell’anima storica che distingue una griffe, ne legittima il valore e ne alimenta il desiderio. Dalla musealizzazione delle maison alle strategie comunicative delle grandi holding del lusso, “Archeologia della moda” svela come il patrimonio culturale sia diventato un asset strategico, un motore invisibile di creatività e prestigio. Attraverso case study, mostre e archivi, Gnoli mostra come la moda di oggi sia sempre più intrecciata con la sua storia, una forma di “archeologia estetica” che scava nel tempo per reinventare il linguaggio del presente.

Il libro è un viaggio tra memoria e innovazione, che attraversa i luoghi sacri del patrimonio sartoriale: dagli archivi Fendi e Valentino ai silos Armani, dal Musée Yves Saint Laurent al Palazzo Pitti di Firenze. Ogni luogo custodisce un frammento di quella “archeologia del desiderio” che la moda trasforma in racconto visivo e materiale.

Gnoli dedica pagine memorabili ai grandi interpreti di questa tensione tra passato e presente: Umberto Tirelli, il “ricercatore di costumi” che trattava gli abiti come reperti; Anna Piaggi, pioniera del vintage e collezionista di immaginari; Massimo Cantini Parrini, custode contemporaneo di un’estetica che unisce artigianato e visione cinematografica. L’autrice non si limita a descrivere: interpreta.

Ogni capitolo mostra come la moda diventi un linguaggio della memoria, capace di dialogare con la storia dell’arte, con il cinema e con la filosofia. Dai revival ottocenteschi ai citazionismi di Alessandro Michele per Gucci, fino ai casi Dior e Saint Laurent, Gnoli analizza il potere del rimando e la dialettica fra autenticità e reinterpretazione. Non si tratta solo di recuperare il passato, ma di trasformarlo in comunicazione: di fare della memoria un dispositivo narrativo, estetico e identitario.

È questo, ci dice Gnoli, il segreto dell’heritage, il modo in cui un marchio costruisce il proprio mito nel tempo. Scrittura limpida, visione trasversale, sensibilità curatoriale: “Archeologia della moda” è un saggio che unisce il rigore della ricerca universitaria alla grazia di un racconto colto e sensoriale.

Ogni pagina riflette la profonda competenza di Sofia Gnoli, ma anche la sua passione per la moda come arte totale, capace di unire archivio e avanguardia, materia e memoria, identità e comunicazione. In un mondo dove tutto sembra effimero, il libro ci ricorda che la vera modernità nasce dall’arte di custodire.

“Archeologia della moda” è una riflessione necessaria sul potere del tempo nella cultura del lusso: un viaggio tra stoffe, archivi e icone che ci insegna come l’eleganza non sia solo apparenza, ma conoscenza. Con sguardo critico e poetico, Sofia Gnoli ci mostra che il futuro della moda non sta nel nuovo, ma nel modo in cui sappiamo guardare al passato con occhi innamorati e consapevoli. Un libro che ogni amante della moda, ma anche della storia, dell’arte e della cultura visiva, dovrebbe leggere per capire come nasce davvero la bellezza.

“L’arte di non reagire” di Ryushun Kusanagi – Rizzoli

Viviamo in un’epoca che premia la velocità, la risposta immediata, la competizione continua. Ma a che prezzo? Nel suo libro “L’arte di non reagire”, il monaco giapponese Ryushun Kusanagi ci invita a fare qualcosa di apparentemente semplice, eppure rivoluzionario: smettere di reagire automaticamente.

Fermarci. Ascoltare. Comprendere prima di rispondere. In queste pagine, Kusanagi riscopre la saggezza del buddhismo primitivo, reinterpretandola con la chiarezza di chi conosce la fragilità del mondo contemporaneo. Il suo è un messaggio limpido: non possiamo eliminare la sofferenza dalla vita, ma possiamo imparare a non farci travolgere dalle nostre reazioni, che spesso sono la vera causa del dolore.

Kusanagi parte dalle Quattro nobili verità di Siddhartha Gautama: esiste la sofferenza, ha una causa, può essere superata, e c’è una via per riuscirci. Ma la sua analisi non si ferma alla teoria: il monaco conduce il lettore in un percorso pratico, fatto di esercizi, aneddoti e riflessioni sulla vita quotidiana. L’obiettivo non è raggiungere un distacco freddo, ma una lucidità serena, una forma di presenza che ci permette di guardare a ciò che accade senza esserne prigionieri. “Ogni volta che reagisci d’impulso”, scrive Kusanagi, “rinunci a conoscere davvero te stesso”.

Così il libro diventa un manuale di libertà interiore, che ci insegna a sospendere il giudizio, ad accogliere le emozioni senza subirle, a interrompere la catena del nervosismo e della paura che domina le nostre giornate. In un mondo ossessionato dal controllo e dall’efficienza, L’arte di non reagire propone una forma di resistenza spirituale.

Kusanagi ci mostra che la vera forza non sta nel reagire, ma nel restare presenti. Non significa rinunciare al cambiamento, ma affrontarlo con consapevolezza, senza lasciarsi trascinare dal caos delle emozioni o dalle aspettative altrui. La sua voce è calma ma incisiva: un invito a riscoprire la lentezza come virtù, la pazienza come saggezza, la gentilezza come disciplina.

Ogni capitolo è una piccola lezione di equilibrio, che unisce filosofia e vita vissuta. Con uno stile essenziale, Kusanagi non promette miracoli, ma una via concreta per ritrovare stabilità mentale in tempi di ansia e confusione. È un testo che parla a chi sente il bisogno di rallentare, ma anche a chi cerca una bussola morale nel frastuono digitale.

Non reagire non significa rimanere passivi: significa scegliere consapevolmente la propria risposta al mondo, riscoprendo che la calma non è un privilegio, ma una forma di libertà. “L’arte di non reagire” è un libro che non insegna a cambiare la vita in fretta, ma a guardarla con occhi nuovi.

Con semplicità e profondità, Ryushun Kusanagi ci offre una filosofia di pace quotidiana, che unisce il rigore del pensiero orientale alla sensibilità contemporanea. Un invito prezioso per chi, stanco di correre, vuole imparare la difficile arte di fermarsi, e di trovare, nel silenzio, la propria verità.

“Il gran maestro della scuola demoniaca – Coraggio”: il cuore segreto della redenzione Vol. 3 di Mo Xiang Tong Xiu – Mondadori

C’è una domanda che attraversa ogni grande saga fantasy: fino a che punto si può tornare indietro, dopo aver sfidato il mondo? Nel terzo volume de “Il gran maestro della scuola demoniaca”. Coraggio, Mo Xiang Tong Xiu porta finalmente Wei Wuxian e Lan Wangji al centro di un confronto tanto epico quanto intimo, in cui la vendetta lascia spazio alla memoria e il potere si misura non più nella forza, ma nella capacità di perdonarsi.

Dopo la rivelazione della sua identità, Wei Wuxian si ritrova di nuovo nel mirino dei clan che, anni prima, lo avevano temuto e condannato. Il suo nome, evocato con paura e disprezzo, è tornato a essere sinonimo di pericolo. Ma la vera battaglia non è più contro i demoni esterni, è contro le ombre del passato che lui stesso ha evocato.

Wei Wuxian, una delle figure più complesse della letteratura fantastica asiatica, incarna qui il dilemma morale del “cultivatore eretico”: un uomo che ha usato il potere oscuro per proteggere, e che ora deve affrontarne le conseguenze. I clan vogliono la sua punizione, ma Lan Wangji, l’enigmatico erede del Gusu Lan, sceglie di restargli accanto.

Il silenzio e la fermezza che un tempo sembravano disapprovazione si rivelano invece la forma più pura di lealtà. È in questo legame che Mo Xiang Tong Xiu mostra la sua sensibilità narrativa: la storia non si limita a descrivere il ritorno di un eroe caduto, ma esplora la trasformazione dell’amore in redenzione.

Ogni gesto tra Wei Wuxian e Lan Wangji, ogni parola non detta, è una tensione tra colpa e affetto, tra distanza e desiderio di comprensione. Con il ritmo magistrale che l’ha resa celebre, Mo Xiang Tong Xiu intreccia battaglie, misteri e momenti di struggente umanità.

L’universo dei clan di coltivatori diventa il teatro di una riflessione più ampia: cosa significa essere giusti, quando il bene e il male si confondono? La scrittura alterna ironia e tragedia, svelando quanto la vera forza dei personaggi non risieda nella magia, ma nel coraggio di accettare la propria fragilità.

Nel rapporto tra i due protagonisti, la dimensione romantica, ancora trattenuta e sussurrata, diventa un linguaggio alternativo: l’amore come resistenza, come scelta di fedeltà contro la violenza del giudizio collettivo. Questo terzo volume segna una svolta nella saga: il tono si fa più maturo, i conflitti interiori più profondi, e la storia, pur immersa nella mitologia dei demoni e della coltivazione, parla in realtà di temi universali, l’espiazione, la memoria, il valore dell’empatia.

Mo Xiang Tong Xiu conferma il suo talento nel creare una narrativa che unisce epica e introspezione, spiritualità e desiderio, avventura e dolore. La sua prosa, vivida e simbolica, riesce a trasformare il fantasy in un viaggio emotivo sulla libertà di essere se stessi, anche quando il mondo intero ci accusa di aver sbagliato strada. “Il gran maestro della scuola demoniaca”. Coraggio è più di un nuovo capitolo di una saga amatissima: è una riconciliazione tra passato e presente, luce e ombra, colpa e amore.

Con questo volume, Mo Xiang Tong Xiu ci consegna il ritratto di due anime che imparano a camminare insieme nel silenzio del perdono, ricordandoci che il vero coraggio non è combattere, ma restare fedeli a ciò che si ama, anche quando tutto il resto crolla.

“A Dark and Secret Magic” di Wallis Kinney – Il castoro off

Nel cuore nebbioso del New England, tra boschi e cottage dimenticati dal tempo, Wallis Kinney riporta in vita una delle figure più affascinanti e fraintese della letteratura gotica: la strega. In “A Dark and Secret Magic”, Ecate Goodwin, Kate, per chi la conosce davvero, vive come molte vorrebbero vivere solo in sogno: un cottage immerso nel verde, un gatto nero, un giardino di erbe magiche, pozioni e silenzi.

Eppure la sua vita, così perfettamente calibrata sul ritmo della natura, comincia a incrinarsi quando il passato torna a bussare alla sua porta. Letteralmente. Kinney disegna una protagonista complessa, a metà tra la tradizione e il disincanto moderno. Kate è una strega della siepe, una figura liminale che vive tra il mondo visibile e quello invisibile: raccoglie radici, prepara infusi, ma soprattutto coltiva una preziosa indipendenza.

Finché sua sorella non la convince a ospitare il raduno annuale della congrega per Halloween, che, non a caso, coincide con Samhain, il capodanno delle streghe e il suo stesso compleanno. L’autrice intreccia qui con abilità il rituale stagionale della rinascita con quello del ritorno dei fantasmi: i fantasmi degli amori perduti, dei segreti familiari, delle colpe ereditate.

Perché a bussare alla porta di Kate non è solo la congrega: è anche Matthew Cypher, l’uomo che l’ha tradita, un mago oscuro dal fascino innegabile che chiede ospitalità, e che porta con sé l’ombra di una magia proibita. Quando Kate trova un antico libro insanguinato con la firma di sua madre, morta da poco, la storia prende una svolta da dark fantasy psicologico. Il tomo diventa lo specchio delle sue paure più intime: la paura di somigliare a chi ha amato, di ereditare un potere che non desiderava, di dover scegliere tra la luce e l’abisso.

Kinney riesce a intrecciare il tema dell’eredità femminile con quello della magia nera, restituendo alla figura della strega il suo potere originario: non un simbolo del male, ma una donna che affronta la conoscenza proibita, i limiti del desiderio, la solitudine del sapere. Il rapporto con Matthew, sospeso tra attrazione e pericolo, diventa la chiave emotiva del romanzo, un duello tra cuore e mente, tra controllo e abbandono.

“A Dark and Secret Magic” è una lettura che mescola witchlit contemporaneo, folklore e romance oscuro. L’autrice riesce a evocare atmosfere da Practical Magic e The Witch of Willow Hall, ma con una scrittura più tesa, più intima, che affonda nel dolore e nella rinascita. Ogni pagina sembra profumare di terra bagnata e incenso, ogni dialogo è un incantesimo pronunciato tra verità e menzogna.

Il romanzo riflette anche sulla fragilità del femminile contemporaneo, sulla necessità di proteggersi senza smettere di fidarsi, di affrontare l’oscurità per riconoscere se stesse. Kate, in fondo, è ogni donna che ha scelto la quiete dopo la tempesta, salvo scoprire che la tempesta vive dentro di lei. Con “A Dark and Secret Magic”, Wallis Kinney costruisce un racconto magnetico e malinconico sulla magia come eredità emotiva e spirituale.

La scrittura è elegante, densa di simboli e di profumi, e l’intreccio gotico si unisce a una riflessione sul perdono, la fiducia e la libertà. È un romanzo che incanta e inquieta, perfetto per chi ama le storie di streghe, sorelle e segreti, ma anche per chi cerca nella letteratura magica una forma di introspezione. Perché, come insegna Kate, a volte la vera magia non è evocare incantesimi, ma avere il coraggio di affrontare la propria ombra.

“Qual è il tuo sogno?” di Simon Squibb – Vallardi

C’è una domanda che molti di noi evitano per paura di non saper rispondere: qual è il tuo sogno? Eppure, secondo Simon Squibb, imprenditore e mentore di successo, è proprio da lì che nasce ogni vera rivoluzione personale. Nel suo libro Qual è il tuo sogno?, Squibb non propone un semplice manuale motivazionale, ma un invito a ripensare il senso stesso del successo, a smettere di vivere secondo i parametri imposti dagli altri e a costruire una vita che rispecchi davvero ciò che siamo.

Simon Squibb non scrive da una torre d’avorio. La sua è una storia di riscatto: partito dal nulla, senza privilegi né garanzie, è diventato uno degli angel investor più influenti al mondo, fondando aziende e progetti dedicati ad aiutare chi vuole intraprendere un percorso personale o professionale fuori dagli schemi.

Ma il cuore del libro non è la ricchezza materiale: è la ricchezza di significato. Squibb racconta come abbia scoperto che il conformismo, buoni voti, lavoro fisso, nessun rischio, può trasformarsi in una prigione dorata. Il vero coraggio, suggerisce, sta nell’ascoltare la propria voce interiore, accettare la vulnerabilità e ammettere che si desidera qualcosa di diverso.

Il testo alterna riflessioni personali, consigli pratici e domande che agiscono come piccole scosse interiori. Il metodo di Squibb è concreto e accessibile: riconoscere i desideri autentici, non quelli suggeriti dal giudizio sociale; trasformare la paura in azione, accettando il fallimento come parte del percorso; definire obiettivi reali, costruendo la vita che si vuole passo dopo passo.

L’autore invita il lettore a creare un proprio “ecosistema del sogno”: una rete di persone, esperienze e strumenti che nutrano la motivazione, invece di soffocarla. Come afferma Richard Branson, fondatore del Virgin Group, «se sei seriamente intenzionato a costruire qualcosa, devi leggere questo libro».

“Qual è il tuo sogno?” diventa un manifesto per la libertà individuale. Squibb ci ricorda che non è mai troppo tardi per cambiare rotta, per iniziare un progetto, o semplicemente per tornare a desiderare. Il sogno, in questo senso, non è un lusso o un’illusione: è una forma di verità.

Ogni pagina trasmette un’energia contagiosa, ma anche una lucidità rara: non basta “credere nei propri sogni”, bisogna imparare a costruirli, con pazienza, costanza e fiducia. Il fallimento, nel pensiero di Squibb, diventa un maestro, non un nemico; l’errore, una tappa necessaria verso l’autenticità.

“Qual è il tuo sogno?” è un libro che parla a chi si sente intrappolato in una vita non scelta, a chi ha paura di ricominciare, ma anche a chi è già sulla strada del cambiamento e cerca una guida lucida e incoraggiante.

Simon Squibb non promette scorciatoie, ma una mappa onesta per ritrovare il coraggio di desiderare. Perché la vita, scrive, “non è fatta per essere sopportata, ma per essere creata”. E tutto parte da una domanda che può cambiare tutto: “Qual è il tuo sogno?”

“Terrestre” di Cristina Rivera Garza – Sur

C’è un momento, nella vita di ogni donna, in cui il desiderio di partire non è più un capriccio, ma una necessità. È quel momento che Cristina Rivera Garza, una delle voci più radicali e poetiche della letteratura latinoamericana contemporanea, cattura in “Terrestre” un libro fatto di viaggi, ma soprattutto di trasformazioni.

Le protagoniste di queste storie, ragazze, amiche, sorelle di strada, si muovono tra taxi, treni, autobus e sentieri polverosi, attraversando città e deserti, paesaggi reali e interiori. Ma ogni viaggio, più che una fuga, è un atto di libertà: la ricerca di uno spazio proprio nel mondo, la conquista di una voce, di un ritmo, di un respiro.

Rivera Garza, con la sua prosa sensuale e affilata, non racconta semplicemente il viaggio fisico: racconta il corpo che cammina, la mente che sogna, la carne che resiste. Ogni spostamento diventa un gesto politico e poetico insieme: un modo per riappropriarsi del diritto di esistere e di occupare lo spazio, un privilegio che la società spesso ha negato alle donne.

Le sue ragazze non sono turiste: sono nomadi dell’esistenza, creature che viaggiano per rinascere, per abbandonare la paura, per riempirsi di bellezza anche quando il mondo si sgretola intorno a loro. E in ogni treno, in ogni strada sterrata o camera d’albergo, c’è un’eco universale: quella di chi sente che la libertà non è mai un punto d’arrivo, ma un cammino che si reinventa ogni giorno.

In “Terrestre”, Cristina Rivera Garza scrive come se stesse disegnando il mondo con la punta delle dita. Le sue frasi si muovono come le sue protagoniste: rapide, sinuose, piene di luce e ombra. È una prosa che non teme l’ambiguità, che trasforma la quotidianità in simbolo, e il paesaggio in riflesso dell’anima.

Le città, da Cancún a Belfast, dal Midwest a Città del Messico, diventano specchi emotivi, teatri di metamorfosi, luoghi in cui l’immaginazione si intreccia con la memoria. E nel racconto di queste giovani donne che viaggiano leggere e ostinate, c’è tutto il potere della letteratura latinoamericana contemporanea: realismo magico che diventa realismo vitale, desiderio che si fa conoscenza.

Rivera Garza ci ricorda che viaggiare non significa soltanto cambiare luogo, ma mutare sguardo, riconoscere i confini invisibili che ci imprigionano e avere il coraggio di attraversarli. Ogni racconto di “Terrestre” è un piccolo rito di passaggio, un frammento di rinascita. E il titolo stesso, “Terrestre”, suggerisce che la verità non si trova nel cielo o nei sogni, ma sulla terra, nel fango, nei chilometri percorsi, nella fatica e nella meraviglia del camminare.

” Terrestre” è un libro che parla di amicizia, giovinezza e metamorfosi con un’intensità rara. È un inno alla curiosità, alla libertà femminile, alla gioia di perdersi per ritrovarsi. Con uno stile limpido e visionario, Cristina Rivera Garza costruisce un mosaico di storie che sembrano separate, ma che si tengono per mano come viaggiatrici sulla stessa strada. Leggerlo significa riscoprire la forza che nasce dal movimento e la dolcezza di sentirsi, finalmente, terrestri: radicati e liberi, fragili e infiniti, sempre in viaggio verso un altrove che è già dentro di noi.

“L’antidoto di Karen Russell” – Sur

C’è un vento che attraversa le pagine di “L’antidoto” di Karen Russell, un vento che solleva polvere e memorie, e che non risparmia nessuno. È il vento delle Grandi Pianure americane, quello della Dust Bowl degli anni Trenta, quando l’aridità della terra rifletteva quella dell’animo umano. Ma è anche un vento più sottile e simbolico: quello del tempo, della perdita, della memoria che torna a chiedere di essere ascoltata.

Nel cuore di questo paesaggio apocalittico e onirico, Russell colloca Uz, un villaggio immaginario del Nebraska, dove vive una strega che tutti chiamano “l’Antidoto”. A lei, le persone si rivolgono per un singolare tipo di guarigione: basta sussurrarle un ricordo all’orecchio per dimenticarlo all’istante.

“L’Antidoto” li conserva dentro di sé, come una banca di dolore. Finché una mattina, travolta da una tempesta di sabbia, perde tutto: i ricordi degli altri e i propri poteri. Karen Russell, già finalista al Pulitzer e tra le voci più originali della narrativa americana, costruisce un romanzo che fonde realismo e fiaba, folklore e catastrofe ecologica, in un impasto narrativo che ricorda Steinbeck, ma anche Il Mago di Oz e Twin Peaks.

Ogni personaggio è un frammento di quell’America ferita e insieme visionaria: una giovane promessa del basket, un contadino che scopre un campo miracolosamente fertile, uno sceriffo alle prese con un serial killer, una fotografa che immortala il futuro, uno spaventapasseri che prende coscienza di sé.

Sono figure che si muovono in un mondo sospeso tra sogno e rovina, come se la realtà avesse perso consistenza. Eppure, è proprio in questo scenario di disastro che la scrittrice americana costruisce la sua parabola: un racconto sulla memoria collettiva e sulla necessità di ricordare ciò che si preferirebbe dimenticare.

“L’antidoto” è un romanzo-mondo, popolato da voci, visioni, oggetti animati e creature simboliche, ma il suo cuore resta umano. Russell racconta l’America del trauma e della resilienza, ma lo fa attraverso una lente fantastica che trasforma il reale in mito. La sua strega della prateria non è solo una guaritrice, ma una custode delle storie, una testimone del dolore che gli altri rifiutano di guardare.

La perdita dei suoi poteri è la perdita dell’immaginazione stessa, quel dono fragile e necessario che consente agli esseri umani di dare senso al caos. E così, in questo labirinto di tempeste, memoria e redenzione, L’antidoto diventa una riflessione sulla funzione politica e spirituale della narrazione: conservare ciò che è stato, per impedire che il mondo lo ripeta.

Russell scrive come una moderna strega della parola: con incantesimi linguistici, immagini vertiginose, dialoghi sospesi tra ironia e commozione. Ogni capitolo è una visione, ogni scena un piccolo universo. La sua prosa unisce l’ampiezza del romanzo epico alla delicatezza del racconto simbolico, portando il lettore a oscillare costantemente tra il meraviglioso e l’inquietante.

Non è un caso che The Washington Post l’abbia definita “colpevole di autentica stregoneria”: perché Russell cura attraverso l’immaginazione, offrendo al lettore lo stesso antidoto che la sua protagonista regala ai personaggi.

“L’antidoto” è molto più di un romanzo fantastico: è una parabola sulla memoria come forma di resistenza. Karen Russell, con la sua voce inconfondibile, ci invita a credere che la salvezza non stia nella rimozione del dolore, ma nella capacità di guardarlo con occhi nuovi.

Perché ciò che dimentichiamo non scompare: resta lì, sepolto sotto la polvere, in attesa che qualcuno abbia il coraggio di riportarlo alla luce. Con la grazia di una scrittrice che unisce visionarietà e compassione, Russell ci ricorda che la letteratura, come la magia, può ancora guarire, se solo sappiamo ascoltare i suoi incantesimi.

“Il libraio di Gaza” di Rachid Benzine – Corbaccio

C’è un uomo che ogni mattina, in una città distrutta, apre la sua libreria come fosse un atto di fede. Si chiama Nabil, vive a Gaza, e il suo gesto quotidiano, spalancare una porta, spolverare i volumi, servire un tè alla menta, diventa il simbolo più puro della resistenza umana attraverso la cultura.

Con “Il libraio di Gaza”, Rachid Benzine racconta una storia tanto semplice quanto universale: quella di chi crede che, anche sotto le macerie, le parole possano ancora dare un senso alla vita. Il romanzo si apre con un incontro: Julien Desmanges, fotografo francese, arriva a Gaza per documentare la guerra.

Tra i vicoli di una città ferita, trova un uomo seduto davanti a una bottega, circondato da libri. Scatta la curiosità, poi la connessione: prima dell’obiettivo, vengono le parole. Nabil accetta di farsi fotografare solo dopo aver raccontato la propria storia, e da quel momento la narrazione diventa un dialogo tra chi vede e chi ascolta, tra memoria e testimonianza.

Attraverso la voce di Nabil, Benzine ricostruisce una vita segnata da esodi, prigionia, disillusioni politiche, amori perduti e sogni infranti. Ma è proprio nei momenti più bui che il libraio trova rifugio nei suoi volumi: perché i libri non sono solo oggetti, ma porte che si aprono su mondi di libertà.

Rachid Benzine, scrittore e politologo franco-marocchino noto per la sua riflessione sul dialogo interculturale, costruisce un racconto di una delicatezza rara, dove la guerra non è solo sfondo, ma prova della tenacia dello spirito umano.

In “Il libraio di Gaza”, la cultura è una forma di sopravvivenza, una fiamma che continua a bruciare anche sotto il peso della cenere. Nabil è un personaggio che ricorda gli ultimi grandi umanisti: come Borges o Saint-Exupéry, guarda al mondo con stupore, cercando nel sapere una via di salvezza.

Ogni libro che vende, ogni storia che narra, è un piccolo miracolo: un modo per dire che finché qualcuno legge, la guerra non avrà vinto del tutto. Benzine scrive con uno stile limpido e poetico, quasi musicale. Le sue frasi scorrono come il tè alla menta che Nabil offre al fotografo: calde, fragranti, dolci e amare al tempo stesso. La guerra, nel romanzo, non è mai spettacolo: è rumore di fondo, un respiro costante che accompagna la vita di chi ha scelto di restare.

Eppure, dentro quella quotidianità assediata, Il libraio di Gaza trova spazi di tenerezza, ironia e speranza, raccontando come la cultura possa ancora unire chi vive e chi osserva, chi ricorda e chi dimentica. Il merito più grande di Benzine è trasformare una storia di frontiera in una parabola universale.

Nabil non è solo “il libraio di Gaza”: è l’emblema di ogni essere umano che, di fronte al caos, sceglie la parola invece della violenza, la memoria invece della rimozione, la bellezza invece della paura. Come scrive lo stesso autore, «quando muore un vecchio, brucia una biblioteca intera». Ma finché esisteranno uomini come Nabil, pronti a salvare anche un solo libro sotto le bombe, la letteratura continuerà a tenere accesa la luce del mondo.

“Il libraio di Gaza” è un romanzo breve ma potentissimo, capace di toccare corde intime e universali. Attraverso la voce di un libraio che non smette di credere nel potere delle parole, Rachid Benzine ci consegna una lezione di umanità, resilienza e amore per la conoscenza. Un libro che non racconta solo la guerra, ma la speranza: quella che si trova tra le pagine di un volume salvato dalla polvere, o nello sguardo di chi, anche tra le rovine, continua a dire “io ci sono”.

“Sono ancora vivo” di André de Richaud – Articoli Liberi

“Sono ancora vivo” di André de Richaud è un testo bruciante, ironico e disperato, nato dal fondo di una vita vissuta senza rete, in bilico tra genio e autodistruzione. Pubblicato ora in Italia da Articoli Liberi nella traduzione di Franco Malanima, con prefazione di Olivier Brun, il libro torna a restituire voce a uno scrittore dimenticato che Albert Camus definì capace di “far intravedere il mondo della creazione”.

Richaud è una figura mitica e marginale al tempo stesso. Drammaturgo e romanziere, frequentò gli ambienti surrealisti e l’élite parigina del primo Novecento: fu amico di Gide, Cocteau, Éluard, Breton, Bataille e Prévert. Poi, lentamente, scivolò ai margini: l’alcolismo, la povertà, la malattia, fino a diventare, come scrisse qualcuno, un “barbone mondano”, capace di alternare lucidità spietata e follia poetica.

Proprio da quel tramonto, quando la sua esistenza sembrava ormai spenta, nasce Sono ancora vivo: un grido di sopravvivenza e un testamento letterario insieme. Il romanzo prende forma dopo un episodio che sembra inventato: Richaud, dimenticato da tutti, scopre per caso su un giornale la notizia della propria morte. Da lì, con un gesto che solo i veri scrittori possono compiere, risponde con un libro. Scrive per dire che no, non è morto e che scrivere è il suo modo di restare vivo.

Ne nasce un testo breve e feroce, animato da un umorismo tagliente e autoironico, in cui l’autore si prende gioco di sé e dei suoi amici illustri, di un mondo letterario ipocrita e sterile, e del vuoto che resta quando le luci di Parigi si spengono. È un libro in bilico tra confessione e parodia, tra disperazione e risata, dove la sincerità si mescola al veleno, e ogni frase vibra dell’urgenza di chi scrive per salvarsi. Leggere “Sono ancora vivo” significa entrare nella mente di un uomo che ha visto tutto: la gloria e la miseria, la bellezza e il disincanto.

Il suo stile alterna la crudeltà lirica di Céline alla limpidezza dolorosa di Camus. Ma più di tutto, Richaud possiede un tono proprio: l’irriverenza del sopravvissuto, la grazia amara di chi ride mentre crolla il mondo. Camus stesso scrisse, dopo averlo letto in una notte: “Mi fece intravedere il mondo della creazione.” Un riconoscimento che racchiude la potenza di questo piccolo libro-manifesto, in cui la letteratura diventa un modo per guardare in faccia la fine e riderne, con dignità.

“Sono ancora vivo” è un ritorno necessario: un’opera breve ma incandescente, capace di attraversare il dolore e farne arte. Richaud parla da un’epoca lontana ma la sua voce suona più attuale che mai, in un mondo che brucia i suoi poeti e poi li rimpiange. In ogni pagina si sente il battito di chi, pur sconfitto, rifiuta di scomparire.

Come scrisse François Mauriac, “Che coloro che ricordano Richaud, ai primi posti della sua generazione, si affrettino ad acquistare questo libro perché è un libro vivo.” Ed è vero: questo libro è vivo, più vivo di tanti altri. Un inno alla sopravvivenza dello spirito, al potere corrosivo della parola, e alla folle, ostinata libertà di chi, fino all’ultimo, continua a dire: sono ancora vivo.

“Dungeon Crawler” Carl di Matt Dinniman – Mercurio Books

Immagina che, in un istante, tutto ciò che conosci crolli: case, città, grattacieli, intere civiltà risucchiate nel nulla. Al loro posto, un colossale dungeon che avvolge la Terra, un labirinto infinito di mostri, trappole e dirette intergalattiche. È da qui che inizia “Dungeon Crawler Carl” di Matt Dinniman, uno dei romanzi più sorprendenti e dirompenti del genere, finalmente tradotto in italiano da Mercurio Books.

Un romanzo che è insieme satira, avventura e riflessione filosofica, e che ha conquistato migliaia di lettori per la sua capacità di unire la tensione del videogioco alla profondità di una distopia feroce e lucidissima. La premessa è tanto assurda quanto geniale: ogni essere umano rimasto in vita deve partecipare a una sfida globale in diretta streaming per il divertimento di un pubblico extraterrestre.

Il protagonista, Carl, un’ex guardia costiera dal senso dell’umorismo tagliente e una resilienza fuori dal comune, si ritrova a combattere per la sopravvivenza insieme al gatto della sua ex, Princesse Donut, una creatura sarcastica, vanitosa e irresistibile che ruba la scena in più di un’occasione.

Ogni livello del dungeon è una corsa contro il tempo: i giocatori devono trovare le scale per scendere prima dello scadere del tempo o saranno eliminati per sempre. Ma il pericolo non arriva solo dai mostri: la vera minaccia è lo spettacolo stesso, dove popolarità e violenza diventano sinonimi di salvezza. Dinniman costruisce un mondo che sembra uscito da un incubo firmato Black Mirror e Ready Player One, ma con un’ironia tutta sua.

Il romanzo smonta le logiche della società contemporanea, la cultura dell’intrattenimento, la dipendenza dai like, la spettacolarizzazione della sofferenza, e le porta alle estreme conseguenze in un’arena dove l’umanità è una valuta da consumare in diretta. La scrittura, vivace e visiva, alterna scene d’azione mozzafiato a dialoghi irresistibilmente sarcastici. Il risultato è un ritmo adrenalinico che non lascia tregua, capace di unire il divertimento più puro alla malinconia di fondo di chi si chiede cosa resti di noi quando tutto diventa show.

Al centro del caos, la coppia Carl–Donut diventa il cuore pulsante del romanzo. Lui, eroe riluttante e disilluso, trova nel gatto, ironico, narcisista, ma sorprendentemente leale, un contrappunto comico e affettivo che dà equilibrio alla brutalità del mondo circostante. Il loro legame evolve tra battute, sfide e momenti di vulnerabilità, offrendo al lettore una riflessione tenera e surreale sul bisogno di connessione anche nella distruzione.

“Dungeon Crawler Carl” è un concentrato di inventiva e intelligenza narrativa: un romanzo che ride della fine del mondo, e proprio per questo riesce a raccontarla meglio di molti altri. Dinniman trasforma il videogioco in una metafora della nostra epoca digitale, dove sopravvive solo chi intrattiene, e ci regala un protagonista umano, ironico e imperfetto, che si muove tra mostri e loot box con lo stesso coraggio di chi non ha più nulla da perdere.

Una pubblicazione esplosiva per Mercurio Books, che porta finalmente in Italia uno dei fenomeni più amati del fantasy contemporaneo. Un’avventura brutale, divertente e profondamente umana, che ricorda a tutti noi che, anche nel dungeon più buio, la partita non è mai davvero finita.

GreenWood. Vol. 3: Il club del sabato di Barbara Canepa, Anaïs Halard e Giovanni Rigano – Tunué

“GreenWood”, la serie firmata da Barbara Canepa, Anaïs Halard e Giovanni Rigano, è capace di restituire ai lettori più giovani, e non solo, il senso di meraviglia che solo la natura sa evocare. Con Il club del sabato, terzo volume della saga, la foresta di GreenWood torna a popolarsi di segreti, incantesimi e personaggi indimenticabili, in un intreccio che unisce mistero, avventura e sensibilità ecologica.

“Chi ha avvelenato la torta?” È questa la domanda che accende la nuova indagine dei giovani protagonisti del Club del Sabato, un gruppo di amici curiosi e coraggiosi che non si arrendono davanti all’ignoto. Ma la loro ricerca si rivelerà più pericolosa del previsto, conducendoli in un viaggio attraverso zone d’ombra della foresta, e del cuore umano, dove nulla è come sembra. Canepa e Halard firmano una narrazione avvincente, dove il tono giocoso e la leggerezza si mescolano con riflessioni profonde sulla fiducia, sulla solidarietà e sul rapporto con l’ambiente, creando una storia che diverte ma anche fa pensare.

A rendere unico l’universo di GreenWood è la capacità di fondere l’immaginario fiabesco con la modernità dei temi trattati. I bambini protagonisti, ciascuno con il proprio temperamento, le proprie paure e curiosità, vivono la natura non come un semplice scenario, ma come un personaggio vivo, misterioso, talvolta minaccioso, sempre accogliente.

Le tavole illustrate da Giovanni Rigano sono una festa per gli occhi: dettagliate, luminose, piene di movimento e colore. Ogni vignetta è un piccolo dipinto capace di trasmettere la meraviglia della scoperta, il profumo del muschio, il brivido dell’avventura. Come i migliori racconti per ragazzi, “GreenWood” riesce a parlare a tutti. Per i più giovani, è una storia di amicizia e mistero, popolata da creature buffe e paesaggi incantati; per gli adulti, è un invito a ritrovare lo sguardo bambino capace di stupirsi e di rispettare il mondo naturale.

Ogni volume è un tassello di una grande allegoria sull’importanza di preservare ciò che ci circonda, con una delicatezza narrativa che ricorda i classici del fumetto europeo come Valérian, Lo Sconosciuto o Il piccolo spirito blu.

“GreenWood”. Il club del sabato è una nuova, preziosa tappa di una saga che incanta per la sua poesia visiva e narrativa. Con un linguaggio accessibile ma raffinato, Canepa, Halard e Rigano costruiscono un universo dove la curiosità diventa coraggio e la natura è insieme rifugio e avventura. Un fumetto che invita a perdersi tra le foglie per ritrovare sé stessi, ricordandoci che ogni mistero risolto è una porta aperta sulla meraviglia.

“Botanica delle meraviglie.” Coltivare lo stupore alla fine del mondo di Maura Gancitano e Andrea Colamedici – HarperCollins Italia.

C’è un filo verde che attraversa le macerie del nostro tempo. È fragile, sottile, ma indistruttibile: è la meraviglia, quella forza che resiste anche quando tutto sembra perduto. In “Botanica delle meraviglie”. Coltivare lo stupore alla fine del mondo, Maura Gancitano e Andrea Colamedici tracciano un percorso filosofico e poetico dentro le rovine dell’epoca contemporanea, invitandoci a riconoscere ciò che ancora cresce, fiorisce e sorprende nonostante, o forse proprio grazie a, la catastrofe che ci circonda.

Il libro è concepito come un erbario simbolico, una raccolta di “specie” di meraviglia nate nei luoghi più improbabili: nelle crepe dell’apocalisse, nei resti di civiltà culturali esauste, nei corpi che continuano a sentire e nelle parole che ancora cercano di dare un senso al silenzio. Non è un manuale, né una guida alla felicità. È piuttosto un atlante di sopravvivenza interiore, una mappa per chi non si rassegna all’idea che il mondo sia solo un cumulo di disastri e algoritmi. Con la consueta capacità di unire filosofia, letteratura, mito e attualità, Gancitano e Colamedici riflettono su come l’essere umano continui a produrre bellezza e senso anche in condizioni di rovina: attraverso la lettura, il pensiero critico, la vulnerabilità, l’ironia, l’amore e la comunità.

Il sottotitolo, coltivare lo stupore alla fine del mondo, contiene l’essenza del libro: non un invito alla fuga, ma una pratica di presenza. Gli autori suggeriscono che lo stupore, per essere autentico, nasce sempre accanto allo spavento. Non c’è meraviglia senza vertigine, né fioritura senza rischio. Ed è proprio in questo spazio di tensione che può nascere una forma nuova di resistenza culturale, fatta di gesti semplici e ostinati: leggere un libro, scrivere una lettera, guardare un tramonto, imparare a tacere.

Con un linguaggio insieme lirico e analitico, Gancitano e Colamedici ci ricordano che non tutto ciò che muore è perduto, e che anche nel disincanto può nascere un’etica della cura. Il mondo contemporaneo, con la sua accelerazione e la sua crisi ecologica e simbolica, è descritto come un terreno devastato da cui tuttavia possono germogliare nuove forme di pensiero. La “botanica” del titolo diventa così una metafora di rigenerazione: il pensiero come pianta che cresce nel caos, la cultura come giardino condiviso, la meraviglia come pratica politica contro il nichilismo. Botanica delle meraviglie è un libro che non consola, ma riaccende. Non offre risposte, ma apre spazi. Con la loro voce limpida e appassionata, Maura Gancitano e Andrea Colamedici ci invitano a guardare in faccia la fine, personale, collettiva, ambientale, senza smettere di cercare ciò che ancora vive. Un testo necessario per chi si sente sopraffatto dal rumore del mondo, un manuale di resistenza poetica che insegna come coltivare, anche tra le ceneri, un giardino di senso. Perché la meraviglia, come i fiori più tenaci, nasce sempre dove non dovrebbe.

“JR” di William Gaddis – il Saggiatore.

Ci sono romanzi che non si leggono: si attraversano come tempeste. “JR” di William Gaddis, pubblicato da il Saggiatore in una nuova, attesissima edizione, è una di quelle opere che non si lasciano addomesticare. Polifonico, torrenziale, ironico e visionario, è un labirinto di voci e di rumori, di speculazioni e di sogni infranti, in cui il denaro diventa il vero linguaggio della modernità.

Romanzo-monstre, satira feroce e capolavoro assoluto della letteratura americana del Novecento, “JR” è la radiografia di un mondo che ha perso il senso dell’umano, risucchiato nel frastuono dei mercati e nella promessa ingannevole del successo. Il protagonista, JR Vansant, ha undici anni e un’idea precisa in mente: diventare ricco. Cresciuto in un’America che confonde la pubblicità con la verità e il profitto con la felicità, JR trasforma una cabina telefonica della sua scuola nel quartier generale del proprio impero economico.

Da lì, armato solo di frasi prese dai media e da un’incredibile fiducia nella logica del guadagno, mette in piedi la JR Corp, un conglomerato che fagocita tutto ciò che incontra, artisti, accademici, investitori e falliti, in un vortice di operazioni tanto assurde quanto reali. È una parabola sul capitalismo come gioco di ruolo: un sistema dove bastano le parole giuste, i numeri esatti e un tono di voce convincente per muovere miliardi, senza mai toccare nulla di concreto.

Ciò che rende “JR” un’esperienza letteraria unica è la sua forma. Gaddis abbandona la narrazione tradizionale per costruire un romanzo interamente fatto di dialoghi sovrapposti, interruzioni, brusii di fondo. Il lettore si trova immerso in un mare di conversazioni simultanee, telefonate, lezioni, riunioni, spot, insulti, in cui la realtà si frantuma in mille frammenti sonori.

È un linguaggio che imita la musica dissonante della modernità: quella dei media, delle transazioni digitali, della burocrazia che parla da sola. Come scrisse Don DeLillo, uno degli autori più influenzati da Gaddis, in “JR “ogni frase è un’eco del rumore che facciamo per non sentire il silenzio del mondo”.

Pubblicato nel 1975, “JR” è un romanzo profetico. Anticipa la logica dell’economia virtuale, il culto delle startup, l’ossessione per la performance e l’autopromozione. Nel suo protagonista-bambino, Gaddis condensa la mente neoliberale perfetta: ingenua e vorace, convinta che ogni cosa, persone, sentimenti, arte, possa diventare capitale circolante. Ma nel caos della JR Corp si agita anche la tragedia di chi cerca ancora un senso.

Il compositore Edward Bast e il professore Jack Gibbs incarnano il fallimento dell’intellettuale moderno, costretto a piegarsi alle logiche del mercato pur di sopravvivere. Intorno a loro, un coro di voci che non comunica davvero, un mondo che parla solo per accumulare, vendere, scomparire. Gaddis mostra come il capitalismo non sia solo un sistema economico, ma una forma di percezione, un modo di pensare e di vedere.

Il denaro diventa il primo filtro tra noi e la realtà: un linguaggio universale che traduce tutto, anche l’arte, la moralità, la conoscenza, in valore di scambio. Eppure, tra le pieghe di questa costruzione mostruosa, rimane un residuo umano, una scintilla di ironia e compassione che impedisce al romanzo di cedere del tutto al cinismo.

“JR” è una montagna da scalare, ma la vista che offre è vertiginosa. Con un’ironia tagliente e una precisione quasi musicale, William Gaddis ha scritto il romanzo definitivo sul denaro, l’illusione del successo e il rumore incessante del mondo contemporaneo.

Leggerlo oggi significa riconoscersi: in “JR”, nei suoi adulti falliti, nelle voci che ci circondano ogni giorno. Un’opera-mondo, devastante e necessaria, che ci ricorda quanto sia facile diventare ingranaggi inconsapevoli di un macchinario autodistruttivo, e quanto urgente resti, nonostante tutto, il tentativo di fermarsi e ascoltare il silenzio dietro il rumore.

“Rosalia e il segreto degli alberi” – Sellerio Editore.

Ci sono libri che profumano di resina, vento e antiche parole dimenticate. “Rosalia e il segreto degli alberi”, pubblicato da Sellerio, è uno di quei romanzi che invitano il lettore a varcare la soglia dell’invisibile. Ambientato nell’isola immaginaria di Solea, questo racconto sospeso tra mito, ecologia e formazione è una fiaba moderna che parla al cuore dei lettori di ogni età, intrecciando natura, memoria e magia mediterranea.

Protagonista è Rosa Lia, una ragazza come tante, all’inizio delle vacanze estive, ignara del fatto che il suo destino sta per intrecciarsi con quello di antichi alberi e forze misteriose. A risvegliarla è un richiamo che arriva dalla natura stessa: un sussurro, un fremito, una voce che sembra provenire dalle radici del mondo.

Accanto a lei, l’amico Luciano, giovane puparo capace di dare vita ai suoi burattini, che diventano testimoni di un segreto troppo grande per essere ignorato. Da qui comincia un viaggio iniziatico, in cui la realtà visibile si incrina, lasciando emergere un’altra dimensione popolata da Magare, spiriti e potenze oscure. Un mondo che non si rivela agli adulti, ma solo a chi, come Rosalia, riesce ancora a vedere con gli occhi del cuore.

Nelle atmosfere di “Rosalia e il segreto degli alberi” convivono due anime: quella fantastica, fatta di incantesimi, battaglie e poteri nascosti, e quella contemporanea, che parla di un mondo in crisi, di estati sempre più torride e di un equilibrio naturale minacciato. La magia non è mai pura evasione: è lo strumento attraverso cui l’autrice racconta il bisogno di ricucire il legame tra l’essere umano e la terra, tra le nuove generazioni e la sapienza antica che stiamo dimenticando.

Le Magare, custodi di un sapere femminile e misterioso, incarnano la memoria della natura e la sua capacità di difendersi. Gli alberi, invece, diventano archivi viventi, radici che affondano nel tempo per conservare le storie di chi li ha amati e protetti. Lo stile è quello inconfondibile delle narrazioni Sellerio: elegante, evocativo, pieno di ritmo e immagini che restano nella mente.

Le descrizioni della natura isolana, tra luce abbacinante e ombre profonde, ricordano i racconti di formazione di Laura Pariani o la mitologia reinventata di Licia Troisi nella sua vena più fiabesca. Ogni scena ha la densità di un sogno: i dialoghi tra Rosa Lia e Luciano, i burattini che sussurrano segreti, i duelli dove le emozioni stesse diventano armi.

“Rosalia e il segreto degli alberi” è un romanzo che invita a rallentare e ascoltare. Ci ricorda che esiste un sapere antico nascosto nelle cose semplici, negli alberi, nei gesti, nei legami, e che le radici, come la memoria, sanno sopravvivere anche al fuoco. Un libro per chi crede ancora che la letteratura possa essere un atto di resistenza e di rinascita.

Perché la vera magia, ci suggerisce Rosalia, è imparare a coltivare la speranza anche quando la terra trema. Tra mito e modernità, tra favola e denuncia, Rosalia e il segreto degli alberi è una storia che parla di coraggio e appartenenza, di amicizia e metamorfosi. Un inno alla natura e alla forza silenziosa che abita in ognuno di noi, capace di risvegliarsi quando tutto sembra perduto. Un romanzo poetico e necessario, che insegna che anche nel caos più feroce può nascere una foresta di meraviglia.

“Hannah Arendt” Donne e pensiero politico di Rita Corsi – Carocci Editore.

C’è qualcosa di profondamente rivoluzionario nel modo in cui Hannah Arendt ha pensato la politica. Non come sistema di potere, ma come spazio condiviso di parola e azione, dove l’essere umano si misura con la responsabilità del mondo. In “Hannah Arendt. Donne e pensiero politico”, Rita Corsi restituisce con precisione e sensibilità la complessità di una delle figure più luminose e radicali del Novecento, offrendo una lettura che intreccia filosofia, storia e genere in un dialogo quanto mai necessario per comprendere il nostro tempo.

Il volume, pubblicato da Carocci Editore, parte da una domanda cruciale: che cosa significa essere una donna nel pensiero politico del Novecento? E ancora: in che modo Arendt, pur rifuggendo ogni etichetta femminista, ha contribuito a ridefinire il ruolo delle donne nel mondo del pensiero e dell’azione pubblica? Rita Corsi affronta queste domande con un approccio critico e rigoroso, ma sempre accessibile.

La sua analisi mette in luce una Arendt libera da ogni schema ideologico, capace di elaborare una filosofia del vivere insieme che supera le categorie di potere, appartenenza e identità. Nel suo pensiero, la libertà non è un diritto garantito, ma un gesto quotidiano di partecipazione al mondo, un atto di nascita che si rinnova nel dialogo con gli altri. Il saggio sottolinea quanto la riflessione arendtiana sia ancora oggi imprescindibile.

Arendt aveva già intuito le contraddizioni della modernità: la disumanizzazione prodotta dalla tecnica, il dominio del linguaggio propagandistico, la trasformazione della guerra in condizione permanente, la perdita del senso della verità nei discorsi pubblici. Come evidenzia Corsi, la filosofa tedesca ci parla ancora oggi con una voce lucidissima, capace di illuminare le derive autoritarie e la fragilità democratica del XXI secolo.

Il suo pensiero attraversa i concetti di natalità, libertà, pluralità, responsabilità, mostrando che la politica non può essere ridotta a mera gestione del potere, ma deve tornare a essere un luogo di incontro e di senso. Rita Corsi ci accompagna attraverso i momenti centrali della vita e dell’opera di Arendt, dall’esilio all’analisi del totalitarismo, dal confronto con Heidegger all’impegno civile, restituendo una figura di intellettuale che non separa mai la teoria dalla vita.

Il risultato è un ritratto lucido e partecipe, che restituisce l’Arendt più viva e necessaria, quella che ci invita a pensare non per trovare risposte, ma per non smettere di porre domande. In un mondo che tende a semplificare tutto, Arendt ci ricorda che pensare è già un atto politico, e che solo attraverso il pensiero critico possiamo impedire al male di diventare banale.

“Hannah Arendt. Donne e pensiero politico” è un saggio prezioso per chi vuole riscoprire la forza e l’attualità di una delle voci più alte del pensiero contemporaneo. Rita Corsi riesce a restituire la dimensione umana e filosofica di Arendt, con uno sguardo che non si limita a celebrarla, ma la rimette in dialogo con il presente, con le sue urgenze e le sue crepe. Un libro che non solo racconta una filosofa, ma invita ogni lettore, donna o uomo, a coltivare la libertà come esercizio del pensiero, l’unica vera forma di resistenza che ci resta.

“Che cos’è la filosofia della moda” di Eleonora Chiais e Stefano Marino – Carocci Editore.

Per secoli, filosofia e moda si sono guardate da lontano. La prima, con l’aria austera di chi cerca verità eterne; la seconda, con la leggerezza effimera di chi vive nel presente. Eppure, come mostrano Eleonora Chiais e Stefano Marino in Che cos’è la filosofia della moda, pubblicato da Carocci Editore, queste due forme del pensiero umano, una razionale, l’altra sensibile, non sono mai state davvero in conflitto, ma due lati dello stesso desiderio di comprendere il mondo attraverso le forme.

Il volume offre una riflessione raffinata e accessibile su un tema che solo di recente ha trovato spazio nella ricerca accademica: la filosofia della moda. Chiais e Marino mostrano come l’abito, il gesto del vestirsi, il cambiamento dei gusti e delle tendenze non siano semplici fenomeni sociali o estetici, ma atti di pensiero incarnato, che traducono visivamente idee, valori e tensioni dell’epoca.

Ogni epoca, scrivono gli autori, si veste del proprio tempo. Il corsetto ottocentesco, il tailleur di Chanel, la decostruzione di Margiela o l’irriverenza di Vivienne Westwood sono discorsi filosofici cuciti nella materia, riflessioni sulla libertà, sull’identità e sul potere. In questo senso, la moda non è solo superficie: è un linguaggio simbolico capace di interrogare l’essere e di mettere in discussione i confini tra autenticità e rappresentazione.

Il testo parte da una constatazione tanto semplice quanto illuminante: filosofia e moda sono forme complementari del pensiero critico. La prima interroga il senso; la seconda lo mette in scena. Entrambe, tuttavia, condividono un tratto fondamentale: la capacità di cambiare, di mutare, di interrogare continuamente la propria epoca. Attraverso un percorso che va da Platone a Walter Benjamin, da Nietzsche a Barthes, fino ai pensatori contemporanei della cultura visuale e dei gender studies, gli autori tracciano una mappa del pensiero che veste e si lascia vestire.

La moda, qui, diventa un laboratorio filosofico, un luogo in cui si manifesta il rapporto tra individuo e collettività, tra corpo e spirito, tra effimero e assoluto. L’obiettivo del libro è anche quello di riabilitare la moda come campo di conoscenza, spesso sminuito da una tradizione accademica che l’ha relegata a fenomeno frivolo o meramente estetico.

Chiais e Marino ribaltano questa prospettiva, mostrando come il vestire sia un atto di coscienza culturale, un modo per pensare attraverso il corpo e la forma. In un’epoca dominata dalle immagini, la moda è forse la filosofia più diffusa e inconsapevole che abbiamo: un pensiero che si manifesta nei gesti, nei materiali, nei dettagli, nei tessuti che raccontano ciò che siamo e ciò che desideriamo diventare.

Che cos’è la filosofia della moda non è solo un saggio per addetti ai lavori: è una riflessione profonda e accessibile, che offre a chi ama la moda una chiave per comprenderla oltre la superficie e a chi studia filosofia una lente nuova per osservare il mondo contemporaneo. Chiais e Marino ci invitano a riconciliare l’intelletto con la bellezza, il pensiero con la materia, il logos con il corpo. Un invito a guardare l’abito non più come maschera, ma come forma visibile del pensiero.

Questo libro è un piccolo manifesto per una nuova consapevolezza estetica: la moda, come la filosofia, nasce dal bisogno umano di dare senso al caos, di costruire ordine, identità, armonia. Ogni capo, ogni gesto, ogni scelta stilistica diventa così una domanda filosofica cucita addosso al tempo. In un’epoca che confonde l’immagine con l’apparenza, Che cos’è la filosofia della moda ci ricorda che il vero stile, come il vero pensiero, non è mai imitazione, ma ricerca di verità attraverso la forma.

“Medioevo nordico. La Scandinavia dall’età delle migrazioni alla Riforma protestante” di Francesco D’Angelo – Carocci Editore.

C’è un’altra Europa che raramente entra nei nostri manuali di storia: un continente fatto di fiordi, venti del Nord e saghe incise nella pietra. In “Medioevo nordico. La Scandinavia dall’età delle migrazioni alla Riforma protestante”, Francesco D’Angelo ci accompagna in un viaggio attraverso mille anni di trasformazioni che hanno definito l’identità del Nord e, con essa, quella dell’intera civiltà europea.

Per lungo tempo, l’immaginario collettivo ha ridotto il Medioevo scandinavo a una sola parola: vichinghi. Guerrieri spietati, navigatori leggendari, esploratori dell’ignoto. Ma D’Angelo ci invita a guardare oltre la leggenda, restituendo alla Scandinavia medievale la sua complessità storica, politica e spirituale.

Il volume, pubblicato da Carocci Editore, mostra come tra la tarda antichità e l’inizio del Cinquecento il Nord sia stato teatro di processi profondi: la conversione al cristianesimo, l’introduzione della scrittura runica e latina, la formazione delle monarchie di Danimarca, Norvegia e Svezia, l’Unione di Kalmar e infine l’arrivo della Riforma protestante, che avrebbe cambiato per sempre la geografia culturale del continente.

D’Angelo racconta un mondo tutt’altro che isolato: una Scandinavia connessa all’Europa, attraversata da rotte commerciali, viaggi missionari, scambi artistici e conflitti di potere. Le saghe nordiche, i monasteri sulle coste del Baltico, le leggende del Nord Atlantico e le esplorazioni verso l’Islanda e la Groenlandia diventano i tasselli di un mosaico sorprendentemente dinamico.

Partendo dai più recenti orientamenti storiografici, l’autore unisce rigore accademico e chiarezza espositiva, intrecciando fonti archeologiche, cronache e documenti con una narrazione avvincente che restituisce il respiro di un’epoca di scoperte e metamorfosi. Uno dei meriti più grandi del libro è l’attenzione dedicata alla minoranza Sámi, il popolo indigeno del Nord, troppo spesso escluso dalle narrazioni eurocentriche.

D’Angelo esplora il rapporto tra le culture scandinave e le popolazioni native, mostrando come le dinamiche di potere, di fede e di convivenza abbiano plasmato la storia culturale della regione. La conversione al cristianesimo non viene qui trattata come semplice transizione religiosa, ma come una rivoluzione simbolica e linguistica: il passaggio dalle rune al latino, dai culti pagani alle cattedrali, dai miti alla scrittura.

Attraverso un’analisi puntuale e coinvolgente, “Medioevo nordico” rivela come la storia della Scandinavia non sia un capitolo marginale, ma una lente privilegiata per leggere la formazione dell’Europa moderna. Il Nord diventa un laboratorio di trasformazioni politiche e culturali: dalle prime monarchie alla nascita delle istituzioni statali, dalla costruzione dell’identità nazionale all’evoluzione della religione come strumento di potere e di unione.

Con questo saggio, Francesco D’Angelo ci consegna un libro che combina rigore storico e capacità narrativa, unendo la precisione del ricercatore all’incanto del cantastorie. “Medioevo nordico” è un viaggio tra le ombre e le luci del Nord, dove il ghiaccio conserva la memoria di un passato che ancora ci riguarda. Un’opera per chi ama la storia, ma anche per chi desidera comprendere come le radici d’Europa affondino nelle terre gelate della leggenda. Perché capire il Medioevo del Nord significa, in fondo, capire noi stessi.

“I Romani che non ti aspetti. Storie bizzarre per lenti curiose” di Mario Lentano – Carocci Editore.

Dietro la solennità delle statue di marmo e i nomi scolpiti nei manuali, l’antica Roma nascondeva anche un’anima ironica, assurda, a tratti surreale. Nel suo nuovo libro “I Romani che non ti aspetti. Storie bizzarre per lenti curiose”, Mario Lentano ci invita a guardare la civiltà romana con occhi nuovi, attraverso una lente che svela l’imprevisto, l’aneddoto, il lato meravigliosamente umano di un mondo che troppo spesso consideriamo solo come culla di ordine e razionalità.

Perché Crasso avrebbe dovuto ascoltare il grido di un venditore di fichi prima di partire per la guerra? Per quale motivo le donne romane baciavano tutti i loro parenti maschi sulle labbra ogni mattina? E chi erano le misteriose figure armate di scopa, pestello e scure che vegliavano sui neonati? A queste e ad altre domande risponde Lentano con il suo tono colto e ironico, costruendo un viaggio affascinante tra superstizioni, costumi, rituali e stranezze della Roma antica.

Ogni racconto diventa un piccolo frammento di vita, capace di restituire la ricchezza simbolica e sociale di un popolo che non smette di stupirci. L’autore, latinista e studioso di cultura classica, ci accompagna tra riti domestici, gesti quotidiani e superstizioni, mostrando come il mondo romano fosse tutt’altro che monolitico. Sotto il rigore delle leggi e delle guerre si celava infatti una società complessa, fatta di credenze popolari, tabù e curiosità, dove il sacro e il profano si mescolavano con naturalezza. Con una scrittura brillante e divulgativa, Lentano riesce a trasformare la filologia in narrazione, la storiografia in racconto.

Ogni episodio è accompagnato da illustrazioni originali che donano leggerezza e ironia, rendendo il libro una vera e propria esperienza visiva oltre che intellettuale. Ciò che rende “I Romani che non ti aspetti” così coinvolgente è la sua capacità di rimettere in discussione le nostre certezze. Attraverso storie insolite e apparentemente marginali, Lentano ricostruisce un universo dove anche il dettaglio più bizzarro rivela qualcosa di profondo sulla mentalità e i valori del mondo antico.

Non è solo un libro di curiosità storiche, ma una riflessione sull’arte di guardare: guardare il passato con la stessa meraviglia con cui si osserva un mondo sconosciuto, scoprendo che la distanza dei secoli non ha cancellato ciò che ci unisce ai Romani, il bisogno di credere, di proteggere, di dare senso ai gesti più semplici.

“I Romani che non ti aspetti” è un piccolo scrigno di storie e simboli, dove la cultura classica torna a essere viva, ironica e sorprendente. Mario Lentano riesce a rendere la storia non solo materia di studio, ma occasione di stupore: ci mostra che anche gli antichi, sotto la toga, erano esseri umani curiosi, fragili, pieni di riti e paure. Un libro che si legge come una collezione di meraviglie, e che ci ricorda come la storia, quando è raccontata con intelligenza, può essere più vivace e imprevedibile di qualsiasi romanzo.