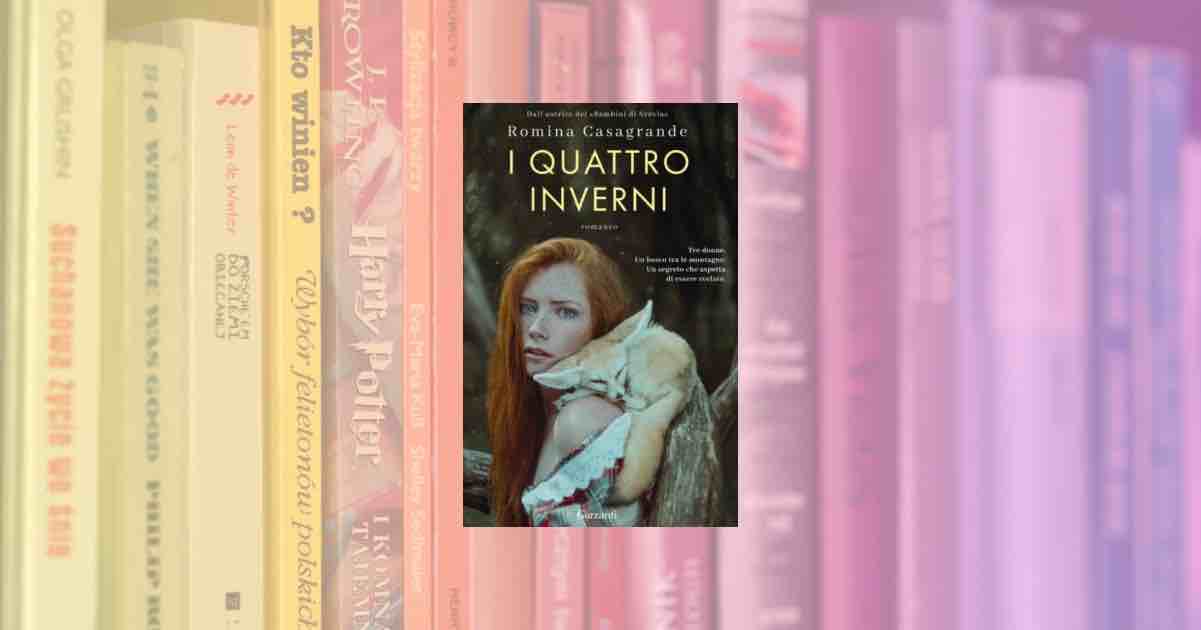

“I quattro inverni” di Casagrande: un romanzo tra le Dolomiti

Tre donne, e un segreto che riemerge: “I quattro inverni” Romina Casagrande intreccia cronaca e romanzo per raccontare potere domestico, identità e memoria.

“I quattro inverni” è un romanzo che intreccia presente e passato, maternità e controllo, segreti di famiglia e bisogno di verità; qui, Romina Casagrande torna a casa – nell’Alto Adige, che conosce meglio, tra le Dolomiti — e sforna una storia per Garzanti, che si muove fra la narrativa emotiva e la cronaca: un mix di zona comfort e domande scomode sul potere domestico e religioso.

La chiamata del passato

Maia, la protagonista, ha costruito un’esistenza ordinata. È incinta, e proprio l’attesa la spinge a guardarsi indietro.

In soffitta c’è un baule che non ha mai avuto il coraggio di aprire: appunti, ritagli di giornale, fotografie. Un mosaico imperfetto che rimanda a un’infanzia diversa da quella raccontata. L’istinto di proteggere chi sta per nascere accende la domanda: “chi sono e da dove vengo davvero?” Cosa potrà mai succedere, dunque, aprendolo?

È presto detto: Maia spalanca l’altra storia, quella rimossa…

La pista verso Nord

Il viaggio prende la direzione del Trentino-Alto Adige. In quota, tra boschi e masi isolati, Maia ricostruisce “la storia delle donne e dei bambini con cui viveva segregata in una fattoria nascosta tra le montagne”, fino a capire che non è lei a inseguire il passato: è il passato a inseguire lei. È qui che il romanzo incrocia il suo nucleo: tre donne, una comunità chiusa, un’educazione che si fa costrizione.

“Tre donne. Un bosco tra le montagne. Un segreto che aspetta di essere rivelato.”

Un romanzo tra Dolomiti e cronaca

La struttura del libro non viene dal nulla e Casagrande dichiara di essersi ispirata a un caso reale avvenuto nel 2021 in Alto Adige: cinque donne arrestate per violenze fisiche e psicologiche sui figli, “costretti a pregare di notte” e segregati in masi di montagna in nome di precetti religiosi deviati. Gli articoli locali (Rai Tgr Bolzano; Corriere dell’Alto Adige) hanno ricostruito i contorni della vicenda, che ha scosso la valle e la percezione stessa di casa come luogo sicuro.

Ricordiamo, però, che quello di Romina Casagrande no libro true crime, ma un romanzo liberamente ispirato alla vicenda — non è reportage: rielabora e sposta il focus. Decide di tenere il filo con quella ferita pubblica e tuttavia la ricostruisce.

Questa scelta dà al libro un peso etico: raccontare la violenza quando si nasconde dietro la parola “famiglia”, e lo fa dal punto di vista di chi cerca (Maia), non di chi giudica. La montagna – spesso mitizzata come rifugio – diventa scena e complice: il bosco protegge e, insieme, sottrae allo sguardo. Gli apparati editoriali insistono sul ruolo dei luoghi (“viaggio tra le Dolomiti […] atmosfere cariche di mistero”): qui la geografia non è solo cornice, ma un attante narrativo che spiega come certe dinamiche possano durare.

I temi portanti

Maternità, obbedienza, potere

Il romanzo mette al centro relazioni asimmetriche: adulti che dicono di amare “per il bene dei figli” e intanto prescrivono, ordinano, puniscono. Le prime letture giornalistiche hanno usato espressioni nette: “un viaggio nell’abisso delle dinamiche familiari”, “quando l’amore è malato”. Sono formule giornalistiche, ma colgono il punto: “I quattro inverni” non è un noir; è il racconto di un sistema educativo deformato che si regge su colpa e paura.

Adozione, identità, genealogie spezzate

Casagrande lavora sui buchi della biografia: adozione e radici non come enigma romantico, ma come geografia concreta (nascite taciute, documenti alterati, comunità complici). La scelta di far scattare la ricerca in gravidanza è credibile: diventare madre (o genitore) riapre l’archivio.

Paesaggio come memoria

L’Alto Adige del romanzo è fisico – vento, legna, silenzi – ma anche archivio: ciò che è successo resta nelle pratiche (come si lavora, come si prega, come si punisce), negli spazi (stanze chiuse, granai), nel lessico. Le schede librarie parlano di “paesaggi maestosi e atmosfere cariche di mistero”: la scrittura li usa per misurare le distanze tra ciò che si ricorda e ciò che si dice.

Struttura e ritmo

La narrazione alterna presente e passato: indizi, oggetti trovati, flashback che emergono quando la memoria cede. Il ritmo è quello già visto nei libri precedenti dell’autrice (“I bambini di Svevia”, “I bambini del bosco”): capitoli brevi, prosa tersa e tesa a “mostrare” più che a spiegare. Chi ha letto i primi due romanzi riconoscerà la diligenza documentaria e l’attenzione al dettaglio domestico (gli odori, le abitudini, i gesti).

La voce

Il libro tiene il fuoco su Maia e su un piccolo cerchio di figure femminili. La prima persona (o una terza molto ravvicinata) accorcia la distanza, ed è utile quando la materia è dolorosa: non serve enfasi, basta precisione. In più interviste e presentazioni, l’autrice ha rivendicato una lingua “intensa e suggestiva”, ma controllata; video e materiali editoriali la confermano.

L’equilibrio tra empatia e denuncia

Casagrande evita di spettacolarizzare l’abuso. Le pagine più dure sono raccontate per allusione o attraverso gli effetti (ansia, vergogna, reticenza), cioè dal lato delle conseguenze. Alcuni blog letterari hanno apprezzato questo profilo basso (“storia intensa e vibrante”), sottolineando come il romanzo usi la fiction per ragionare su danni sistemici.

Accoglienza: prime voci della critica

L’uscita è stata accompagnata da lanci su siti editoriali e quotidiani. La Rai Tgr ha insistito sull’origine di cronaca – un caso del 2021 che “ha scosso l’Alto Adige” – e sul fuoco del libro: “dinamiche esistenziali, relazionali, familiari”. Unione Sarda ha parlato apertamente di “amore malato”, mettendo in fila i dispositivi di controllo (pene religiose, isolamento, segregazione). Nei canali editoriali, Garzanti e le librerie (Ibs, laFeltrinelli) hanno puntato su atmosfera e viaggio. Il quadro che ne esce è coerente: un romanzo popolare per temi e leggibilità, con un nocciolo etico poco negoziabile.

“Un viaggio tra le Dolomiti […] segreti di famiglia e verità inconfessabili.” — Garzanti.

“Ispirato a un fatto di cronaca che scosse l’Alto Adige.” — ThrillerNord.

“Un viaggio nell’abisso delle dinamiche familiari.” — Rai Tgr Bolzano.

Un libro importante

Quello che convince, ne “I quattro inverni”, è il modo in cui la montagna smette di essere semplice sfondo e diventa un fulcro narrativo: una condizione che spiega come l’isolamento possa farsi struttura e come certe regole attecchiscano lontano dagli sguardi.

A questa scelta si affianca un punto di vista molto vicino alla protagonista, che la segue e lascia al lettore l’oblio di scoprire pian piano con l’andare avanti della trama.

Anche sul piano emotivo il romanzo tiene perché sposta la violenza dal gesto all’onda lunga delle conseguenze — ansia, reticenza, vergogna.

Un libro importante, che lascia alla quotidianità il compiti di spiegare la violenza, senza giri di parole o esagerazioni.