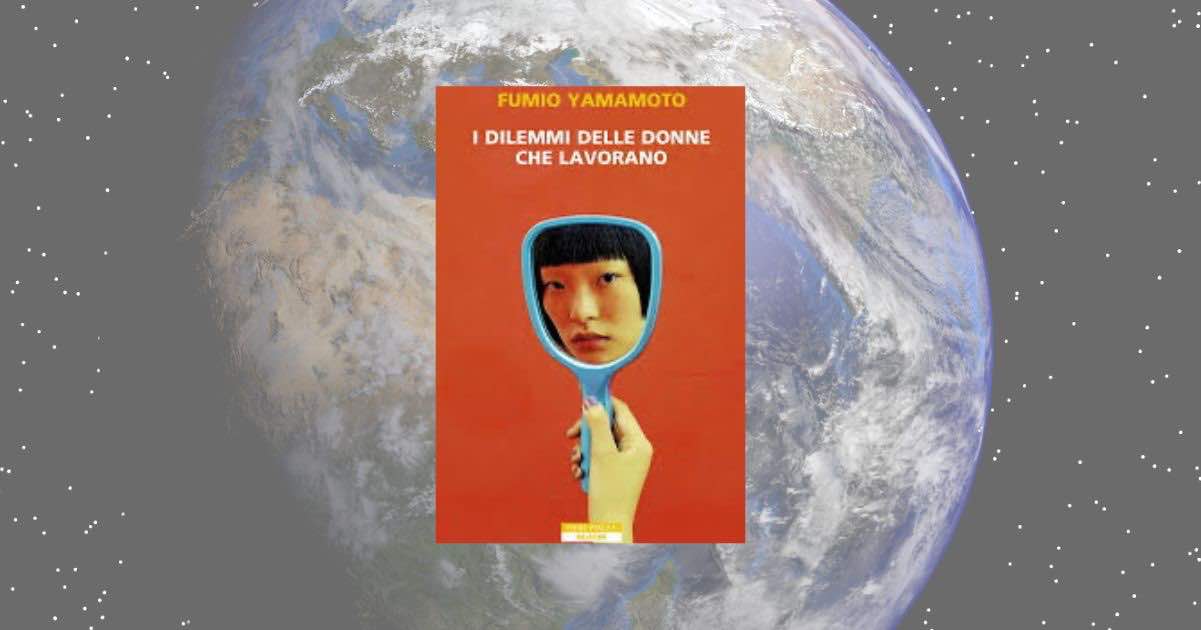

Pubblicato per la prima volta venticinque anni fa e oggi finalmente disponibile in italiano, “I dilemmi delle donne che lavorano” è un’antologia di Fumio Yamamoto che esplora la tensione fra identità femminile e lavoro, aspettative sociali, fragilità e desiderio. Tradotto in inglese da Brian Bergstrom, con il titolo “The Dilemmas of Working Women”, il libro è diventato presto un classico moderno e ha trovato la sua collocazione a metà tra letteratura femminista e critica sociale al capitalismo.

Un classico che ritorna: “I dilemmi delle donne che lavorano”

Yamamoto, con sguardo ironico e spietato, ci restituisce una breve galleria di cinque protagoniste che, in modi diversi, incarnano le tensioni di un Giappone sospeso tra tradizione e modernità, tra ruoli imposti e desiderio di libertà.

La traduzione inglese ha riacceso l’attenzione a livello globale, con recensioni che sottolineano come queste storie risuonino in molti contesti contemporanei.

Le cinque donne

Le protagoniste — Haruka, Izumi, Katō, Mito, Sumie — incarnano vari “dilemmi”: malattie, fallimenti economici, vincoli affettivi, aspirazioni non soddisfatte.

Yamamoto mette in scena donne che non hanno soluzioni facili, che oscillano nei loro dubbi, che fanno passi avanti e indietro.

Il racconto “Planarian” è emblematico: Haruka, sopravvissuta a un cancro al quarto stadio, invoca l’immagine del planario (verme capace di rigenerarsi) come allegoria della resilienza corporea e dell’identità che si rimodella.

In “Katō / Here, Which Is Nowhere”, troviamo una madre che lavora di notte e fatica a conciliare il dovere verso i figli con il peso della fatica e dell’umiliazione sociale.

Con “Izumi”, invece, scopriamo una donna che ha visto sgretolare la propria realtà: senza marito e senza lavoro, si chiede se davvero la felicità passi per forza attraverso il reinserimento nella società produttiva, o se la sua condizione di “assenza” non sia in realtà una nuova forma di libertà.

Poi c’è “Mito”, che dopo sette anni di relazione si trova davanti alla scelta più ovvia e allo stesso tempo più difficile: sposare un compagno senza prospettive lavorative, rischiando di trasformare l’amore in zavorra.

“Sumie”, infine, è la figura più radicale: nomade, indomita, incapace di fermarsi. Cerca calore e passione, ma non a costo di sacrificare la propria indipendenza.

Alcuni critici notano come il filo comune sia il rapporto con il lavoro come specchio dell’identità: le donne non sono ritratte come vittime astratte, ma come soggetti che negoziano, resistono, a volte falliscono.

Yamamoto butta giù i ruoli di genere che ancora imprigionano le donne con una scrittura vibrante, piena di contraddizioni e verità scomode. Non a caso la critica internazionale ha accostato le sue protagoniste a quelle di Sayaka Murata: figure “fuori posto” che, proprio nella loro eccentricità o fragilità, smascherano le ipocrisie del sistema.

Cronaca e contesto giapponese

La pubblicazione risale all’Italia (o in altre lingue) con qualche ritardo rispetto al pubblico giapponese, ma il contesto in cui Yamamoto scrive è cruciale: gli anni ‘90 e 2000 in Giappone videro il crollo della bolla economica, la precariabilità crescente, l’“Employment Ice Age” (stagione del lavoro instabile).

Molti personaggi affrontano proprio la “perdita del lavoro” come dislocazione identitaria: una donna che perde il lavoro si trova privato di una parte del “sé sociale”.

Un elemento socioculturale importante: in Giappone persistono aspettative normative sulle donne (maternità, ruolo domestico), che si scontrano con la modernità e la necessità economica. Yamamoto racconta non soltanto un conflitto personale ma un conflitto sistemico.

Ricezione internazionale e recensioni

Washington Post (Ilana Masad) definisce l’opera come un libro arguto che indaga come il lavoro modelli l’identità: “le identità sono plasmate dal lavoro o dalla sua assenza”.

Asian Review of Books (Alison Fincher) sottolinea come queste storie risuonino oggi: le pressioni sociali che affrontano le donne giapponesi negli anni ‘90 echeggiano nel presente globale.

BookMarks / LitHub raccolgono recensioni positive: si nota che ogni narratrice “parla con voce propria”; il traduttore Bergstrom è lodato per aver mantenuto la differenza di tono fra le storie.

Chicago Review of Books (Mia Rhee) offre una lettura critica: nota come “A Tomorrow Full of Love” (racconto con narratore maschile) diluisca leggermente il discorso centrale sull’esperienza femminile, pur restando parte integrante del mosaico tematico.

I punti di forza

Uno dei punti di forza de “I dilemmi delle donne che lavorano” è la scelta della narrazione in prima persona, che consente a ogni protagonista di avere una voce distinta e intima, capace di rendere percepibili le loro contraddizioni senza mai scivolare nell’omologazione.

Questa prospettiva diretta, spesso cruda ma al tempo stesso vulnerabile, porta il lettore a sentirsi immerso nei conflitti interiori delle protagoniste.

La scrittura di Yamamoto si muove con equilibrio tra realismo sociale e introspezione, senza cadere nel didascalico: anche quando descrive situazioni quotidiane o apparentemente banali, riesce a mantenerle cariche di tensione poetica.

A questo contribuisce anche il lavoro del traduttore Brian Bergstrom, molto apprezzato dalla critica per la fedeltà con cui ha reso la complessità delle voci, restituendo sfumature e registri linguistici differenti.