Fragilità umana: 6 libri per comprenderla

Un’analisi sulla fragilità umana attraverso 6 libri. Esplora la crisi d’identità, il bisogno di appartenenza e le solitudini estreme nella narrativa di oggi.

La fragilità umana non è una debolezza, ma la condizione intrinseca dell’esistere, il punto in cui il bisogno di essere visti si scontra con il terrore di essere feriti.

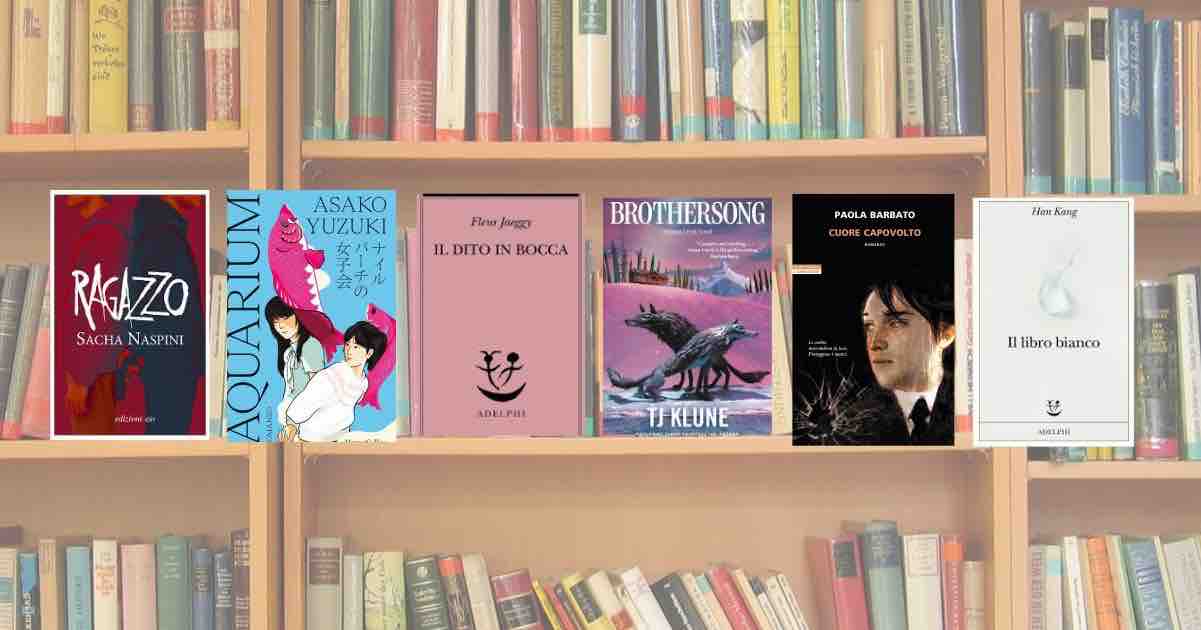

Questa selezione di sei romanzi agisce come un’anatomia filosofica del sé contemporaneo, esplorando il sottile confine tra ciò che mostriamo e ciò che nascondiamo. Ogni libro è una lente d’ingrandimento puntata sulle crisi di senso e sul desiderio di appartenenza che definiscono la nostra epoca.

Libri sulla fragilità

Dai gesti estremi di adolescenti invisibili in cerca di riscatto e visibilità (“Ragazzo”), all’inquietudine ossessiva che si cela dietro amicizie speculari e perfettamente calibrate (“Aquarium”), il percorso di lettura ci obbliga a confrontarci con le nostre zone d’ombra. Si indaga l’infanzia mai superata e la distanza emotiva che diventa un linguaggio difensivo (“Il dito in bocca”), e l’abisso morale che si apre per chi indaga il male, scoprendo che anche il salvatore può perdersi (“Cuore capovolto”).

E mentre alcune storie ci ricordano che l’unica via d’uscita dalla solitudine è il ritorno alla promessa del “branco” (“Brothersong”), altre cercano di dare forma e voce all’assenza, utilizzando il bianco come un’ossessiva liturgia per misurare l’indicibile distanza tra la vita e la perdita (“Il libro bianco”).

Questi non sono semplici romanzi, ma mappe per navigare la vertigine dell’esistere. Sono un invito a comprendere come la fragilità sia, in realtà, la nostra forza più autentica e il motore silenzioso di ogni profondo desiderio.

“Ragazzo” di Sacha Naspini

“Ragazzo” di Sacha Naspini è un romanzo che affonda nella vertigine dell’adolescenza, dove ogni emozione è estrema e ogni errore può diventare irreparabile. Giacomo e Matteo crescono insieme in una provincia che odora di cemento e disillusione, dove la povertà non è solo economica ma anche affettiva.

Frequentano il liceo, ma non appartengono a nessun gruppo: non hanno i vestiti giusti, né i telefoni alla moda, e portano addosso lo stigma di chi non si integra. Giacomo sogna di liberarsi da quel senso di inferiorità, di diventare forte, visibile, qualcuno. L’unica che sembra accorgersi di lui è Corinna, la ragazza che incarna per entrambi il desiderio e il pericolo. Ma tra le fragilità, le rivalità e i silenzi, l’amicizia con Matteo si trasforma in un equilibrio precario, pronto a esplodere.

La scuola, i genitori distratti, il vuoto di senso che li circonda fanno da cornice a un gesto estremo: portare a scuola la pistola del padre, per vedere “che effetto fa”. Naspini costruisce un racconto teso e lucidissimo sul bisogno di appartenenza e sulla violenza che nasce dall’abbandono. Ragazzo è un romanzo di formazione crudo e contemporaneo, capace di raccontare con empatia e rabbia la disperazione muta di un’intera generazione.

“Il dito in bocca” di Fleur Jaeggy

Con “Il dito in bocca”, Fleur Jaeggy torna a mostrarci la sua scrittura tagliente e ambigua, dove ogni frase sembra un frammento di sogno o di febbre. La protagonista, Lung, è una giovane donna che attraversa la vita come in trance: parla poco, osserva molto, e non ha mai smesso di mettersi il dito in bocca, gesto infantile che diventa simbolo di un’inquietudine più profonda.

Attorno a lei, una galleria di figure enigmatiche — lo zio Jochim, la madre Marween, l’amica Armance, il filosofo silenzioso, la scimmia albina — costruisce un mosaico di relazioni spezzate, di pensieri trattenuti e ossessioni quotidiane.

La storia si compone come un puzzle senza bordi, dove la memoria e l’identità scivolano l’una nell’altra, e ogni episodio sembra illuminare per un attimo il mistero di Lung, per poi richiuderlo nel buio.

La sua voce, insieme lucida e distaccata, racconta la vita con la precisione di chi non si fida più delle emozioni. Jaeggy costruisce così un romanzo sospeso tra incubo e ironia, che procede per sottrazione e lampi improvvisi. “Il dito in bocca” è un racconto sull’infanzia mai superata, sulla fragilità che diventa linguaggio, e sull’arte di guardare il mondo da una distanza che brucia.

“Aquarium” di Asako Yuzuki

Eriko vive una vita calibrata al millimetro. Ha un marito premuroso, un figlio, un lavoro rispettato in un’azienda alimentare e una casa ordinata come una fotografia. Tutto, nella sua esistenza, sembra al posto giusto — tranne lei.

Sotto la superficie levigata della perfezione si muove una solitudine inappagata, un senso di mancanza che cresce in silenzio. È così che, quasi per caso, entra nella vita di Shōko: una blogger di lifestyle dall’indole caotica, capace di trasformare il disordine in fascino.

Tra le due nasce un’amicizia inquieta, fatta di curiosità, specchi e zone d’ombra. Eriko è attratta da Shōko come da un riflesso che la inquieta e la completa; Shōko, dal canto suo, sembra nutrirsi della devozione dell’altra.

Ma la linea tra affetto e ossessione si fa presto sottile. Quando l’ammirazione diventa controllo, l’incontro fra le due donne scivola in un abisso di dipendenza emotiva, fino a sfiorare la violenza.

Con la spietatezza che l’ha resa celebre, Yuzuki indaga la fame d’amore e di riconoscimento nell’era dei social, raccontando due donne speculari, entrambe prigioniere dell’immagine che vogliono offrire al mondo. “Aquarium” è un romanzo perturbante sul bisogno di essere visti e sulla crudeltà con cui si può amare.

“Cuore capovolto” di Paola Barbato

Alberto Danini vive in una doppia dimensione: quella virtuale, dove agisce come un adolescente smarrito, e quella reale, in cui ogni giorno cerca di non farsi travolgere dal buio che osserva. È un agente del Servizio centrale operativo, specializzato nel rintracciare i predatori online.

Dietro lo schermo, la sua voce è quella di un ragazzo fragile; nella realtà, è un uomo che ha imparato a muoversi come un serpente fra le ombre. Quel ruolo lo divora lentamente, perché parla al bambino impaurito che è stato e che non ha mai smesso di cercare protezione.

Quando un tredicenne, Leonardo P., scompare lasciando dietro di sé soltanto tracce digitali, Alberto viene trascinato in un’indagine che scava nella parte più oscura della rete: un’app chiamata La Rete dei Cuccioli, un nome innocente che cela un orrore ben più grande. Ma, questa volta, la minaccia non viene solo dai criminali: qualcosa, o qualcuno, sta giocando con le sue stesse ombre.

Paola Barbato intreccia un thriller psicologico e morale, in cui il male non è mai netto e la compassione diventa un rischio. “Cuore capovolto” è il ritratto di un uomo che indaga l’abisso, scoprendo che anche chi salva può perdersi. Perché certe ferite, come certe verità, non si chiudono mai davvero.

“Brothersong” di TJ Klune

In “Brothersong”, TJ Klune porta a compimento la saga dei lupi di Green Creek con una storia che unisce il respiro del mito alla fragilità dell’umano. Carter Bennett, figlio del capobranco, ha sempre creduto di conoscere il proprio posto nel mondo. Ma dopo la distruzione di Caswell, nel Maine, scopre una verità che ribalta ogni certezza, e sceglie di andarsene.

Insegue un’ombra, un uomo che conosce solo come un lupo selvatico, abbandonando la famiglia e la sicurezza del branco. Ma i lupi — come gli uomini — non nascono per stare soli: più Carter si allontana, più la sua mente scivola in una spirale di smarrimento e desiderio.

Seguendo le tracce di Gavin, figlio di Robert Livingstone, Carter si troverà davanti a un’eredità di segreti che affonda nelle origini stesse della sua stirpe. Nel cuore della neve, dovrà scegliere se lasciarsi divorare dalla solitudine o tornare a cantare insieme ai suoi fratelli.

Klune intreccia fantasy e intimità psicologica in un racconto di amore, lealtà e perdono, dove la famiglia non è solo sangue ma promessa, e dove la sopravvivenza del branco diventa metafora di quella parte di noi che, anche nella perdita, continua a cercare una casa.

“Il libro bianco” di Han Kang

In una primavera di Seul, tra magnolie in fiore, una scrittrice decide di dedicare un libro al bianco. L’idea, apparentemente astratta, prende forma durante un soggiorno in una città straniera sepolta dalla neve: il gelo, il vapore del respiro, la luce lattiginosa delle mattine diventano materia narrativa.

A guidarla è un’assenza antica — la sorella maggiore, vissuta poche ore — che il racconto prova a richiamare alla vita attraverso una liturgia di cose bianche: le fasce cucite per la neonata, un camicino come un dolcetto di riso, una zolletta di zucchero, il sale grosso, la schiuma delle onde, la luna, la Via Lattea.

Ogni frammento è una preghiera laica e un atto di riparazione: nominare il bianco per salvarne l’innocenza, per lavare lo sguardo, per misurare la distanza tra i vivi e i morti.

Il libro interroga il corpo e la lingua: che cosa resta quando una vita non ha avuto tempo? Come si scrive senza tradire chi non ha potuto parlare?

In una prosa tersa e musicale, Han Kang compone un memoriale senza trama tradizionale, fatto di immagini, appunti, meditazioni. Ne nasce un breviario dell’attaccamento e della perdita, dove il bianco non è purezza, ma forza fragile e indistruttibile: la parte di noi che, nonostante tutto, continua a brillare.