Esiste davvero “Il libro dei libri proibiti”?

Dal rogo al ban digitale: perché si vietano i libri e cosa racconta il saggio Clichy. Storia, dati e casi celebri per leggere la censura del libro con lucidità.

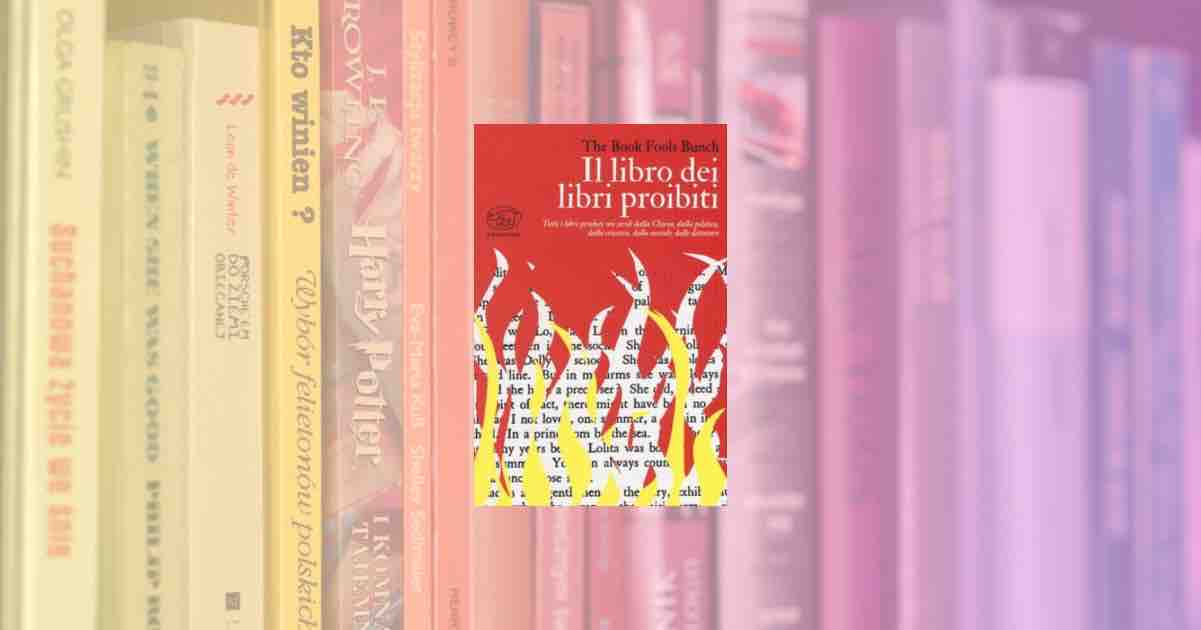

Mettere insieme una storia dei libri banditi significa raccontare chi ha provato a governare le menti prima ancora dei corpi. “Il libro dei libri proibiti” del collettivo The Book Fools Bunch (Edizioni Clichy) è un prontuario agile e densissimo che attraversa secoli di roghi, sequestri, indici, processi per oscenità e più recenti filtri digitali. Non si limita a elencare titoli “scandalo”: prova a restituire, per singoli casi, la logica del potere che decide cosa si può leggere e cosa no.

È un libro di consultazione che si legge come una storia “parallela” della cultura: dalle biblioclastie imperiali all’Index, dai falò del Novecento alle blacklist di oggi. E costringe a una domanda semplice: perché qualcuno, in ogni epoca, sente il bisogno di impedirci un libro?

Che libro è precisamente

The Book Fools Bunch è un gruppo editoriale e bibliografico che con Clichy ha firmato diversi atlanti tematici. “Il libro dei libri proibiti” (circa 290 pagine nell’edizione originale), pubblicato in Italia nel 2019, raccoglie voci ordinate per epoche e blocchi tematici, ciascuna voce con una nota storico-critica, contesto del divieto e una “storia successiva” del testo bandito; una guida documentatissima, piena di episodi e rimandi che funzionano come una mappa tascabile della censura libraria.

Il taglio è dichiaratamente divulgativo: non un saggio teorico sulla libertà d’espressione, ma un repertorio che fa vedere come la stessa leva — vietare o limitare l’accesso a un testo — venga ideologicamente motivata in modi diversi a seconda dei tempi: difesa della fede, tutela dei costumi, sicurezza nazionale, protezione dell’infanzia, coesione identitaria.

In più, l’ordine di lettura non è rigido: si può entrare dal caso Pasolini e risalire a Savonarola, o partire dai roghi nazisti e tornare all’imperatore Qin. È il formato giusto per un uso didattico, redazionale, giornalistico.

Perché i poteri vietano i libri: controllare i confini del pensabile

La domanda centrale non è “quali titoli”, ma “perché”. Il libro suggerisce una risposta concreta: vietare un libro è un modo per delimitare i confini del dicibile in una comunità. A volte lo si fa in nome della purezza della nazione — il lessico dell’“anti-tedesco” che nel 1933 accompagna i roghi nazisti — altre volte in nome della salvezza delle anime — la logica dell’Index Librorum Prohibitorum — altre ancora in nome della protezione dei minori o della “pubblica decenza”.

In tutti i casi, il potere non colpisce solo contenuti: prova a normare immaginari e desideri.

Sui roghi del 1933, il United States Holocaust Memorial Museum ricorda che l’azione fu presentata come difesa contro lo “spirito non tedesco”, con eventi coreografici nelle piazze universitarie e liste di autori da eliminare: non fu uno scatto d’ira, ma una campagna simbolica per chiarire chi decideva il perimetro culturale del Reich.

Per l’Index, la logica è opposta solo in apparenza. La Chiesa cattolica istituisce nel 1559 un elenco di libri “dannosi” per la fede, poi continuamente aggiornato fino all’abolizione nel 1966 sotto Paolo VI.

L’abolizione non significò che “tutto è lecito”, ma che l’Indice non doveva più vincolare la coscienza dei fedeli: una svolta che ammette quanto fosse diventato anacronistico pretendere di gestire centralmente il discernimento dei lettori.

A legare fenomeni così diversi c’è un’idea ricorrente: se controlli i libri, sterilizzi in anticipo i conflitti. Ecco perché i divieti si attivano con particolare vigore nei momenti di passaggio — rivoluzioni politiche, controriforme, regimi che nascono. Vietare serve a “semplificare” una società complessa; ma semplificare, in cultura, è quasi sempre amputare.

Piccola genealogia dei roghi (e di ciò che rivelano)

Antichità: l’imperatore Qin e l’ansia dell’ordine

Nel 213 a.C. Qin Shi Huang ordina la distruzione di libri confuciani e la soppressione di scuole rivali: un gesto politico per consolidare un potere appena unificato, eliminando tradizioni concorrenti e promuovendo un canone unico utile all’impero.

L’Encyclopaedia Britannica ricostruisce l’episodio insieme alla “sepoltura degli studiosi”: al di là delle iperboli della tradizione, permane il nesso tra unificazione politica e soppressione della pluralità dottrinaria.

Età moderna: Savonarola e il “falò delle vanità”

Firenze, 1497: i seguaci di Savonarola raccolgono e bruciano “vanità” — libri, oggetti, opere d’arte considerate corrotte. L’evento si iscrive in un millenarismo morale che usa il fuoco come dispositivo di purificazione pubblica. Fonti enciclopediche e museali ricordano le date e la dinamica: anche qui l’ansia di riforma morale incrocia l’ostilità per i mediatori culturali (arte, letteratura) accusati di sedurre.

Età confessionale: l’Index come infrastruttura

Con la prima edizione del 1559 — sotto Paolo IV — l’Index diventa un’infrastruttura globale della censura cattolica. L’elenco non brucia, ma interdice; non distrugge, ma produce un regime di sorveglianza che definisce la liceità delle letture. L’abolizione del 1966 segnala, come si diceva, il passaggio dalla proibizione preventiva alla responsabilità del lettore, dentro una Chiesa postconciliare che riconosce la maturità delle coscienze.

Novecento: roghi totalitari, biblioteche come bersaglio

Oltre ai roghi nazisti del 1933, il secolo conosce biblioclastie mirate contro istituzioni di memoria. Emblematico il caso della Biblioteca Pubblica di Jaffna (Sri Lanka), data alle fiamme nel 1981: non un libro “scandaloso”, ma l’intero deposito culturale di una minoranza. La distruzione di 97.000 volumi fu interpretata come attacco simbolico alla comunità tamil: colpire i libri per colpire una popolazione.

Dalle piazze ai feed: quando il divieto è un algoritmo

La forma del divieto cambia: oggi spesso non c’è un rogo, c’è una mancata circolazione. Nella Cina contemporanea, “Winnie-the-Pooh” è diventato per anni un meme politico scomodo — l’ironia che accosta il leader a un personaggio amato — e la risposta è stata la rimozione sistematica di immagini e riferimenti online. Il caso è diventato di dominio pubblico anche quando il film Christopher Robin non ottenne il via libera alla distribuzione. Non serve un bando ufficiale: basta la filiera dei permessi a monte delle piattaforme e dell’industria culturale.

Sul fronte occidentale, la pressione si concentra su scuole e biblioteche: PEN America ha censito 4.349 episodi di rimozione di libri dagli scaffali nelle scuole statunitensi solo nell’anno 2022-23, con un picco di titoli riguardanti identità di genere, razzismo, storia afroamericana. L’ALA (American Library Association) segnala che il 2023 ha registrato il numero “più alto” di segnalazioni contro libri da quando esiste il monitoraggio. Non sono indici di Stato centrale, ma campagne coordinate di gruppi d’interesse che chiedono “protezione” e ottengono blocchi locali.

Questa nuova ondata riattualizza un argomento antico: il paternalismo protettivo. Si dice “difendiamo i ragazzi”, ma la protezione cede il passo al divieto quando l’educazione rinuncia al lavoro lento del contesto e dell’argomentazione.

Dentro il volume: casi esemplari (e cosa ci fanno vedere)

Il merito del libro è far lavorare i casi. Prendiamo “Lolita”. Nabokov pubblica nel 1955 in una piccola casa parigina; due anni dopo le autorità francesi lo vietano con l’accusa di oscenità, e il bando sarà revocato nel 1959. In Gran Bretagna l’opera entra nell’occhio del ciclone e deve attendere per un’edizione “accettabile”; negli Stati Uniti l’uscita con Putnam (1958) accende un dibattito etico-letterario che definisce una generazione di lettori. Al di là dei giudizi morali, “Lolita” mostra l’oscillazione delle democrazie tra libertà artistica e protezione del comune senso del pudore.

Passiamo a “Ragazzi di vita” (1955). Pasolini viene processato per “oscenità” e “turpiloquio”; copie sequestrate, udienze, assoluzioni e nuove indagini. La vicenda, ricostruita anche dalla stampa nazionale, racconta un’Italia che si riscopre doppiamente vulnerabile: a disagio davanti al realismo delle borgate e propensa a utilizzare la magistratura per dirimere controversie estetiche. Parlare di “autenticità” dei personaggi diventava sospetto quando l’autenticità mostrava un Paese povero, blasfemo, sessuato.

Altri casi del repertorio — da “Ulysses” di Joyce ai testi anticlericali finiti nell’Index, fino alle fiabe “improprie” per l’educazione civica — servono a visualizzare come le categorie che motivano la censura cambino nome ma somiglino sempre: oscenità, blasfemia, sovversione, corruzione dei minori, apologia. Il palinsesto è stabile: a cambiare è soltanto l’oggetto considerato pericoloso.

Primo rogo, ultima restrizione: cronologia ragionata

Il volume non pretende di fissare un “primo rogo” assoluto, ma scandisce pietre miliari. Nella tradizione cinese, il gesto dell’imperatore Qin è considerato archetipo di biblioclastia di Stato — libri non conformi all’ideologia imperiale cancellati per decreto. Più tardi, nel Rinascimento europeo, il falò delle vanità di Savonarola indica come le pulsioni iconoclaste trovino consenso popolare quando sono presentate come “purificazione collettiva”.

Nel Cinquecento, l’Index inaugura la forma “amministrativa” del divieto: non serve bruciare, basta interdire; non serve la piazza, basta un elenco. Nel Novecento, infine, le dittature recuperano la teatralità del fuoco (la Germania nazista) e la sistematicità amministrativa (URSS, Spagna franchista), mentre i regimi etnici colpiscono biblioteche come simboli d’identità (Jaffna). Ogni tempo ri-inscena la stessa commedia: sottrarre ai cittadini la libertà di formarsi un giudizio complesso.

Perché vietare libri è (anche) governare immaginari

C’è un passaggio che Il libro dei libri proibiti fa sentire con chiarezza: i divieti non operano solo sul “vero/falso”, ma sul “desiderabile/indesiderabile”. Vietando “Lolita” non si discute il suo valore estetico, si prova a sterilizzare un dibattito sulla sessualità, sullo sguardo, sulla rappresentazione. Vietando “Ragazzi di vita” si tenta di sostituire alla Roma reale una Roma decente. Vietando un millepagine su storia coloniale si punta a proteggere una narrazione confortevole del Paese. L’effetto non è solo ignoranza: è riduzione della complessità. È questo che rende la censura “utile” al potere—produrre cittadini che immaginano in meno.

In questa chiave, la sezione del libro dedicata a Indici e blacklist merita un’attenzione speciale. L’Index non fu solo una lista: fu una tecnologia culturale. La sua abolizione nel 1966 segnò un guadagno per la coscienza cattolica, ma ci ricorda che ogni autorità, religiosa o laica, tende a istituzionalizzare le proprie paure. Il repertorio di Clichy non demonizza: mette in fila le motivazioni e le conseguenze, e lascia al lettore il giudizio, senza pedagogie furiose.

Dal caso esemplare al presente: cosa ci dicono i numeri

I dati recenti di PEN America e ALA rendono chiaro che il tema non è “storico”. Nel solo 2022-23 oltre quattromila rimozioni nelle scuole statunitensi: è un pendolo che misura equilibri culturali negli Stati e nei distretti. A cambiare è il profilo degli attori (gruppi civici, comitati genitori, organizzazioni ideologiche), ma le categorie di esclusione sono quelle di sempre: sesso, religione, politica, storia. Dati che non vanno “importati” automaticamente nel contesto italiano, ma che aiutano a leggere le nostre micro-polemiche locali su letture scolastiche, biblioteche di quartiere, festival.

Come lavora il libro: metodo, pregi, lacune

Il volume sceglie la via dell’enciclopedia: entrate brevi, fonti sintetizzate, cronologie essenziali. La forza è nell’ampiezza dello sguardo—il lettore trova, nella stessa sezione, l’Index e “Winnie-the-Pooh” — e nella capacità di far sentire la continuità storica dei dispositivi. Il formato “schede” ha un vantaggio: non impone una tesi unica; offre materiali per formularla.

Questo lo rende molto utile in classe e nei laboratori di educazione civica o cittadinanza digitale: si possono costruire percorsi su un tema (religione e censura; oscenità e letteratura; censura e minoranze), condividere frammenti, lavorare con le fonti.

Il limite, inevitabile in un repertorio, è che alcuni snodi meriterebbero più contesto—per esempio i processi per oscenità in Italia negli anni ’50, o la filiera amministrativa delle rimozioni negli Stati Uniti oggi. La soluzione non è chiedere a un manuale di diventare trattato: è usarlo come base per approfondimenti mirati, facendo dialogare le schede con fonti primarie e secondarie (gli atti dei processi, i comunicati degli uffici scolastici, i testi integrali banditi). In questo senso, la bibliografia essenziale e gli indici tematici sono risorse preziose.

Lettura comparata: tra roghi e “soft bans”

Confrontare passato e presente aiuta a capire anche il lessico. Il rogo è un rito collettivo che vuole intimidire; le rimozioni bibliotecarie sono decisioni amministrative spesso opache; la “non distribuzione” di un film o di un libro per mancati permessi è un atto industriale rivestito di tecnicalità. Sono tre modalità diverse dello stesso gesto: rendere invisibile un contenuto.

Per il cittadino, l’effetto pratico è simile — meno accesso — ma le contromisure cambiano: contro il rogo si “salvano” fisicamente i libri; contro la rimozione locale si ricorre a reti civiche e strumenti legali; contro la mancata distribuzione si tenta di forzare spazi alternativi o di rendere pubblica la decisione per attivare pressione reputazionale. Il libro, accostando secoli, consente di progettare anche queste pedagogie di resistenza.

Chi dovrebbe leggerlo

Docenti delle scuole secondarie, bibliotecari, lettori forti, operatori culturali: sono i destinatari ideali. Per i primi due gruppi, il repertorio offre materiali per un’educazione alla cittadinanza informativa: lavorare su una scheda, verificare le fonti citate, aprire la discussione sui diritti culturali. Per i lettori curiosi, è un modo di scoprire ciò che la storia della letteratura spesso salta: la vita materiale dei libri, le loro traversie legali e simboliche. Per gli operatori culturali, uno strumento per leggere in controluce le nostre micro-polemiche (dal libro per ragazzi “troppo inclusivo” alla mostra “troppo esplicita”).

Soprattutto, funziona come antidoto al riflesso — molto contemporaneo — di chiedere “rimozioni rapide” in nome del fastidio. Le pagine su “Lolita” e “Ragazzi di vita” ricordano che la lettura adulta non si tutela eliminando: si tutela predisponendo contesti, discutendo, separando il giudizio estetico da quello morale senza però fingere che il secondo non esista.

Una nota sulle citazioni (e sul loro uso educativo)

Il libro è pieno di frasi d’epoca, circolari, proclami. Usarle in classe o in un laboratorio pubblico è efficace. Due esempi da fonti autorevoli. Sui roghi nazisti, il USHMM ricorda la retorica di “pulizia” e “anti-spirito tedesco”, che mostrava il libro come nemico interno: leggere quelle formule oggi, a distanza, fa capire quanto la lingua prepari i gesti.

Sull’Index, i documenti vaticani dell’abolizione precisano che “la proibizione non ha più forza di legge”: un tratto utile per discutere come le istituzioni possano riconoscere i limiti dei propri strumenti. Brevi citazioni, controllate e contestualizzate, insegnano come leggere propaganda e norme senza rimanerne catturati.

In conclusione: usare questo atlante per difendere la complessità

“Il libro dei libri proibiti” non chiede eroismi: chiede metodo. Aprire una voce, verificarne la fonte, collegarla a un presente vicino, discutere in gruppo. È, alla lettera, un manuale di autodifesa culturale: non solo perché ci ricorda che i divieti esistono, ma perché ci fornisce i materiali per smontarne gli argomenti. In un tempo in cui la tentazione di “semplificare” tutto è forte—anche per ragioni legittime, come la protezione dei minori—questo piccolo atlante ci obbliga alla complessità.

E ci ricorda una verità pratica: laddove un potere ha davvero paura dei librai, dei bibliotecari e dei lettori, di solito c’è qualcosa che vale la pena difendere.

Il libro non mitizza la “libertà assoluta”—che nessuna comunità reale ha mai avuto—ma propone una postura: diffidare della scorciatoia della proibizione, costruire contesti di lettura, praticare l’argomentazione invece del divieto. È la forma più adulta di fiducia nei cittadini.