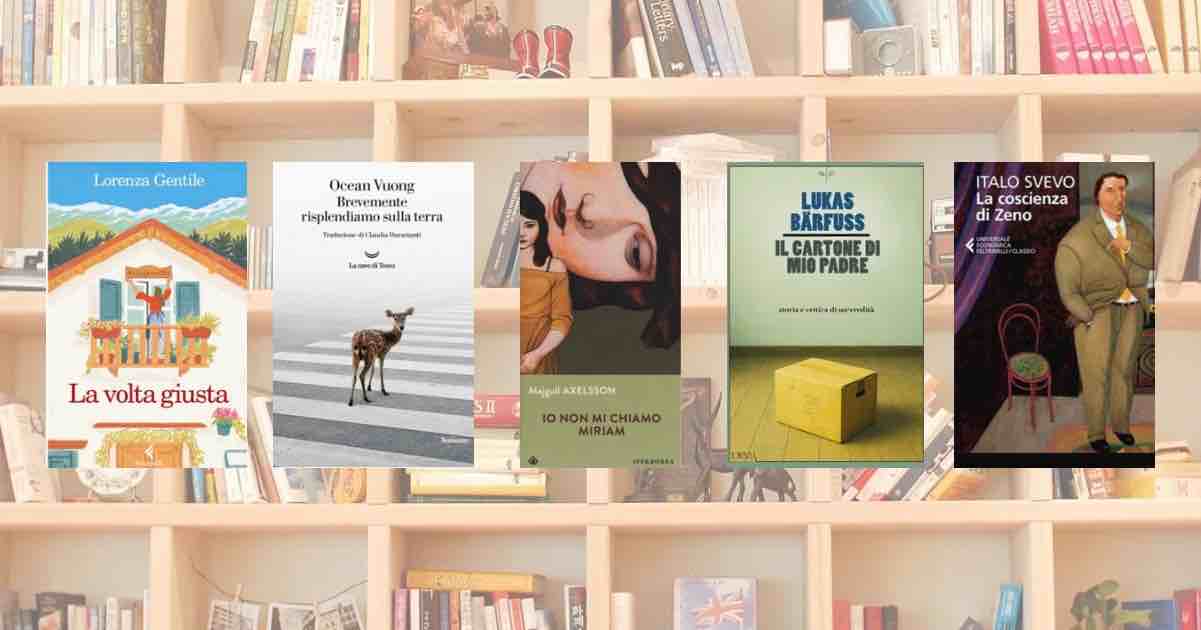

Ereditarietà e crescita: 5 libri che parlano di destino

In questo articolo affronteremo come in un viaggio l’ereditarietà e la crescita umana di quei personaggi che, nei libri, sono alla ricerca del loro destino.

Siamo davvero liberi di scegliere quale sarà il nostro destino, o le nostre vite sono già state scritte da qualcuno che non riusciamo a vedere?

L’esistenza è in bilico tra due forze in costante conflitto: l’ereditarietà – intesa non solo come patrimonio genetico o beni materiali, ma come trauma psicologico, condizionamento sociale e debito storico – e la crescita, la nostra irrefrenabile spinta a definire un futuro proprio.

La letteratura, da sempre, indaga questo scontro cruciale

In questo viaggio tra cinque romanzi, esploreremo come il passato abbia il terribile vizio di continuare a esigere il suo prezzo. Dal fardello psicologico di Zeno Cosini, che non riesce a crescere pur desiderando l’ordine, al debito sociale smascherato da Lukas Bärfuss.

Questi cinque libri ci interrogano

Per quanto tempo ancora le ombre del passato decideranno chi siamo? E qual è il vero prezzo per afferrare finalmente la volta giusta e diventare i protagonisti in salute della nostra storia?

“La coscienza di Zeno” di Italo svevo

Un classico, quello di Italo Svevo: la tragicomica vicenda di Zeno Cosini, l’archetipo dell’“inetto” raccontata attraverso le sue memorie scritte su sollecitazione del suo psicoanalista, il Dottor S.

Ma anche un romanzo tipo di quelli che vedremo oggi: ereditarietà, crescita. Non segue una trama lineare, bensì ripercorre le tappe salienti della sua “oscillante ed inconcludente esistenza”, nel tentativo di rintracciarne le cause e forse liberarsene.

Zeno è una figura di “marionetta tirata da fili” che, più indaga sulle sue condizioni, più ne rimane schiacciato, in un destino che sembra ineluttabile.

Il tema dell’ereditarietà in Zeno si manifesta come un profondo condizionamento psicologico e sociale che gli impedisce una vera crescita — un prototipo di quello che sarà Holden.

Fin dall’infanzia, Zeno è alla ricerca di certezze e di una stabilità che non riesce mai a raggiungere. La sua vita è una successione di tentativi falliti di aderire alle convenzioni borghesi e di smettere con i vizi — e qui Salinger se ne scosta, creando una figura nuova: l’adolescente tipo, l’alter-ego di Zeno.

A tormentare Zeno sarà il fumo, il cui infinito rinvio dell’“ultima sigaretta” è il simbolo stesso della sua malattia esistenziale e della sua incapacità di maturare. Zeno eredita di fatto la malattia della modernità: l’incertezza e la nevrosi.

La sua mancata crescita si riflette in ogni aspetto: nell’ambiguo rapporto con la figura paterna, nella goffa ricerca di una moglie (cercando di sposare Ada, finisce per sposare Augusta) e nell’ambivalente rapporto con il lavoro. Zeno è desideroso di Ordine — di guarire, di diventare “sano” — ma è perennemente sommerso dal Caos. Egli finisce per compiacersi della sua condizione di “funambolo sul filo oscillante delle catastrofi personali”, trovando una forma di adattamento proprio nella sua malattia.

Il capolavoro di Svevo ribalta ironicamente i termini di giudizio: se la società definisce la sua instabilità come malattia, è proprio la sua presunta nevrosi a renderlo forse più acuto e in grado di comprendere l’ipocrisia del mondo “sano”.

In definitiva, il libro suggerisce che la crescita in un mondo malato è impossibile; l’unica via d’uscita per l’inetto è accettare l’imperfezione e il Caos come condizioni universali.

“Io non mi chiamo Miriam” di Majgull Axelsson

Il romanzo inizia nel giorno dell’ottantacinquesimo compleanno della protagonista, un evento che innesca la dolorosa riemersione di una verità tenuta nascosta per settant’anni. Il figlio le regala un bracciale d’argento con inciso il suo vero nome: Malika. Questo nome svela l’enorme fardello dell’ereditarietà e della crescita forzata, un dramma personale intrecciato alla più cupa storia europea.

La storia di Malika risale a quando, ancora ragazza, sali su un convoglio diretto ad Auschwitz per Ravensbrück. Per scampare alla fucilazione dopo aver innescato una rissa per un tozzo di pane, Malika compie una scelta radicale che modella l’intera sua vita: si infila i vestiti di una coetanea ebrea morta durante il viaggio, assumendone l’identità e la Stella di David. Malika, la ragazza Rom, diventa così Miriam, l’ebrea. Sopravvive all’orrore del campo e poi si ritrova in Svezia negli anni Cinquanta, ospite di una donna della Croce Rossa.

Il dramma della sua crescita è interamente costruito su questa menzogna vitale. Diventare Miriam le ha salvato la vita, ma l’ha costretta a sacrificare la sua vera identità.

La donna vive nel costante timore di essere scoperta, negando a sé stessa e agli altri gli affetti del passato. Il prezzo di questa sopravvivenza è il peso schiacciante della menzogna e della solitudine.

Il romanzo esplora potentemente il problema dell’identità – etnica, nazionale, culturale, ma soprattutto personale – nelle sue infinite sfumature.

“Io non mi chiamo Miriam” getta luce su una parte spesso dimenticata dell’Olocausto, le persecuzioni naziste contro i Rom, e sul loro destino negli anni successivi, contraddistinti da un’esclusione strisciante.

Il libro è una testimonianza toccante di come il trauma e la vergogna possano essere ereditati e impressi nel corpo e nella psiche. È una meditazione su chi siamo quando siamo costretti a indossare un’identità altrui, e su quanto sia complessa e dolorosa la crescita che porta alla verità, anche quando questa verità è incerta e lacerante.

“Brevemente risplendiamo sulla terra” di Ocean Vuong

Ocean Vuong esordisce con questo romanzo, una lunga e straziante lettera che il giovane protagonista, Little Dog, scrive a sua madre, Rose, una donna analfabeta che difficilmente potrà mai leggerla.

Questa scelta narrativa è di per sé un potente atto di crescita e testimonianza, poiché mira a colmare un vuoto comunicativo radicato nel trauma e nelle barriere linguistiche.

Little Dog si fa interprete e traduttore non solo tra l’inglese e il vietnamita, ma anche tra le generazioni, tentando di dare voce e senso all’ereditarietà di dolore e resilienza che definisce la sua famiglia.

La storia familiare si dipana a partire dal Vietnam e dalla devastazione della guerra, un trauma che si trasmette intatto. La nonna Lan, segnata dal conflitto e costretta a scelte di sopravvivenza estreme (un matrimonio combinato, il lavoro con i soldati americani), passa il suo fardello alla figlia Rose. La madre, emigrata negli Stati Uniti e stabilitasi in Connecticut, manifesta un disturbo da stress post-traumatico che si riversa sul figlio in atti di violenza domestica alternati a momenti di assoluta tenerezza.

Little Dog, quindi, eredita non beni materiali, ma un complesso retaggio di violenza, silenzio e disintegrazione culturale.

La crescita del narratore è inestricabilmente legata alla necessità di decifrare questo “dialogo impossibile” tra le donne della sua famiglia, che faticano ad integrarsi e a padroneggiare la lingua e il mondo circostante.

Little Dog impara a conoscere sé stesso navigando il difficile rapporto con i suoi cari, ma anche attraverso la scoperta della propria identità e sessualità in un contesto precario.

Il romanzo è un intenso viaggio di formazione in cui il protagonista tenta di trasformare la vergogna e il peso dell’eredità in un’opera d’arte e in un veicolo di comprensione. È la ricerca di una lingua comune che possa finalmente rompere il ciclo della violenza ereditata, permettendo all’individuo di risplendere, anche se brevemente, liberato dal peso del passato e capace di trovare il proprio spazio nel mondo.

“Il cartone di mio padre” di Lukas Bäfuss

Il narratore riceve una grande scatola di cartone, un oggetto messo da parte e dimenticato per venticinque anni, che si rivelerà essere il fulcro della narrazione, dell’indagine feroce e profondamente personale.

Quando l’autore decide di aprirla, la scatola mostra l’orrore: una “voragine” di documenti, debiti, sentenze, e i brandelli di una vita non solo sconosciuta, ma fatta di fallimenti, omissioni e menzogne taciute per decenni.

L’eredità che Bärfuss si trova ad affrontare dopo la morte dell’uomo che si diceva essere suo padre trascende i confini della famiglia; non è solo una questione di nomi, case o destini individuali, ma si estende alla politica, alla cultura e alla società. Questo saggio-memoir affronta la “materia incandescente dell’origine”, toccando temi scottanti come la povertà sistemica, la vergogna sociale, l’esclusione e l’incapacità di crescere pienamente in un ambiente oppresso e viziato dalle dinamiche del passato.

Il cartone diventa il catalizzatore per una profonda riflessione su ciò che viene trasmesso e ricevuto involontariamente attraverso legami di sangue e sociali, dalle regole ai ruoli imposti.

L’autore smonta i pilastri del privilegio e della genealogia, tracciando con una sorprendente erudizione collegamenti che vanno dai miti biblici a Darwin, dal diritto romano a Wittgenstein.

L’indagine si trasforma in una denuncia radicale: Bärfuss sostiene che il principio stesso dell’eredità, inteso come il meccanismo che perpetua l’assetto sociale, la proprietà e le disuguaglianze, agisce in realtà come un vero e proprio sistema di oppressione.

Il libro, urgente e filosofico, affilato come un pamphlet, reclama una rottura netta con il retaggio non scelto.

Il suo obiettivo ultimo è quello di proporre una diversa idea di futuro, un’“ecologia dell’eredità”, che liberi l’individuo dal peso opprimente del passato e consenta una vera crescita basata sulla possibilità e non sul debito morale o materiale.

“La volta giusta” di Lorenza Gentile

Il romanzo è la storia di Lucilla, una trentenne romantica che, dopo una vita trascorsa a cercare l’amore e ad “adattarsi agli altri”, si ritrova sola con un sogno che non le appartiene. La sua vera storia di crescita inizia quando, insieme al fidanzato Enrico, vince un bando per gestire una locanda in un isolato e suggestivo Comune polvere sulle Alpi Marittime, un villaggio a rischio di spopolamento.

L’abbandono da parte di Enrico, subito dopo la vittoria, costringe Lucilla a confrontarsi con una realtà spogliata delle illusioni romantiche: deve gestire da sola la locanda e, soprattutto, imparare a contare su se stessa.

La sua crescita è simboleggiata dalla massima: “Il lupo è la nostra paura più grande: la si supera solo guardandola in faccia”.

Lucilla è forzata a spogliarsi della sua vecchia identità basata sull’accondiscendenza e sulla ricerca dell’approvazione, per affrontare il lupo, ovvero il dramma di una vita vissuta inseguendo i sogni altrui.

Il percorso di rinascita la porta a una profonda riscoperta di sé, un momento in cui l’obiettivo non è più trovare l’uomo giusto, ma trovare la sua “volta giusta” per vivere davvero.

In questo viaggio, Lucilla non è completamente sola. L’ereditarietà del luogo, intesa come il patrimonio di tradizioni e il senso di comunità, si rivela fondamentale. Viene soccorsa dagli eccentrici abitanti del borgo, tra cui Nives, custode delle erbe locali, ed Eliseo, il saggio custode delle tradizioni.

Queste figure incarnano la resilienza della montagna e l’importanza di un retaggio culturale e umano non basato sul debito (come nel primo libro), ma sull’aiuto reciproco.

Giunta la primavera, Lucilla comprende che il proprio posto nel mondo non è definito da una condizione (città o montagna, sola o in coppia), ma è solo una “sintesi personale.” Il romanzo celebra il momento in cui si smette di adattarsi, inaugurando finalmente la vera vita.