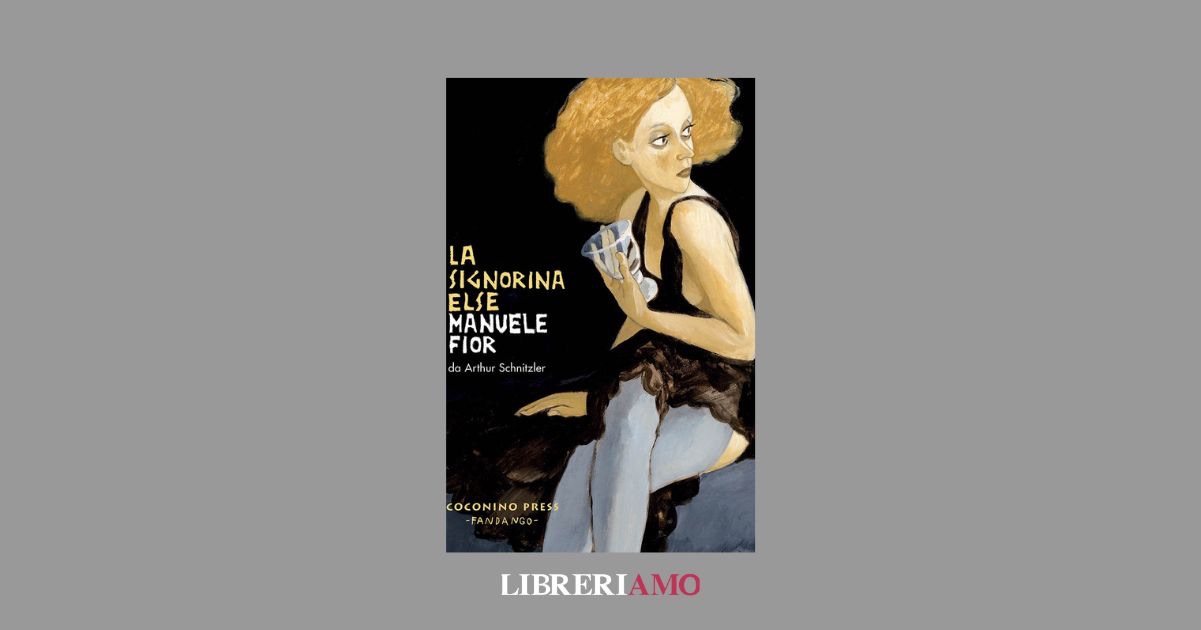

Alcune figure letterarie non appartengono al loro tempo: lo oltrepassano, si trasformano, tornano a parlarci con voce nuova. È il caso di La signorina Else, la novella che Arthur Schnitzler pubblicò nel 1924 e che oggi rivive anche nella forma della graphic novel grazie a Manuele Fior, uno dei maestri italiani del fumetto contemporaneo.

Due opere distanti per linguaggio e forma, ma unite da un filo rosso: la volontà di catturare l’intimità di una giovane donna, il suo corpo esposto, la sua mente in tumulto, il suo sguardo sul mondo.

Curiosità su “La signorina Else”: Lo sapevi che…

Fu pubblicato nel 1924 e accolto con scandalo per l’audacia dei temi e la novità stilistica.

Manuele Fior ha scelto per la graphic novel acquerelli e segni fluidi che evocano il flusso interiore del testo originale.

Else è spesso paragonata a Molly Bloom dell’ Ulisse di Joyce: entrambe offrono un ritratto femminile dall’interno, senza filtri.

La versione di Fior è pubblicata in Italia da Coconino Press, mentre il romanzo è disponibile in catalogo Adelphi.

“La signorina Else” dal 1924 a oggi: la ragazza che non smette di guardarci

Dal 1924 al XXI secolo, Else continua a parlarci. Con le parole di Schnitzler o con i disegni di Fior, resta una figura sospesa tra desiderio e vergogna, ribellione e condanna, intimamente fragile e insieme eroica.

Una ragazza che, guardandosi e lasciandosi guardare, racconta qualcosa che riguarda tutti noi: la difficoltà di essere liberi nel corpo e nella mente.

E forse è proprio questo il segreto della sua modernità: Else non appartiene a un’epoca, ma a ogni lettore che la incontra.

La signorina Else nasce come una piccola rivoluzione narrativa. Schnitzler, medico viennese e scrittore amico (e rivale) delle avanguardie psicoanalitiche, mette in scena una ragazza adolescente in villeggiatura sulle Alpi.

Una lettera della madre la getta in una situazione insostenibile: per salvare la famiglia dalla rovina economica, Else dovrebbe mostrarsi nuda davanti a un ricco conoscente in cambio di denaro.

Una richiesta tanto implicita quanto brutale, che la costringe a confrontarsi con la propria dignità, il desiderio, la vergogna.

Il romanzo di Schnitzler: un monologo che è corpo e musica

L’innovazione di Schnitzler non sta solo nella trama, ma soprattutto nello strumento narrativo: il monologo interiore. Ogni pensiero, esitazione, fantasia di Else ci arriva direttamente, senza mediazioni.

Leggiamo la sua mente come se fosse aperta davanti a noi, con improvvisi scarti di tono, lampi di ironia, visioni allucinate. Else è insieme fragile e ribelle, cosciente e febbrile, vittima e protagonista.

Il risultato è un testo che ha la forza di una partitura musicale: rapido, pulsante, fatto di variazioni improvvise. Un flusso che ci rende spettatori e complici del suo dramma, oscillando tra intimità psicologica e teatralità tragica.

La graphic novel di Fior: la potenza del visibile

Quasi un secolo dopo, La signorina Else torna in una nuova forma: quella del fumetto. Manuele Fior, autore di graphic novel premiate come Cinquemila chilometri al secondo e Celestia, affronta Schnitzler con un linguaggio visivo potente, tradotto in tavole dove la parola si piega all’immagine.

Il corpo di Else, che in Schnitzler era pensato e raccontato, diventa qui visibile. Non più soltanto flusso interiore, ma gesto, postura, colore.

I suoi sguardi, le mani che tremano, la camminata nervosa tra i corridoi dell’albergo: ogni dettaglio grafico trasforma la tensione psicologica in tensione figurativa.

Fior non tradisce il testo, ma lo reinventa, restituendo con il segno e l’acquerello quell’intensità che la prosa aveva affidato alla mente.

L’esperimento funziona perché Fior non illustra soltanto la storia: la interpreta.

L’uso dei colori, ora cupi ora luminosi, amplifica gli stati d’animo; la disposizione delle vignette, a volte serrata e a volte rarefatta, ricrea il ritmo incalzante del monologo. La graphic novel diventa così un nuovo palcoscenico per Else, uno spazio dove la sua voce trova un altro corpo: quello delle immagini.

Un dialogo tra parola e immagine Il confronto tra il romanzo e la graphic novel mostra quanto sia vivo e contemporaneo il personaggio di Else.

In Schnitzler, la forza stava nella parola che si faceva immagine mentale. In Fior, l’immagine diventa parola visiva, capace di raccontare silenzi, pause, dettagli che il testo solo suggeriva.

Entrambe le opere condividono un punto cruciale: lo sguardo. Else è costantemente guardata, dagli uomini, dalla società, dalla famiglia, ma è anche lei a guardarsi, a immaginarsi, a giudicarsi.

È un personaggio che non smette di interrogarsi, e che obbliga anche noi lettori (o spettatori) a interrogarci. Che cosa significa “mostrarsi”? Quanto del nostro corpo appartiene a noi e quanto è preteso dagli altri?

Else, nel 1924 come oggi, è il simbolo di una contraddizione femminile ancora attualissima: il diritto di essere sé stessa di fronte a uno sguardo che vorrebbe ridurla a merce di scambio.

Else, un’eroina senza tempo

La forza di Else è proprio questa: essere moderna anche a un secolo di distanza. Nell’opera di Schnitzler anticipa i flussi di coscienza modernisti e la psicoanalisi; nell’opera di Fior diventa immagine viva, capace di parlare al pubblico contemporaneo che forse non leggerebbe un classico ma può emozionarsi davanti a un disegno.

In entrambe le versioni, Else rimane una figura tragica e luminosa, fragile e fiera. Una ragazza che si ribella a un destino già scritto, e che nel suo gesto estremo si consegna all’eternità.