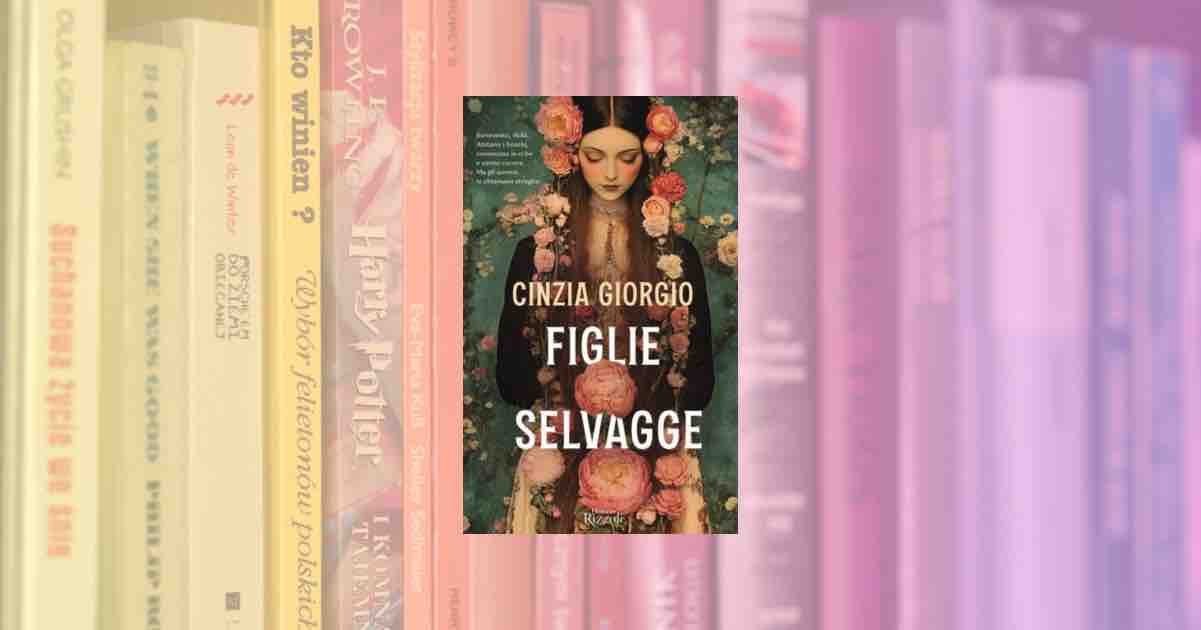

Benevento, le janare, il folklore: torna Cinzia Giorgio con “Figlie selvagge”

Un romanzo eccezionale, che attraversa i secoli e affronta le dicerie: quando le donne erano viste come streghe a Benevento. “Figlie selvagge” di Cizia Giorgio.

Benevento è, da secoli, un luogo in cui riecheggia la stregoneria italiana: non solo il folklore inerte, ma un epicentro simbolico in cui la memoria del mito — dalla leggenda del Noce sradicato da San Barbato fino ai trattati di protomedici ossessionati — è stata usata per governare i corpi delle povere donne che vi abitavano.

In questo fulcro storico, dove mito e repressione arde e nasconde la realtà, Cinzia Giorgio torna alla narrativa storica con “Figlie selvagge” (Rizzoli), un romanzo che non si limita a rievocare il passato, bensì mostra come la lotta per definire la verità sul corpo femminile e sul desiderio sia, ieri come oggi, la posta in gioco più alta.

Un romanzo storico che parla al presente

È il 1630 è siamo nel pieno di un’Italia controriformista che sorveglia i corpi e i desideri.

La premessa è semplice e potente: Bianca corre nel bosco con il fiato in gola, la sorella Maria è scomparsa, e in città serpeggia la convinzione che le colpevoli siano le janare, le “streghe” beneventane. A perseguitarle c’è un protomedico, Pietro Piperno, convinto di scoprire – e punire – l’origine del male. È l’avvio di un racconto che intreccia persecuzione e resistenza, scienza sperimentale e superstizione, politica e cura.

Desiderio femminile, potere, comunità

Cinzia Giorgio – autrice e saggista che si muove da anni tra narrativa storica al femminile e divulgazione – porta qui la propria cifra in una direzione più cupa e civile: restituire voce a donne dotate di saperi pratici e botanici che la storia ufficiale ha spesso bollato come demoniache.

La sua traiettoria editoriale (dalla narrativa popolare di Newton Compton a testi di taglio saggistico e divulgativo, spesso dedicati a figure femminili), aiuta a capire lo sguardo con cui affronta Benevento: non il folklore, ma la politica del mito – cioè come il mito sia stato usato per governare i corpi, e come possa essere riaperto a un immaginario di libertà.

Una scomparsa, un’accusa, una città che spia

Toniamo a Bianca: lei conosce il bosco e le erbe; con la madre e la sorella vive ai margini, dove la conoscenza delle piante e delle pratiche di cura è d’obbligo. Tuttavia, ai tempi era facilmente scambiabile per stregoneria.

Quando Maria sparisce, l’ossessione del protomedico Pietro Piperno – che invoca l’intervento della Chiesa – si trasforma in caccia.

In città aleggia una spiegazione semplice e feroce: “le janare sono creature del diavolo”.

È in questa pressione sociale che la protagonista sceglie la disobbedienza: cercare la verità da sé, rischiando tutto, armata soltanto della propria testardaggine e di una rete di donne.

L’ossatura narrativa disponibile al lettore – e che qui non superiamo per evitare rivelazioni – mette subito in chiaro la posta in gioco: non tanto “chi è il colpevole”, quanto chi detiene la facoltà di dire la verità sul corpo femminile, sul desiderio, sulla morte.

Janare: tra mito, processo e cronaca

Per capire l’orizzonte simbolico del romanzo bisogna guardare al mito della “noce di Benevento” e delle janare. Una leggenda che vede il noce come luogo di convegni notturni e che fu “sradicata” nel VII secolo da san Barbato con un taglio netto — letteralmente: fece tagliare l’albero legato a culti longobardi pre-cristianizzazione.

Sul versante della conoscenza “scientifica” circolava poi una tradizione libraria ben precisa: il trattato di Pietro Piperno (protomedico beneventano del Seicento) De nuce Maga Beneventana – pubblicato nella seconda metà del XVII secolo e ristampato più volte – è una fonte reale della leggenda, in cui un medico cerca di razionalizzare il mito della noce (senza rinunciare al suo portato prodigioso). Tracce bibliografiche e riproduzioni digitali attestano il testo e le sue edizioni, a conferma che il nome “Piperno” non è un’invenzione romanzesca.

Anche la stampa internazionale continua a raccontare quelle storie: The Times, presentando un recente festival beneventano, ricorda che il termine janara deriva molto probabilmente da Diana, divinità romana della caccia, e descrive la persistenza, nel costume locale, di una memoria tra rito e spettacolo. “L’etimologia più accreditata lega janara a Diana”, scrive il quotidiano britannico, che mette in relazione il mito con il turismo culturale contemporaneo.

Un prezioso pezzo di Smithsonian Magazine – che fa il punto sull’ossessione europea per streghe e piante “magiche” – cita proprio Benevento come “epicentro di antiche credenze”: un luogo in cui le narrazioni diaboliche hanno attecchito con forza, anche grazie a “studi medici” e racconti eruditi che rimbalzavano tra città e città. “Benevento was a byword for witchcraft”, nota il magazine, ricordando il ruolo dei manuali e dei resoconti inquisitoriali nel costruire un immaginario di lungo periodo.

“Benevento was a byword for witchcraft in early modern Italy,” scrive Smithsonian Magazine, “its legendary walnut tree a gathering place for nocturnal rites.”

Questi riferimenti – storici e giornalistici – non sono orpello documentario: spiegano perché il romanzo “funziona”. Giorgio non inventa il mito; lo risignifica, mostrando come una comunità possa spostare il confine tra cura e sacrilegio, tra erba medicinale e veleno, tra desiderio e peccato.

Storia, scienza, superstizione: il teatro del 1630

La scelta del 1630 (l’anno che nei manuali associamo alla peste manzoniana, ma qui ci interessa per l’aria di sospetto che impregna l’Europa) consente all’autrice di innestare tre linee:

La città e la sorveglianza

È un mondo post–Restaurazione pontificia che non tollera devianze: confraternite, confratelli, protomedici, parroci, informatori. La cultura del controllo è parte del paesaggio. Nelle carte e nelle cronache di epoca moderna, Benevento oscilla tra ritualità popolare e repressione ecclesiastica; Giorgio usa questo respiro per costruire la sua “città che spia anche il pensiero”, dove il sospetto diventa norma di convivenza. Il quadro generale è coerente con quanto sappiamo dei regimi morali italiani del Seicento – e il mito della noce, con l’intervento “purificatore” di san Barbato, ne è la preistoria simbolica.

La scienza galvanica (ai suoi albori)

Sul fronte della scienza, il personaggio di Piperno rimanda a una temperie che, a distanza di poco più di un secolo, produrrà i celebri esperimenti di Luigi Galvani e di Giovanni Aldini sui corpi e sull’“elettricità animale” (la linea storica che il lettore associa spontaneamente a Frankenstein). Pur non essendo il focus di questo romanzo, la curiosità medico–naturalistica che Giorgio attribuisce alle autorità locali ha una base plausibile: la bibliografia su Piperno – e la fortuna editoriale del suo trattato – mostra come medicina erudita e credenze si toccassero spesso.

Il sapere delle erbe

Le erbarie (così venivano chiamate molte donne che curavano con piante e unguenti) costituiscono il vero controcanto. La vicenda di Bianca e Maria è intessuta di onomastica vegetale e di gesti minimi: preparare un decotto, riconoscere l’odore cattivo nell’aria, tracciare una mappa del bosco. Qui Giorgio gioca la carta più forte: la cura come linguaggio femminile non addomesticato, capace di produrre legame e dunque anche pericolo, agli occhi del potere.

Un gotico mediterraneo

La lingua di Giorgio è qui più scabra che in passato, ma conserva il gusto per il tessuto sensoriale: odori, scricchiolii, il fango dei vicoli, i lampi sull’acqua del fiume. Il noir storico si accende di lampi gotici, con apparizioni sullo sfondo e presenze che la ragione non sa nominare. Il risultato è un “gotico mediterraneo” in cui la notte è meno decorativa che politica: di notte si decide ciò che si può dire di giorno.

Sul piano del ritmo, la struttura segue un’indagine “dal basso”: non ci sono detective infallibili, ma una ragazza e le sue alleate. La tensione cresce perché l’oggetto della ricerca (Maria) coincide con la linea rossa dei sentimenti: sorellanza, desiderio, paura, colpa. È una scelta coerente con la poetica dell’autrice: “riportare la voce a chi l’ha perduta” (come scrive spesso nei paratesti e nelle interviste), spostando la luce sui margini.

Confronto con i libri precedenti

Per capire il passo avanti di “Figlie selvagge” è utile rileggerlo accanto a due momenti della produzione di Giorgio. Da un lato i romanzi storici “popular” (per Newton Compton, “La collezionista di libri proibiti” e altri), dove l’autrice sperimentava intrighi d’epoca e un respiro fortemente romanzesco. Dall’altro, i testi saggistici e divulgativi che indagano la storia culturale italiana – con un’attenzione particolare alle figure femminili e alla loro rimozione.

“Figlie selvagge” tiene insieme queste due anime: il piacere del racconto e la serietà della ricerca documentaria (non accademica, ma vigile), in una forma che si avverte più compatta e personale.

Un romanzo sulle streghe, oggi

L’originalità del libro sta meno nel “tema streghe” – oggi frequentatissimo – e più nella scelta di Benevento come topos e corpo vivo. Il romanzo non folclorizza: mostra come una città costruisca i propri demoni e perché li mantenga in vita. Qui la stregoneria non è il contrario della scienza, ma il suo doppio speculare: entrambe sono pratiche di potere, entrambe selezionano le parole e i corpi ritenuti legittimi.

L’altra chiave è il desiderio. Giorgio lavora su una domanda antica: che cosa significa desiderare senza possedere? La differenza tra cura e controllo attraversa tutte le pagine. Piperno incarna la ragione di Stato e la ragione medica come ragione del possesso; Bianca oppone una ragione del legame, che è insieme fragile e insistente. Nei dialoghi, nelle scene domestiche, nella geografia del bosco, il romanzo sostiene che la libertà passa per una “politica degli affetti”.

Documentazione e immaginazione: una base solida

Su questo punto vale la pena soffermarsi: quanto c’è di storico? e quanto di inventato? I principali appigli documentari – la leggenda della noce sradicata da san Barbato; il trattato di Piperno; l’etimologia di janara collegata a Diana – sono attestati da fonti affidabili.

A questo Giorgio sovrappone trame private: la scomparsa di Maria, il desiderio inconfessabile di un notabile, la solidarietà segreta di alcune donne. L’operazione riesce perché l’invenzione non “smentisce” il documento; lo abita.

“La leggenda della noce fu “strappata” da san Barbato”, ricordano le voci enciclopediche, ma “nella topografia mentale della città tornò come un ritornello”.

“The legendary walnut tree of Benevento was a gathering place for nocturnal rites,” nota Smithsonian, “and the city’s name became shorthand for witchcraft.”

“Janara likely derives from Diana”, scrive The Times, suggerendo quanto profondamente il paganesimo abbia continuato a risuonare nella cultura materiale dei luoghi.

Queste tre tessere – mito cristianizzato, erudizione medico–magica, persistenza folklorica – sono la pedana su cui l’autrice è libera di saltare.

I personaggi

Bianca è un personaggio “in ascolto”. Non è un’eroina invincibile, ma accumula gesti minimi: osserva, annusa, ricorda. Il suo corpo – che il potere vorrebbe trasparente – diventa opaco: spazio di decisioni, dubbi e desiderio. Maria funziona come assenza viva, il motore che spinge l’indagine.

Piperno è scritto evitando la caricatura: un uomo che “parla poco, ma quando lo fa, lascia il segno”, direbbe la cronaca della città; un’autorità che oscilla tra ambizione, fede e paura. Il coro dei personaggi secondari – madri, sorelle, guaritrici, uomini che non sanno dove mettere le mani – crea una densità sociale che rende credibile la città.

Come Giorgio costruisce il “respiro”

La prosa alterna periodi brevi e aperture descrittive. Quando esce all’aperto (fiume, pioggia, fango), la frase si allunga, piega il ritmo al paesaggio; quando entra nelle stanze (conventi, cucine, botteghe), taglia corto, come se la lingua stessa temesse la delazione. E c’è un uso misurato della simbologia: il noce e le acque ritornano come punti di concentrazione emotiva, ma non vengono sovraccaricati.

Ricezione e contesto

Il libro è recentissimo (uscita 2025) e la risonanza sulla stampa generalista sta prendendo forma. Le prime voci di blogger e siti letterari italiani insistono sulla potenza evocativa e sulla centralità della sorellanza, elementi che abbiamo messo a fuoco.

Ma il contesto internazionale – dai pezzi di The Times all’approfondimento di Smithsonian – mostra che Benevento “parla” anche fuori d’Italia: è un topos che gli anglofoni riconoscono e che le lettrici e i lettori associano a una tradizione europea di racconti sul confine tra storia e mito.