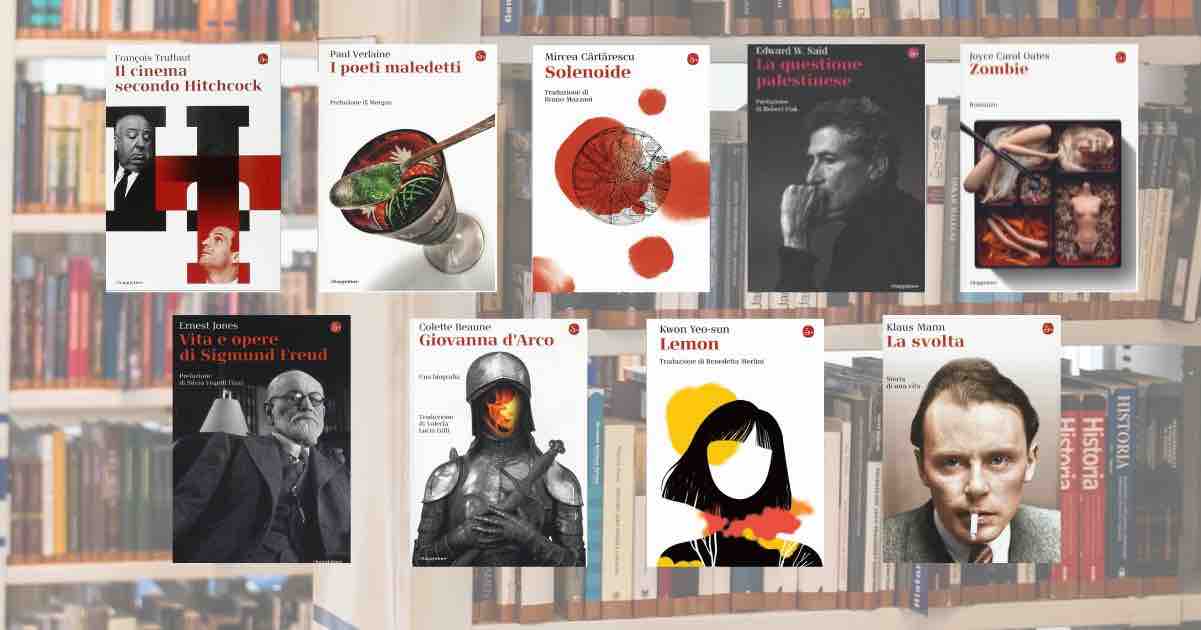

Ottobre non smette di stupire e, dopo gli sconti Fazi Editore, questa volta vogliamo proporvi un’occasione fibrosa che sarebbe davvero un peccato lasciarsi scappare: lo sconto del 20% su Il Saggiatore, un invito a riscoprire, o magari a scoprire, una casa editrice che unisce classici necessari e idee che illuminano il presente; libri che senz’altro amerete quanto noi.

Dal pensiero critico alla narrativa d’autore, dai saggi che fanno discutere ai memoir che restano, il catalogo de Il Saggiatore è un viaggio tra grandi voci internazionali e titoli culto.

Libri da recuperare entro il 31 ottobre

Noi di Libreriamo abbiamo selezionato solo alcuni titoli, ma v’invitiamo a scoprirne quanti più possibile: questo è il momento giusto per fare scorta e riempire la libreria; l’offerta è valida fino al 31 ottobre.

“Il cinema secondo Hitcock” di François Truffaut

Più che un semplice saggio, è un lungo faccia a faccia: François Truffaut siede di fronte ad Alfred Hitchcock per una settimana di registrazioni fittissime e, domanda dopo domanda, smonta e rimonta l’opera del “maestro del brivido”.

Il libro segue l’intera filmografia, dai primi esperimenti muti inglesi all’apoteosi hollywoodiana, e adotta un passo da laboratorio: per ogni titolo Hitchcock racconta genesi del progetto, difficoltà produttive, incontri con gli attori, soluzioni visive escogitate sul set e in montaggio. Ne emergono i cardini della sua poetica: il MacGuffin come motore invisibile della trama, la suspense costruita sullo scarto tra ciò che lo spettatore sa e ciò che il personaggio ignora, il controllo millimetrico di inquadrature e storyboard, l’uso espressivo di suono e colore, la centralità del montaggio.

Truffaut incalza, compara, contraddice; Hitchcock replica con ironia e precisione artigianale, svelando i segreti dietro sequenze leggendarie: la doccia di “Psycho”, la spirale ipnotica di “La donna che visse due volte”, l’appartamento-teatro di “La finestra sul cortile”, i bicchieri avvelenati di “Notorious”, l’architettura perfetta di “Intrigo internazionale”, gli uccelli senza colonna sonora de “Gli uccelli”.

Accanto alla tecnica affiorano temi ossessivi — colpa e innocenza, desiderio e controllo, voyeurismo, doppi e identità — e un ritratto umano complesso: un autore metodico e al tempo stesso umorale, capace di trasformare i vincoli della censura in invenzioni. Il risultato è un manuale vivo di regia e di storia del cinema, ma anche un romanzo d’idee sul potere delle immagini: due cineasti, consapevoli degli strumenti del proprio mestiere, indagano come il cinema possa ancora conservare misteri pur dopo i suoi traguardi più vertiginosi.

“Solenoide” di Mircea Cartarescu

In una Bucarest livida e febbrile, un insegnante di romeno tiene un diario per non sprofondare. È uno scrittore mancato: anni prima un suo manoscritto è stato stroncato e da allora vive in una casa assurda, “a forma di barca”, ai margini della città. Le giornate scorrono tra classi svogliate, colleghi meschini, sogni che invadono la veglia e un corpo spesso in lotta con il dolore; le notti si aprono su visioni abbaglianti, in cui la realtà sembra flettersi e rivelare un retroscena segreto.

Nel tetro edificio conosce figure che diventeranno bussole: un matematico che lo introduce a congetture vertiginose, una setta che inscena processioni contro la morte nei cimiteri, e Irina, la donna che accende l’unico barlume d’amore. Al centro dell’ossessione del narratore c’è un mistero fisico e metafisico: enigmatici “solenoidi”, dispositivi nascosti che sembrano alterare il campo della realtà e suggerire l’esistenza di una via d’uscita dalla “cospirazione della normalità”, la gabbia dei nostri cinque sensi.

Tra incubi annotati con meticolosità, ricordi d’infanzia, allucinazioni urbane e improvvise epifanie cosmiche, il diario diventa un laboratorio mentale in cui la città stessa – umida, pulsante, ectoplasmatica – pare trasformarsi in una macchina di risonanza.

“Solenoide” è il resoconto di una ricerca assoluta: evadere dai confini della percezione, sfidare la morte e trovare un’altra dimensione dell’esistenza. Romanzo fiume e visionario, fonde intimità autobiografica, speculazione scientifica e vertigine onirica in un’unica, ininterrotta interrogazione sul senso del vivere: se la realtà è un carcere, quale spiraglio può ancora aprirsi per chi decide di guardare oltre?

“La questione palestinese” di Edward W. Said

In questo saggio lucido e partecipe, Edward W. Said affronta una delle ferite aperte del Novecento e del nostro presente: la nascita, la dispersione e la resistenza del popolo palestinese. Partendo dalla storia concreta delle comunità arabe della Palestina ottomana e mandataria, Said ricostruisce come il progetto sionista europeo‐coloniale e la successiva fondazione dello Stato d’Israele abbiano innescato un conflitto asimmetrico che ha ridisegnato mappe, identità e linguaggi.

Il libro smonta le “gabbie interpretative” con cui l’Occidente ha spesso raccontato i palestinesi – popolo senza terra, massa indistinta, semplice pedina della guerra fredda – e mostra, al contrario, la formazione di una coscienza collettiva capace di esprimere cultura, politica e una tenace pratica di sopravvivenza.

Said intreccia cronaca storica, analisi dei media e testimonianze personali per illuminare parole chiave come esilio, diaspora, occupazione, diritto al ritorno. Esamina gli snodi decisivi – la Nakba, le guerre arabo-israeliane, le rivolte popolari, i negoziati di pace – evidenziando l’asimmetria tra una potenza statuale e una popolazione resa minoranza nella propria terra o costretta ai campi profughi.

Ma al centro resta l’idea che i palestinesi abbiano costruito, nonostante tutto, una soggettività politica e culturale: un’identità moderna che rifiuta sia la cancellazione sia la riduzione a mera “questione di sicurezza”. Senza indulgere a slogan, l’autore chiede al lettore di interrogare miti, mappe e narrazioni dominanti, proponendo un lessico più preciso e umano. Ne risulta un testo essenziale per capire perché il conflitto non sia solo una disputa territoriale, ma un problema di rappresentazione, diritti e memoria – e perché ogni possibile soluzione debba partire dal riconoscimento pieno della voce palestinese.

“Zombie” di Joyce Carol Oates

Scritto in forma di taccuino-confessione, “Zombie” dà voce a Quentin P., un giovane uomo che agli occhi dei familiari e del suo psichiatra resta un enigma: mite con la nonna, evasivo con i genitori, disciplinato con i medici che lo seguono in libertà vigilata. Dietro la maschera, però, si agita una mente predatoria che coltiva un progetto segreto: “costruirsi” un compagno totalmente docile. L’idea gli balena dopo aver letto della lobotomia transorbitale; da quel momento Quentin inizia a selezionare ragazzi soli o vulnerabili, li avvicina con calma gelida e tenta su di loro il suo rituale, convinto che un “piccolo intervento” potrà spegnere la volontà altrui.

Il suo scopo non è il brivido della caccia, ma la creazione di uno “zombie” personale: un essere obbediente, passivo, sempre presente per colmare il suo vuoto. Pagina dopo pagina, il lettore è intrappolato nella logica distorta del narratore: giustificazioni puerili, autosuggestione, un lessico infantile che attenua e insieme rende più terribile ciò che suggerisce.

Oates costruisce così il ritratto di un serial killer in formazione che impara dai propri fallimenti, affina metodi e menzogne, manipola i controlli sociali che dovrebbero fermarlo. Ma “Zombie” è anche una satira feroce: nel monologo impermeabile di Quentin si riflette un mondo che preferisce l’eufemismo alla responsabilità, una società meccanica e disumanizzata che produce mostri e poi distoglie lo sguardo. Il risultato è un noir psicologico di rara potenza, breve e spiazzante, che costringe a sostare nell’oscurità della voce che lo racconta.

“Vita e opere di Sigmund Freud” di Ernest Jones

La biografia firmata da Ernest Jones segue Freud dall’esordio nella Vienna fin-de-siècle all’esilio londinese, intrecciando vita privata e nascita della psicoanalisi. Dai primi studi neurologici e la collaborazione con Josef Breuer sulla “isteria”, vediamo maturare l’idea dell’inconscio, il metodo delle libere associazioni e il ruolo centrale del transfert. L’Interpretazione dei sogni inaugura una nuova visione della mente; seguono i casi clinici (Dora, il “Rat-Man”, il “Wolf-Man”) che diventano laboratorio teorico per concetti come rimozione, conflitto psichico, sessualità infantile e complesso di Edipo.

Jones – allievo, collega e poi presidente della International Psychoanalytical Association – racconta dall’interno la costruzione del movimento: le prime cerchie viennesi, il sodalizio e la rottura con Jung e Adler, la “Comitato Segreto” creato per difendere la dottrina, i congressi che portano la psicoanalisi in Europa e nelle Americhe. Accanto alla storia intellettuale scorre quella personale: il matrimonio con Martha Bernays, il rapporto con i figli (in particolare Anna, destinata a diventare psicoanalista di rilievo), le difficoltà economiche, la malattia e l’invasione nazista che costringe Freud a lasciare Vienna.

Il libro segue anche la ricezione ostile da parte dell’accademia medica, poi l’influenza via via più profonda sulla cultura del Novecento – letteratura, arti figurative, cinema. Con ampio uso di lettere e documenti, Jones restituisce un ritratto a tutto tondo: né agiografico né demolitore, capace di distinguere il mito dall’uomo e di mostrare come una teoria nata ai margini sia diventata un linguaggio condiviso per pensare il desiderio, il sogno, la colpa e la creatività.

“Giovanna d’Arco” di Colette Beaune

Colette Beaune firma una biografia storica che smonta i luoghi comuni e restituisce Giovanna d’Arco alla complessità del suo tempo. La narrazione parte dalla Lorena contadina in cui la giovane cresce, in una Francia lacerata dalla guerra dei Cent’anni, dalle lotte di fazione e da un’immaginazione religiosa popolata di profezie e santi.

A tredici anni Giovanna dice di udire voci divine: non un vezzo mistico isolato, ma un’esperienza perfettamente intellegibile nella devozione tardo-medievale.

Beaune mostra come quella chiamata si intrecci con le urgenze politiche: l’incontro con il Delfino Carlo, la missione di rompere l’assedio inglese di Orléans, quindi la marcia verso Reims che conduce all’incoronazione del sovrano. In pochi mesi la ragazza diventa «segno», simbolo vivente in cui si compongono e confliggono figure riconosciute – profetessa, vergine, santa – e ruoli destabilizzanti: fanciulla guerriera, donna autonoma che pretende di conoscere la volontà divina senza mediazione ecclesiastica.

La seconda parte ripercorre la cattura, il processo di Rouen e la condanna per eresia, letti da Beaune attraverso verbali, cronache, propaganda e testimonianze coeve. L’autrice usa le fonti per distinguere ciò che è costruzione postuma da ciò che è storicamente attestabile, rivelando come il mito si sia alimentato tanto dell’eccezionalità di Giovanna quanto delle necessità dello Stato nascente.

Ne emerge un ritratto laico e nitido: non l’icona intoccabile, ma l’attrice decisiva di una stagione in cui fede, politica e comunicazione si saldarono. Attraverso di lei, Beaune rilegge l’intera società medievale – gerarchica, intrisa di religiosità ma anche di leggende e simbolismi – e illumina il punto in cui la storia di Francia cambia direzione.

“I poeti maledetti” di Paul Verlaine

Pubblicato nel 1884, questo libro non è un semplice florilegio poetico: è il manifesto con cui Paul Verlaine battezza una costellazione inquieta e luminosissima della Francia ottocentesca.

Con un gesto insieme critico e autobiografico, Verlaine convoca al “banco degli imputati” sei autori che a suo giudizio hanno rivoluzionato la poesia, pagando con l’emarginazione e lo scandalo la loro fedeltà assoluta all’arte: Tristan Corbière, marinaio corrosivo e sardonico; Stéphane Mallarmé, artigiano del simbolo e del non-detto; Arthur Rimbaud, prodigio incendiario calato a precipizio nell’inferno; Marceline Desbordes-Valmore, voce tragica e intensamente musicale; Villiers de l’Isle-Adam, visionario del macabro e del sublime.

A questi Verlaine aggiunge sé stesso, celato dall’anagramma “Pauvre Lelian”, per indicare che “maledizione” non significa posa romantica, ma destino: solitudini, dipendenze, rovelli religiosi e morali, una lotta senza tregua con la lingua. Ogni capitolo intreccia ritratto, aneddoti e lettura ravvicinata dei testi, mostrando come questi poeti, veri “sabotatori” della norma, abbiano rifondato lessico, ritmo e immaginario della lirica.

Ne emerge un’idea di poesia come esperimento estremo: il verso diventa alchimia, l’immagine una lama, la musica un labirinto. A distanza di oltre un secolo, “I poeti maledetti” resta un libro-chiave: apre le porte al modernismo europeo, sposta i confini di ciò che la poesia può dire e come può dirlo, e ci consegna un pantheon di voci irriducibili che continuano a bruciare, “rovinosamente angeliche”, nel nostro presente. Un’opera indispensabile per capire da dove viene la poesia moderna e perché continua a ferirci e incantarci.

“Lemon” di Kwon Yeo-Sun

Un delitto senza colpevole, una ferita che non smette di sanguinare. È un thriller psicologico che sonda il dolore e la gelosia con un linguaggio essenziale e ipnotico. Kim Hae-on, una studentessa di straordinaria bellezza, viene trovata morta nel parco del suo liceo il giorno dopo la finale dei Mondiali di calcio in Corea del Sud. Indossava un abito giallo, il volto spaccato da una pietra. Due sospetti, entrambi compagni di scuola, vengono interrogati, ma il caso si chiude senza giustizia.

A raccontare la vicenda è Da-on, la sorella della vittima, che da quel giorno vive imprigionata nel ricordo e nella colpa. Ossessionata dall’immagine perfetta di Hae-on, tenta di ricostruire la verità e, nel farlo, finisce per perdere se stessa. Il suo volto, il corpo, persino la voce iniziano a mutare, come se il dolore potesse scolpire un’identità nuova. Con una scrittura spoglia e tagliente, Yeo-sun costruisce un romanzo fatto di vuoti, silenzi e prospettive frammentate.

“Lemon” è una riflessione sulla memoria, sull’invidia e sull’abisso che separa l’apparenza dalla verità. Nella sua brevità brucia come un lampo, e lascia il lettore intrappolato in un enigma morale e umano che nessuna indagine potrà mai risolvere.

“La svolta. Storia di una vita” di Klaus Mann

Autobiografia, romanzo di formazione e riflessione politica, “La svolta” è uno dei testi più intensi del Novecento europeo. Figlio di Thomas Mann, Klaus cresce nel cuore della Repubblica di Weimar, tra fervore culturale e crisi identitaria. Ma la sua è una generazione di artisti travolta da una frattura insanabile: l’ascesa del nazismo e il crollo delle certezze morali dell’Occidente.

Con uno stile lucido e appassionato, Mann racconta la sua esistenza segnata da fughe, amori, dipendenze, esilio e un’incessante ricerca di libertà intellettuale. Dalla gioventù ribelle ai viaggi con la sorella Erika e l’amica Annemarie Schwarzenbach, fino all’impegno politico e alla decisione di arruolarsi nell’esercito americano per combattere Hitler, il libro intreccia esperienze personali e storia collettiva.

La sua voce, intrisa di sensibilità modernissima, restituisce il dramma di un’Europa che tenta di risorgere dalle rovine morali e materiali della guerra. Tradotto da Barbara Allason, “La svolta” non è solo il racconto di una vita eccezionale, ma il ritratto di un’epoca e di una generazione che ha cercato di resistere al fascismo con le armi della cultura e dell’umanesimo. Un testo di straordinaria bellezza, in cui fragilità e coraggio convivono in perfetto equilibrio.