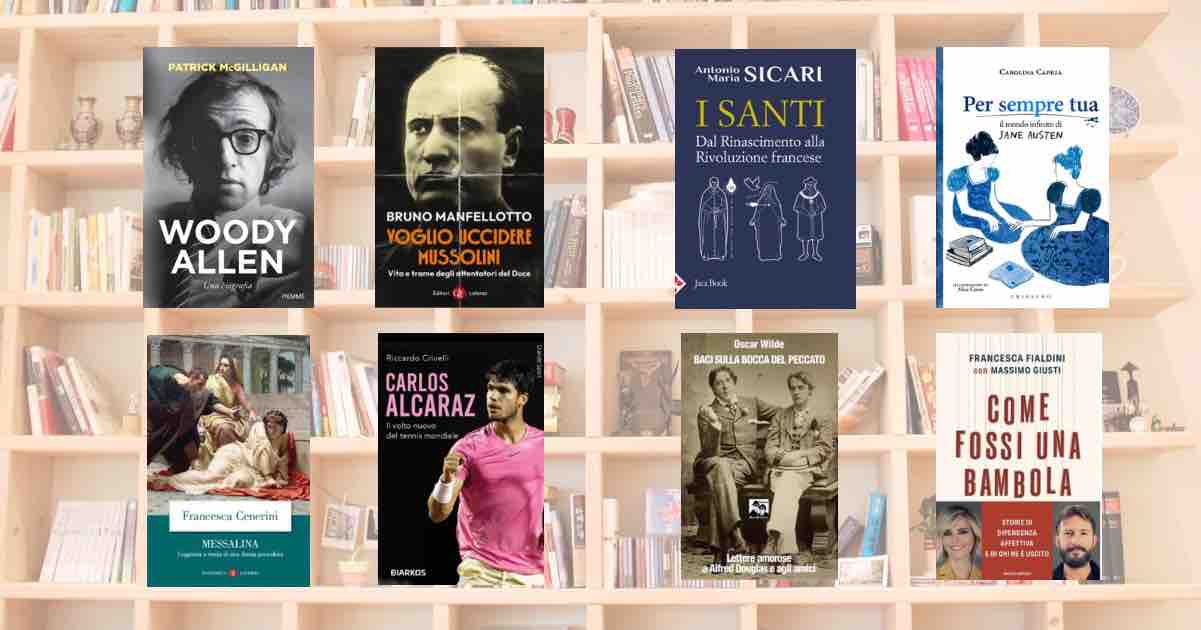

8 biografie in uscita a novembre 2025

Ritratti di novembre: Wilde, Messalina, Woody Allen e Alcaraz. 8 libri, tra biografie e saggi, che esplorano scandali, genialità e l’amore che sfida la storia.

Da Oscar Wilde a Woody Allen, finendo con Jane Austen. E oltre le monografie, gli approfondimenti sulla verità storica. Due saggi fondamentali: uno ripercorre i sette anni di attentati al Duce nel drammatico “Voglio uccidere Mussolini” di Bruno Manfellotto, illuminando una Resistenza sotterranea e scomoda; l’altro smonta la “leggenda nera” di Messalina, restituendo a una delle donne più demonizzate dell’antichità la sua centralità politica.

Non mancano le figure che hanno lasciato un segno nel presente: la santità, come atto creativo e innovatore dal Rinascimento alla Rivoluzione francese, è esplorata da Antonio Maria Sicari; mentre Riccardo Crivelli racconta l’ascesa folgorante di Carlos Alcaraz, il volto nuovo di un tennis che ha saputo evolvere l’eredità dei Big Three.

Infine, una riflessione intima e necessaria sulla dipendenza affettiva: “Come fossi una bambola”, titolo che riporta alla canzone omonima, di Francesca Fialdini e Massimo Giusti.

Biografie da scoprire

Approfondiamole insieme.

“Baci sulla bocca del peccato. Lettere amorose a Alfred Douglas e agli amici” di Oscar Wilde, Lorenzo Ruggiero (Blues Brothers, 10 novembre)

Questa raccolta attraversa gli anni più luminosi e più bui della vita di Oscar Wilde (1892-1900) seguendo la traiettoria del suo amore per Lord Alfred “Bosie” Douglas e il cerchio di amici che ne fu spettatore, complice o argine. Le lettere mostrano Wilde a nudo: l’amante che esalta Bosie con metafore floreali e una sensualità esplicita; l’uomo di teatro che gioca con l’aforisma anche quando supplica; l’intellettuale che difende la bellezza come valore etico mentre la società lo marchia come reato.

Pagina dopo pagina scorrono le stagioni del loro legame: l’ebbrezza del primo innamoramento e la complicità brillante dei salotti; poi l’ombra dei ricatti familiari di Queensberry, l’imprudenza della causa per diffamazione, i processi del 1895 e la condanna per “gross indecency”.

Dal carcere, la voce di Wilde si fa più profonda: cerca di ordinare il caos dei sentimenti, alterna rimprovero e desiderio, trasforma il dolore in stile. Accanto alle missive a Bosie compaiono le lettere agli amici (tra gli altri Robert Ross, Ada Leverson), che restituiscono la rete affettiva che tentò di sostenerlo e, insieme, il suo spirito indomabile, capace di ironia perfino nelle ristrettezze.

Dopo la liberazione e l’esilio in Francia affiorano la tentazione del ritorno, gli sforzi di riconciliazione e la disillusione finale: l’amore assoluto di ieri diventa memoria incandescente, in cui convivono adorazione e lucidità.

Il volume, oltre al valore storico, ha una potenza letteraria autonoma: mostra come Wilde sappia convertire la vita in opera, il desiderio in prosa musicale, la vergogna imposta in un atto di verità. Più che documenti, queste lettere sono un romanzo epistolare d’amore e rovina, scritto nella lingua inimitabile di chi ha pagato per essere se stesso.

“Woody Allen. Una biografia” di Patrick McGilligan (Piemme, 25 novembre)

Ritratto senza sconti di uno dei nomi più divisivi del cinema americano. McGilligan segue Allen dall’infanzia a Brooklyn – i genitori, l’umorismo precoce, il lavoro da gag-writer in tv – al debutto nei club come stand-up comedian, dove affina la maschera dell’“ansioso brillante” che lo renderà riconoscibile.

Gli anni Settanta e Ottanta sono raccontati come una stagione d’oro: da Io e Annie a Manhattan, fino a Hannah e le sue sorelle, il libro mette in fila intuizioni formali, collaborazioni chiave (soprattutto con Gordon Willis, Carlo Di Palma, Ralph Rosenblum), e un metodo di lavoro quasi ascetico: una sceneggiatura all’anno, troupe snelle, libertà assoluta sul montaggio.

Parallelamente, la biografia non elude la sfera privata: le relazioni con Diane Keaton e Mia Farrow, la centralità delle muse nell’immaginario alleniano, la fame di controllo, la tendenza a riscrivere la realtà in chiave comica. Il nodo più controverso – lo scandalo che oppone Allen e Farrow, il matrimonio con Soon-Yi, le accuse e le difese – è affrontato con un approccio documentario: voci, carte, cronologie, evitando sia l’agiografia sia il processo sommario.

Ne esce il profilo di un autore geniale e contraddittorio, capace di rinnovare la commedia sentimentale con nevrosi metropolitane, monologhi filosofici, dialoghi che graffiano; e insieme di logorare la propria immagine pubblica fino a renderla “scomoda”.

McGilligan non chiede al lettore un verdetto unico: mostra un artista che ha fatto ridere e pensare generazioni, esplorando – film dopo film – il rapporto tra caso, colpa e desiderio. Lascito ambiguo, ma innegabile: nel bene e nel male, Woody Allen resta uno dei grandi protagonisti culturali del secondo Novecento.

“Per sempre tua. Il mondo infinito di Jane Austen” di Carolina Capria (Gribaudo, 4 novembre)

Carolina Capria costruisce un avvicinamento affettuoso e nitido a Jane Austen, restituendole la cosa più rara: la quotidianità. Non la “zia” di un canone imbalsamato, ma una giovane donna dell’Hampshire (non del New Hampshire!) che, tra canoniche rumorose e salotti pieni di occhi indiscreti, scrive accanto a uno scrittoio portatile e custodisce nella cassapanca i propri manoscritti come segreti di famiglia.

Capria segue le piste minuscole che fanno un destino: le passeggiate in campagna, le recite domestiche, la corresponsione con la sorella Cassandra, le croci di topazio donate dal fratello, gli imbarazzi economici e le convenienze del tempo. Da questa “vita minuta” emergono le grandi questioni: classe, matrimonio, lavoro, desiderio e libertà femminile.

Il libro alterna racconto biografico e sguardo critico: rilegge incipit e dialoghi, mostra come l’ironia austeniana eserciti una chirurgia morale sulla società, come la regia dei balli e delle visite sia un teatro politico dove si decide il futuro delle donne. Il risultato è un diorama vivo: personaggi e luoghi tornano in carne e voce, mentre le semplificazioni del mito vengono smontate con pazienza. A cosa serve oggi Jane Austen?

Capria risponde senza pedanteria: a misurare il potere della forma breve, della frase precisa, dello sguardo laterale che svela le gerarchie. Un invito a rileggerla non come reliquia, ma come contemporanea: un’autrice che ha cambiato per sempre il nostro modo di leggere e scrivere – e che continua a farlo, silenziosamente, a ogni nuova generazione di lettrici e lettori.

“Voglio uccidere Mussolini. Vita e trame degli attentatori del Duce” di Bruno Manfellotto (Editori Laterza, 7 novembre)

Fucili puntati da una stanza d’albergo, colpi di pistola a bruciapelo, bombe a mano lanciate tra la folla, veleni ipotizzati e complotti veri o costruiti a tavolino: tra il 1925 e il 1932 attorno alla figura di Benito Mussolini si addensa una costellazione di tentativi di attentato che raccontano, più di molti saggi, la frattura di un Paese.

Bruno Manfellotto li ripercorre uno a uno, restituendo volto, biografia e motivazioni dei protagonisti: dal deputato socialista Tito Zaniboni, fermato il 4 novembre 1925 mentre mirava dal suo albergo verso il balcone di Palazzo Chigi; all’aristocratica irlandese Violet Gibson, che il 7 aprile 1926 spara al Duce e lo manca per un soffio; all’anarchico Gino Lucetti, la cui bomba dell’11 settembre 1926 rimbalza sul cofano e deflagra lontano; fino al quindicenne Anteo Zamboni, linciato a Bologna il 31 ottobre, tra accuse mai chiarite.

Accanto agli attentati falliti, Manfellotto segue i piani mai realizzati del biennio 1931–32 e illumina l’ombra lunga dell’OVRA, che tra il 1937 e il 1939 alimenta e talvolta inventa trame — persino attribuite a Galeazzo Ciano — per rafforzare il mito dell’invulnerabilità del Capo e regolare conti interni al regime.

Il libro, costruito come un’inchiesta narrativa, interroga le psicologie (il coraggio, l’ossessione, la disperazione), le deboli reti di sostegno, la solitudine dei singoli; e, soprattutto, mette in sequenza gli eventi che in pochi anni cancellano la democrazia, normalizzano la violenza politica e aprono la strada alla dittatura e alla tragedia finale.

Senza indulgere all’agiografia del gesto estremo, “Voglio uccidere Mussolini” mostra come dietro ogni colpo ci sia un’Italia che resiste, si spacca, si lascia manipolare: un prisma da cui leggere il fascismo per quello che fu, anche nella sua macchina di propaganda.

“I santi. Dal Rinascimento alla Rivoluzione francese” di Antonio Maria Sicari (Jaca Book, 28 novembre)

Che cosa significa diventare “moderni” rimanendo santi? Sicari risponde inseguendo, dal XV al XVIII secolo, una galleria di biografie che attraversano l’Europa in trasformazione e un cristianesimo che si globalizza. Sono anni di scoperte geografiche e di nuove idee politiche, ma anche di ordini religiosi nati per riformare la Chiesa dall’interno e portare il Vangelo “ai confini della terra”.

In questo corridoio di tempo incontriamo figure diverse e complementari: Tommaso Moro, umanista di governo che paga con la vita la fedeltà alla coscienza; Ignazio di Loyola, stratega della Compagnia di Gesù; Francesco Saverio, respiro missionario dall’India al Giappone; Teresa d’Ávila, che rifonda la mistica come esperienza concreta; Vincenzo de’ Paoli, inventore della carità organizzata; Filippo Neri, che trasforma la città in oratorio aperto.

Sicari compone ritratti agili, narrativi, capaci di tratteggiare la fisionomia spirituale di ciascuno dentro i conflitti del tempo: fratture sociali tra ricchi e poveri, tensioni tra fede e ragione, scontri religiosi, tentazioni del potere.

Ne esce una mappa di vocazioni che non fuggono il mondo ma lo assumono: l’ascesi accanto alla riforma delle istituzioni, il silenzio del chiostro insieme all’inquietudine delle rotte oceaniche, la contemplazione che diventa servizio. Il volume, parte della serie “Ritratti di santi”, è pensato per la lettura devota ma anche per chi desidera un primo orientamento storico: ogni profilo è breve, luminoso, arricchito dal contesto e da intuizioni attuali (la cura degli ultimi, l’educazione, la responsabilità politica).

Un atlante di vite esemplari che mostrano come, nel cuore della modernità nascente, la santità possa essere creativa, intelligente, perfino “innovatrice”.

“Carlos Alcaraz. Il volto nuovo del tennis mondiale” di Riccardo Crivelli (Diarkos, 26 novembre)

Riccardo Crivelli racconta l’ascesa di Carlos Alcaraz come un romanzo di formazione sportiva che comincia molto prima dei riflettori. Siamo a El Palmar, pochi chilometri da Valencia: un bambino con la racchetta troppo grande guarda Nadal in TV e impara che il tennis può essere furia e sorriso insieme. Da lì, la crescita affamata nelle accademie, l’incontro decisivo con Juan Carlos Ferrero, il lavoro feroce sul fisico e sulla testa, fino all’irruzione nel circuito maggiore con quell’energia che trasforma ogni scambio in una scena madre.

Il libro segue Alcaraz oltre i titoli – lo Slam di New York giovanissimo, la vittoria sui mostri sacri, la capacità di passare dalla terra alla erba senza perdere identità – e ne illumina l’originalità tecnica: il dritto frustato, il rovescio compatto, la palla corta usata come colpo di freno e di teatro. Ma soprattutto insiste sul carattere: la leggerezza che non è superficialità, il piacere del gioco come motore mentale, la resilienza nelle pause per infortuni, la voglia di imparare ogni volta che l’avversario lo mette all’angolo.

Crivelli intreccia cronaca, backstage e interviste per mostrare come Alcaraz incarni l’“altra” eredità dei Big Three: non la copia di Nadal, Federer o Djokovic, ma un ibrido nuovo, più rapido e istintivo, capace di entusiasmare platee non sempre avvezze alla tattica. Ne esce il ritratto di un ventenne che sta ridisegnando il lessico del tennis contemporaneo: aggressivo e creativo, emotivo ma lucido, con il talento di far sembrare facile ciò che è difficilissimo. Un profilo aggiornato e scorrevole, ideale per chi lo ha seguito dagli inizi e per chi vuole capire perché, con Carlos, ogni partita sembra la prima volta che vediamo questo sport.

“Messalina. Leggenda e storia di una donna pericolosa” di Francesca Cenerini (Economica Laterza, 7 novembre)

Che cosa resta, se si spazzano via i secoli di pettegolezzo moralista? Francesca Cenerini entra nella “leggenda nera” di Valeria Messalina – terza moglie dell’imperatore Claudio – per separare il mito della Meretrix Augusta dal profilo storico di una figura politica centrale nella Roma del I secolo. Il libro non si limita a correggere stereotipi: mostra come quella fama di ninfomane e intrigante, fissata da Giovenale, Tacito e Svetonio e poi amplificata dall’iconografia moderna, servisse una precisa retorica patriarcale e senatoria, pronta a demonizzare ogni donna che, a corte, gestisse patronati, alleanze e reti clientelari.

Cenerini rilegge le fonti con occhio filologico e comparativo, ricostruendo il contesto: la fragilità del principato claudiano, gli equilibri tra liberti e aristocrazia, la posta in gioco dei matrimoni dinastici, l’uso della sessualità come arma retorica nella lotta per il potere.

Così episodi celebri – dalle nozze “scandalose” con Gaio Silio al processo sommario che ne decretò la fine – si illuminano come mosse di fazione, non come capricci erotici. Accanto alla trama politica, l’autrice segue la fortuna di Messalina nei secoli: tragedie, quadri, romanzi e film che l’hanno trasformata in archetipo della “donna pericolosa”, rivelando più i timori della società che la verità sui fatti.

Ne esce un ritratto controcorrente: Messalina non icona di vizio, ma protagonista – giovane, potente, vulnerabile – di una partita mortale giocata da uomini. Una biografia saggistica agile e documentata, ideale per chi vuole capire come nascono le reputazioni e perché certi corpi femminili restano, ancora oggi, campo di battaglia politico e simbolico.

“Come fossi una bambola” di Francesca Fialdini, Massimo Giusti (Mondadori, 4 novembre)

Non è un manuale, non è solo un’inchiesta: è un viaggio dentro le relazioni che si rompono dove meno ce l’aspettiamo, cioè nel bisogno d’amore. Fialdini intreccia la sua voce da cronista con lo sguardo clinico dello psicoterapeuta Massimo Giusti per raccontare storie di dipendenza affettiva che non sempre lasciano lividi visibili, ma logorano lentamente: coppie “perfette” viste da fuori, amori lampo che sfumano nel controllo, promesse che diventano ricatti emotivi.

Il libro segue persone molto diverse per età e contesto – uomini e donne, etero e LGBTQ+ – e mostra come gli stessi meccanismi si ripetano: idealizzazione, isolamento, gaslighting, colpa.

La struttura alterna narrazione e analisi: ogni caso è un piccolo romanzo di formazione, con l’innesco (l’incanto), il ribaltamento (la gabbia) e il possibile scioglimento (la via d’uscita). Giusti mette ordine: segnali d’allarme, pattern di attaccamento, perché “restiamo”, perché “torniamo”, come si ricostruiscono i confini.

Fialdini fa emergere la dimensione sociale: stereotipi che normalizzano la gelosia, algoritmi che alimentano il controllo, lavoro precario e solitudine che rendono più fragile dire “basta”.

Non c’è moralismo: c’è la fatica del cambiamento e il valore del supporto – terapia, reti di amici, centri antiviolenza – accanto all’idea che l’autostima si coltivi come un muscolo. Il messaggio finale è sobrio e potente: nessuno “salva” nessuno; si impara a riconoscere le prigioni (anche quelle costruite da noi) e a cercare la chiave. Un libro accessibile e necessario, che illumina senza semplificare.