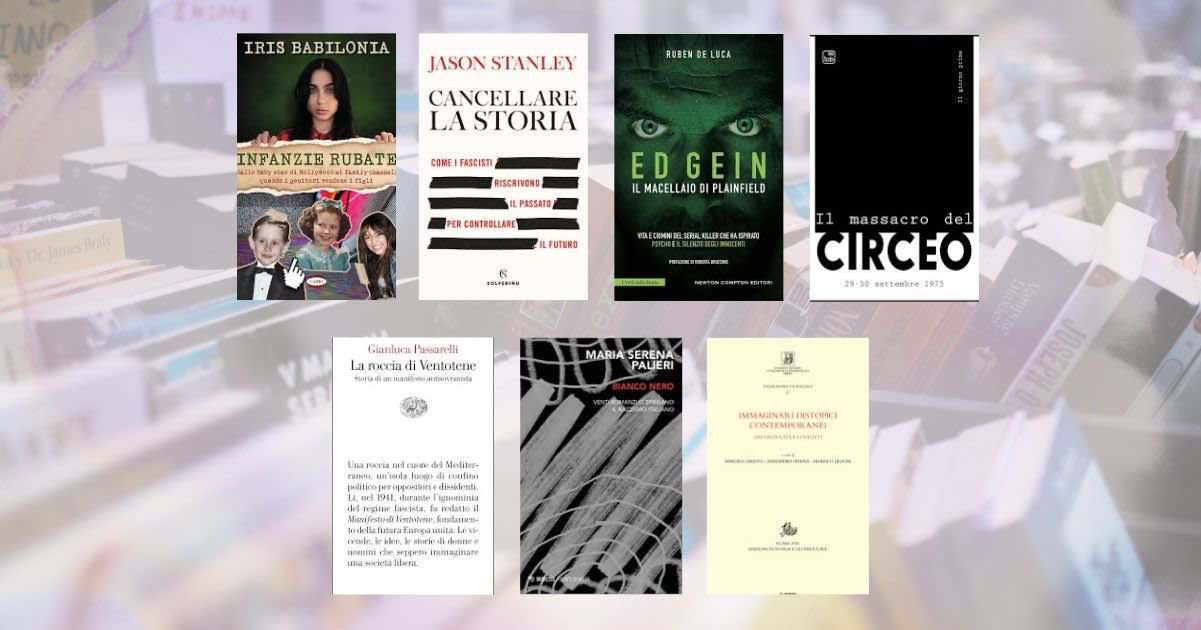

7 saggi da leggere questo autunno 2025

Autunno 2025: 7 saggi da non perdere su infanzia nello showbiz, revisionismi, Circeo, Ed Gein, Ventotene, razzismo italiano e distopie.

L’autunno è una stagione riflessiva, forse quella migliore per leggere un buon libro alla sera o nel trantran cittadino, sui mezzi. Le case editrici ci vengono incontro con delle nuove uscite capaci d’intrattenere non solo il tempo, ma soprattutto la mente.

Questi sette saggi che vi proponiamo riempiranno gli scaffali con nuove prospettive, aprendo orizzonti e cold case nelle vostre case.

Sette saggi d’autunno per capire il presente

Si passa dalla cronaca nera italiana a quella mondiale, dai riflettori puntati sulle infanzie sfruttate nell’industria dell’intrattenimento alla riscrittura del passato come arma politica e tanto altro ancora: letture diverse che mostrano come si manipola il passato e come lo si difende dal revisionismo, che individuano il male vero e smontano il razzismo quotidiano.

“Infanzie rubate. Dalle baby star di Hollywood ai family channel: quando i genitori vendono i figli” di Iris Babilonia

Iris Babilonia, youtuber e tiktoker, accende una luce impietosa su un miraggio che, a forza di luccicare, acceca: i bambini prodigio, le piccole star come Shirley Temple. Comincia a raccontare da lei, prosegue con Macaulay Culkin, raggiunge i ragazzi cresciuti sotto il marchio Disney/Nickelodeon e all’ultima frontiera dei family channel, dove i genitori monetizzano ogni momento dei figli.

Il libro racconta come la fama infantile sia spesso una macchina di adultificazione: orari da professionisti, violazione sistematica della privacy, identità modellate per l’algoritmo. Non è un catalogo scandalistico, ma un approfondimento doveroso dove Iris Babilonia intreccia storia dell’industria culturale, psicologia dello sviluppo e diritto dell’infanzia, mostrando le fratture profonde lasciate dall’esposizione mediatica precoce per rispondere a una domanda necessaria chi decide dove finisce il “sogno” e comincia lo sfruttamento?

Una lettura che riguarda tutti, utenti e spettatori, perché ogni click è parte di responsabilità nell’oggettificazione.

“Cancellare la storia. Come i fascisti riscrivono il passato per controllare il futuro” di Jason Stanley

Se c’è un dato certo, ormai, è che la Storia spaventa i movimenti fascisti. Su questo assioma si fonda la ricerca di Jason Stanley, che prosegue il suo lavoro di smontaggio dei meccanismi dell’autoritarismo.

Perché li spaventa? Perché, quando è insegnata bene, la Storia è plurale, dialettica, conflittuale, e ricorda i momenti in cui gerarchie e privilegi sono stati messi in discussione e insinua l’idea che possa accadere di nuovo.

Il libro mostra come scuola e università diventino campi di battaglia simbolici: le democrazie affidano all’istruzione la manutenzione di una memoria condivisa del cambiamento; le destre autoritarie provano a ridurla a un racconto unico, innocuo, celebrativo. Stanley non si limita a denunciare; invita a una difesa attiva della didattica critica, dei curricula inclusivi, della libertà di ricerca. Un saggio teso, urgente, che restituisce alla parola “Storia” la sua forza civile.

“Ed Gein. Il macellaio di Plainfield” di Ruben De Luca

Che cosa succede quando la cronaca precipita nell’immaginario e non ne esce più? Il caso di Ed Gein è un buco nero: due omicidi accertati, ma soprattutto una casa trasformata in museo dell’orrore – corpi riesumati, pelle e ossa usate come oggetti domestici – che ha alimentato figure indelebili come Norman Bates e Buffalo Bill.

Ruben De Luca affronta la materia con doppia attenzione: da un lato il rigore dei documenti — relazioni psichiatriche, verbali, referti —, dall’altro una scrittura che rifiuta il compiacimento e prova a leggere le cause – prima fra tutte il legame malato con la madre.

Il libro tiene insieme criminologia, psicologia e cultura pop, ricordandoci che l’orrore non è mai puro spettacolo: è una domanda sulle crepe sociali e familiari in cui si infiltra, e sul motivo per cui continuiamo a guardarlo.

“Il massacro del Circeo. 29–30 settembre 1975” di Iacopo Benevieri, Ilaria Amenta, Laura Ballestrazzi

Un cancello che si richiude, una 127 bianca, due ragazze — Rosaria Lopez e Donatella Colasanti — attirate con l’inganno. Il delitto del Circeo non è solo una data nella cronaca nera: è una linea di frattura per l’Italia, capace di cambiare il modo in cui parliamo di violenza, consenso e colpa.

Il saggio ricostruisce, come una miniserie in sei episodi, contesti e responsabilità: la cultura della violenza di classe, il maschilismo impunito e la rimozione collettiva; ma, soprattutto, restituisce biografia e dignità alle vittime, spostando lo sguardo dai carnefici ai mondi che li hanno resi possibili.

È una lettura dura e necessaria, che lavora sulla memoria pubblica: le parole che usiamo per dire un crimine sono già una forma di giustizia (o di ingiustizia).

“La roccia di Ventotene. Storia di un manifesto antisovranista” di Gianluca Passarelli

Nel 1941, su un’isola di confino, nasce un testo che cambierà la storia europea: il “Manifesto di Ventotene”. Passarelli racconta la geografia morale di quel luogo di vento e di resistenza e ricostruisce la rete di persone che lo rese possibile: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, ma anche le fondamentali Ursula Hirschmann e Ada Rossi, che portarono il documento “sul continente”.

Il libro mostra come Ventotene sia passata da confine carcerario a capitale morale d’Europa, e come quell’intuizione federalista abbia segnato non solo Bruxelles, ma anche Roma, influenzando i Padri costituenti.

Non è un santino europeista: è la storia concreta di un’idea che nasce da una sconfitta e immagina una comunità politica oltre i nazionalismi. Una memoria da rimettere al centro proprio mentre l’Europa è chiamata a ridefinirsi.

“Bianco nero. Venti romanzi ci spiegano il razzismo italiano” di Maria Serena Palieri

Se vogliamo capire come si forma l’immaginario razziale, dobbiamo guardare ai romanzi che lo hanno alimentato, sedimentato, messo in crisi.

Palieri attraversa venti opere, dall’età coloniale al dopoguerra, fino alle scritture dei migranti, per mostrare come il nostro sguardo sull’“Africa” e sugli “altri” sia stato fabbricato da storie di esotismo avventuroso, Veneri nere fatali e bianchi che si pensano naturalmente superiori.

Il percorso non è un esercizio accademico: è uno specchio che costringe a riconoscere i fantasmi lessicali ancora vivi nel discorso quotidiano e mediatico. Ma c’è anche l’altra metà del cielo: i testi che incrinano lo stereotipo, che spostano il fuoco, che danno voce a chi ne è stato privato. Un prontuario critico per leggere e smontare pregiudizi che crediamo di non avere.

“Immaginari distopici contemporanei. Discontinuità e conflitti” a cura di Manuela Ceretta, Alessandro Dividus, Federico Trocini

Viviamo in una fioritura di distopie, tra cinema, serie, narrativa per adulti e ragazzi, fumetti, videogiochi. È così che immaginiamo il futuro, e questo volume corale prova a capire perché attraverso saggi di studiose e studiosi che affrontano il tema da più angolazioni: politica, sociologia, studi letterari e visuali.

Che cosa dicono questi mondi di controllo totale? Pandemie, ecosistemi al collasso, sorveglianza onnipresente delle nostre paure reali? Perché ci piacciono tanto gli scenari in cui la civiltà fallisce? E come cambiano quando il pubblico target è quello dei giovani lettori? Non un elenco di titoli, ma una mappa dei meccanismi che rendono la distopia il linguaggio privilegiato del nostro presente, con uno sguardo alle discontinuità: dove si spezza la ripetizione, dove si apre lo spazio del possibile.