Ci sono libri che ci intrattengono, altri che ci sconvolgono. E poi ci sono quelli che aprono porte. Come settembre apre le porte dell’autunno e con lui tantissime novità letterarie.

Questi libri, portano il lettore in territori scomodi, ambigui, visionari. Parlano di traumi collettivi che un intero paese preferirebbe dimenticare, di donne che si ribellano all’oblio, di mostri evocati, nella mente o nella carne, che assomigliano pericolosamente alla realtà.

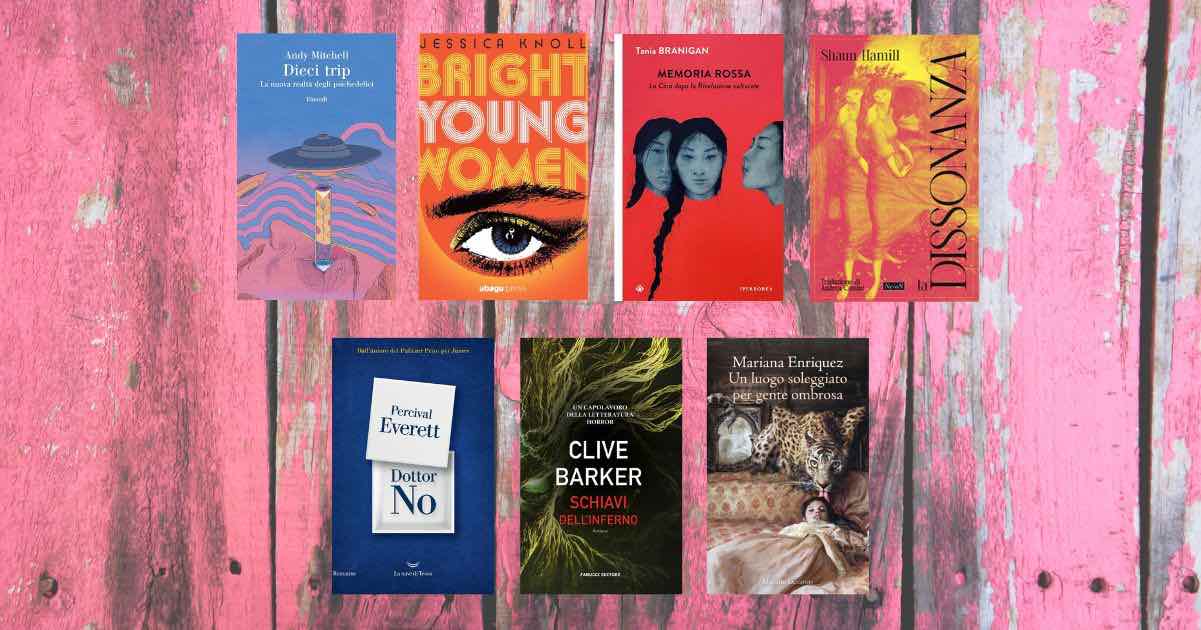

Questi sette titoli sono viaggi, esperienze, esperimenti. Vanno dal memoir psichedelico al romanzo horror, dal thriller politico alla riscrittura femminista del male.

A unirli è la volontà di superare i confini: del genere, della coscienza, del corpo, della società. E di raccontare cosa c’è dopo la soglia.

7 libri per chi vuole scoprire quali sono le strepitose novità di questa prima metà di Settembre

Dall’orrore viscerale di Clive Barker al nichilismo satirico di Percival Everett, dalla memoria storica di Tania Branigan all’inquietudine magica di Mariana Enriquez, ogni libro qui raccolto è un invito a guardare dove di solito distogliamo lo sguardo.

Non sono letture leggere, ma necessarie. Perfette per chi, rientrando dal lavoro o durante un pomeriggio d’autunno, non cerca evasione, ma immersione: in una realtà spostata, disturbante, più vera del vero.

Chiunque pensi che le droghe psichedeliche siano un ricordo sbiadito degli anni Sessanta, roba da figli dei fiori e Woodstock, dovrebbe leggere Dieci trip di Andy Mitchell, neuropsicologo britannico e narratore sorprendentemente brillante.

In queste pagine, infatti, l’autore decide di “sporcarsi le mani” e la mente: non con la teoria, ma con l’esperienza diretta. Assumendo, una dopo l’altra, dieci sostanze psicotrope diverse, e raccontando il viaggio, fisico, mentale e filosofico, che ne consegue.

Il risultato è un libro che unisce divulgazione scientifica e memoir esistenziale, riflessione politica e narrazione picaresca. Dieci trip non è solo un testo che “parla di droghe”: è una riflessione sul nostro rapporto con la realtà, e su quanto essa sia più fragile e malleabile di quanto vogliamo ammettere.

Dieci esperienze, dieci mondi

Il libro si articola in dieci capitoli, ognuno dedicato a una droga diversa: LSD, ketamina, ayahuasca, MDMA, psilocibina, 2C-B, DMT, mescalina, salvia divinorum e infine nitrito di butile (il famigerato popper).

Ma Dieci trip non è una semplice collezione di aneddoti sotto acido: ogni episodio è un pretesto per interrogarsi su un aspetto dell’esperienza umana, la percezione, il tempo, la memoria, la spiritualità, il trauma, la solitudine, la connessione con l’altro.

Il tono varia: si passa dal rituale sciamanico nel cuore dell’Amazzonia a una seduta clinica in un laboratorio londinese, da una notte lisergica in un salotto suburbano a un’escursione mentale nei meandri dell’identità personale.

Mitchell scrive da scienziato, ma anche da uomo curioso, inquieto, spesso insicuro. La sua voce è limpida, ironica, mai didascalica né compiaciuta. Non pretende di avere verità da offrire: ha solo storie da raccontare.

Un memoir psichedelico e profondamente umano

Uno dei grandi meriti del libro è proprio questo: Andy Mitchell non si mette mai sul piedistallo. Anzi, si espone. Confessa le sue paranoie, i momenti di smarrimento, i pensieri inquietanti che le sostanze a volte liberano.

Non idealizza la psichedelia né la demonizza. La racconta come qualcosa che può aprire mondi, ma anche frantumare certezze. Ed è in questa tensione che il libro trova la sua autenticità. Spesso, dietro un trip, Mitchell trova qualcosa di più grande della droga stessa: una domanda su cosa significhi essere vivi, su cosa sia la coscienza, su come affrontiamo il dolore e l’alienazione nel nostro mondo iper-razionale e iper-connesso.

Il fatto che sia uno scienziato, e non un guru, a porsi queste domande rende il libro ancora più potente. Psichedelia oggi: medicina, moda o mercato? Mitchell non si limita a raccontare sé stesso: inquadra la psichedelia nel panorama culturale e politico del nostro tempo.

Oggi, mentre l’LSD torna a essere studiata nei laboratori di Stanford e la psilocibina si prepara a entrare nei protocolli terapeutici ufficiali, le droghe psichedeliche sembrano aver conquistato una nuova legittimità.

Ma a quale prezzo? L’autore è scettico, e qui il libro brilla, verso la tendenza a “sterilizzare” l’esperienza psichedelica, a incapsularla in pillole regolate, a venderla come soluzione al malessere contemporaneo. Si interroga su cosa perdiamo quando rendiamo terapeutico ciò che era, in origine, sacro o anarchico. “Forse, scrive, è giusto che queste sostanze restino un po’ scomode, un po’ misteriose. In fondo, la nostra mente lo è”. Dieci trip è un libro brillante, necessario e profondamente umano.

Fa ridere, fa pensare, a tratti inquieta. Ma soprattutto, non si limita a parlare di droghe : parla del nostro bisogno di capire, di superare i limiti della percezione, di trovare nuovi linguaggi per dire la sofferenza e la bellezza.

È un libro per chi è curioso del mondo, ma anche per chi è disposto a mettersi in discussione. Come ogni buon trip, comincia con una soglia. E va letto così: con coraggio e mente aperta.

“Bright Young Women”di Jessica Knoll

Ci sono romanzi che si leggono come thriller. E altri che, pur adottandone la struttura, rifiutano con coraggio le regole del genere. “Bright Young Women” di Jessica Knoll è uno di questi.

Ispirato al caso reale del serial killer Ted Bundy, qui mai nominato, mai glorificato, questo romanzo non racconta l’assassino, ma le donne che ha cercato di cancellare, riportandole al centro della scena con una scrittura tesa, emozionante e profondamente politica.

Knoll torna con un libro che ha il respiro della denuncia civile, ma anche la potenza narrativa di un grande dramma corale. Non è solo un racconto di crimine: è un atto di riscrittura della storia dal punto di vista delle vittime, o meglio delle sopravvissute.

Di chi, dopo essere scampata alla morte, ha deciso di non restare in silenzio.

Florida, 1978. È un sabato sera come tanti alla Florida State University di Tallahassee, e le ragazze della confraternita studentesca Chi Omega si preparano a dormire.

Tra loro c’è Pamela Schumacher, studentessa brillante e presidentessa della confraternita. Ma quella notte qualcosa di mostruoso accade: un uomo entra nella casa, uccide due ragazze e ne ferisce altre.

Pamela si salva, ma la sua vita cambia per sempre. Dall’altra parte del Paese, a Seattle, Tina Cannon non riesce a darsi pace per la scomparsa dell’amica Ruth. I giornali parlano di un assassino affascinante, carismatico, soprannominato “All-American Sex Killer”, ma Tina non si lascia abbindolare dalla narrativa morbosa che accompagna il caso.

È convinta che Ruth sia stata una delle prime vittime dello stesso uomo. Quando Tina e Pamela si incontrano, nasce un’alleanza tra donne che non vogliono vendetta, ma giustizia. Insieme iniziano a scavare, a connettere i punti, a lottare contro l’indifferenza, il sessismo, la spettacolarizzazione del crimine.

E il loro viaggio le porterà a una rivelazione scioccante e profondamente umana, che mette in discussione l’intero impianto con cui il nostro immaginario ha raccontato per anni i serial killer.

Un thriller che sovverte la narrativa del male Jessica Knoll costruisce un romanzo che scardina le dinamiche tradizionali del true crime: qui non c’è spazio per l’allure dell’assassino, per il fascino perverso del male.

L’uomo che ha compiuto gli omicidi non ha nemmeno un nome: è solo “lui”. Non viene descritto, approfondito, umanizzato. Perché il cuore del romanzo non è la morbosità del crimine, ma la resilienza delle donne che lo hanno subìto.

È una scelta narrativa radicale, e necessaria. In un panorama culturale che ancora oggi esalta il mito del killer carismatico, Knoll ribalta la prospettiva e restituisce spazio, corpo e voce alle vittime.

Pamela e Tina non sono personaggi secondari, non sono “ragazze morte” da ricordare con pietà: sono donne vive, con una missione, una rabbia, una lucidità che colpisce più di qualsiasi scena di sangue.

La scrittura di Knoll è precisa, serrata, empatica senza essere mai sentimentale. Il romanzo alterna passato e presente, rivelando gradualmente i pezzi mancanti del puzzle, ma lo fa con una struttura che privilegia l’evoluzione psicologica dei personaggi alla suspense fine a sé stessa.

Ciò che resta dopo la lettura non è solo la curiosità per il finale, ma il senso di ingiustizia storica che Knoll porta alla luce: come la stampa ha costruito la figura dell’assassino, come la polizia ha sottovalutato i segnali, come le donne siano state sistematicamente ignorate, anche quando parlavano chiaro.

La verità delle donne è il vero plot twist Bright Young Women è un libro indispensabile, potente, profondo. Racconta una storia vera e insieme universale.

È un romanzo sulla memoria, sulla solidarietà femminile, sul diritto di essere credute. Ma soprattutto, è un atto letterario che ridà dignità a chi per troppo tempo è stata ridotta a numero, a immagine, a corpo privo di voce.

Con questo romanzo, Jessica Knoll dimostra che la narrativa può essere uno strumento politico , un modo per rimettere a fuoco ciò che la cronaca ha deformato. E che, a volte, la vera giustizia comincia proprio da chi ha il coraggio di raccontare la storia giusta.

“Memoria rossa”: la Cina dopo la Rivoluzione Culturale di Tania Branigan

Nel cuore di ogni grande potenza si nasconde una ferita mai sanata. Per la Cina, quella ferita si chiama Rivoluzione culturale. Un decennio (1966–1976) che ha sconvolto vite, famiglie, identità e coscienze, lasciando dietro di sé un trauma profondo e rimosso, che l’attuale governo cerca in ogni modo di seppellire sotto il cemento del progresso economico e della sorveglianza digitale.

In “Memoria rossa”, la giornalista inglese Tania Branigan realizza un’indagine tanto rigorosa quanto toccante, restituendo voce a chi ha vissuto, subito, inflitto, o ereditato le conseguenze di quella stagione di violenza politica e psicologica.

Branigan, per anni corrispondente da Pechino per il Guardian, firma qui uno dei libri più coraggiosi e umanamente intensi degli ultimi anni sulla Cina contemporanea.

Un reportage narrativo che non si limita a raccontare i fatti, ma scava nella dimensione della memoria e della sua cancellazione sistematica. In un paese dove è vietato parlarne, “Memoria rossa” è un atto di disobbedienza e di giustizia.

La forza del libro è nella sua struttura: non un saggio accademico, ma un coro di testimonianze. Branigan incontra decine di sopravvissuti: uomini e donne di ogni età, estrazione sociale e ruolo nella Rivoluzione culturale.

Le loro storie non cercano coerenza o eroismo, ma rivelano tutta l’ambiguità di un tempo in cui nessuno restava innocente a lungo. Tra i ritratti più sconvolgenti c’è il bambino che denunciò sua madre, solo per essere celebrato come “eroe socialista” e poi abbandonato dallo stesso partito.

C’è la storia del vedovo della professoressa Bian, linciata dalle sue allieve nel cosiddetto Agosto rosso del 1966, e quella della stessa Song Binbin, la giovane carnefice che oggi tenta, con esiti contraddittori, di riscattarsi dal peso del proprio gesto.

C’è anche una musicista perseguitata per aver composto opere “decadenti” , un’anziana contadina deportata durante la “rieducazione rurale”, e un compositore che visse anni di tortura prima di essere “riabilitato” .

Ogni intervista è uno squarcio sull’umanità travolta, un confronto con la colpa e la vergogna, e soprattutto con l’assenza di elaborazione collettiva, che in Occidente chiameremmo mancanza di “memoria storica”.

Il presente osservato attraverso le macerie rimosse Il valore del libro non sta solo nella narrazione del passato.

Branigan mette costantemente in dialogo il decennio maoista con la Cina di oggi. Un paese che, sotto la guida di Xi Jinping, ha sostituito le Guardie Rosse con le tecnologie di sorveglianza, le confessioni pubbliche con i “crediti sociali”, i libri bruciati con gli algoritmi.

È cambiato il linguaggio, è cambiato lo strumento, ma la logica del controllo è rimasta immutata. Il messaggio è chiaro e inquietante: la Cina ha scelto l’oblio per sopravvivere, ma quel silenzio ha un costo altissimo.

I traumi mai elaborati tornano nei sogni, nelle colpe tramandate, nei rapporti familiari spezzati. E quel meccanismo di rimozione, ci suggerisce Branigan, non è estraneo nemmeno all’Occidente, che oggi si confronta con derive autoritarie, revisionismi e crisi della democrazia.

“Memoria rossa” colpisce anche per il suo stile: preciso ma mai freddo, coinvolto ma mai retorico. Branigan scrive con la sobrietà della grande reporter, ma anche con la sensibilità della narratrice che sa ascoltare, attendere, rielaborare.

Non impone una tesi, ma lascia che siano le voci a costruire il senso profondo del libro. E proprio in questa coralità, spesso dissonante, si rivela l’intelligenza e la forza dell’opera.

“Memoria rossa” è un libro fondamentale per comprendere non solo la Cina, ma ogni regime che ha fatto della paura uno strumento di governo.

È un’opera che invita a riflettere sul valore della memoria, sull’importanza di ascoltare chi ha vissuto esperienze estreme, sulla pericolosità del silenzio istituzionale. Ma soprattutto è un libro necessario per un’epoca che rischia di smarrire il confine tra verità e oblio.

Nel momento in cui la Cina si presenta al mondo come potenza moderna e invincibile, Tania Branigan ci ricorda che nessuna nazione può costruire il futuro senza fare i conti con i propri fantasmi. Un ammonimento che vale per Pechino. Ma anche per noi.

“La dissonanza” di Shaun Hamill

Cosa succede quando le emozioni negative diventano incantesimi? Quando la rabbia, la solitudine e la paura si trasformano non in vulnerabilità, ma in potere? Con La dissonanza, Shaun Hamill ci regala un horror contemporaneo dalle tinte filosofiche e umane, che mescola soprannaturale, malinconia e desiderio di riscatto, offrendo un racconto generazionale su ciò che ci plasma e su ciò che non possiamo lasciarci alle spalle.

Vent’anni fa, Hal, Athena ed Erin erano solo dei liceali in un piccolo paese del Texas. Ma non erano come tutti gli altri: sotto la guida del professor Marsh, studiavano un’antica arte magica chiamata la Dissonanza, un sistema esoterico che insegna a canalizzare le emozioni più distruttive come forma di potere.

Poi, qualcosa è andato terribilmente storto. Un evento traumatico ha infranto il loro legame e ciascuno ha preso una strada diversa, scivolando nell’anonimato della vita adulta.

Oggi, Hal è un uomo deluso, Athena è una scienziata che ha rinnegato tutto, ed Erin vive nel rimpianto. Ma un misterioso invito su Facebook li riporta a Clegg, nel cuore del Texas.

Qualcosa sta accadendo. Qualcosa di oscuro, di incomprensibile. Qualcosa che affonda le radici nel passato. In parallelo, seguiamo Owen, un adolescente queer dell’Alabama che vive in una realtà familiare repressiva e soffocante. Durante una seduta spiritica improvvisata in un cimitero con il ragazzo di cui è innamorato, Owen apre un varco.

E da quel varco emerge una creatura predatrice, decisa a sfruttarlo come proprio “Renfield” (chiara allusione alla figura del servitore nel Dracula di Bram Stoker).

Mentre Owen lotta per sopravvivere e comprendere il proprio ruolo in ciò che sta accadendo, Hal, Athena ed Erin si ritrovano invischiati in una battaglia che non è solo magica o apocalittica, ma esistenziale.

Il dolore rimosso, il trauma non elaborato e le scelte passate tornano a chiedere conto. E il mondo potrebbe non sopravvivere se i quattro non riusciranno a fare pace con se stessi. La magia come metafora emotiva: un horror psicologico Quello che rende La dissonanza un romanzo affascinante non è solo la sua trama ricca di suspense, ma il modo in cui Hamill usa il linguaggio dell’horror per parlare del dolore emotivo e del peso dell’identità .

La Dissonanza, più che un sistema magico, è una potente metafora: incanalare le emozioni negative come forma di incantesimo è esattamente ciò che molti adolescenti, queer e non, imparano a fare per sopravvivere.

Rabbia, vergogna, senso di colpa, rifiuto: tutto può essere trasformato in forza, ma a un prezzo altissimo. Hamill ha una scrittura fluida e profonda, che oscilla tra ironia e inquietudine , tra introspezione e azione, mantenendo sempre un tono empatico verso i suoi personaggi.

Nessuno di loro è un eroe, ma tutti sono credibili, pieni di contraddizioni e desideri, in cerca di un appiglio per rimanere umani. La parte horror, seppur presente, non è mai fine a se stessa.

La creatura evocata da Owen è terrificante, ma ciò che fa più paura sono le relazioni interrotte, le vite spezzate, il senso di inadeguatezza che i personaggi si portano addosso.

È un horror dell’interiorità, dove l’apocalisse vera è l’invisibilità, il sentirsi soli e irrilevanti nel mondo.

Uno degli elementi più riusciti del romanzo è la caratterizzazione di Owen, un protagonista queer che non è definito dalla sua sessualità, ma che vive pienamente le contraddizioni dell’essere adolescente, fragile, innamorato e invisibile.

Hamill riesce a tratteggiare la sua esperienza senza retorica né stereotipi , ma con grande tenerezza e autenticità. Il suo percorso si intreccia con quello degli adulti, in una narrazione che unisce le generazioni e mostra come la solitudine e il desiderio di appartenere siano fili comuni a ogni età.

L’unione tra Owen e i tre ex adepti della Dissonanza genera una dinamica narrativa intensa, in cui si alternano sarcasmo, speranza e piccoli momenti di commozione.

Con La dissonanza, Shaun Hamill costruisce un romanzo che usa il genere horror per parlare di crescita, guarigione e accettazione. È una storia che unisce creature mostruose e rimpianti umani, rituali esoterici e gruppi Facebook, con una consapevolezza narrativa che si muove tra il gotico e il contemporaneo.

Il libro piacerà a chi ama le storie di formazione con tinte oscure, a chi cerca horror che sappiano emozionare senza bisogno di jump scare, e a chi crede che le ferite del passato siano la chiave per salvare il presente.

Perché, come dice uno dei protagonisti, “il vero incantesimo non è quello che fai con le parole, ma con il coraggio di tornare da chi sei davvero”.

“Dottor No” di Percival Everett

Che cos’è il nulla? Una semplice assenza, un concetto filosofico, un mistero matematico? Oppure è una forza sovversiva, un vuoto da temere o da brandire come un’arma? In “Dottor No”, Percival Everett, uno degli scrittori più eccentrici, colti e provocatori della letteratura americana contemporanea, costruisce una satira pungente e irresistibilmente surreale, in bilico tra commedia intellettuale, parodia da 007 e riflessione metafisica.

Un romanzo che gioca con la forma e col lettore, in cui si ride, ci si interroga e, soprattutto, si contempla il vuoto. Il nulla come oggetto del desiderio Il protagonista, Ralph Townsend, si è scelto uno pseudonimo che è già una dichiarazione filosofica: Wala Kitu, due parole che significano “nulla” in lingue diverse (tagalog e swahili).

Professore di matematica alla Brown University, Wala è anche l’esperto mondiale di nulla : lo studia, lo cerca, lo insegue da anni, pur sapendo che non potrà mai possederlo.

È, in altre parole, un uomo che dedica la propria esistenza a ciò che non esiste. Ma proprio per questo viene avvicinato da John Sill, miliardario eccentrico e disturbato che sogna di diventare un super-cattivo alla James Bond.

Il suo scopo? Usare il nulla come arma contro gli Stati Uniti, colpevoli, a suo dire, della morte dei suoi genitori. Per portare a termine il suo piano, Sill ha bisogno di Wala e della sua collega Eigen Vector, un altro nome scherzoso e matematicamente denso di significati.

La missione si trasforma ben presto in un’avventura delirante, in cui Everett parodizza i canoni del thriller spionistico con intelligenza e ironia: inseguimenti, agenti segreti, basi sotterranee, complotti, Fort Knox, e una vera e propria ossessione per il concetto stesso di nulla.

Ma se l’assunto iniziale sembra comico, lo sviluppo del romanzo svela una satira filosofica e politica molto più profonda di quanto appaia a prima vista.

Il nulla come lente sulla società americana La grande forza di Dottor No è la capacità di Everett di trasformare un’idea astratta in un’esperienza narrativa concreta.

Il nulla, infatti, non è solo un elemento comico o un espediente letterario. È un prisma attraverso cui l’autore osserva la condizione contemporanea, e in particolare il vuoto morale, politico, affettivo e persino epistemologico che attraversa la società americana.

Il romanzo è disseminato di battute intelligenti, doppi sensi, giochi linguistici , ma sotto l’ironia si nasconde una critica molto lucida all’ossessione per il potere, alla stupidità delle gerarchie, all’assurdità delle costruzioni ideologiche.

Sill è un cattivo “di carta”, costruito sul cliché, ma proprio per questo così verosimile: è il prodotto di una cultura che ha sostituito la complessità con slogan, e il senso con la performance.

Anche il protagonista, Wala, è una figura tragicomica: un uomo che ha dedicato la vita alla negazione, incapace di relazionarsi con il mondo reale, eppure portatore di una verità scomoda.

Il nulla, ci dice Everett, è già tra noi. Non c’è bisogno di trovarlo: basta guardarsi intorno. Uno stile brillante e sovversivo Il tratto più riconoscibile di Everett è l’uso di uno stile letterario sofisticato ma accessibile, che non rinuncia mai all’intelligenza e alla provocazione.

In Dottor No , la scrittura è scorrevole, piena di ritmo, ma anche disseminata di riferimenti matematici, filosofici e culturali. Il lettore si diverte, ride, si interroga. A tratti si perde, volutamente. Ma non è mai escluso.

Il gioco narrativo è continuo, e “Dottor No” si legge come un ibrido tra romanzo filosofico e romanzo d’azione, tra fumetto esistenziale e critica postmoderna.

Everett smonta le strutture della narrazione tradizionale per mostrarne il vuoto, ma nel farlo crea una narrazione piena di vitalità, ironia e sovversione.

Dottor No è un libro originale, destabilizzante e geniale, che conferma Percival Everett come uno degli scrittori più importanti e meno convenzionali del nostro tempo.

Un romanzo che si traveste da thriller per smascherare l’ipocrisia della società contemporanea, per riflettere sulla natura del potere e per esplorare, con tagliente ironia, l’impossibilità di trovare senso dove tutto tende al nulla.

Non è una lettura semplice, e forse nemmeno rassicurante. Ma è una di quelle letture che rimangono nella testa, che costringono a pensare, e a ridere, proprio mentre tutto intorno sembra svuotarsi di significato.

“Schiavi dell’inferno” di Clive Barker

C’è un limite alla curiosità umana? E cosa accade quando il desiderio supera la soglia del consentito, infrange ogni legge morale e varca il confine tra piacere e orrore? In “Schiavi dell’inferno”, Clive Barker ci offre un viaggio breve, ma devastante, nei recessi più oscuri dell’animo umano.

Pubblicato per la prima volta nel 1986, il romanzo breve da cui è nato il cult cinematografico Hellraiser è una delle opere più disturbanti, visionarie e influenti dell’horror moderno.

Un testo che unisce la sensualità decadente al dolore fisico, l’eros all’abisso, e ci interroga su cosa siamo davvero disposti a sacrificare per raggiungere il piacere assoluto.

La scatola, il ritorno, l’orrore Frank Cotton è un uomo consumato dal desiderio, dalla noia e da un’incessante ricerca di piaceri sempre più estremi. Nulla sembra più soddisfarlo, finché non entra in possesso della scatola di Lemarchand, un oggetto enigmatico che promette accesso a esperienze sensoriali al di là dell’umano.

Ma quando riesce a risolvere il puzzle, non trova l’estasi che immaginava: trova invece i Cenobiti, esseri mostruosi, devoti a una filosofia del piacere fusa col dolore, che lo trascinano in una dimensione infernale.

Frank sparisce. Ma non è davvero morto. Quando la casa in cui ha compiuto il rituale viene occupata da suo fratello Larry e da Julia, moglie di Larry e amante segreta di Frank, un evento inatteso e una goccia di sangue riaprono la porta dell’abisso. Frank, orrendamente mutilato, riesce a farsi strada nel mondo dei vivi.

È Julia ad aiutarlo, spinta da una passione ossessiva, pronta a tutto pur di riportarlo indietro. Ma per ridargli un corpo, serve sangue. Serve morte. E il ritorno di Frank è solo l’inizio di un incubo che coinvolgerà anche Kirsty, la giovane figliastra di Julia, e l’inesorabile ritorno dei Cenobiti.

“Schiavi dell’inferno” è lungo appena un centinaio di pagine, ma non c’è una riga sprecata. Barker, da vero maestro del genere, costruisce una narrazione serrata, che alterna scene di una sensualità disturbante a momenti di orrore puro.

Il suo stile è colto, denso, evocativo, ma mai compiaciuto. Le immagini sono vivide, quasi cinematografiche, e il lettore viene trascinato in una spirale claustrofobica, dove i confini tra vittime e carnefici si fanno sempre più ambigui.

L’atmosfera è vischiosa, malsana, ma ipnotica. Il romanzo non spaventa con salti improvvisi , ma con l’insinuarsi lento e perverso del dubbio: fino a che punto siamo capaci di spingerci, se mossi da desiderio, vendetta, brama? E cosa succede quando perdiamo il controllo?

Uno degli aspetti più originali e disturbanti dell’opera è il legame tra corpo e psich , tra sessualità e distruzione. Barker è uno degli autori che ha portato il body horror a un livello letterario altissimo, e in questo testo tutto è carne, fluidi, ferite, lacerazioni.

Ma il vero orrore non è solo visivo: è morale, esistenziale, intimo. Julia è un personaggio chiave: non è una semplice spalla del villain, ma una figura tragica, prigioniera del proprio desiderio, capace di compiere azioni mostruose per un uomo che la usa.

Frank, invece, è l’incarnazione della decadenza narcisistica: ha tutto, ma vuole l’impossibile. Kirsty, invece, è l’elemento di resistenza, ma non in senso salvifico: è lei a ingaggiare la battaglia finale con i Cenobiti, creature che rappresentano l’inversione sacra e sadomaso di ogni etica.

La loro presenza non è solo horrorifica, ma quasi filosofica: essi offrono, senza giudizio, una nuova visione del piacere. Che sia terrificante è solo il punto di vista umano a deciderlo.

“Schiavi dell’inferno” è uno dei vertici dell’horror moderno per la sua capacità di rendere il terrore una questione emotiva, erotica, estetica.

Clive Barker non si limita a far paura: ci fa riflettere sull’identità, sulla fragilità del corpo, sull’ambiguità della morale e sulla potenza distruttiva del desiderio.

È anche un libro profondamente queer, che parla di corpi trasformati, identità fluttuanti, piaceri proibiti e punizioni che non sono sempre imposte, ma spesso cercate. In questo senso, l’opera anticipa molte delle tematiche attuali legate alla fluidità, alla dissidenza, alla reinvenzione del corpo e del ruolo sociale.

Non è un libro per tutti. È disturbante, estremo, denso. Ma è anche straordinariamente lucido, letterariamente potente, e ancora oggi, a quasi quarant’anni dalla sua uscita, più moderno di tanti horror contemporanei.

Schiavi dell’inferno non è solo l’origine di una saga cinematografica di culto: è un’opera che scava dentro, e che ci lascia soli con una domanda scomoda: “Quanto di ciò che desideriamo potrebbe distruggerci?” Un luogo soleggiato per gente ombrosa di Mariana Enriquez In un mondo letterario spesso ancora legato a cliché maschili.

“Un luogo soleggiato per gente ombrosa” di Mariana Enriquez

Mariana Enriquez si impone come una declinazione radicale, femminile e politica del gotico contemporaneo. Nella sua nuova raccolta di racconti, edita da Marsilio, l’autrice argentina ci guida ancora una volta negli inferi, non quelli della mitologia, ma quelli dell’esistenza reale, vissuta da corpi marginali, spezzati, dannati.

A fare da protagoniste sono donne, tutte donne, segnate dal dolore, dalla trasformazione, dalla ribellione. E la luce che le investe, quel “luogo soleggiato” del titolo, è una lama che illumina e brucia, che mette a nudo ciò che spesso preferiremmo ignorare: il rimosso sociale, l’orrore quotidiano, la violenza che abita la carne.

La raccolta si compone di diversi racconti, ognuno autonomo ma legato agli altri da una coerenza tematica e atmosferica. La morte, il soprannaturale, la pazzia, la metamorfosi sono ricorrenti: ci sono fantasmi che visitano solo donne, perché solo loro hanno la capacità di accoglierli; corpi che si disfano, letteralmente, lasciando pezzi di pelle sul pavimento; volti cancellati, bambine evanescenti, creature che ricordano più gli incubi della storia che quelli della fantasia.

Enriquez non costruisce un horror “di genere” ma un orrore radicato nel reale, nel femminile e nella società argentina post-dittatura, lacerata da povertà, repressione e assenza di memoria.

È un libro che trascina nel perturbante, ma con una precisione chirurgica. Ogni racconto è una finestra su un incubo sociale, su una realtà deformata quanto basta per sembrare simbolica, senza perdere mai l’ancoraggio nella verità.

Enriquez scrive sulla scia di Borges e Cortázar, ma anche di Shirley Jackson, Angela Carter e Stephen King. Eppure, la sua voce è inconfondibile: feroce, compassionevole, intensamente politica.

L’elemento soprannaturale, che in altri autori può essere evasione, in lei è arma narrativa per denunciare il presente. Le donne di questi racconti sono vittime e streghe, martiri e mostri, custodi di memorie scomode e agenti del caos.

Sono figure liminali, come la società che abitano: sempre in bilico tra povertà e ribellione, tra fede e disperazione.

L’Argentina descritta da Enriquez è un paese ferito, che porta addosso i traumi della dittatura e le nuove ferite della crisi economica. Ma l’autrice non si limita a osservare: li scolpisce sulla pelle delle sue protagoniste. Ogni racconto è un atto di resistenza.

Il corpo, soprattutto quello femminile, è al centro di tutto. Non solo come vittima di violenza, ma come spazio narrativo, luogo di passaggio, fonte di trasformazione.

Ci sono corpi che si disfano, che cambiano forma, che si ribellano. La pelle, la carne, il sangue diventano linguaggio e messaggio, simboli di una società che mutila e respinge tutto ciò che non si conforma.

Enriquez non cerca di scioccare: offre visioni che disturbano perché sono vere, perché ci costringono a guardare la sofferenza da vicino, senza filtri.

Non è semplice definire Un luogo soleggiato per gente ombrosa. È horror? È gotico? È realismo magico? Forse è tutto questo insieme. Enriquez non separa il sovrannaturale dalla realtà, li intreccia. E così facendo, ci mostra che a volte l’orrore più grande non è il fantasma, ma la madre che denuncia la figlia, non è il mostro, ma lo Stato che reprime, la società che emargina.

In questo senso, il libro parla al nostro presente globale: parla di controllo sui corpi, di patriarcato, di marginalità, ma lo fa senza retorica.

Lo fa attraverso l’immaginazione, quella vera, quella che brucia.

“Un luogo soleggiato per gente ombrosa” è una raccolta necessaria. Un libro potente, disturbante, lirico e politico. Enriquez non consola, non risolve, non addolcisce. Ma dona alle sue protagoniste una voce, un’esistenza che va oltre la morte, oltre la follia, oltre l’invisibilità a cui la società le condanna.

Se ami l’horror sofisticato, simbolico, radicato nel presente, se cerchi storie che parlano di donne e di fantasmi, ma anche di potere, ingiustizia e trasformazione, non puoi perderlo.

Un libro che mostra quanto l’oscurità non sia mai solo un fatto individuale, ma collettivo. E che ci ricorda che anche nei luoghi più luminosi, le ombre hanno diritto di parola.