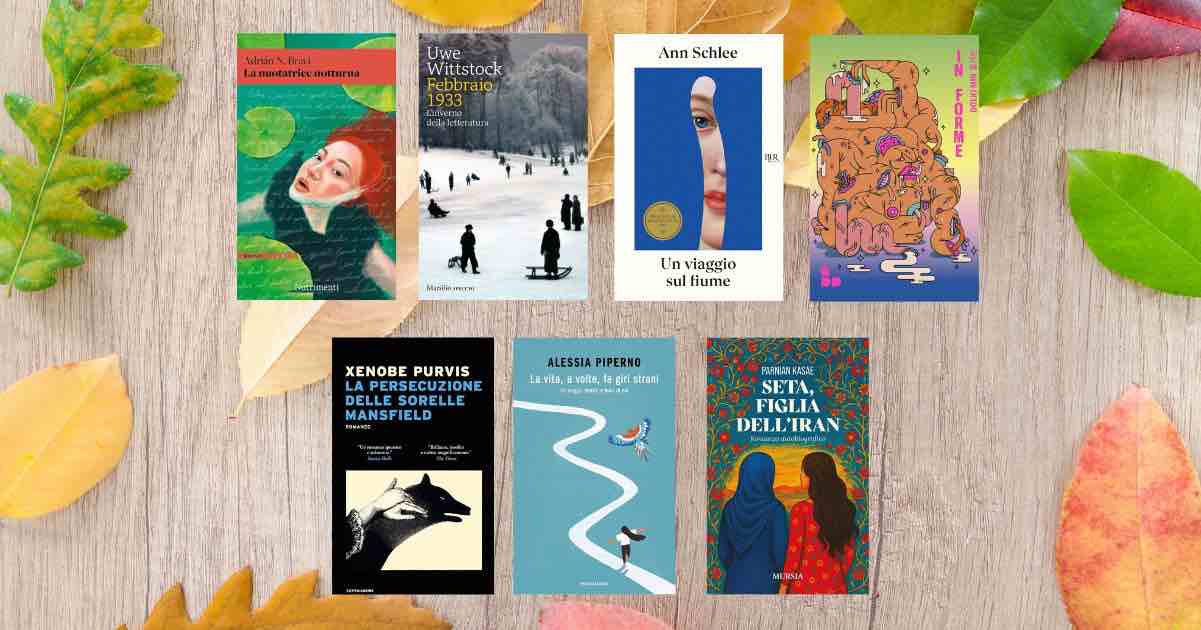

7 Libri che devi leggere assolutamente adesso

Scopri i 7 libri imperdibili che devi leggere assolutamente adesso per arricchire il tuo spirito e saziarlo con incredibili storie

Ci sono libri che arrivano nel momento giusto, con le parole giuste, per restare impressi a lungo nella mente di chi legge. In un tempo come il nostro, incerto, in trasformazione, pieno di domande, la letteratura continua a offrire rifugi, rivelazioni e rivoluzioni interiori. Dai romanzi più intimi e poetici a quelli storici, fino ai memoir più toccanti e agli esordi sorprendenti, abbiamo selezionato sette libri che meritano di essere letti adesso, senza rimandare.

Storie che raccontano famiglie, identità, viaggi, dolore, speranza e metamorfosi, scritte da autori e autrici capaci di scavare nell’animo umano e restituirci la complessità del reale in forme nuove e potenti.

7 Libri da leggere che non puoi perderti a settembre

Sette libri, sette voci, sette viaggi diversi che si intrecciano con la realtà e con l’immaginario. Che si tratti di un alieno mutaforma o di una donna in lotta per la libertà, di un viaggio sul Reno o in Amazzonia, ogni titolo qui presentato apre una porta nuova su ciò che significa essere umani oggi.

Alcuni commuovono, altri inquietano, altri ancora spingono a riflettere o a cambiare prospettiva. Ma tutti, senza eccezione, meritano di essere letti adesso. Perché ogni libro, in fondo, è una soglia da attraversare: e questi sette lo sono più che mai.

“La nuotatrice notturna” di Adrían N. Bravi

Ci sono romanzi che scorrono come lenti fiumi sotterranei: silenziosi, ma capaci di travolgere. La nuotatrice notturna, l’ultima opera dello scrittore argentino naturalizzato italiano Adrián N. Bravi, è uno di questi.

Un testo compatto, poetico, profondo, che affronta il tema della verità sepolta nelle pieghe della memoria, del lutto e dell’identità con una grazia rara, senza mai alzare la voce.

Il protagonista, Jacopo, lavora in un cimitero e conduce una vita in sordina, lontano dagli entusiasmi e dalle scosse emotive. L’improvvisa notizia della morte del padre, Pietro, annegato in un fiume in Portogallo, lo costringe a mettersi in moto: non solo fisicamente, verso il villaggio di Rio Salgueiro, ma anche dentro se stesso, verso un passato che ha sempre evitato di guardare davvero.

Jacopo parte accompagnato da Quinto, amico bizzarro e inatteso compagno di viaggio. Porta con sé un’armonica, oggetto simbolico e nostalgico, e una quantità minima di ricordi, confusi e incompleti, legati a una figura paterna assente e sfuggente.

A Rio Salgueiro, il mosaico della sua infanzia si ricompone lentamente: tra stradine acciottolate, personaggi secondari di grande umanità e una madre che, nel silenzio, ha custodito segreti profondi.

Il viaggio, come da migliore tradizione letteraria, si rivela esplorazione e smascheramento. Il romanzo si fonda su un tema quanto mai attuale e complesso: l’identità di genere e l’eredità emotiva trasmessa da una generazione all’altra.

Bravi affronta la questione con tatto e pudore, lasciando che la scoperta si riveli attraverso il dolore, lo spaesamento e infine l’accettazione.

Non ci sono proclami né forzature, solo la naturale conseguenza di un’assenza che si trasforma in una verità. Il padre che Jacopo ha conosciuto non è quello che credeva, e la rivelazione non è mai gridata: è sussurrata, scavata, meditata.

Lo stile dell’autore è uno dei punti di forza del libro. Bravi scrive in una lingua misurata, mai eccessiva, con passaggi lirici che emergono come squarci nella quotidianità.

Il suo è un realismo poetico che sa rendere la bellezza dei silenzi, il peso delle pause, la forza delle domande rimaste in sospeso. È nei dettagli, un gesto, una fotografia, una voce ascoltata per caso, che si dischiude la narrazione.

In questo senso, La nuotatrice notturna è anche una riflessione sulla letteratura stessa, sul potere delle storie che si tramandano o si nascondono.

Un altro elemento notevole è la gestione del non detto. Il romanzo ruota intorno a ciò che non è stato comunicato, ai buchi della memoria, ai vuoti lasciati dalle parole mai pronunciate. E in questo spazio di omissioni e sospetti, si annidano tanto il dolore quanto la possibilità di salvezza.

La narrazione ci invita a riflettere su quanto il non conoscere, spesso, protegga; ma anche su quanto conoscere davvero, fino in fondo, sia l’unico modo per crescere e scegliere chi essere.

Il Portogallo diventa, nel libro, luogo simbolico. Non è solo lo sfondo geografico dell’indagine di Jacopo, ma una terra altra in cui i confini tra vita e morte, tra passato e presente, si fanno porosi.

Rio Salgueiro appare quasi mitica, una città sospesa dove le ombre si confondono con le risposte e ogni incontro può essere una rivelazione.

Anche Quinto, l’amico che accompagna Jacopo, agisce come un controcanto ironico e affettuoso, che bilancia l’intensità emotiva del protagonista.

Non mancano, infine, riferimenti sottili a una riflessione sulla mascolinità, sulla costruzione sociale dell’identità e sulla famiglia come spazio ambivalente: rifugio e trappola, memoria e condanna.

La nuotatrice notturna è un romanzo che parla di padri, ma anche di figli, e soprattutto di ciò che ciascuno di noi sceglie di fare con le proprie origini.

In poco meno di duecento pagine, Bravi riesce a raccontare una vicenda di grande impatto emotivo senza mai indulgere nel patetico. Il suo Jacopo, così ordinario e umano, resta nel cuore del lettore come una figura fragile e luminosa, capace di farsi carico di un dolore senza nome e trasformarlo in comprensione.

“Febbraio 1933. L’inverno della letteratura” di Uwe Wittstock

Uwe Wittstock costruisce un’opera storica avvincente come un romanzo e dolorosa come una sentenza, ricostruendo, giorno per giorno, il mese in cui la Germania imboccò il tunnel più oscuro della sua storia e la letteratura tedesca visse la sua diaspora più devastante.

Il 30 gennaio 1933 Adolf Hitler viene nominato Cancelliere del Reich. Pochi giorni dopo, il 27 febbraio, brucia il Palazzo del Reichstag. In mezzo, una scia di licenziamenti, intimidazioni, arresti, fughe.

Ma cosa accade davvero, nel dettaglio, in quelle settimane? Wittstock lo racconta con un approccio quasi cinematografico, mettendo in scena non solo i fatti ma anche i movimenti interiori, gli spostamenti geografici e i dubbi morali di alcuni dei più grandi intellettuali del Novecento tedesco.

Il libro segue, come in un diario corale, le vite di Thomas Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Anna Seghers, Erich Kästner, Joseph Roth, Ernst Toller e molti altri.

Alcuni sono ancora convinti che Hitler cadrà in fretta, altri capiscono subito che è il momento di scappare. Altri ancora scelgono il silenzio o la compromissione.

È un dramma storico che si svolge nell’arco di 28 giorni, in cui si decidono i destini non solo di uomini e donne, ma della parola stessa: chi potrà ancora scrivere? Dove? E per chi? Wittstock riesce nel non facile compito di rendere accessibile una materia densa e complessa, senza mai rinunciare all’accuratezza.

Il suo saggio è frutto di una ricerca minuziosa su lettere, articoli, testimonianze e fonti ufficiali, ma ha il ritmo e l’intensità di un racconto epico.

Ogni capitolo è una piccola scena teatrale, dove la grande storia si intreccia alla quotidianità: l’ultima passeggiata in una Berlino che sta per diventare ostile, l’incertezza sul da farsi, il passaporto nascosto in tasca, la paura del controllo alla frontiera. Febbraio 1933 è anche un libro sulla responsabilità degli intellettuali.

Molti degli scrittori tedeschi dell’epoca sono ebrei, comunisti, omosessuali, pacifisti, categorie immediatamente prese di mira dal nuovo regime. Wittstock mostra come il nazismo non abbia soltanto perseguitato fisicamente, ma anche culturalmente: i roghi dei libri, la censura, il controllo ideologico della stampa sono il contraltare di un piano sistematico per distruggere il pensiero critico.

Un punto di forza del saggio è il modo in cui riesce a umanizzare i grandi nomi. Thomas Mann non è qui solo il Nobel che emigra con stile, ma un uomo assediato dai dubbi.

Bertolt Brecht non è solo l’autore impegnato, ma un padre che cerca di salvare la sua famiglia. Le loro emozioni, paure e strategie si alternano come in un mosaico in movimento, restituendo una complessità che i manuali di storia spesso semplificano.

Dal punto di vista stilistico, Wittstock adotta un tono sobrio e coinvolgente. Non cerca l’effetto drammatico, ma lascia che la tragedia emerga da sola, proprio come accade nelle testimonianze vere.

Alcune pagine, ad esempio quelle che descrivono la partenza in treno per l’esilio, sono cariche di una tensione narrativa che nulla ha da invidiare ai migliori romanzi storici.

Questo libro non parla solo di un passato tragico, ma offre una riflessione attuale e necessaria su cosa accade quando la libertà d’espressione viene schiacciata dalla paura.

Non è un caso che Febbraio 1933 sia stato accolto come una delle opere più significative del panorama editoriale europeo degli ultimi anni.

In un’epoca in cui si torna a parlare di censura, propaganda e controllo delle narrazioni, leggere questo saggio significa tornare alle radici di una crisi che ha segnato l’intero Novecento.

E che oggi, tra conflitti culturali e derive autoritarie, appare più che mai vicina. Un libro fondamentale per chi ama la letteratura e crede ancora che le parole possano fare la storia, ma anche per chi vuole capire cosa significhi davvero “resistere con la cultura”.

“Viaggio sul fiume” di Ann Schlee

Un romanzo raffinato e malinconico sul tempo, sul desiderio femminile taciuto, e su ciò che resta di noi quando smettiamo di essere comparse nella nostra stessa vita.

Charlotte Morrison è, all’apparenza, una donna come tante nel cuore dell’età vittoriana: sorella discreta di un reverendo, zia nubile, compagna di viaggio silenziosa e paziente.

Una figura che si direbbe nata per fare da sfondo alla vita degli altri, un’anima gentile e addomesticata, abituata a non chiedere, a non pretendere, a non disturbare.

Eppure, nell’estate del 1851, qualcosa incrina la superficie del suo equilibrio. Durante un viaggio sul Reno con la famiglia del fratello, tra i vapori leggeri del fiume e le sagome sfuggenti dei passeggeri, Charlotte rivede un volto. Un istante, un riflesso, e il passato, quello vero, quello rimosso, ritorna a bussare.

In quell’uomo, riconosce l’unico amore che aveva mai osato immaginare, poi rapidamente soffocato sotto il peso delle convenzioni e del silenzio.

Inizia così un pellegrinaggio interiore: le città tedesche scorrono come acquarelli, punteggiate da guglie gotiche, nebbie leggere, rovine romantiche.

Ma è dentro Charlotte che il paesaggio cambia davvero. I contorni sfumano, i ricordi riemergono come relitti, e si fanno spazio domande mai formulate: e se le cose fossero andate diversamente? E se fosse ancora possibile desiderare, a cinquant’anni, a dispetto di tutto?

“Un viaggio sul fiume” è un piccolo gioiello letterario, raffinato e profondo, capace di restituire tutta la densità psicologica di una donna che per una vita ha fatto della discrezione il proprio rifugio, e la propria condanna.

Ann Schlee (qui in veste ancora acerba, ma già sorprendentemente lucida) scrive con una prosa cesellata, fatta di osservazioni sottili, suggestioni paesaggistiche, lampi improvvisi di introspezione.

È un romanzo che parla della memoria come forza dirompente, capace di squarciare anche le trame più fitte della rimozione. Ma è anche un racconto di emancipazione: il viaggio sul Reno si trasforma in un percorso di risveglio, in cui la protagonista prende lentamente coscienza del proprio diritto all’individualità, al desiderio, alla scelta.

Senza esplosioni, senza rivolte evidenti. Solo con la forza di uno sguardo che si apre al mondo con occhi finalmente propri. Il contesto storico, l’Europa post-rivoluzionaria del 1848, si fonde armoniosamente al racconto privato, suggerendo una sottile analogia: come il continente cerca nuovi assetti dopo il tumulto, così Charlotte cerca una nuova collocazione nel proprio universo interiore.

Il risultato è un romanzo sospeso tra nostalgia e rivelazione, malinconia e speranza.

Consigliato a chi ama la narrativa psicologica, i romanzi storici che danno voce a chi non ha mai potuto parlare, e soprattutto a chi cerca una lettura lenta, meditativa, capace di restituire dignità e intensità a ogni più piccolo sussurro dell’anima. “Un viaggio sul fiume” è una carezza malinconica, un invito alla riscoperta del sé, un ritratto struggente di ciò che resta di un amore quando a mancarci davvero siamo noi stessi.”

“La persecuzione delle sorelle Mansfied” di Xenobe Purvis

Un esordio sorprendente, tra realismo magico e critica sociale, che racconta come nasce una leggenda, e come spesso siano le ragazze libere a essere chiamate mostri.

A Little Nettlebed l’aria è densa, le estati sembrano più calde, e il silenzio nasconde sempre una voce pronta a diventare pettegolezzo. È così che inizia “la persecuzione delle sorelle Mansfield”: cinque ragazze singolari, fiere, rumorose, libere. Forse troppo. Non c’è bisogno di prove, basta che si dica.

C’è chi le accusa di urlare nella notte, di trasformarsi in cani selvatici, di comandare stormi di corvi. Qualcuno giura perfino di averle viste ballare nude sulla riva del fiume o parlottare con un enorme mostro argentato emerso dalle acque del Tamigi.

Ma ciò che più inquieta gli abitanti del villaggio è la loro insolita coesione, il loro non cercare mariti, il loro non volersi piegare.

Xenobe Purvis, al suo folgorante esordio, ambienta la storia in un Oxfordshire del XVIII secolo sospeso tra realtà e mito, ma il cuore del romanzo è terribilmente attuale.

“La persecuzione delle sorelle Mansfield” è una riflessione acuta e viscerale sulla paura del diverso, sulla misoginia travestita da buoncostume, sulla facilità con cui una voce può diventare condanna.

Lo stile è evocativo, avvolgente, intessuto di immagini arcaiche, odori di bosco, presagi atmosferici. Le Mansfield sembrano creature liminali: forse streghe, forse solo ragazze che rifiutano di essere addomesticate.

Non c’è bisogno di prove, quando una donna si sottrae al ruolo imposto. La comunità osserva, inventa, giudica, e infine colpisce. Attraverso questo meccanismo perverso, Purvis costruisce un romanzo che si muove sapientemente sul confine tra allegoria e cronaca sociale, offrendo uno sguardo dolorosamente femminista sulla caccia alle streghe, non quella con i roghi, ma quella quotidiana fatta di sguardi, mormorii, esclusione.

I fatti narrati sono strani, forse persino soprannaturali, ma non è mai questo il punto. Il fulcro è la trasformazione di cinque ragazze in mostri solo perché il villaggio non sa come definirle altrimenti.

Un libro che incanta e inquieta, che parla del passato per illuminare il presente, che mette in scena l’orrore quotidiano dell’essere “fuori misura” in un mondo che vuole tutte le donne uguali, educate, invisibili.

Perfetto per chi ama Shirley Jackson, Mariana Enriquez, i romanzi gotici moderni e le narrazioni corali sospese tra leggenda e critica sociale.

Ma soprattutto per chi sa che le storie più inquietanti sono spesso quelle che parlano del potere della voce altrui di distruggerti. “Bastano cinque ragazze e una manciata di sospetti per scatenare l’inferno. Ma le sorelle Mansfield sono fatte di tempesta.”

Un alieno mutaforma, un mondo che stritola l’identità, una fame che non si sazia mai: il debutto letterario di Dolki Min è disturbante, filosofico, carnale.

Mumu non sa ancora che l’impatto con la Terra lo costringerà a molto più che sopravvivere. Dopo lo schianto, questo alieno mutaforma si ritrova immerso in un mondo dominato da regole fisiche che lo limitano, da codici sociali binari e da categorie che lo escludono.

Per vivere deve adattarsi, trasformarsi, mimetizzarsi, ma il prezzo è altissimo. E mentre l’adattamento diventa sopravvivenza, e la sopravvivenza diventa predazione, Mumu scopre un nuovo piacere: mangiare gli esseri umani.

In un continuo mutare di genere, corpo, desiderio e linguaggio, In forme si presenta come un’opera letteraria senza precedenti. Un ibrido feroce tra fantascienza speculativa, body horror e critica sociale che mette in scena il trauma dell’identità imposta.

Dolki Min, figura enigmatica e magnetica, fa incontrare l’eredità filosofica di La mano sinistra delle tenebre di Ursula K. Le Guin con la carneficina viscerale di Under the Skin, e ci aggiunge la tensione da survival game di Squid Game.

Ma il cuore del romanzo non è l’alieno: è ciò che l’umano fa all’alieno. Attraverso la lente dell’invasore, non colonizzatore, ma precarissimo sopravvissuto, Dolki Min indaga la violenza dell’eteronormatività, del conformismo culturale e del desiderio di incasellare tutto ciò che è altro.

Il mostro, qui, è chi si trasforma per adattarsi ai nostri modelli, ma finisce per perdersi. Chi divora pur di essere accolto, pur di sopravvivere.

L’esperienza di Mumu è quella della marginalità: è l’esperienza queer, è l’esperienza migrante, è l’esperienza neurodivergente, è l’esperienza di chi non ha voce e non ha forma perché le forme già date lo soffocano.

Ma in mezzo a tutto questo dolore, Dolki Min scrive una storia che rifiuta di pietrificarsi in una morale. In forme è una metamorfosi continua, è fame e spaesamento, desiderio e alienazione, ma soprattutto è una riflessione sul fatto che non è l’alieno a essere mostruoso, ma lo sguardo che lo giudica tale.

Con una scrittura che mescola brutalità e lirismo, concretezza e concettualità, Dolki Min ci consegna un testo fuori da ogni schema, che non cerca consolazione ma una lucida, feroce consapevolezza. “Se non hai forma, nessuno saprà dove colpirti. Ma nessuno saprà neanche come amarti.”

“La vita a volte fa giri strani: Un viaggio dentro e fuori di me” di Alessia Piperno

Un memoir intimo e coraggioso, che intreccia il desiderio di esplorazione con la fatica della rinascita dopo la prigionia. Un viaggio nello spazio, ma anche e soprattutto nell’anima.

Quando Alessia Piperno scrive “ A tredici anni ero convinta che viaggiare non facesse per me ”, non sta solo ricordando una vacanza andata storta. Sta mettendo in scena un paradosso profondo: come si fa a diventare una viaggiatrice instancabile, se il primo impatto col mondo è stato un rifiuto?

Eppure è proprio da lì che parte il racconto di “La vita, a volte, fa giri strani” , memoir che prosegue idealmente quanto iniziato con Azadi! ma con uno sguardo più ampio, più vulnerabile, e profondamente trasformato.

Questo non è il diario di una travel blogger. È il viaggio di una donna che ha dovuto perdere tutto per ritrovarsi. Dalle isole Samoa all’Indonesia, fino all’Amazzonia, Alessia Piperno narra tre tappe simboliche della sua vita, tre luoghi in cui ha incontrato volti, culture, codici amorosi, riti collettivi, e soprattutto: se stessa.

Ogni meta è uno specchio che le restituisce qualcosa che aveva dimenticato o che ancora non sapeva di sé. Ma il vero filo rosso del racconto è il momento che li precede: quarantacinque giorni di prigionia in Iran, arrestata ingiustamente e trattenuta nel carcere di Evin.

Un’esperienza estrema, che ha messo in discussione il suo corpo, la sua identità e perfino il suo istinto a viaggiare. E così, con uno zaino sulle spalle e le ferite ancora fresche, Alessia decide di ripartire: non per fuggire, ma per capire.

Per riconnettersi alla parte di sé che credeva perduta. Il viaggio in Amazzonia, insieme ai genitori, diventa il luogo della riconciliazione familiare, ma anche della sfida personale: riuscire a tornare a fidarsi della vita, degli altri, del proprio coraggio.

Piperno scrive con una voce sincera, priva di retorica ma piena di umanità. Il memoir alterna momenti di poesia e lucidità brutale. La natura viene descritta come una forza viva, sensuale, a tratti spietata.

Le comunità che incontra non sono esotiche comparse, ma interlocutori reali con cui stabilire legami profondi. Ma ciò che colpisce di più è come l’autrice riesca a raccontare le proprie fragilità, la paura, il trauma, la stanchezza, senza mai indulgere nel vittimismo.

Il messaggio che ne emerge è potente: viaggiare non significa fuggire, ma trasformare. “Se uscirò da qui non viaggerò mai più”, scrive Alessia dalla prigione.

E invece ha ricominciato. Non come prima. Ma in un modo nuovo, più consapevole, più vero.

In un’epoca in cui il viaggio è spesso ridotto a contenuto per social, “La vita, a volte, fa giri strani” ci ricorda che c’è un altro modo di muoversi nel mondo: ascoltare, lasciarsi cambiare, attraversare le proprie zone d’ombra.

È questo che rende il memoir di Alessia Piperno un libro necessario. Un inno alla resilienza, alla bellezza dell’incontro e alla forza di chi continua a camminare anche dopo essersi spezzato.

“Seta, figlia dell’Iran” di Parnian Kasae

Un romanzo autobiografico che attraversa l’inferno e torna a parlare di speranza: la voce di una donna tra due mondi, sospesa tra passato e futuro, Iran e Italia, dolore e libertà.

Ci sono libri che sono come tessuti antichi, da toccare con rispetto, da leggere con lentezza. “Seta, figlia dell’Iran” è uno di questi.

Ogni pagina ha la consistenza della seta, fragile ma resistente, impalpabile ma resistente al tempo. L’autrice, Parnian Kasae, racconta la propria storia, ma non solo: racconta l’anima di un Paese ferito e la forza inesauribile di chi sceglie la vita.

Nata nel 1977 a Teheran, cresciuta durante la Rivoluzione islamica e la guerra Iran-Iraq, Parnian non ci offre un’autobiografia canonica.

Il suo è un romanzo di formazione esistenziale e geopolitica, dove l’intimo si intreccia con l’universale, e dove ogni cicatrice personale si fa specchio di una generazione intera: quella delle donne iraniane cresciute sotto il controllo del regime, educate al silenzio, eppure tenaci nel ricercare la libertà, dentro e fuori di sé.

Il corpo e il pensiero sono le due frontiere che Parnian attraversa. Tra i capitoli, quasi sospesi tra poesia e cronaca, emerge una voce limpida ma struggente.

La bambina che ascolta le bombe a Teheran, l’adolescente che indossa il velo ma sogna di toglierlo, la ragazza che studia Ingegneria e poi Fisica per trovare una strada possibile, la donna che lascia l’Iran per continuare a vivere, non solo a sopravvivere.

E lo fa scegliendo l’Italia, dove si reinventa: migrante, artista, madre, intellettuale. Senza mai rinnegare le proprie radici, ma anzi ricucendole, come un abito prezioso, a una nuova identità.

“Seta” non è solo un nome: è metafora. È la materia invisibile che resiste, che avvolge, che protegge ma non soffoca. È la scrittura stessa, che diventa atto di resistenza, affermazione del sé, cucitura del dolore.

La forza del libro sta proprio nella sua duplicità: documento e poesia, testimonianza e racconto letterario. Le descrizioni dell’Iran sotto oppressione convivono con pagine più liriche, intime, delicate.

Ogni passaggio è denso, ogni parola pesa. Eppure, non c’è mai retorica. C’è piuttosto uno sguardo lucido, affilato, su cosa significhi essere una donna oggi, nel mondo e nella storia. Un’opera necessaria per capire l’Iran, ma anche per capire cosa vuol dire essere “figlia” di un luogo che ti ama e ti opprime.

Nell’epoca dei confini e dei muri, “Seta, figlia dell’Iran” è un libro che attraversa tutto: frontiere geografiche e interiori, traumi e ricordi, lingue e silenzi.

È il racconto di chi ha perduto molto, ma ha scelto di non smettere di narrare. Perché raccontare è anche guarire.