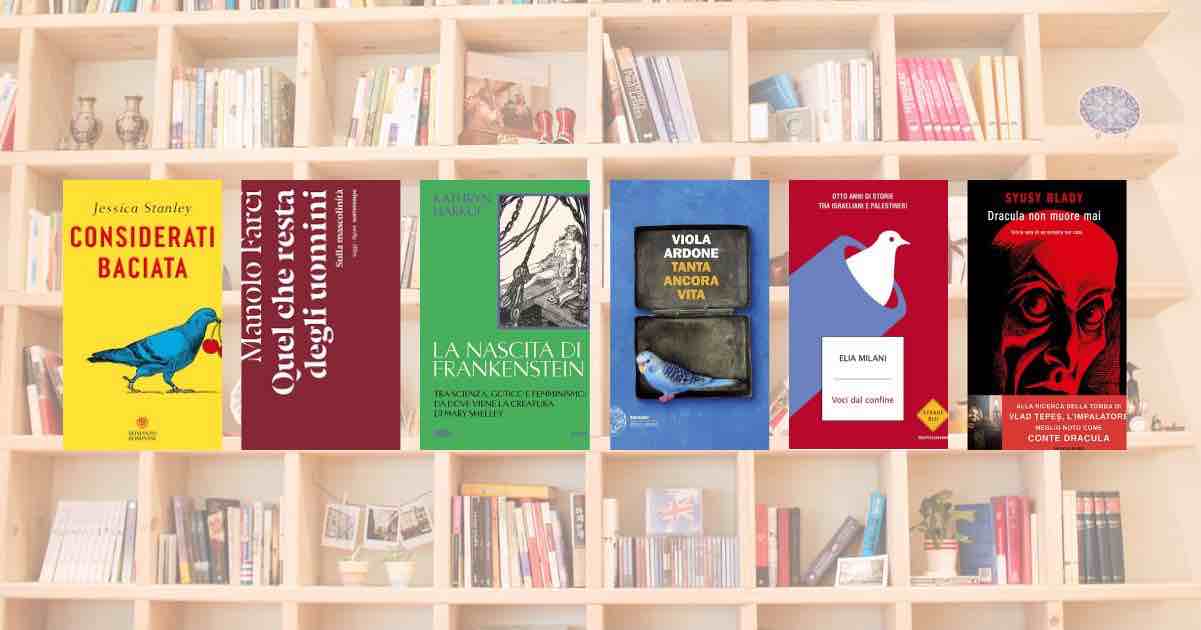

6 libri appena usciti per capire il presente

Sei libri per capire il nostro tempo: tra identità, amore, memoria e rinascita, uno sguardo profondo sull’umano che resiste e si trasforma.

Per capire il presente bisogna essere degli illuminati, dei saggi o dei grandi lettori. I libri che vi consigliamo oggi sono non si limitano a raccontare, ma interrogano l’universo: ci chiedono cosa resta dell’umano in un mondo che cambia, come reinventare il senso di comunità, e dove cercare ancora vita, anche tra le macerie.

6 libri che spiegano il nostro tempo

C’è una linea sottile che unisce scienza e mito, amore e potere, memoria e cambiamento; e i libri che abbiamo scelto esplorano proprio quella linea, attraversandola da prospettive diverse.

La fragilità maschile nell’era contemporanea, la complessità delle relazioni, la rinascita possibile dopo la perdita, le voci che resistono nei luoghi di guerra e i misteri che continuano ad alimentare il nostro immaginario collettivo. Letture diverse, ma accomunate da uno sguardo lucido e profondamente empatico sul nostro tempo.

“Quel che resta degli uomini” di Manolo Farci

È un saggio urgente e necessario sulla crisi della mascolinità contemporanea. L’autore affronta con lucidità le fragilità che attraversano oggi l’universo maschile: la difficoltà dei giovani a riconoscere e comunicare le proprie emozioni, l’isolamento digitale, il senso di smarrimento in un mondo che ha cambiato le regole del gioco rispetto alle generazioni precedenti.

Farci osserva come la “questione maschile” sia diventata campo di battaglia culturale e politica: da un lato le destre che promettono il ritorno a una virilità perduta, dall’altro un progressismo che denuncia ma fatica a proporre alternative concrete. In mezzo, un vuoto che viene spesso colmato da movimenti tossici come la manosphere o figure mediatiche come Andrew Tate, che trasformano il disagio individuale in rabbia collettiva.

Con un approccio critico ma empatico, Farci invita a non ridicolizzare i problemi dei maschi come “lamenti da privilegiati”, ma a riconoscerne le radici profonde. Accogliere la vulnerabilità, dice, è l’unico modo per superare quel monolite culturale che chiamiamo mascolinità. Un libro che smonta stereotipi e apre uno spazio nuovo per un dialogo onesto tra uomini e donne, tra passato e futuro.

“Considerati baciata” di Jessica Stanley

Una commedia sentimentale dolceamara che racconta dieci anni di amore, quotidianità e compromessi.

La protagonista, Coralie, è una copywriter australiana trasferitasi a Londra per lasciarsi alle spalle una storia finita e un lavoro soffocante. Un incontro casuale – il salvataggio della piccola Zora, caduta in un laghetto – cambia la sua vita: quel gesto la lega ad Adam, un giornalista politico affascinante e divorziato.

La loro relazione cresce fino a diventare una famiglia allargata, con figli, casa e sogni condivisi. Ma dieci anni dopo, Coralie si ritrova intrappolata in un equilibrio fragile: ha lasciato il lavoro per occuparsi dei bambini, mentre Adam è sempre più assorbito dalla carriera. Nella loro casa di Hackney, tra podcast, libri e pannolini, la donna si accorge di aver smarrito sé stessa.

Stanley racconta con ironia e delicatezza il logorio dei sentimenti, la fatica invisibile dell’amore e la difficoltà di tenere insieme desiderio, identità e famiglia. Considerati baciata è un romanzo intimo e realistico, che parla di donne e uomini contemporanei, e di quanto coraggio serva per restare — o per ripartire.

“Tanta ancora vita” di Viola Ardone

Con la sua consueta delicatezza narrativa, Viola Ardone intreccia le ferite del presente e la possibilità di rinascita in una storia che parla di accoglienza, perdita e amore universale. “Tanta ancora vita” si apre con un incontro inatteso: una mattina, Vita — donna napoletana segnata dalla morte del figlio e da un dolore che l’ha chiusa al mondo — trova sullo zerbino di casa un bambino addormentato. Si chiama Kostya, ha dieci anni, e viene dall’Ucraina, dove suo padre combatte al fronte e sua madre è scomparsa.

È riuscito, con un coraggio istintivo e disperato, a raggiungere la nonna Irina, che lavora come domestica proprio per Vita. Il piccolo non parla italiano, ma la sua presenza rompe il silenzio che circonda la casa e costringe Vita a riabitare il ruolo di madre che la vita le aveva strappato.

Quando giunge la notizia che il padre di Kostya è disperso, Irina decide di tornare nel suo Paese per cercarlo. Vita, mossa da un impulso di solidarietà e di speranza, parte con lei. Il viaggio diventa un’esperienza di trasformazione e riscatto: un cammino dentro la guerra, ma anche verso la possibilità di tornare ad amare. Perché, come suggerisce Ardone, “tentare di salvare un altro è l’unico modo per salvare se stessi”.

“La nascita di Frankenstein” di Kathryn Harkup

Harkup, chimica e divulgatrice, ricostruisce la genesi di Frankenstein come il risultato di una combinazione esplosiva di biografia, scienza e clima culturale.

Punto di partenza è il 1816, l’“anno senza estate”: i cieli anneriti dall’eruzione del Tambora spingono un gruppo di amici riuniti a Villa Diodati — tra cui la giovanissima Mary Shelley — a sfidarsi con storie di fantasmi. Ma Harkup mostra che quel celebre aneddoto è solo la cornice: dietro la nascita della Creatura c’è un mondo in ebollizione, dove gli esperimenti di Lavoisier riscrivono la chimica, i fulmini di Galvani fanno danzare le rane e la medicina ottocentesca, tra dissezioni di cadaveri e aule affollate di curiosi, convive ancora con l’alchimia.

In questo laboratorio sociale e intellettuale, la linea tra gotico e fantascienza è sottilissima: l’idea di rianimare la materia è discussa nei salotti e nei gabinetti scientifici, e la possibilità che l’elettricità ridesti i morti appare — agli occhi dell’epoca — quasi plausibile.

Harkup intreccia queste spinte con la vicenda personale di Mary: le perdite familiari, la relazione con Percy Shelley, l’ingombro di modelli maschili e l’eredità della madre, la filosofa femminista Mary Wollstonecraft.

Ne risulta il ritratto di un romanzo che non è solo caposaldo del gotico, ma anche un testo modernissimo: riflette su responsabilità dello scienziato, limiti dell’ambizione, paura del diverso e desiderio di generare vita fuori dall’ordine patriarcale. “La nascita di Frankenstein” racconta così come letteratura, medicina e folklore dei “morti viventi” si siano alchemicamente fusi in un’icona della modernità.

“Dracula non muore mai” di Syusy Blady

Con il tono curioso e appassionato che la contraddistingue, Syusy Blady accompagna il lettore in un viaggio che unisce storia, leggenda e ricerca personale sulle tracce del più celebre vampiro di sempre. “Dracula non muore mai” parte da una domanda semplice e inquietante: chi era davvero Vlad Țepeș, il voivoda di Valacchia conosciuto come “l’Impalatore”? E perché la sua figura continua a esercitare un fascino immortale? Blady, armata di curiosità e spirito d’avventura, parte per l’Europa dell’Est insieme a un piccolo gruppo di studiosi e collaboratori per indagare l’origine storica del mito.

Dalla Transilvania ai monasteri ortodossi, dalle cronache medievali ai documenti d’archivio, il suo viaggio diventa un percorso dentro la memoria e l’immaginario collettivo: un modo per separare la verità storica dall’invenzione letteraria, ma anche per scoprire quanto le due dimensioni siano intrecciate.

La narrazione alterna divulgazione storica e riflessione personale, restituendo il ritratto di un principe ambiguo e complesso: crudele carnefice per alcuni, eroe nazionale per altri. Nel ricercare la sua tomba e il mistero della sua fine, Blady affronta anche la persistenza simbolica di Dracula, figura che incarna le paure e i desideri eterni dell’umanità. Un racconto avvincente che unisce fascino gotico, indagine storica e un’irresistibile sete di conoscenza.

“Voci dal confine” di Elia Milani

Corrispondente di Mediaset da Gerusalemme, Elia Milani racconta con precisione giornalistica e sensibilità umana otto anni di vita tra Israele e Palestina, in un libro che supera il confine del reportage per diventare testimonianza viva. “Voci dal confine” è un mosaico di storie vere, intrecciate alle esperienze dell’autore che da anni osserva e racconta uno dei conflitti più complessi e longevi del nostro tempo. Tra permessi negati, posti di blocco e continui spostamenti, Milani restituisce la quotidianità di chi abita un territorio frammentato e attraversato da paura, diffidenza e resistenza.

Ma questo libro non è solo cronaca: è anche racconto di incontri, di umanità che resiste sotto le macerie. Come George, arabo israeliano cristiano che vive “oltre il muro” in una sorta di terra di nessuno; Ruth e Rana, due traduttrici – una israeliana, l’altra palestinese di Gaza – che riescono a stringere un’amicizia nonostante le divisioni; Abdullah, contadino di Rafah che ogni giorno varca il confine per lavorare in una fattoria israeliana.

Attraverso queste voci, Milani mostra quanto il conflitto incida non solo sulla geopolitica, ma sul respiro delle persone comuni. Un libro necessario, che fa della narrazione un ponte tra mondi separati e ci invita a guardare al Medio Oriente non con gli occhi del potere, ma con quelli di chi resiste.