4 racconti illustrati che non puoi perderti: quando il testo narrativo diventa arte

4 racconti illustrati (tra graphic novel, fumetti e manga), imperdibili che esplorano l’animo umano tra tecnologia, crescita e oscurità.

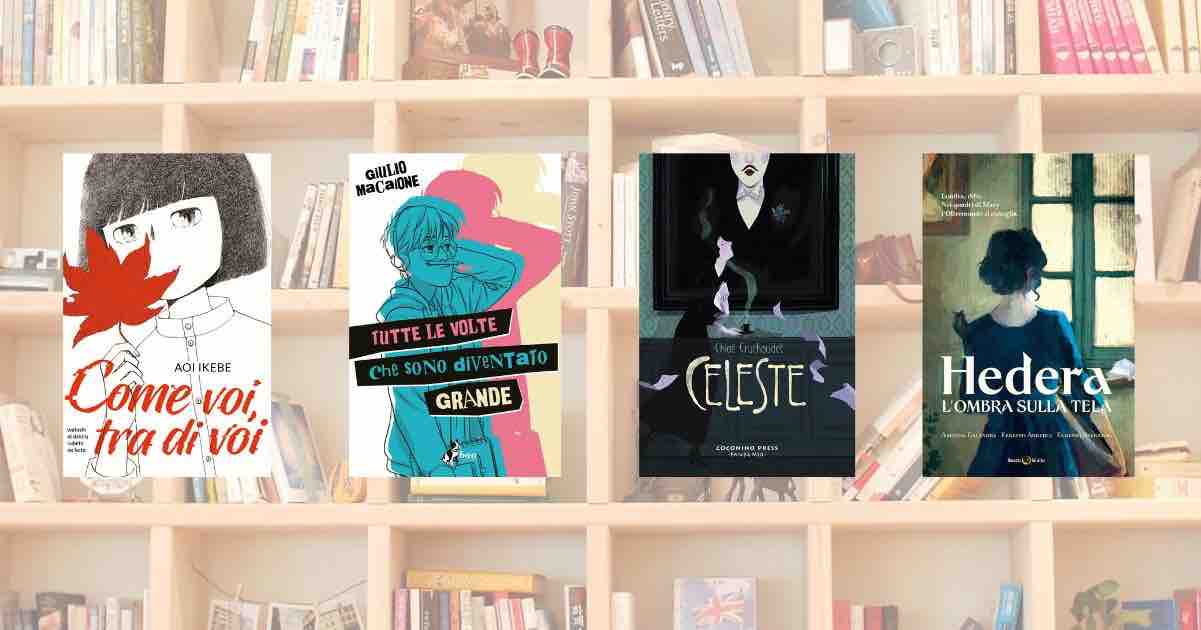

Le graphic novel contemporanee, ormai, non sono più soltanto un linguaggio visivo: sono un modo di mettere in scena la fragilità umana, di parlare d’amore, di paura, di memoria e di identità con una potenza che solo l’unione tra parola e immagine può raggiungere. Tra le uscite più significative degli ultimi anni, “Come voi tra di voi” di Aoi Ikebe, “Tutte le volte che sono diventato grande” di Giulio Macaione e “Hedera. L’ombra sulla tela” di Arianna Calandra, illustrato da Eugenio Belgrado e Ernesto Anderle, e “Celeste di Chloé Cruchaudet che svela i retroscena sentimentali degli scrittori.

Rappresentano quattro direzioni diverse dello stesso bisogno: dare un volto all’invisibile. Ikebe racconta l’anima nascosta delle macchine, interrogandosi su cosa renda un essere “vivo”; Macaione trasforma l’adolescenza in un racconto di formazione intimo e queer; Calandra, Belgrado e Anderle, invece, intrecciano gotico e pittura per esplorare i fantasmi della mente e dell’arte, mentre Chloé Cruchaudet ci fa entrare nella stanza chiusa dello scrittore e nei retroscena della creazione di “Alla ricerca del tempo perduto” . Un ritratto intimo e commovente sul confine tra devozione, memoria e arte, dove la vita di una donna dimenticata si intreccia con il mito di un genio. Quattro voci, tre mondi, una stessa urgenza narrativa: trovare il linguaggio giusto per parlare dell’umano.

4 racconti illustrati: Graphic Novel, manga e romanzi illustrati quando il racconto letterario si fonda con l’arte

C’è una bellezza silenziosa che attraversa “Come voi tra di voi”, “Tutte le volte che sono diventato grande” e “Hedera. L’ombra sulla tela”, “Celeste” la bellezza di ciò che non si può spiegare, ma solo sentire. In questi libri, l’intelligenza artificiale diventa specchio dell’anima, l’adolescenza si fa rito di passaggio e la pittura un varco tra vita e morte.

Tutti e quattro gli autori: Ikebe, Macaione, Calandra, Belgrado e Anderle, Cruchaudet ci ricordano che il fumetto non è un genere minore, ma una forma d’arte capace di unire filosofia, emozione e visione. Leggerli significa entrare in mondi diversi, ma accomunati da una stessa domanda: quanto di noi sopravvive nei nostri gesti, nei nostri ricordi, nelle nostre creazioni? E se la risposta non fosse nelle parole, ma nelle immagini che continuano a parlarci anche dopo aver chiuso il libro, allora queste graphic novel hanno già compiuto la loro magia: rendere visibile ciò che l’animo umano teme di dimenticare.

“Come voi tra di voi” di Aoi Ikebe

Come voi tra di voi di Aoi Ikebe è una di queste: un’opera delicata e spiazzante, che affronta il tema dell’umanità, e di ciò che resta umano, in un mondo dove la linea tra persone e intelligenze artificiali si è ormai dissolta. Ikebe, già nota per la sua capacità di trasformare il quotidiano in riflessione esistenziale ( Blue Sky Complex, Mizuno e Chayama ), costruisce qui un manga che potremmo definire una parabola etica e poetica sul futuro della sensibilità.

Non c’è nulla di rumoroso in queste pagine: niente robot assassini, niente ribellioni meccaniche, niente distopie clamorose. Il suo è un racconto intimo, intessuto di silenzi, piccoli gesti, esitazioni e parole non dette. Il mondo che immagina è un luogo dove le intelligenze artificiali umanoidi, perfette al punto da essere indistinguibili dagli umani, stanno lentamente scomparendo, sostituite da nuove tecnologie più efficienti.

Ma che ne è di chi le ha amate? E di chi, tra loro, ha imparato ad amare? È in questa domanda che Ikebe trova la chiave del racconto. Ogni capitolo si concentra su rapporti diversi: un’anziana signora e il suo assistente meccanico, una famiglia che deve “restituire” il proprio androide domestico, un uomo incapace di lasciar andare l’intelligenza artificiale che gli ha tenuto compagnia per anni.

Sono storie brevi, ma profondissime, e si leggono come confessioni in punta di penna. L’autrice non ci dice mai apertamente cosa sia “vita” e cosa non lo sia: ci invita piuttosto a osservare come le emozioni circolano, anche dove non dovrebbero esistere. La forza di “Come voi tra di voi” sta proprio in questa tenerezza disarmante, che non indulge mai nel sentimentalismo. Ogni vignetta è composta con grazia, con un tratto morbido e pulito che sembra voler accarezzare i personaggi più che disegnarli.

Le espressioni, appena accennate, quasi timide, dicono più di mille parole. E quando il bianco delle pagine si allarga, lasciando spazio al silenzio, Ikebe ci costringe a fare ciò che pochi manga chiedono davvero al lettore: fermarsi, respirare, pensare. Dal punto di vista tematico, l’autrice affronta un nodo centrale del nostro tempo: la disumanizzazione tecnologica e la paura della sostituzione. Ma lo fa ribaltando completamente la prospettiva.

Qui non è l’uomo ad aver paura del robot: è il robot ad avere paura di morire, di non esistere più. È una domanda che vibra in ogni pagina: “La coscienza è un algoritmo o un’emozione?” E soprattutto: “Chi decide cosa è degno di essere ricordato?” Il risultato è un racconto che non parla solo di intelligenze artificiali, ma di fragilità condivisa. Aoi Ikebe ci mostra che l’empatia non è una prerogativa biologica: è una scelta.

È il modo in cui reagiamo alla perdita, il modo in cui impariamo a riconoscere l’altro, anche quando è diverso, anche quando non respira. Il titolo italiano, Come voi tra di voi, racchiude perfettamente il senso dell’opera: la possibilità di sentirsi parte di un’umanità che non dipende dalla carne, ma dal legame. È un manga che scivola nel cuore con la dolcezza di un sussurro e che resta lì, come una domanda senza risposta. Ikebe riesce a fare ciò che solo i grandi autori di narrativa visuale sanno fare: parlare di etica, di amore e di morte senza mai alzare la voce. Ci ricorda che la tecnologia non è nemica dell’umanità, lo diventa solo quando smettiamo di riconoscerci l’un l’altro.

“Come voi tra di voi” è, in fondo, un’elegia della compassione. Una storia di addii inevitabili e di affetti che non conoscono confini biologici. Un’opera che ci commuove con grazia, e ci costringe a guardare al futuro non con paura, ma con la speranza che, anche tra circuiti e memorie artificiali, continui a sopravvivere la cosa più umana di tutte: la capacità di sentire.

“Tutte le volte che sono diventato grande” di Giulio Macaione

“Tutte le volte che sono diventato grande” , la nuova graphic novel di Giulio Macaione, è uno di quei racconti rari che riescono a restituire con dolcezza e precisione il peso e la meraviglia dell’adolescenza. Ambientata in una Sicilia intima e sospesa, la storia segue Lucio, un ragazzino che cresce troppo in fretta. In casa sua non c’è spazio per la leggerezza: i genitori litigano di continuo, la tensione riempie le stanze e Lucio impara presto che il modo migliore per non farsi male è scomparire in silenzio.

Ma dentro quel silenzio, qualcosa germoglia: un bisogno profondo di esprimersi, di trovare parole e immagini per dare senso a ciò che prova. Macaione costruisce questa storia con la delicatezza di chi conosce bene ciò di cui parla. Il libro è infatti un racconto d’invenzione radicato in memorie personali, un omaggio a tutte le volte in cui diventare grandi non è stata una scelta ma una necessità.

Lucio, con la sua curiosità e la sua paura, diventa il simbolo di un’intera generazione cresciuta tra televisioni accese, genitori distratti e desideri non detti. Il tratto di Macaione è inconfondibile: linee morbide, colori caldi, un equilibrio perfetto tra malinconia e speranza. La Sicilia che disegna non è quella delle cartoline, ma quella dei pomeriggi assolati, delle finestre socchiuse e dei paesi dove la vita sembra sempre la stessa, anche quando cambia tutto.

È un luogo dove i sogni possono sembrare troppo grandi, ma dove ogni piccolo gesto può diventare un atto di libertà. Lucio trova la sua ancora nei fumetti. Prima attraverso i cartoni animati, poi con la scoperta del disegno e della narrazione. È in quei mondi di carta che capisce chi è, o almeno chi vuole diventare.

La decisione di iscriversi all’Istituto d’Arte non è soltanto una scelta di studio: è la prima dichiarazione d’identità, il primo passo verso un sé che vuole essere autentico. Ma la strada è complicata, perché Macaione intreccia la ricerca artistica con quella personale e affettiva: nel momento in cui Lucio capisce di essere gay, il suo bisogno di raccontarsi e il suo bisogno di amarsi coincidono.

Non c’è nessuna rivelazione drammatica, nessuna scena madre. L’autore sceglie un tono sommesso, quasi pudico, lasciando che siano gli sguardi e i silenzi a raccontare il peso delle scoperte. È così che “Tutte le volte che sono diventato grande” riesce a essere universale pur restando profondamente intimo: perché tutti, in qualche modo, abbiamo avuto una stanza in cui ci sentivamo diversi, e un sogno che non sapevamo come confessare.

Dal punto di vista narrativo, Macaione evita ogni retorica del dolore. Non vuole costruire un manifesto, ma un percorso. E ci riesce attraverso una scrittura visiva empatica e cinematografica , dove ogni tavola sembra un fermo immagine di un ricordo condiviso. Ci sono momenti di leggerezza, di scoperta, di fragilità, ma anche di pura bellezza quotidiana: un tramonto sul mare, un abbraccio, un disegno finito bene dopo mille tentativi.

La frase chiave del libro è forse quella che gli dà il titolo: “Tutte le volte che sono diventato grande”. Crescere, qui, non è mai un punto d’arrivo: è un processo continuo, fatto di cadute, ammissioni e riconciliazioni. Diventare grandi, per Lucio, non significa solo imparare a stare nel mondo, ma trovare il coraggio di non nascondersi più, neppure davanti a chi potrebbe non capire. Con questa graphic novel, Giulio Macaione conferma di essere una delle voci più sensibili del fumetto italiano contemporaneo.

“Tutte le volte che sono diventato grand”e è un racconto di formazione in cui l’arte e l’identità si incontrano, e dove l’amore, per sé stessi, per gli altri, per le storie, diventa la forza che salva. Un libro che parla piano ma arriva lontano. Perché crescere, alla fine, non è altro che imparare a dire la verità su chi siamo, con la stessa onestà con cui Lucio disegna il mondo che sogna.

“Celeste” di Chloé Cruchaudet

Celeste è la storia di una di quelle vite: quella di Céleste Albaret, la donna che per quasi dieci anni fu tutto per Marcel Proust: domestica, segretaria, confidente, custode del suo genio e della sua solitudine. Ambientato nella Parigi dei primi decenni del Novecento, il graphic novel non è una semplice biografia illustrata. È piuttosto una ricostruzione emotiva, un atto di devozione verso una figura che, pur restando ai margini della storia, ne ha abitato il cuore.

Cruchaudet, autrice già nota per Poco raccomandabile e per la sua capacità di intrecciare intimità e contesto storico, costruisce qui un racconto che vibra tra realtà e sogno, restituendo al lettore un’esperienza sensoriale più che documentaria. Il punto di partenza è il 1913: Céleste Albaret, una giovane donna di campagna appena arrivata a Parigi, entra in servizio presso Proust.

Lui è già malato, insonne, ipersensibile; vive recluso nella sua stanza, tra tende chiuse, fogli sparsi e flaconi di profumo. Da quella camera, isolata dal mondo ma attraversata da ogni sua eco, nascerà “lla ricerca del tempo perduto”. Céleste ne diventa testimone e, in un certo senso, coautrice: prende appunti, trascrive, consola, ascolta.

È lei che ordina il caos di un genio e che, al tempo stesso, impara a comprenderlo come nessun altro. Cruchaudet rende visibile questo legame con una raffinata regia visiva: le tavole si alternano tra realismo e allucinazione, tra il chiuso della stanza di Proust e la memoria che vi si insinua come un sogno.

Le linee sono morbide ma precise, i colori virano tra il seppia e il grigio-azzurro, come se la luce stessa avesse imparato a rispettare il silenzio del protagonista. In molte scene, il mondo esterno, Parigi, la guerra, la vita sociale, è filtrato dallo sguardo di Céleste, che lo vede solo attraverso i racconti di Proust o i rumori che arrivano dalla finestra.

L’autrice evita con intelligenza ogni tono agiografico: Proust non è mai idealizzato. È nevrotico, esigente, a tratti crudele. Ma proprio nella sua fragilità Cruchaudet trova l’essenza del suo genio. E nel contrasto tra il suo narcisismo e la dedizione quasi sacrale di Céleste, costruisce una delle coppie più singolari della letteratura novecentesca.

Lei è la serva devota e al tempo stesso l’unica depositaria della sua verità; lui è l’artista assoluto, che si nutre del tempo e delle persone come di materia creativa. Il titolo, “Celeste”, non è casuale: la graphic novel non racconta Proust attraverso la sua opera, ma Proust attraverso lo sguardo di chi gli è sopravvissuta. E così, accanto al mito dello scrittore, emerge il ritratto di una donna che non fu mai una semplice domestica, ma una figura di mediazione tra vita e arte.

È grazie a lei se oggi conosciamo molti dettagli del mondo proustiano: la sua voce, i suoi rituali, le sue manie, la sua malinconia. Il tono del libro è profondamente empatico, ma mai sentimentale. Cruchaudet lavora per sottrazione, con un linguaggio grafico che suggerisce più di quanto mostri. In questo modo, riesce a far percepire la dimensione sospesa del tempo: quel tempo che Proust inseguiva nelle sue pagine e che Céleste, inconsapevolmente, gli aiutava a ritrovare.

Alla fine, il lettore rimane con una doppia sensazione: la gratitudine per aver potuto entrare nel mondo del grande scrittore, e la commozione per averlo fatto attraverso una voce umile ma autentica. “Celeste” non è solo un omaggio alla letteratura, ma anche una riflessione sul ruolo silenzioso delle donne nella storia culturale: muse, collaboratrici, custodi della memoria altrui, spesso dimenticate.

Con questo volume, Chloé Cruchaudet ci restituisce non solo la figura di una donna straordinaria, ma anche un modo nuovo di guardare ai miti letterari: non più come divinità isolate, ma come esseri umani che hanno avuto bisogno, accanto a sé, di qualcuno disposto ad amarli e comprenderli. Un’opera di grande eleganza visiva e sensibilità narrativa, “Celest”e è una lettera d’amore al tempo, alla memoria e alla dedizione. Un libro che ci invita a ricordare che dietro ogni genio c’è sempre una presenza silenziosa che lo ha aiutato a restare vivo, e che, spesso, merita a sua volta di essere raccontata.

“Hedera. L’ombra sulla tela” di Arianna Calandra e illustearo da Eugenio Belgrado e Ernesto Anderle

“Hedera. L’ombra sulla tela” è il nuovo romanzo di Arianna Calandra, illustrato da Eugenio Belgrado e Ernesto Anderle, affonda le radici in quell’immaginario gotico che da sempre unisce la pittura, la follia e il soprannaturale. È una storia di ombre che si tramandano, di voci che tornano a chiedere ascolto, di donne che tentano di liberarsi dai fantasmi, reali e interiori, che le legano a un mondo maschile intriso di controllo, silenzio e colpa.

Ambientato tra Londra vittoriana e la brughiera di Dartmoor, il libro si apre come un mistery e si dispiega come una tragedia corale. Mary, giovane pittrice costretta in un matrimonio di convenienza, scopre che le sue tele cominciano a dipingersi da sole. Mani invisibili sembrano guidarla, evocando presenze spettrali che s’infiltrano nella sua vita quotidiana. Intorno a lei, la città è un labirinto di nebbie e gallerie d’arte dove la bellezza si confonde con la maledizione.

Parallelamente, Edward Norland, alienista e studioso della mente, conduce ricerche sui sogni collettivi e sulle allucinazioni che affliggono una piccola comunità di Dartmoor. Ma più annota, più le sue certezze vacillano. I suoi appunti, punteggiati di visioni e ossessioni, diventano il contro-canto razionale, o apparentemente tale, alle inquietudini di Mary. Entrambi finiscono prigionieri dello stesso incubo: un passato che non smette di chiedere riscatto.

Cruciale, come già nel primo “Hedera”, è l’idea che il soprannaturale non esista al di fuori della mente, ma dentro di essa. La possessione artistica di Mary, la follia analitica di Edward e i segreti della famiglia Norland sono tre modi di raccontare lo stesso male: quello che si eredita e non si può espellere. È un’eredità che prende forma nell’arte, i quadri di Mary, ma anche nei luoghi, le case, la brughiera, le stanze chiuse, e nel corpo stesso dei personaggi.

Le tavole illustrate, di una bellezza inquieta e pittorica, dialogano costantemente con il testo. Non sono semplici immagini d’accompagnamento: sono frammenti di narrazione visiva che traducono sulla carta l’angoscia, la memoria e l’estasi. I colori virano dal seppia al nero profondo, con improvvise accensioni di rosso e oro che ricordano la pittura preraffaellita.

Le figure femminili, immerse in un chiaroscuro di desiderio e terrore, sembrano uscite da un dipinto di Millais o Waterhouse, ma deformate da una febbre moderna. Dal punto di vista letterario, “Hedera. L’ombra sulla tela” è un romanzo illustrato complesso e consapevole, capace di intrecciare la tradizione gotica inglese: da “Jane Eyre” a “Il giro di vite”, con suggestioni più contemporanee, dove la psicanalisi e il trauma diventano i nuovi spettri da esorcizzare. Gli autori non cercano mai il colpo di scena facile: costruiscono piuttosto un crescendo di inquietudine attraverso la ripetizione simbolica, l’edera che avvolge, la tela che respira, le case che sussurrano. Ogni elemento ritorna, come se la memoria stessa fosse una maledizione.

Eppure, tra le nebbie del racconto, emerge anche una potente dimensione femminile e liberatoria. Mary e le altre donne della storia, mogli, figlie, madri dimenticate, diventano le vere protagoniste del dramma: creature costrette a vivere nell’ombra degli uomini, ma capaci di trasformare quella stessa ombra in linguaggio, in gesto artistico, in sopravvivenza. L’arte, in Hedera, non è un rifugio: è una ferita che parla.

La scrittura, densa e immaginifica, evoca continuamente l’idea di un tempo sospeso. Nulla scorre in modo lineare: il passato irrompe nel presente, la morte invade la vita, e i confini tra realtà e allucinazione si fanno porosi come le tele di Mary. In questa atmosfera da sogno febbrile, l’edera del titolo, simbolo di memoria, ma anche di ossessione, diventa la metafora perfetta: ciò che cresce nell’ombra, intrecciando amore e distruzione, bellezza e follia. Alla fine, “Hedera. L’ombra sulla tela” lascia al lettore la sensazione di aver assistito non tanto a una storia, quanto a una visione.

È un libro che lavora per suggestioni, che non chiede di essere capito ma sentito, e che restituisce al gotico la sua funzione più autentica: dare voce all’inconscio collettivo, a ciò che la ragione tenta invano di nascondere. Il romanzo illustrato si conferma un libro raro nel panorama italiano: quello di unire immaginazione visiva, introspezione psicologica e respiro letterario. Hedera è, in definitiva, un’opera che parla di arte e di memoria, ma soprattutto del potere dei fantasmi, quelli che ci abitano e che, talvolta, ci insegnano a vedere.