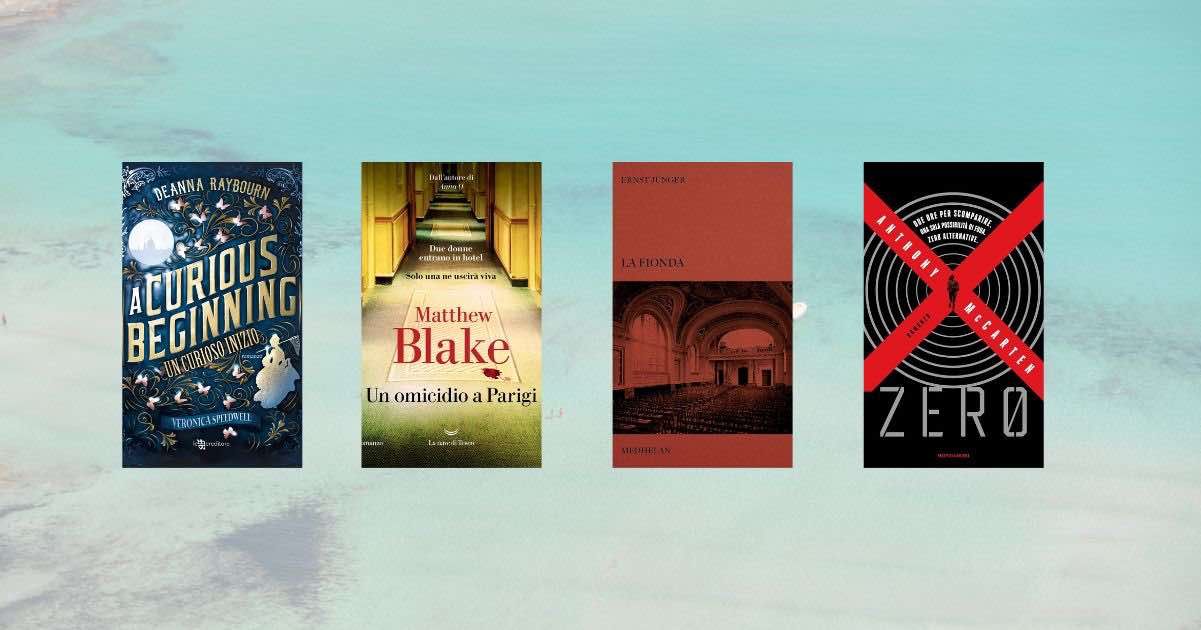

4 libri da leggere a Ferragosto da recuperare assolutamente

Scopri i 4 libri da leggere a Ferragosto che non puoi assolutamente perdere per rendere la tua estate indimenticabile con questi fantastici libri.

Ferragosto, in Italia, è da sempre sinonimo di pranzi in famiglia, gite fuori porta e lunghe giornate al sole. Ma tra un tuffo in mare e un brindisi in terrazza, c’è chi approfitta di questo giorno di festa per dedicarsi a un altro grande piacere estivo: la lettura. L’aria calda che rallenta i pensieri, il tempo sospeso tra la prima e la seconda metà di agosto, il silenzio insolito delle città o il rumore delle onde diventano la cornice perfetta per immergersi in un libro capace di catturare e incantare. Che si tratti di romanzi avventurosi, saghe familiari, thriller da divorare sotto l’ombrellone o storie d’amore avvolte nella magia delle sere d’estate, Ferragosto è il momento ideale per leggere senza fretta, lasciandosi trasportare in mondi lontani o scoprendo nuovi punti di vista.

4 libri per 4 generi diversi tutti da divorare a Ferragosto

In fondo, Ferragosto è anche questo: un invito a rallentare e a concedersi un lusso sempre più raro, quello di perdersi in una storia senza guardare l’orologio. Ogni libro che scegliamo di leggere in questo giorno diventa parte del nostro ricordo dell’estate, come il profumo della salsedine o il sapore di una fetta di cocomero ghiacciata. E chissà, forse tra le pagine di queste letture scelte per Ferragosto troverete un personaggio, una frase o un’emozione che vi accompagneranno ben oltre la fine dell’estate, lasciando in voi la sensazione di aver vissuto un piccolo viaggio segreto.

“A Curious Beginning” di Deanna Raybourn

Londra, 1887. I fuochi d’artificio del Giubileo d’Oro illuminano la città, ma sotto la superficie dell’impero più potente del mondo ribollono intrighi, segreti e identità da decifrare. È in questo contesto che Deanna Raybourn introduce la sua nuova eroina, Veronica Speedwell, protagonista di A Curious Beginning, primo capitolo di una serie mystery dal sapore storico, che ha già conquistato lettori e critica oltreoceano.

Veronica non è una fanciulla vittoriana qualunque. È una naturalista specializzata in farfalle, una donna libera e fiera del proprio spirito indipendente, cresciuta da una zia austera ma appena scomparsa. Vorrebbe partire subito per una nuova spedizione esotica, ma un misterioso tentativo di rapimento e l’intervento di un enigmatico barone tedesco cambiano il corso della sua vita. Messa sotto la protezione dello scorbutico ma affascinante Stoker, Veronica si ritrova coinvolta in una catena di eventi che include un omicidio, un passato nascosto e una verità che potrebbe far tremare le fondamenta della società.

Con una scrittura brillante e cinematografica, Raybourn mescola sapientemente il brivido del giallo classico con il fascino del romanzo storico. I dialoghi tra Veronica e Stoker scintillano di ironia e tensione (romantica e non), mentre le atmosfere vittoriane, teatri polverosi, quartieri malfamati, accademie scientifiche, baracconi, vengono ricostruite con precisione e leggerezza. La trama si muove veloce, tra inseguimenti, travestimenti e rivelazioni, ma il cuore del romanzo è tutto nella figura di Veronica: una donna in anticipo sui tempi, che rifiuta i ruoli assegnati, difende con intelligenza la propria libertà e affronta ogni pericolo con lucidità e ironia.

Non è solo un’eroina moderna travestita da personaggio storico: è una figura credibile, coerente con l’epoca ma mai imbrigliata in essa. Impossibile non pensare, leggendo A Curious Beginning, a grandi personaggi della letteratura investigativa come Sherlock Holmes o a eroine come Amelia Peabody, l’archeologa nata dalla penna di Elizabeth Peters. Ma Veronica ha una voce tutta sua: è ironica, colta, schietta, e profondamente convinta di sostenere la causa femminile.

Il rapporto con Stoker, partner riluttante ma insostituibile, richiama le migliori coppie del giallo letterario, costruito su scambi verbali taglienti, diffidenze, complicità inaspettate e una tensione che si nutre tanto di rispetto quanto di attrazione taciuta.

Perché leggerlo: La passione di Veronica per i lepidotteri non è solo un vezzo caratteriale. Raybourn, con uno sguardo acuto, utilizza la scienza naturale per raccontare il desiderio di esplorazione femminile e il bisogno di libertà in un’epoca in cui le donne dovevano restare al chiuso, con ali ben piegate.

Non è un caso che proprio una farfalla sia l’immagine ricorrente del romanzo: fragile solo in apparenza, in grado di attraversare continenti e confini, sfuggente come la verità. A Curious Beginning è solo l’inizio, ma già si impone come una lettura imperdibile per chi ama il mystery storico al femminile, i romanzi d’avventura con una solida cornice storica e i personaggi che sfidano ogni stereotipo.

Deanna Raybourn ha costruito un mondo ricco, dinamico, appassionante, e ha creato una protagonista che merita un posto accanto alle più amate eroine della letteratura contemporanea.

Tra atmosfere vittoriane impeccabili, colpi di scena ben dosati e un’eroina indimenticabile, A Curious Beginning è il perfetto equilibrio tra intrattenimento e riflessione, mistero e spirito di emancipazione. Un inizio curioso, sì, ma anche coraggioso: perché Veronica Speedwell non si accontenta mai di ciò che le viene detto. E nemmeno il lettore dovrebbe farlo.

“Omicidio a Parigi” di Matthew Blake

Matthew Blake costruisce con Omicidio a Parigi, un thriller storico che si muove su due piani temporali, facendo scorrere un filo sottile ma ininterrotto tra la Parigi del 1945 e quella di oggi. Un romanzo che avvolge il lettore in un’atmosfera densa di memoria, colpa e ambiguità, e che dimostra come il passato, soprattutto se intriso di sangue e segreti, abbia sempre il potere di riaffiorare, reclamando attenzione. Giugno 1945.

La Seconda guerra mondiale è finita, i campi di concentramento nazisti sono stati liberati e i prigionieri francesi stanno tornando a casa. A Parigi, il lussuoso Hotel Lutetia, prima della guerra simbolo di eleganza e opulenza sulla Rive Gauche, è stato trasformato in un centro di accoglienza e filtraggio. Qui, i reduci vengono ospitati per tre giorni, interrogati e sottoposti a controlli: l’obiettivo è capire chi siano realmente e assicurarsi che tra loro non si nascondano collaborazionisti pronti a mimetizzarsi tra i sopravvissuti.

È in questo luogo, carico di contrasti tra il fasto decaduto e la cruda realtà della guerra appena conclusa, che arrivano Sophie e Josephine, due giovani donne con storie di sopravvivenza alle spalle. Ma l’accoglienza all’Hotel Lutetia non è solo un passaggio burocratico: sarà il teatro di un omicidio. Una delle due ragazze non lascerà mai la stanza numero 11 viva.

Saltiamo avanti di ottant’anni. Josephine Benoit è diventata una pittrice celebre, un’icona del mondo dell’arte francese. Ma il giorno in cui, ormai novantaseienne, si presenta alla reception del rinnovato e sfarzoso Hotel Lutetia, stupisce tutti con una confessione: afferma di chiamarsi in realtà Sophie Leclerc e di essere l’assassina di quella lontana notte del 1945. La dichiarazione ha il sapore di un colpo di scena teatrale, ma Josephine è affetta da demenza senile.

È davvero possibile che la donna confonda ricordi reali con fantasie? La nipote Olivia, psicoterapeuta specializzata nel recupero della memoria, accorre da Londra convinta che la nonna sia vittima di una sovrapposizione di eventi nella sua mente malata. Ma nel tentativo di dimostrare l’innocenza della nonna, Olivia si ritrova a percorrere le stesse strade di Parigi che hanno visto scorrere quel sangue dimenticato. Blake utilizza con maestria la doppia linea temporale per alimentare il mistero.

Il lettore è trascinato avanti e indietro, tra le stanze silenziose e cariche di fantasmi del 1945 e la Parigi elegante ma non meno insidiosa del presente. Il vero colpo di genio sta nel porre al centro non solo la ricerca del colpevole, ma anche la fragilità e l’ambiguità del ricordo. La demenza senile di Josephine/Sophie non è solo un espediente narrativo: diventa il simbolo di una memoria collettiva che, nel corso dei decenni, si è selettivamente adattata, dimenticando alcuni orrori e mascherandone altri.

La domanda che accompagna ogni pagina è tanto psicologica quanto storica: quanto possiamo fidarci dei nostri ricordi, e quanto siamo disposti a fare per seppellirli? L’Hotel Lutetia è un personaggio a sé. Blake lo descrive con un occhio da scenografo: gli arredi eleganti ma segnati dal tempo, i corridoi che odorano di cera e mistero, il contrasto tra la sua gloria passata e la funzione quasi burocratica nella fase post-bellica.

È un luogo in cui si mescolano il lusso e la disperazione, la speranza del ritorno a casa e la paura di ciò che attende fuori. Questa ambientazione non è solo suggestiva: diventa la cassa di risonanza emotiva della storia, un archivio muto di segreti, dove ogni stanza potrebbe raccontare più di quanto appaia. Lo stile di Matthew Blake è scorrevole ma attento ai dettagli. Alterna capitoli brevi e incalzanti nel presente a sequenze più dense e immersive nel passato, creando un equilibrio tra suspense e profondità storica.

I dialoghi, ben calibrati, riescono a dare spessore ai personaggi e a far emergere i conflitti interiori, mentre le descrizioni di Parigi, sia quella del dopoguerra che quella contemporanea, sono vivide senza mai diventare eccessivamente decorative.

Perché leggerlo: Omicidio a Parigi non è solo un giallo. È un romanzo sulla persistenza del passato, su come un evento lontano possa continuare a plasmare vite, relazioni e persino intere famiglie.

Il mistero dell’omicidio nella stanza 11 è avvincente, ma il vero cuore pulsante del libro è la riflessione su ciò che scegliamo di ricordare e ciò che preferiamo dimenticare. Matthew Blake riesce a far convivere la tensione del thriller con la malinconia della memoria, consegnandoci una storia in cui ogni rivelazione non è mai definitiva e ogni verità ha sempre un’ombra.

Pubblicato nel 1973, quando Ernst Jünger aveva già 78 anni, La fionda è un testo atipico nel panorama dell’autore tedesco. Chi conosce Jünger per la potenza simbolica de Sulle scogliere di marmo , per l’utopia metafisica di Heliopolis o per l’enigmatica eleganza de Le api di vetro, qui si trova di fronte a una scrittura più intima, abbassata “fino al mormorio della confidenza”.

Non è un romanzo che punta a costruire grandi allegorie o mondi futuribili: è piuttosto un’opera che custodisce la nostalgia di un’epoca perduta e la delicatezza di un racconto di formazione. L’ambientazione è una Germania di fine Ottocento, ancora immersa nei suoi riti, nei suoi valori borghesi e aristocratici, nei suoi paesaggi ordinati, ma già inconsapevolmente proiettata verso il disastro della Grande Guerra.

Jünger osserva questa cornice con l’occhio di chi sa cosa verrà dopo e, per questo, ne restituisce i dettagli con un senso di malinconia e di fragile eternità: i pomeriggi estivi, le case dalle facciate severe, le conversazioni lente, le strade di provincia.

Il protagonista, Clamor, è il chiaro alter ego dell’autore. Attraverso di lui, Jünger esplora i turbamenti e le prime esaltazioni dell’adolescenza: il senso di estraneità, la fascinazione per la natura e per i gesti eroici, l’attrazione verso ciò che è ignoto. La fionda del titolo diventa emblema di questa tensione: un oggetto semplice, quasi infantile, ma che racchiude la volontà di agire sul mondo, di colpirlo, di imprimere un segno.

Clamor non cerca solo avventure: cerca la forma definitiva di sé stesso. La sua formazione non è lineare, ma costellata di prove interiori, piccoli fallimenti e momenti di rivelazione. Jünger lo segue con una prosa che mescola precisione descrittiva e intensità emotiva, come se le parole fossero esse stesse strumenti per scolpire un ricordo.

Ciò che rende La fionda un’opera speciale nella produzione jüngeriana è il suo essere una sorta di memoriale mascherato: il romanzo di formazione si intreccia con l’autobiografia implicita, e ogni pagina è attraversata dalla consapevolezza che il mondo descritto non esiste più. Jünger non indulge in facili sentimentalismi: il passato è restituito con lucidità, nella sua bellezza e nei suoi limiti, e proprio per questo assume un valore universale.

Il tono, pacato ma non distaccato, trasforma il romanzo in una lunga confidenza tra autore e lettore, quasi un passaggio di testimone. Leggendolo, si ha la sensazione di ascoltare una voce che racconta per non far scomparire ciò che è stato. Rispetto ad altri Bildungsroman (romanzi di formazione), della tradizione tedesca, “La fionda” è meno concentrato sulla scalata sociale o sul confronto diretto con la modernità: qui la formazione è soprattutto un processo interiore, un apprendistato dello sguardo e della sensibilità.

Non c’è una vera “trama” incalzante, ma una sequenza di episodi e riflessioni che compongono il ritratto di un giovane in bilico tra infanzia e maturità. Il lettore si accorge presto che l’oggetto vero dell’opera non è soltanto Clamor, ma la capacità stessa di ricordare e di dare senso ai propri inizi, quando ancora tutto sembrava possibile e il futuro non aveva ancora tradito le sue promesse.

Perché leggerlo: La fionda è un romanzo breve ma densissimo, che riesce a racchiudere in poche pagine un intero universo di sensazioni, luoghi e gesti. È un’opera che colpisce soprattutto chi conosce il Jünger visionario e scopre qui una voce più raccolta, capace di parlare di adolescenza senza retorica e senza sconti, ma con un amore profondo per ciò che forma un essere umano.

In fondo, la fionda che Clamor porta con sé non è solo un’arma da gioco: è il simbolo di un’energia giovanile che vuole sfidare il mondo, pur sapendo che quel mondo, presto, non sarà più lo stesso. Jünger, a distanza di decenni, ci restituisce quel momento sospeso, invitandoci a non dimenticare le forze e le fragilità che ci hanno resi ciò che siamo.

Cosa succede quando la realtà diventa il terreno di prova di un algoritmo? Quando la sorveglianza non è più solo un occhio invisibile, ma una macchina che respira, decide, cattura? Con Zero, Anthony McCarten, già acclamato sceneggiatore di film come: “La teoria del tutto” e “I due papi”, firma un thriller serrato e lucidissimo, capace di mescolare adrenalina narrativa e riflessione etica, inseguimenti degni di un blockbuster e interrogativi che ci toccano da vicino.

L’idea alla base del romanzo è tanto semplice quanto disturbante: dieci persone comuni vengono scelte per partecipare a un esperimento governativo clandestino.

Il software Fusion , creato dalla CIA in collaborazione con il brillante quanto inquietante Cy Baxter, promette di individuare chiunque, ovunque. Un sistema di tracciamento perfetto. O quasi.

I partecipanti hanno due ore per “azzerarsi”: abbandonare la propria vita, diventare fantasmi, rinunciare a ogni traccia digitale e sparire. Hanno poi trenta giorni per eludere le squadre d’élite incaricate di catturarli. La sfida è apparentemente impari, ma ha un incentivo formidabile: tre milioni di dollari in caso di successo.

E una minaccia globale in caso contrario. Nel cuore del romanzo si staglia la figura sorprendente di Kaitlyn Day, una bibliotecaria di Boston scelta come “anello debole” del gruppo.

Ma quella che doveva essere una pedina facilmente sacrificabile si trasforma presto in un enigma per gli algoritmi, una minaccia per il creatore stesso del software, una resistenza umana difficile da prevedere. Kaitlyn non gioca per il denaro.

La sua motivazione, che il lettore scopre progressivamente, è radicata in un passato oscuro, in una ferita che cerca riscatto. È proprio questa motivazione personale a renderla imprevedibile, e quindi invincibile per un’intelligenza artificiale che si nutre di dati ma non comprende l’istinto, l’amore, il dolore, la rabbia.

McCarten costruisce un intreccio che non dà tregua: il ritmo è incalzante, ogni capitolo spinge il lettore più in profondità in un gioco al massacro tra mente umana e macchina, tra libertà e controllo.

Ma sotto la superficie del romanzo d’azione si cela una narrazione che parla del nostro presente: della dipendenza tecnologica, della fragilità della privacy, del desiderio di essere invisibili in un mondo che ci vuole trasparenti e tracciabili. Zero è, in fondo, una distopia travestita da reality show.

E il pubblico, noi lettori, siamo complici e spettatori, al tempo stesso. Non a caso, lo sguardo con cui McCarten racconta gli osservatori (governativi, scientifici, mediatici) è tagliente, disilluso, quasi sarcastico.

Chi controlla davvero, alla fine? E chi si lascia controllare per inerzia? La formazione cinematografica dell’autore si fa sentire in ogni pagina. Le scene d’azione sono coreografate con maestria, i dialoghi brillano per incisività e ritmo, il montaggio narrativo alterna i punti di vista con abilità da sceneggiatore esperto.

Ma c’è di più: McCarten non si limita a intrattenere. Colpisce, affonda, insinua dubbi. La tecnologia, da alleata dell’efficienza, diventa in questo romanzo “ Zero”, incapace di distinguere l’errore dal gesto umano.

Perché leggerlo: L’idea di Zero richiama, in modo forse non casuale, la celebre caccia all’uomo raccontata nel film The Running Man (1987) con Arnold Schwarzenegger, a sua volta tratto da un romanzo di Stephen King. Ma qui la distopia non è più spettacolarizzata: è silenziosa, integrata, quotidiana. Non servono più scenari post-apocalittici. Basta il nostro mondo, e qualche linea di codice. Zero non è solo un thriller. È un campanello d’allarme.

Un romanzo che ci tiene con il fiato sospeso mentre ci interroga, pagina dopo pagina, su quanto siamo disposti a sacrificare per la sicurezza. E su chi, davvero, ha il diritto di osservarci. In un’epoca in cui tutto è tracciabile, la vera ribellione è sparire. E, forse, la vera eroina è una bibliotecaria che nessuno aveva calcolato.