Cosa resta di noi quando il mondo crolla? Quando la storia non è più sui libri, ma si fa carne, fame, ideologia che ti chiede l’anima?

I libri qui raccolti non cercano risposte facili. Sono quattro pugni nello stomaco che ci costringono a guardare in faccia la memoria. Non quella fredda, da anniversario, ma quella viva, che brucia.

Ci sono le pagine gelide e necessarie di Robert Antelme, che descrivono con lucidità brutale l’annientamento nei campi, ponendo la domanda definitiva: cos’è l’uomo se non si arrende all’idea di non essere più tale? E c’è il romanzo-inchiesta di Michel Bussi, che insegue il trauma non risolto del genocidio ruandese, mostrandoci come i segreti delle nazioni e i lutti di una famiglia si intreccino, senza perdono.

Infine, staccando lo sguardo dalla violenza sociale, John Muir ci offre un antidoto e un monito. I suoi saggi sulla natura selvaggia non sono solo contemplazione, ma un atto radicale di resistenza: un invito a fuggire dalla storia fatta dall’uomo per ritrovare l’essenza più vera e profonda nell’immensità non corrotta del paesaggio.

3 libri che disegnano un’esistenza complessa

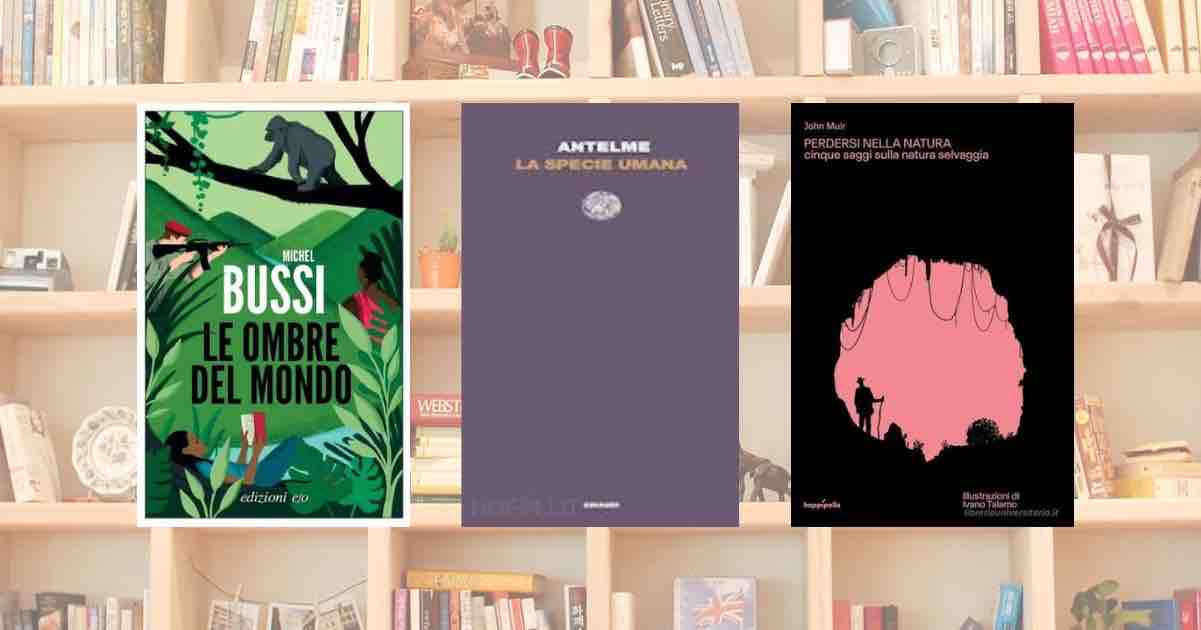

“Le ombre del mondo” di Michel Bussi (edizioni e/o, 12 novembre)

Con “Le ombre del mondo”, Michel Bussi intreccia memoria storica e tensione narrativa in un romanzo che affronta il trauma del genocidio del Rwanda e le sue ombre ancora vive. Ambientato tra il 1990 e il 2024, il libro racconta la storia di tre generazioni unite da un segreto e da una colpa collettiva che attraversa il tempo.

È Natale del 2024 quando Jorik, ex militare francese, decide di partire per il Rwanda insieme alla figlia Aline e alla nipotina Maé. Il viaggio nasce come una vacanza, una spedizione naturalistica alla scoperta dei gorilla, ma presto si trasforma in un confronto con un passato che non passa. Per Maé è un sogno infantile che si avvera, per Aline un ritorno alle origini, per Jorik una discesa vertiginosa nella memoria.

Trent’anni prima, nel 1990, lo stesso Jorik era stato inviato in Rwanda dallo Stato francese, dove aveva conosciuto Esperance, giovane insegnante tutsi. Il loro incontro si era interrotto tragicamente il 6 aprile 1994, giorno in cui l’aereo del presidente rwandese venne abbattuto, scatenando il genocidio. Esperance, costretta alla fuga con la piccola Aline, aveva lasciato dietro di sé un diario, un documento prezioso che racconta massacri, responsabilità e silenzi.

Quel quaderno diventa, nel presente, la chiave di un’indagine morale e storica. Attraverso la voce dei suoi protagonisti, Bussi svela il peso del passato, le complicità francesi e la difficoltà di guardare in faccia l’orrore. “Le ombre del mondo” è un affresco di colpa e redenzione, dove la memoria diventa l’unico modo per non ripetere la violenza. Con la sua scrittura avvolgente, Bussi unisce la forza del thriller alla profondità del romanzo civile, trasformando la storia di una famiglia in un atto di testimonianza universale.

“La specie umana” di Robert Antelme (Einaudi, 18 novembre)

Pubblicato per la prima volta nel 1947, “La specie umana” di Robert Antelme è una delle testimonianze più radicali e sconvolgenti mai scritte sull’esperienza dei campi di concentramento. Non è un semplice racconto di prigionia, ma la voce nuda di chi ha conosciuto l’annientamento e ha trovato le parole per resistergli.

Deportato politico, Antelme narra l’odissea di un gruppo di prigionieri francesi trasferiti da Buchenwald a Dachau, passando per l’inferno di Gandersheim. Non c’è pietà né consolazione nelle sue pagine, solo la crudezza di una lingua ridotta al suo stato primario: la sopravvivenza. Qui la parola diventa carne, dolore, fame; è un’estensione del corpo, uno strumento biologico prima che letterario. Attraverso il ritmo frammentato del racconto, Antelme descrive la dissoluzione del sé, l’abbrutimento fisico e morale, e al tempo stesso la resistenza ostinata dell’essere umano di fronte alla distruzione totale.

In queste pagine si coglie l’impossibilità di comprendere davvero ciò che è “terribile”: la fame, il vuoto, l’assenza. Non esistono spiegazioni, solo la constatazione che, anche nell’abisso, l’uomo continua a essere uomo. La “specie umana” del titolo diventa così un’affermazione di dignità, un grido contro l’idea che l’essere umano possa essere ridotto a nulla.

Accostato alle opere di Primo Levi, La specie umana si distingue per il suo tono spoglio e la sua radicalità etica. È una testimonianza che non si limita a ricordare, ma interroga: cosa resta dell’umanità quando tutto è perduto? Nella voce di Antelme, la memoria diventa corpo, respiro, atto di resistenza. Una delle vette più alte della letteratura concentrazionaria, capace di restituire alla parola il suo significato più originario: quello di sopravvivere parlando.

“Perdersi nella natura. Cinque saggi sulla natura selvaggia” di John Muir, illustrato da Ivano Talamo (Hoppipolla)

Pioniere dell’ambientalismo moderno e padre fondatore dei parchi nazionali americani, John Muir ha lasciato un’eredità fatta di parole, visioni e battaglie. “Perdersi nella natura” raccoglie cinque dei suoi saggi più intensi, dedicati alla contemplazione e alla difesa della wilderness, quella natura selvaggia che per Muir non era solo paesaggio, ma condizione spirituale e morale.

Le sue pagine, intrise di lirismo e osservazione scientifica, raccontano l’esperienza di chi ha fatto della solitudine tra montagne, foreste e fiumi un modo per comprendere l’essenza stessa della vita. Con uno stile poetico e preciso, Muir trasforma la sua meraviglia in un manifesto ecologico ante litteram, invitando il lettore a riconoscere nella natura un interlocutore e non un possesso.

Senza di lui, il concetto stesso di parco nazionale probabilmente non sarebbe mai esistito. I suoi scritti — più di trecento articoli e una decina di libri — hanno plasmato la coscienza ambientale americana, trasmettendo l’idea che la natura non vada solo esplorata, ma protetta. Nei suoi racconti, la storia degli Stati Uniti si intreccia con quella del paesaggio: un’epopea di conquista, distruzione e, infine, riconciliazione con l’ambiente.

Questa edizione, arricchita dalle illustrazioni di Ivano Talamo, offre un percorso che è insieme letterario e meditativo. Leggere Muir significa accettare l’invito a smarrirsi — a lasciare che la natura ci disorienti per ritrovare un equilibrio più profondo. “Perdersi nella natura” non è solo un omaggio a uno dei grandi pensatori dell’ecologia, ma un richiamo urgente a recuperare il senso del sacro che abita il mondo naturale.