Questi libri, nonostante siano tutti diversi, sono legati da un filo sottile: quello della ricerca. Che si tratti di un samurai che impara a dominare se stesso, di una ragazza che tenta di sopravvivere alle menzogne della propria famiglia, o di uno scrittore che interroga le origini delle proprie storie, ogni protagonista attraversa una soglia, un “limbo” tra ciò che è e ciò che potrebbe diventare.

Nei titoli più recenti di autori come Giuliano Pavone, Colleen Hoover, Yagyū Munenori, Pierre Jourde, Francesco Abate, Klaus Mann, Elisabetta Jankovic, Grazia Deledda ed altri, il viaggio non è mai solo esteriore: è un percorso di conoscenza, un corpo a corpo con la verità.

Dalla montagna simbolica di Jourde alla Sardegna fiabesca di Deledda, dal punk ribelle di Abate alla calma zen di Munenori, emerge una costellazione di voci che raccontano la fragilità e la forza dell’essere umano. Romanzi, racconti e saggi che invitano a rallentare, ad ascoltare, a ritrovare un centro: nel silenzio, nella memoria, nella scrittura, o perfino nella lama di una spada che sceglie di non ferire.

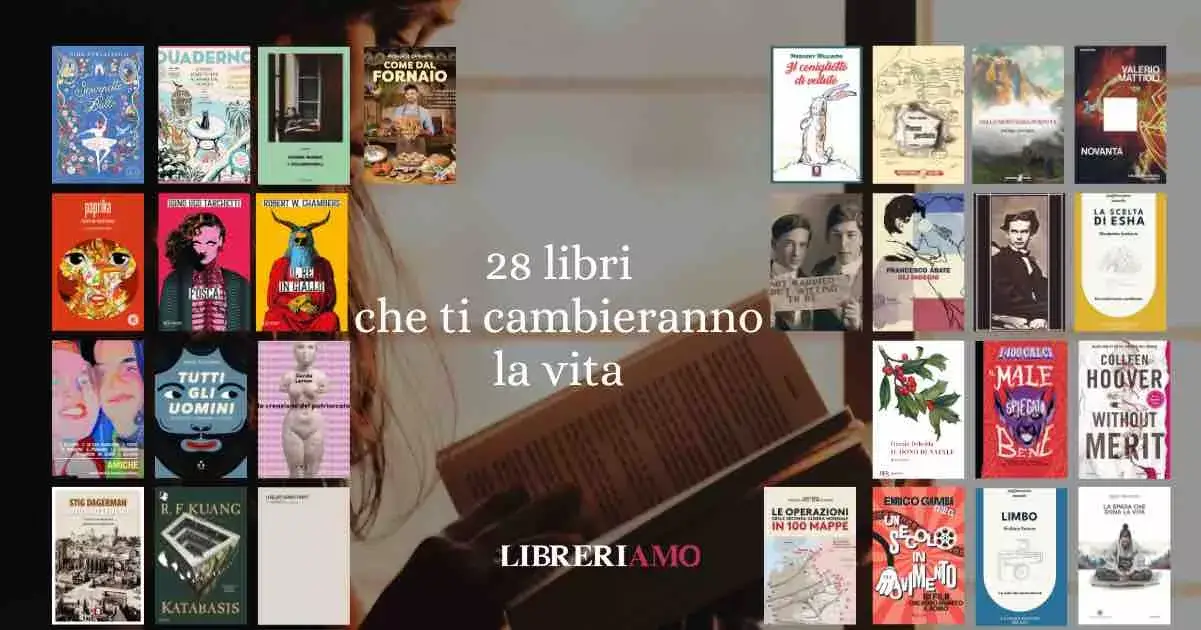

28 libri unici: la tua prossima grande lettura è qui.

In tempi confusi e rumorosi, questi libri sembrano ricordarci che la letteratura continua a essere un rifugio.

C’è chi, come Merit in Without Merit, impara a chiamare per nome le proprie ferite; chi, come i personaggi di Pavone, cercano la verità nascosta nel dettaglio del quotidiano; chi, come il samurai di Munenori, trova nella disciplina una via alla vita; e chi, come Deledda, trasforma la tradizione in una forma di poesia domestica.

Tutti, a loro modo, ci parlano della stessa urgenza: ritrovare sé stessi nel gesto di resistere, comprendere o semplicemente esistere.

E così, mentre ogni pagina si chiude, ci accorgiamo che quella ricerca, quella spada, quella penna, quella voce, continua a tornare da noi, invitandoci a guardare la vita da un punto più alto, più calmo, più vero.

“Le operazioni della Seconda guerra mondiale in 100 mappe” – L’Ippocampo

Capire la Seconda guerra mondiale significa affrontare una complessità vertiginosa di strategie, fronti, alleanze e catastrofi umane. Con Le operazioni della Seconda guerra mondiale in 100 mappe, Jean Lopez, Nicolas Aubin e Benoist Bihan offrono un’opera tanto rigorosa quanto accessibile, che unisce la precisione storica alla potenza visiva della cartografia. Pubblicato da L’Ippocampo, il volume si propone come una sintesi monumentale capace di restituire, attraverso cento mappe dettagliate, il ritmo mutevole di un conflitto che ha ridisegnato il mondo.

Le mappe, curate da Quentin Petit, Nicolas Poussin e Jean-François Ségard, non sono semplici illustrazioni, ma veri strumenti di analisi. Ogni tavola è accompagnata da testi che spiegano obiettivi, schieramenti, tattiche e conseguenze delle principali campagne militari tra il 1937 e il 1945, spaziando dall’Europa all’Asia, dall’Africa agli oceani. L’attenzione non è rivolta soltanto alle battaglie celebri, da Stalingrado a El Alamein, dallo sbarco in Normandia alla caduta di Berlino, ma anche a operazioni meno note, indispensabili per comprendere la portata globale del conflitto.

Jean Lopez, considerato uno dei maggiori storici militari francesi contemporanei, riesce nell’impresa di rendere comprensibile ciò che spesso appare inestricabile. L’uso della cartografia come linguaggio narrativo permette di seguire l’evoluzione dei fronti, di visualizzare le scelte strategiche e di percepire l’impatto concreto di ogni decisione politica e militare. Ogni mappa è una storia a sé: un intreccio di percorsi, frecce e date che traduce la logica della guerra in un racconto di movimento e causa-effetto.

Il volume si distingue per la chiarezza espositiva e per l’equilibrio tra rigore accademico e divulgazione. Pur essendo un’opera di grande valore scientifico, non richiede competenze militari pregresse: il linguaggio è fluido, il ritmo incalzante e le spiegazioni capaci di illuminare le connessioni tra i vari teatri di guerra. In questo senso, Le operazioni della Seconda guerra mondiale in 100 mappe è un libro ideale tanto per studenti e appassionati di storia quanto per lettori curiosi di comprendere le dinamiche del Novecento attraverso un approccio visivo e immediato.

La pubblicazione di questo volume coincide con l’ottantesimo anniversario della fine del conflitto, un momento che invita a riflettere non solo sulla storia militare, ma anche sulla memoria collettiva. La forza di questo libro sta proprio nella capacità di unire la precisione geografica al valore etico della conoscenza: ogni mappa è una testimonianza, ogni linea tracciata racconta le conseguenze di una scelta umana.

L’opera di Lopez, Aubin e Bihan ci ricorda che dietro ogni fronte c’erano vite, decisioni, sacrifici. E che studiare la guerra significa, oggi più che mai, capire i meccanismi del potere e del disastro per evitarne la ripetizione.

Le operazioni della Seconda guerra mondiale in 100 mappe è un atlante di memoria e ragione, una guida visiva che restituisce con straordinaria lucidità la vastità e la tragicità del più grande conflitto del Novecento. Un libro che trasforma la cartografia in un atto di consapevolezza storica, ricordandoci che ogni mappa, prima ancora di tracciare confini, racconta la fragilità della civiltà.

“Come dal fornaio” di Pasquale Cannatà – Vallardi

C’è un momento magico che appartiene a ogni casa: quando il pane comincia a dorarsi nel forno e un profumo antico riempie le stanze, riportando alla mente gesti, volti e memorie familiari. È proprio da questa sensazione di calore e appartenenza che nasce “Come dal fornaio”, il nuovo libro di Pasquale Cannatà, edito da Vallardi, dedicato all’arte della panificazione casalinga.

Diplomato all’ALMA e oggi punto di riferimento per chi ama impastare, Cannatà raccoglie in questo volume oltre cento ricette di pane, focacce, pizze e dolci lievitati. Un ricettario generoso, chiaro e accessibile, pensato per chi vuole riportare sulla propria tavola il sapore autentico dei forni di una volta. Ma dietro la semplicità degli ingredienti, acqua, farina e lievito, si nasconde una filosofia: la ricerca della lentezza, della cura e del piacere di fare le cose con le proprie mani.

Ogni ricetta è illustrata passo dopo passo, accompagnata da suggerimenti tecnici, QR code per seguire le preparazioni e varianti che invitano a sperimentare. Si parte dalle basi, impasti diretti, lievito madre, pre-fermenti e farine classiche, per arrivare a proposte più creative: focacce dorate e croccanti, filoncini profumati, sfogliatelle, schiacciate e dolci da colazione. Il tutto con un linguaggio chiaro e rassicurante, lontano dal tecnicismo e vicino al lettore comune.

Ciò che distingue “Come dal fornaio” da molti altri manuali di cucina è il suo tono umano, quasi narrativo. Cannatà non si limita a spiegare come ottenere un impasto perfetto, ma condivide un’idea di cucina che è prima di tutto emozione: un luogo dove la pazienza diventa gesto d’amore e dove il pane, simbolo di quotidianità, si trasforma in rito.

Il libro è anche un invito a riscoprire i sapori autentici e a costruire un legame più consapevole con il cibo. L’autore ci riporta all’essenziale: impastare, aspettare, annusare, assaggiare. È una pedagogia del tempo lento, che restituisce valore alla manualità e alla condivisione.

Tra farine e lievitazioni, “Come dal fornaio”custodisce un messaggio più profondo: la felicità si può iniziare da una pagnotta calda e fragrante. Con la sua esperienza e la sua passione, Pasquale Cannatà dimostra che la panificazione è un’arte accessibile a tutti, un modo per ritrovare sé stessi e il piacere di abitare il presente.

In un mondo che corre, questo libro ci ricorda che le mani infarinate e il profumo del forno possono ancora essere il segno più semplice, e più autentico, della gioia.

“Scarpette da ballo” di Noel Streatfeild – Blackie edizioni

Ci sono libri che appartengono a un sentimento universale: quello dell’infanzia che sogna, della giovinezza che fatica, della libertà che si conquista passo dopo passo. Scarpette da ballo di Noel Streatfeild, pubblicato nel 1936 e oggi riproposto in Italia da Blackie Edizioni, è uno di questi classici immortali, capaci di parlare con la stessa tenerezza e la stessa forza a lettori di ogni generazione.

Ambientato nella Londra degli anni Trenta, il romanzo racconta la storia delle sorelle Fossile: Pauline, Posy e Petrova, tre bambine orfane adottate da un misterioso benefattore e cresciute dalla loro tutrice, Sylvia, in una grande casa piena di sogni e ristrettezze. Fin dalle prime pagine, la Streatfeild disegna un ritratto affettuoso e realistico dell’infanzia: non idealizzata, ma piena di contraddizioni, desideri, gelosie e aspirazioni.

Pauline è la più grande: bionda, con gli occhi azzurri e un talento naturale per la recitazione. Posy, dai capelli rossi e dal cuore impetuoso, vive solo per la danza. Petrova, minuta e pallida, odia l’idea del palcoscenico: sogna di volare, di costruire motori e aeroplani, di toccare il cielo con le mani. Tre destini diversi che si intrecciano in un’unica, delicata coreografia di ambizioni e solidarietà.

Quando la famiglia si trova in difficoltà economiche, le ragazze sono costrette a mettere da parte l’ingenuità e ad affrontare la realtà: lavorare, esibirsi, crescere. Eppure, anche in mezzo alla fatica, “Scarpette da ballo” non smette mai di essere un romanzo luminoso, animato da una fiducia incrollabile nel potere dei sogni e nella forza dei legami affettivi.

Sotto la superficie leggera del racconto, Noel Streatfeild costruisce una riflessione sorprendentemente moderna sull’arte e sull’identità. Le sue protagoniste non si limitano a “diventare grandi”: imparano a conoscersi, a scegliere la propria strada, a ribellarsi ai ruoli che la società (e spesso la famiglia) impone loro.

Pauline deve imparare che il talento non basta senza disciplina; Posy scopre che la dedizione può essere anche sacrificio; Petrova, la più anticonformista, rivendica la libertà di non seguire il destino imposto dalle sorelle o dai precettori. In un’epoca in cui alle donne era ancora negato il diritto all’autonomia, Streatfeild dipinge tre figure femminili che si emancipano attraverso la passione, la fatica e il coraggio di scegliere per sé.

La prosa di Streatfeild è limpida e musicale, capace di alternare momenti di ironia e malinconia con una grazia che ricorda i romanzi di Louisa May Alcott o Frances Hodgson Burnett. Ma c’è qualcosa di profondamente britannico nel suo modo di raccontare: un senso di misura, una delicatezza nello sguardo, un rispetto autentico per le emozioni dei suoi personaggi.

“Scarpette da ballo” non è soltanto una storia per ragazze, come a lungo è stato etichettato, ma un racconto sulla determinazione, sul lavoro e sulla bellezza di sognare anche quando la realtà sembra dire il contrario. È un romanzo sull’arte di diventare sé stessi, sulla potenza invisibile della solidarietà e sulla gioia che nasce dal condividere il proprio talento con gli altri.

Rileggere oggi “Scarpette da ballo” nella splendida edizione di Blackie Edizioni significa riscoprire un classico che non ha perso un solo passo della sua danza. È un libro che profuma di teatro e di speranza, che invita a credere nei propri sogni senza smettere di essere fedeli a chi si ama. Perché, come insegna la Streatfeild, non c’è arte più grande di quella che nasce da un cuore libero e da un paio di scarpette pronte a spiccare il volo.

“Quaderno d’inverno Vol. 5” – Blackie edizioni

C’è un momento dell’anno in cui la frenesia si scioglie come neve al sole, e tutto ciò che desideriamo è una coperta, una tazza fumante e qualcosa che ci faccia tornare curiosi. Quaderno d’inverno Vol. 5, pubblicato da Blackie Edizioni, nasce esattamente da questo desiderio: quello di rallentare, di disconnettersi dal mondo digitale e di riscoprire la bellezza del pensiero attivo e della fantasia.

La filosofia alla base del progetto è ormai chiara a chi conosce i celebri “quaderni per adulti” firmati Blackie: giochi, esercizi e attività che non servono solo a “passare il tempo”, ma a renderlo un’esperienza piena. In queste pagine non c’è nostalgia infantile, ma un invito a giocare da grandi con intelligenza, ironia e un pizzico di meraviglia.

Questo nuovo volume raccoglie una serie di attività che spaziano tra logica, cultura pop, letteratura, scienza, musica e attualità. Ci sono cruciverba, indovinelli, prove creative, citazioni da film e quiz a tema, ma anche esercizi che invitano a riflettere, a immaginare e a coltivare la curiosità. Il tutto incorniciato da un’estetica curata e vivace, che trasforma il quaderno in un piccolo oggetto d’arte, ideale da sfogliare durante i pomeriggi freddi o nelle sere tranquille d’inverno.

“Quaderno d’inverno” Vol. 5 è definitoil compagno perfetto per la stagione fredda, e mai descrizione è stata più azzeccata. È un libro da vivere lentamente, in solitudine o in compagnia, tra una pausa e l’altra, senza alcuna pressione. Ogni esercizio è un piccolo viaggio mentale, una parentesi che rianima la mente intorpidita dai ritmi moderni.

Il suo motto: “Spegni lo smartphone, accendi il cervello” sintetizza perfettamente la sua anima: un ritorno consapevole alla concentrazione e al piacere analogico. Più che un passatempo, è un rito: un modo per ritrovare attenzione, stupore e senso del gioco, elementi che l’età adulta spesso ci fa dimenticare.

Con oltre 300.000 copie vendute nelle sue diverse edizioni, la serie dei Quaderni Blackie si conferma un piccolo fenomeno editoriale, capace di unire cultura e intrattenimento in un formato accogliente e raffinato. Il “Quaderno d’inverno” Vol. 5 non è un semplice libro di giochi: è un antidoto alla distrazione, un promemoria di leggerezza e un invito a guardare il mondo con occhi più attenti.

Perfetto da regalare o da regalarsi, è una finestra di calma nel caos delle stagioni: un modo gentile per ricordarsi che la mente, come l’inverno, ha bisogno di pause, silenzi e piccoli momenti di magia.

“I vulnerabili” di Sigrid Nunez – Garzanti

Sigrid Nunez non scrive romanzi per riempire il silenzio: lo abita. “I vulnerabili” è l’ennesima prova di una delle voci più limpide e necessarie della narrativa contemporanea americana. Dopo “L’amico fedele” e “Attraverso la vita”, con cui ha raccontato la perdita, la memoria e la scrittura come forma di resistenza, Nunez torna a riflettere sul senso della connessione umana in un’epoca di distanze.

Il romanzo si apre con una scrittrice solitaria, una donna che ha imparato a convivere con il proprio isolamento. La sua routine cambia quando accoglie in casa un giovane in crisi, un ex studente, fragile e spaesato, e un pappagallo chiacchierone di nome Eureka. Tre creature diverse, unite da un sentimento comune: la ricerca di un modo per continuare a vivere in un mondo che sembra aver perso il linguaggio dell’empatia.

Nell’intimità di un appartamento di Manhattan, tra libri, silenzi e dialoghi minimi, si costruisce un piccolo universo domestico dove le differenze diventano occasione di scoperta. “I vulnerabili” è un romanzo sull’ascolto, sull’importanza di accogliere la fragilità, la propria e quella degli altri, come unica forma possibile di forza.

Nunez ha una prosa sobria, elegante, intrisa di ironia e malinconia. La sua voce sembra quella di chi osserva il mondo con distacco e amore insieme: «una narratrice che non consola, ma accompagna», come ha scritto il New York Times. Nei suoi libri, le parole non servono a costruire trama, ma a creare risonanza: sono riflessioni che si muovono tra saggio e confessione, tra racconto e diario interiore.

Ne “I vulnerabili”, la scrittura diventa spazio di incontro tra generazioni. La protagonista e il giovane ospite si confrontano sulle difficoltà del vivere oggi, la precarietà, la solitudine, l’ansia del futuro e sulle possibilità di trovare senso nella letteratura. È un libro che dialoga con il presente, ma non si limita a descriverlo: lo attraversa con lucidità e tenerezza, mostrando come la gentilezza possa ancora essere una forma di resistenza.

Come in tutte le opere di Nunez, anche qui la trama è solo un pretesto per parlare di ciò che davvero conta: l’amicizia, la compassione, il bisogno di appartenere a qualcosa di più grande del sé. La scrittrice ci invita a guardare i “vulnerabili” non come un’eccezione, ma come il ritratto più autentico dell’essere umano.

Con “I vulnerabili”, Sigrid Nunez ci regala un romanzo intimo e universale, capace di illuminare le crepe della nostra epoca con una grazia che non ha bisogno di enfasi. Un libro che insegna la delicatezza, il coraggio della vicinanza e la possibilità di rinascere ogni volta che scegliamo di ascoltare davvero.

“Paprika” di Tsutsui Yasutaka – atmosphere edizioni

Immaginate un luogo dove i confini tra inconscio e realtà svaniscono, dove i desideri più repressi, le paure e le ossessioni assumono una forma tangibile. In “Paprika”, romanzo visionario di Tsutsui Yasutaka, quel luogo esiste: è il sogno, o meglio, un campo di battaglia psicologico in cui la mente umana si rivela in tutta la sua potenza distruttiva e creativa.

Scritto nel 1993 e divenuto celebre anche grazie all’adattamento cinematografico animato di Satoshi Kon, “Paprika” è una delle opere più originali e perturbanti della letteratura giapponese contemporanea. Il romanzo si muove a metà strada tra thriller psicologico, fantascienza filosofica e surrealismo allucinatorio, con una scrittura lucida e satirica che scava nel lato oscuro della coscienza collettiva.

La protagonista, Chiba Atsuko, è una brillante psicoterapeuta di Tokyo, specializzata in un dispositivo rivoluzionario capace di entrare nei sogni dei pazienti per curare traumi e disturbi mentali. Ma quando utilizza questa tecnologia deve assumere un’altra identità: quella di “Paprika”, una figura enigmatica e magnetica, detective dei sogni e simbolo della libertà che l’inconscio può concedere.

Quando un prototipo del dispositivo viene rubato, inizia una spirale di caos: i confini tra sogno e realtà collassano, e le allucinazioni si riversano nella vita quotidiana. Paprika dovrà affrontare non solo le derive della tecnologia, ma anche le distorsioni del desiderio e dell’ambizione umana, in un crescendo di tensione e meraviglia che trasforma la psicoterapia in un viaggio metafisico.

Con il suo tono ironico e visionario, Tsutsui esplora una delle domande più radicali della contemporaneità: cosa accade quando la tecnologia diventa in grado di manipolare l’inconscio? “Paprika” diventa così una parabola sul potere e sull’illusione del controllo. Nei sogni, tutto è possibile, ma è proprio questa libertà a rendere l’essere umano vulnerabile, esposto al contagio della follia e all’invasione dei propri fantasmi.

Attraverso una scrittura densa di metafore e un ritmo che alterna momenti di vertigine narrativa a riflessioni intime, Tsutsui crea un mondo dove la logica implode e la psiche diventa teatro di visioni. La sua critica alla società giapponese, ipertecnologica, repressa e ossessionata dall’immagine, si intreccia con una più ampia riflessione sul rapporto tra scienza, sogno e identità.

“Paprika” è un romanzo di straordinaria attualità, capace di anticipare le discussioni odierne su intelligenza artificiale, realtà virtuale e perdita del sé. È un’opera che si legge come un sogno febbrile: seducente, inquietante, impossibile da dimenticare.

Tsutsui Yasutaka, spesso definito “il Philip K. Dick giapponese”, ci consegna una storia che mette in crisi il concetto stesso di realtà. Il suo linguaggio, brillante e provocatorio, rende ogni pagina un’esperienza sensoriale e mentale. E alla fine, ci lascia una domanda che risuona oltre il romanzo: chi siamo davvero, quando sogniamo?

“Fosca” di Igino Ugo Tarchetti – Rizzoli

C’è qualcosa di febbrile, di irrisolto e di inesorabile in “Fosca”, romanzo che ancora oggi incarna l’essenza più profonda della Scapigliatura italiana: quella ribellione estetica e morale che, nella seconda metà dell’Ottocento, volle mettere a nudo l’inquietudine del vivere e la fragilità dei sentimenti umani.

Pubblicato nel 1869, poco prima della morte prematura dell’autore, Fosca è molto più di una storia d’amore: è un’indagine lucida e malata sull’ossessione, sull’eros come malattia, sulla vertigine che si prova nel desiderare ciò che ci distrugge.

Il protagonista, Giorgio, è un giovane ufficiale che vive un amore sereno e idealizzato con Clara, donna bella, dolce e sana, simbolo di equilibrio e luce. Ma la sua esistenza viene stravolta dall’incontro con Fosca, cugina del suo superiore: una donna malata, brutta, devastata dal dolore fisico e psicologico, ma animata da un’intensità divorante. Fosca non ama: pretende; non chiede: reclama. La sua passione è assoluta, deformata dal bisogno e dal desiderio di possesso.

Attraverso “Fosca”, Tarchetti mette in scena la fascinazione dell’abisso, il desiderio come forza distruttiva e contagiosa. È un romanzo di contrasti: vita e morte, luce e ombra, corpo e spirito si fondono in un’unica tensione patologica.

Giorgio, uomo razionale e di dovere, si trova progressivamente risucchiato nel vortice di questa relazione tossica, incapace di resistere al richiamo morboso di un amore che lo logora. Fosca diventa per lui un sintomo, una malattia dell’anima, ma anche una rivelazione: attraverso lei, comprende che l’amore autentico è inseparabile dal dolore, che la bellezza può annidarsi nell’orrore e che l’umanità si misura nella vulnerabilità.

Letto oggi, “Fosca” colpisce per la sua modernità disturbante. È un romanzo psicologico ante litteram, in cui la passione assume i tratti di una psicosi. Tarchetti anticipa i temi che Freud avrebbe formalizzato decenni dopo: il transfert, la pulsione di morte, la simbiosi tra eros e tanatos.

La sua prosa, visionaria e febbricitante, alterna slanci lirici a descrizioni morbose, facendo della malattia un linguaggio e dell’amore un contagio. La figura di Fosca, con la sua bruttezza fisica e la sua sensualità oscura, diventa metafora di tutto ciò che la società borghese rifiuta: l’isteria, la debolezza, il desiderio femminile che sfugge al controllo maschile.

“Fosca” è il romanzo maledetto per eccellenza della letteratura italiana: un viaggio nelle profondità della passione e della follia, dove ogni confine tra amore e distruzione si dissolve. In lei, Tarchetti ha incarnato la donna-ombra, la bellezza che nasce dal dolore e l’amore che si trasforma in possessione.

È una storia che ancora oggi affascina e inquieta perché parla del nostro bisogno di sentirci vivi, anche quando ciò che ci accende è ciò che ci consuma. Fosca non è solo un personaggio: è una febbre che non passa.

“Il re in giallo” di Robert W. Chambers – Rizzoli

“Il re in giallo” di Robert W. Chambers, pubblicato nel 1895, appartiene alla seconda categoria: un’opera che sembra scritta per scardinare la percezione stessa della realtà, un contagio narrativo che attraversa il tempo e ancora oggi inquieta lettori e scrittori.

Siamo a New York, in un futuro indefinito e sospeso, dove un testo misterioso comincia a circolare: una pièce teatrale chiamata “Il re in giallo”, bandita perché chiunque osi leggerla impazzisce. È una leggenda metanarrativa, una finzione dentro la finzione, che diventa il perno di una raccolta di racconti uniti da un filo sottile: la perdita di controllo, la dissoluzione del reale, l’irrompere dell’invisibile nella vita quotidiana.

Chambers costruisce un orrore silenzioso e mentale, dove non esistono mostri tangibili, ma presenze che si insinuano nella mente. Il “re” non appare mai davvero: è un’ombra, un’idea, una forza corrosiva che mina la logica e deforma la percezione. La paura nasce non da ciò che vediamo, ma da ciò che non possiamo più distinguere tra vero e falso.

In questa dimensione sospesa, il male diventa linguaggio: il testo proibito è esso stesso un virus, una maledizione letteraria. Chi lo legge è condannato non tanto alla morte, quanto alla frammentazione dell’identità. Chambers anticipa così il weird cosmico che sarà poi di Lovecraft, ma con una delicatezza poetica e simbolista che lo avvicina più a Poe e a Baudelaire.

Nei racconti della seconda parte, “Il re in giallo”” abbandona il soprannaturale per scivolare verso una malinconia quasi pittorica: visioni, ricordi, amori perduti e città corrotte dal tempo. L’orrore lascia spazio alla desolazione, al sogno che si sbriciola. La scrittura di Chambers alterna inquietudine e bellezza, creando un’estetica del disfacimento che influenzerà profondamente la letteratura del Novecento.

La sua New York è un palcoscenico di spettri e memorie, un luogo dove l’arte e la follia si confondono, e dove l’idea stessa di realtà diventa fragile come una pagina consumata.

Definito da molti “il libro maledetto della letteratura fantastica”, “Il re in giallo” è un’opera che ha plasmato l’immaginario dell’orrore moderno. Senza di lui, probabilmente, non esisterebbero né Lovecraft né True Detective, che riprende la figura enigmatica del Re come simbolo del caos cosmico.

Riletto oggi nella nuova edizione BUR Weird, con traduzione di Massimo Scorsone, il libro conserva la sua forza destabilizzante. È un’esperienza più che una lettura: un varco aperto sul mistero, un teatro mentale da cui si esce diversi, inquieti, forse anche un po’ contaminati.

“Amiche. Undici storie di legami e sorellanza” – il Mulino

C’è una linea invisibile che attraversa la storia italiana del Novecento e arriva fino a oggi: è la linea dell’amicizia femminile, intesa non come semplice affetto, ma come forza politica, etica e culturale. A ricostruirla è il volume Amiche. Undici storie di legami e sorellanza, pubblicato da il Mulino e firmato da un gruppo di autrici straordinarie, tra cui: Eliana Di Caro, Dacia Maraini, Chiara Valerio, Michela Murgia, Carla Accardi, Luisa Adorno e molte altre, che intrecciano narrazione, memoria e sguardo critico per raccontare come il legame tra donne abbia plasmato la società, l’arte e la letteratura italiane.

Il punto di partenza è semplice ma potentissimo: ogni amicizia tra donne è anche una forma di resistenza. Nelle pagine del libro si alternano undici coppie di protagoniste, reali o simboliche, che hanno segnato epoche diverse: da Grazia Deledda e Bianca Fiore a Maria Montessori e Annie Besant, da Ada Gobetti e Bianca Guidetti Serra a Dacia Maraini e Piera Degli Esposti, da Gae Aulenti e Rosellina Archinto fino a Michela Murgia e Chiara Valerio. Donne che si sono sostenute, influenzate, talvolta scontrate, ma sempre riconosciute come parti di uno stesso orizzonte di libertà.

L’idea di “sorellanza” che emerge da “Amiche” non è un concetto romantico, bensì un gesto di rivoluzione silenziosa. In un Paese dove il patriarcato ha per secoli diviso e isolato le donne, l’amicizia diventa una forma di alleanza, un modo per costruire alternative alla solitudine e alla subordinazione. Ogni legame narrato nel volume è un frammento di storia sociale: un dialogo tra generazioni, un passaggio di testimone, una lotta condivisa contro l’invisibilità.

Come scrive Dacia Maraini, “non sempre pacificata, spesso dolorosa, ma sempre viva”: l’amicizia tra donne è un corpo pulsante, fatto di differenze e intimità, di conflitti e tenerezza, di parole dette e di silenzi protettivi.

La forza del libro risiede nella pluralità: ogni autrice adotta un tono diverso, storico, narrativo, saggistico o autobiografico, e contribuisce a comporre un mosaico di relazioni in cui il personale e il politico coincidono.

Si passa dalla Resistenza al femminismo, dall’arte all’editoria, dal mondo accademico alla cultura popolare. In queste pagine, le donne si raccontano sempre in relazione alle altre: mai isolate, mai in funzione di un uomo, ma come nodi di una rete viva e in continua evoluzione.

“Amiche” è un libro necessario, che restituisce voce e valore a un sentimento spesso sottovalutato ma capace di cambiare la storia. È un inno alla solidarietà, alla memoria e alla possibilità di costruire un mondo più giusto partendo dall’ascolto reciproco.

Ogni storia diventa una testimonianza del fatto che, nel fluire delle generazioni, le donne non si sono mai davvero perse di vista: hanno continuato a trovarsi, riconoscersi e sostenersi, trasformando la vicinanza in una forma di eredità culturale.

“Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)” di Irene Facheris – Tlon

Cosa significa essere uomo oggi? È questa la domanda da cui parte Irene Facheris nel suo libro “Tutti gli uomini (possono cambiare le cose”, pubblicato da Tlon, che si inserisce con forza e lucidità nel dibattito contemporaneo sulla maschilità tossica, l’educazione emotiva e la responsabilità collettiva.

Non si tratta di un saggio teorico, ma di un viaggio umano e sociale che raccoglie testimonianze di uomini reali, diversi per età, orientamento, provenienza e sensibilità, uniti da un intento comune: capire se e come sia possibile costruire un modo nuovo di essere uomini, liberi dalle gabbie del patriarcato.

Facheris, attivista, divulgatrice e fondatrice del progetto Parità in pillole, non punta il dito, ma apre un dialogo. Lo fa con un tono empatico e diretto, capace di intrecciare riflessioni psicologiche, sociologiche e narrative. Parla di padri e di figli, di corpi e di silenzi, di desiderio e di paura, di consenso e di potere, di tutte quelle sfumature del maschile che troppo spesso vengono ignorate o liquidate come fragilità da reprimere.

Nel cuore del libro c’è un’idea semplice ma rivoluzionaria: parlare è il primo passo per cambiare.

Gli uomini intervistati, con una schiettezza rara, raccontano cosa significhi crescere in una società che li vuole forti, vincenti, impassibili. Raccontano l’imbarazzo di mostrarsi vulnerabili, il peso dell’educazione al dominio, la difficoltà di disimparare modelli che generano sofferenza, dentro e fuori di sé.

Attraverso le loro parole, Facheris mostra che la maschilità non è una condanna, ma una costruzione culturale che può, e deve, essere riscritta.

“Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)” non è un manifesto contro gli uomini, ma un manifesto per loro. È un testo che invita alla riflessione, al confronto, all’ascolto reciproco.

Non parla di colpe, ma di possibilità. Non di accuse, ma di crescita. Facheris riesce a spostare il discorso di genere fuori dalla polarizzazione, proponendo una visione condivisa, in cui la liberazione maschile è parte integrante della liberazione femminile.

Ogni pagina suggerisce che cambiare i comportamenti non basta: serve cambiare il linguaggio, le abitudini, la capacità di riconoscere la propria vulnerabilità come una forma di forza.

È un libro che educa senza predicare, che accoglie senza semplificare, e che restituisce alla parola “uomo” un senso finalmente umano.

Con la chiarezza e l’intelligenza che contraddistinguono il catalogo Tlon, Irene Facheris offre un saggio necessario, che parla a uomini e donne, giovani e adulti, genitori e figli. “Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)” è una guida per chi vuole uscire dagli automatismi, per chi è stanco di recitare una parte e desidera scrivere, insieme agli altri, un copione nuovo.

“La creazione del patriarcato” di Gerda Lerner – Tlon

Il patriarcato non è un destino biologico, ma una costruzione storica. È da questa affermazione che parte Gerda Lerner, pioniera degli studi di genere e della storia delle donne, nel suo saggio monumentale “La creazione del patriarcato”, ora finalmente disponibile in italiano grazie a Tlon. Pubblicato per la prima volta nel 1986, questo libro è una pietra miliare della storiografia femminista contemporanea, un testo che continua a parlare con forza al presente, decostruendo l’idea stessa di “naturalezza” della subordinazione femminile.

Con rigore accademico e una visione radicale, Lerner traccia le radici del patriarcato risalendo fino alle civiltà mesopotamiche e babilonesi, intrecciando fonti storiche, testi religiosi, miti e documenti giuridici. Ne emerge un’analisi potente e chiarissima: la dominazione maschile si è consolidata attraverso l’istituzionalizzazione del controllo sul corpo, sulla sessualità e sulla maternità delle donne, trasformando l’esperienza femminile in un territorio da regolare, possedere e silenziare.

Lerner dimostra come il patriarcato sia stato costruito nel tempo tramite l’esclusione sistematica delle donne dalla produzione di conoscenza e dalla narrazione storica.

Non è solo una questione di potere politico o economico, ma di memoria e linguaggio: gli uomini hanno scritto la storia e deciso quali voci meritassero di essere ascoltate, quali corpi potessero essere visibili, quali simboli religiosi o mitologici dovessero incarnare la divinità.

Nella sua indagine, l’autrice passa dai codici legali dell’antica Mesopotamia alla Bibbia, dal mito di Eva a quello di Pandora, mostrando come le culture abbiano costruito narrazioni femminili basate sulla colpa, sulla tentazione e sulla dipendenza. Queste narrazioni, interiorizzate per secoli, sono diventate la base ideologica di un sistema che ancora oggi plasma le relazioni sociali e affettive.

Ciò che rende “La creazione del patriarcato” straordinariamente attuale è la sua capacità di legare il passato alla contemporaneità. Lerner ci invita a guardare alle strutture invisibili del potere, quelle che sopravvivono anche quando sembrano scomparse: nei ruoli di genere, nei linguaggi della politica, nelle dinamiche del lavoro, persino nella produzione del sapere.

La sua lezione è chiara: se il patriarcato è stato creato dall’uomo, allora può essere anche smontato e riscritto dall’umanità intera.

Più che un saggio storico, questo libro è una forma di liberazione intellettuale. Lerner insegna che comprendere le origini dell’oppressione non significa soltanto analizzare il passato, ma riappropriarsi del diritto di immaginare un futuro diverso.

Con “La creazione del patriarcato”, Gerda Lerner offre una mappa per orientarsi nella lunga genealogia della disuguaglianza. Un testo imprescindibile per chi voglia capire come si è formato il potere, come si perpetua e, soprattutto, come può essere messo in discussione.

È una lettura che illumina e inquieta, perché ci obbliga a riconoscere che la storia dell’umanità, per essere davvero completa, deve includere finalmente la voce delle donne.

“Autunno tedesco” di Stig Dagerman – Lindau

Pubblicato per la prima volta nel 1947, “Autunno tedesco” di Stig Dagerman è un libro che nasce dall’urgenza morale e dalla potenza dello sguardo. Quando il giovane giornalista e scrittore svedese arrivò in Germania nell’ottobre del 1946, il Paese era un deserto di rovine: città ridotte in macerie, corpi e anime piegate dalla fame, dal freddo e dal senso di colpa collettivo per l’orrore nazista. Dagerman non viaggiava come un semplice cronista: il suo era un viaggio nella coscienza dell’Europa.

Durante i pochi mesi trascorsi in Germania, raccolse una quantità immensa di appunti, incontri, dialoghi, riflessioni. Tornato in Svezia, li rielaborò in una serie di articoli che confluirono nel volume “Autunno tedesco”. Il risultato è un capolavoro di giornalismo letterario, che la critica accolse immediatamente come opera d’arte.

La prefazione di Goffredo Fofi nella recente edizione Lindau sottolinea come Dagerman sia stato tra i primi a comprendere che la tragedia tedesca non era finita con la caduta del Reich, ma continuava nei sopravvissuti, vittime e carnefici confusi in una stessa umanità ferita.

La scrittura di Dagerman è asciutta, lucida, priva di sentimentalismi. Ogni parola è scelta come se dovesse restituire la materia stessa della realtà. Le sue pagine descrivono con spietata precisione la fame, la paura, l’umiliazione e la disperazione di un popolo sconfitto, ma non per condannarlo, piuttosto, per comprenderlo.

La sua compassione non è indulgenza, ma empatia senza sconti: la capacità di vedere gli altri senza filtri ideologici, riconoscendo in essi la stessa fragilità umana.

Dagerman si muove tra Berlino, Amburgo e Norimberga come un testimone silenzioso. Incontra donne che scambiano il proprio corpo per un pezzo di pane, uomini che sopravvivono tra le macerie, bambini che giocano con proiettili disinnescati. Ogni episodio diventa una parabola dell’Europa postbellica, in cui la colpa e la sofferenza si confondono fino a non poter più essere separate.

Ciò che colpisce in “Autunno tedesco” è l’assenza di ogni retorica. Dagerman non cerca eroi né mostri: solo esseri umani. Il suo giornalismo diventa letteratura morale, perché interroga il lettore più che informarlo.

Non concede consolazioni, ma pone domande: cosa resta dell’uomo dopo la barbarie? È possibile ricostruire una società senza prima guardare in faccia il proprio abisso?

L’autore svedese, morto suicida a soli 31 anni, scriveva come chi ha già visto troppo. Eppure, la sua voce continua a vibrare di una modernità disarmante. “Autunno tedesco” resta un testo necessario, perché ci ricorda che la pietà, quella autentica, nasce solo dalla verità.

“Il coniglietto di velluto” di Margery Williams – Lindau

Pubblicato per la prima volta nel 1922, Il coniglietto di velluto di Margery Williams è uno di quei racconti che attraversano il tempo senza perdere la loro grazia. Semplice e struggente, è una fiaba che parla ai bambini ma che custodisce, tra le sue righe, una verità che commuove anche gli adulti: diventare veri significa imparare ad amare, e a lasciarsi amare.

Tutto comincia a Natale, quando un bambino riceve in dono un coniglio di velluto. Gli altri giocattoli sono più nuovi, più realistici, più affascinanti, e il coniglietto resta in disparte, ignorato e malinconico. Solo il vecchio Cavallo di Pelle, saggio e un po’ logoro, gli rivela un segreto: “Non si è veri per come si è fatti, ma perché qualcuno ti ama davvero.”

Da quel momento, la storia diventa un viaggio tenero e doloroso verso la consapevolezza. Quando il bambino si ammala di scarlattina, il coniglio rimane accanto a lui, fedele e silenzioso. Ma quando il medico ordina di bruciare tutto ciò che può portare il contagio, il piccolo amico di velluto si ritrova di fronte al confine ultimo tra perdita e rinascita.

Williams intreccia la dolcezza dell’infanzia con una riflessione profonda sulla fragilità e il valore dell’affetto. Il coniglietto, simbolo dell’innocenza e della dedizione, diventa una metafora dell’essere umano: solo attraverso il legame con l’altro acquista senso e verità.

La scrittura è limpida, intessuta di poesia e malinconia, e le illustrazioni storiche che accompagnano il racconto contribuiscono a creare un’atmosfera senza tempo, sospesa tra sogno e memoria.

C’è in questa fiaba qualcosa della tradizione di Andersen e una tenerezza che ricorda “Il piccolo principe” un modo di raccontare la crescita e la perdita senza mai spegnere la luce della speranza. Il finale, commovente e catartico, mostra che l’amore autentico lascia tracce che nemmeno il fuoco può cancellare.

A più di un secolo dalla sua pubblicazione, Il coniglietto di velluto resta un piccolo gioiello della letteratura per l’infanzia, capace di parlare al cuore di chiunque. È una storia sull’empatia, sull’importanza delle relazioni e sulla capacità trasformativa dell’amore, un racconto da leggere ad alta voce, da condividere, da tramandare.

“Loving II. Men in Love” – 5 Continents Editions

Ci sono immagini che parlano più di mille parole, e “Loving II. Men in Love” appartiene a questa categoria. Dopo il successo internazionale del primo volume, i collezionisti Hugh Nini e Neal Treadwelltornano con un nuovo, emozionante capitolo della loro ricerca fotografica: una raccolta di fotografie vernacolari che, tra il 1850 e il 1950, documentano un secolo di amori maschili nascosti, protetti, vissuti con pudore e autenticità.

Il volume, pubblicato da 5 Continents Editions, raccoglie oltre 4.000 immagini provenienti dall’archivio Nini-Treadwell, una delle più vaste collezioni al mondo dedicate alle rappresentazioni intime tra uomini. Ogni scatto è un frammento di tempo salvato dall’oblio: soldati, studenti, contadini, operai, giovani e meno giovani, uomini comuni che, pur non potendo vivere apertamente il loro amore, hanno voluto fissarlo in una fotografia.

In queste immagini non c’è posa né artificio. Le coppie si tengono per mano, si abbracciano, si sfiorano con naturalezza. Talvolta scrivono piccole frasi sul retro delle foto, altre volte lasciano che siano i gesti a raccontare tutto.

Ogni scatto diventa un atto di coraggio, una dichiarazione silenziosa in un’epoca che non riconosceva la possibilità di esistere per chi amava diversamente.

Ma “Loving II” non è solo un documento storico: è una celebrazione della tenerezza, un omaggio alla normalità dell’amore. Lontano da qualsiasi retorica, il libro mostra come l’affetto e la complicità possano resistere a ogni censura. Le fotografie, scattate con dagherrotipi, fototessere e macchine istantanee, restituiscono un mosaico di emozioni autentiche, una serenità che commuove proprio perché inattesa.

Il pregio più grande del progetto di Nini e Treadwell è la sua valenza storica e inclusiva. Le immagini provengono da tutto il mondo e raccontano una dimensione dell’amore maschile che travalica confini, classi sociali e contesti culturali.

In un secolo segnato da guerre, repressione e silenzi, “Loving II” ci restituisce un archivio emotivo di chi, contro tutto, ha scelto di amare.

Le fotografie non sono solo testimonianze private, ma atti politici inconsapevoli: ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni sguardo catturato dall’obiettivo è un piccolo gesto di ribellione alla storia ufficiale.

Un libro che cambia lo sguardo. Osservare queste immagini significa imparare a guardare con occhi nuovi. È impossibile non lasciarsi toccare dalla delicatezza di quei volti o dall’innocenza dei gesti, che ricordano a chi osserva che l’amore non è mai stato un’invenzione moderna, ma una verità antica, universale, irriducibile.

Come scrivono i curatori, la potenza di queste foto non sta nella loro eccezionalità, ma nella loro quotidianità condivisa: momenti intimi che, sopravvissuti al tempo e alla censura, oggi ci parlano con una forza luminosa.

“Katabasis” di R.F. Kuang – Mondadori

Con Katabasis (Mondadori, traduzione di Giovanna Scocchera), R.F. Kuang conferma la sua capacità di trasformare il fantasy in una lente impietosa sulla condizione umana e sul potere distruttivo del sapere. Dopo il successo di “Babel”, l’autrice torna con un romanzo che affonda letteralmente nei meandri dell’Oltretomba: una discesa infernale che unisce mitologia, accademia e psicologia in un intreccio tanto affascinante quanto vertiginoso.

Alice Law è una delle menti più brillanti della magia accademica. La sua ambizione l’ha spinta oltre ogni limite: ha sacrificato la salute, l’amore e la serenità pur di lavorare al fianco del professor Jacob Grimes, considerato il più grande mago del mondo. Ma quando il professore muore in un misterioso incidente magico, la colpa e l’ossessione spingono Alice verso l’abisso.

Convinta di poterlo salvare, o forse di salvare se stessa, intraprende un viaggio letterale nell’Inferno, accompagnata dal suo rivale Peter Murdoch. Quella che doveva essere una missione accademica si trasforma in un percorso di espiazione, perdita e consapevolezza.

Kuang utilizza la discesa agli Inferi, la katábasis del titolo, come metafora di una realtà più terrena: quella del sistema accademico, competitivo, elitario e implacabile. L’università di Cambridge diventa un labirinto mentale e morale, dove la conoscenza è una forma di potere che divora chi la persegue.

Tra citazioni di Orfeo e Dante, pentacoli tracciati con il gesso e formule arcane, la scrittrice intreccia una critica tagliente alle dinamiche di esclusione e sfruttamento del mondo accademico, in cui i giovani studiosi si bruciano nel tentativo di raggiungere l’immortalità del sapere.

Come in “Babel”, la lingua è strumento di potere e di perdizione. Ma qui la Kuang cambia tono: “Katabasis” è un romanzo più cupo, più intimo, in cui la discesa nell’Oltretomba è anche quella nella mente umana. Il paesaggio infernale, costruito con la precisione di un incubo alchemico, è popolato da figure simboliche e illusioni che riflettono le paure, i rimorsi e le ambizioni dei protagonisti.

Il ritmo narrativo oscilla tra la tensione del fantasy e la densità di un romanzo psicologico. Alice e Peter non sono eroi, ma studenti imperfetti e ossessionati, spinti dal desiderio di redimersi e allo stesso tempo incapaci di farlo.

Kuang gioca con i classici della letteratura infernale, da Dante a Milton, per raccontare la modernità della colpa: quella di chi cerca risposte assolute in un mondo che non le offre più.

Ogni pagina è pervasa da una malinconia lucida, da una rabbia controllata che si traduce in una prosa tesa e visionaria. Il romanzo diventa così un dialogo tra la magia e la ragione, tra la fede e la disillusione, tra la necessità di conoscere e il pericolo di distruggersi nel farlo.

Con “Katabasis”, R.F. Kuang firma il suo romanzo più oscuro e ambizioso. È una storia sull’amore e sulla perdita, sulla conoscenza come condanna e sul coraggio di guardare dentro l’abisso, sapendo che l’abisso, come scriveva Nietzsche, ci restituirà lo sguardo.

“I gelati sono finiti” di Francesco Sala – Transeuropa

“I gelati sono finiti di Francesco Sala racconta l’Italia della stanchezza: quella dei piccoli imprenditori travolti da un’economia fragile, dei sogni che si sbriciolano come zucchero su un bancone vuoto, delle vite sospese tra rassegnazione e rabbia muta.

Protagonista del romanzo è Biagio, titolare della Pizzeria Vulcano, che si ritrova sull’orlo del fallimento all’inizio di un’estate impietosa. Intorno a lui ruotano dipendenti, clienti e familiari, ma nessuno sembra avere la forza di cambiare il corso delle cose. La crisi economica diventa un contagio morale: un’infezione lenta che logora, svuota e lascia dietro di sé solo insoddisfazione e cinismo.

Sala costruisce un romanzo asciutto, tagliente, capace di fotografare la decadenza delle province italiane senza scivolare nella caricatura. La “pizzeria” è il microcosmo di un’intera società, dove ogni personaggio riflette un pezzo di un Paese che non crede più al futuro.

Non ci sono eroi né colpevoli: solo uomini e donne imprigionati nella routine, vittime di una crisi che è tanto economica quanto esistenziale. Biagio non riesce più a distinguere la fatica dal senso, e la sua incapacità di reagire diventa lo specchio di una generazione che vive di rimpianti e rimandi.

Il titolo, “I gelati sono finiti”, suona come un segnale di resa. È la fine della leggerezza, della stagione spensierata, del piacere elementare che un tempo dava sollievo.

Sala scrive con una lingua sobria e implacabile, dove ogni frase pesa come una condanna. La sua prosa non cerca la poesia del dolore ma ne restituisce il ritmo quotidiano: quello di chi apre un locale ogni mattina sperando che entri qualcuno, di chi misura il tempo con gli scontrini e le scadenze, di chi ha smesso di credere nella possibilità di cambiare.

Nella Pizzeria Vulcano si consuma non solo un fallimento commerciale, ma un collasso collettivo: la frustrazione dei dipendenti, l’indifferenza dei clienti, il rancore verso gli immigrati che diventano bersaglio dell’odio di chi non ha più strumenti per comprendere la propria sconfitta.

Sala osserva tutto questo con un realismo quasi documentario, eppure non rinuncia alla compassione: dietro la desolazione c’è sempre un briciolo di umanità, una possibilità minima di riconoscimento reciproco.

“I gelati sono finiti” è un romanzo politico nel senso più umano del termine. Parla di precarietà, di piccole vite che si disfano sotto la pressione del presente, ma anche di un’Italia che ha smesso di raccontarsi. Sala non cerca redenzioni, ma lascia che il lettore senta sulla pelle la polvere, il sudore, la lentezza del disincanto.

Il suo libro è un atto di verità: amaro, necessario, profondamente contemporaneo.

“Paese perduto” di Pierre Jourde – Prehistorica

“Paese perduto” di Pierre Jourde, è un libro che odora di fumo, terra e silenzio, in cui la memoria diventa paesaggio e il dolore assume la forma di un inverno infinito.

L’autore, che intreccia realtà e finzione con una scrittura ipnotica e severa, racconta il ritorno di due fratelli in un piccolo villaggio di montagna, un luogo dimenticato dal tempo, dove le parole si gelano in gola e la vita resiste per abitudine più che per speranza.

I due fratelli, abituati alla città, tornano in quel remoto angolo di Francia per occuparsi della casa di famiglia, ereditata da un cugino morto in solitudine. Al loro arrivo, vengono a sapere della morte di una ragazza del paese. Il funerale, che si terrà l’indomani, diventa il punto di partenza di un racconto che si svolge nell’arco di due giornate invernali, scandite da neve, alcool e silenzi.

Ma “Paese perduto” non è una storia di provincia: è un’odissea del ritorno, una discesa nel cuore della memoria, dove ogni incontro, ogni volto, ogni oggetto è un frammento di ciò che è andato perduto, e che, forse, non tornerà mai più.

Jourde scrive un romanzo sull’impossibilità di tornare davvero a casa. Il paese che descrive non è solo un luogo geografico, ma un simbolo di tutto ciò che scompare: le comunità, i gesti, le relazioni, la lentezza.

Il suo sguardo è al tempo stesso antropologico e poetico: dietro la descrizione spietata di una terra ostile e disillusa, si percepisce una tenerezza segreta, un amore ruvido per chi resta. I personaggi: contadini, anziani, uomini e donne spezzati, diventano gli ultimi eredi di un mondo che sta morendo senza clamore, in un silenzio più devastante di qualsiasi tragedia.

Nel romanzo, gli elementi naturali si fanno mitologia. Jourde nomina tre divinità laiche che reggono quel microcosmo dimenticato: Alcol, Inverno e Solitudine. Sono forze che divorano e cullano allo stesso tempo, presenze invisibili che trasformano il quotidiano in un rito arcaico.

L’atmosfera rarefatta e il ritmo sospeso ricordano la grande narrativa nordica e rurale, da Jon Fosse a Tarjei Vesaas, ma con una voce più dura, più fisica, più vicina alla pietra che al vento.

L’impronta autobiografica è evidente: Jourde conosce intimamente le montagne e le loro leggi non scritte. Eppure, non si limita a un ricordo personale. Il suo romanzo è una liturgia del tempo, in cui vita e morte, memoria e oblio si intrecciano fino a confondersi.

Ogni frase è scolpita come una lapide, ma attraversata da una luce malinconica: quella che rimane quando tutto il resto, gli affetti, le case, i sogni, scompaiono.

“Paese perduto” è un’opera di dolore e bellezza, un’elegia per gli ultimi e per le terre che la modernità ha dimenticato. Nel racconto della scomparsa di un mondo contadino, Jourde ritrae la condizione umana universale: quella di chi, tra il gelo e la memoria, cerca ancora un senso alla propria solitudine.

“Dalla montagna perduta” di Pierre Jourde – Phreistorica

Con “Dalla montagna perduta”, Pierre Jourde torna alle alture che hanno dato forma alla sua scrittura e alla sua vita. Dopo “Paese perduto” e “Il viaggio del divano letto”, l’autore francese chiude idealmente il suo “ciclo della montagna”, una trilogia esistenziale e poetica in cui la natura non è semplice scenario, ma presenza viva, interlocutore muto e talvolta spietato dell’uomo contemporaneo.

“Lei è là, dappertutto”, scrive Jourde, parlando della montagna come di un’entità che sovrasta e confonde. È madre e minaccia, altare e abisso. L’autore si muove ai suoi margini, tra boschi, rocce e burroni, come chi cerca una risposta che non ha parole, un punto d’incontro tra l’invisibile e il terreno.

La sua prosa, al tempo stesso lirica e analitica, esplora il mistero della materia: la roccia come memoria primordiale, come punto di contatto tra ciò che esiste e ciò che potrebbe smettere di essere.

Jourde non è un alpinista né un semplice narratore di paesaggi: è un pensatore di montagna. Nelle sue pagine, la natura è una forza dialettica che mette l’uomo davanti ai propri limiti.

La montagna diventa così una figura filosofica, simbolo della ricerca dell’assoluto, ma anche del rischio di perdersi. Ogni cresta e ogni frattura riflettono un’interiorità divisa tra armonia e alienazione. Il narratore si perde per ritrovarsi, vive la natura ora come estasi, ora come corpo estraneo che lo respinge.

In questo libro, più meditativo e metafisico dei precedenti, Jourde racconta la montagna in tutte le sue sfaccettature, nelle sue ombre e nei suoi bagliori. È il mondo sopra il mondo, ma anche il confine estremo dell’umano.

Capitolo dopo capitolo, l’autore restituisce la montagna come un archetipo del pensiero e della memoria, un luogo che obbliga a guardare dentro di sé, tra la paura del vuoto e la nostalgia di qualcosa di originario.

La scrittura di Jourde, densa e limpida, segue un ritmo lento, verticale. Ogni frase sembra scolpita nella pietra: levigata, precisa, carica di silenzio.

La sua narrazione si muove tra saggio e poesia, mescolando riflessione filosofica, descrizione sensoriale e memoria personale. In questo equilibrio fragile, “Dalla montagna perduta” diventa una meditazione sulla sopravvivenza del sacro nel mondo moderno.

Con questo volume inedito, Prehistorica Editore consolida il progetto di riscoperta italiana di un autore che in Francia è considerato tra i più profondi interpreti della provincia e della natura.

“Dalla montagna perduta” è un libro che richiede ascolto: non si legge, si respira. È un invito a fermarsi, a misurare la distanza tra la parola e la pietra, tra l’uomo e la sua origine.

Pierre Jourde ci consegna una montagna che non si scala, ma si contempla. Una montagna che racconta l’uomo smarrito, il mondo che resiste e la bellezza che sopravvive alla distruzione.

Nel silenzio delle vette, la sua voce risuona come un’eco antica, un atto d’amore e di paura verso ciò che è più grande di noi.

“Novanta. Una controstoria culturale” di Valerio Mattioli – Einaudi

Gli anni Novanta italiani non furono solo la decade delle TV private, delle boy band e delle domeniche in poltrona. Furono anche, e soprattutto, un laboratorio febbrile di resistenza culturale, un’epoca in cui le sottoculture scesero nelle strade, nei centri sociali e nei capannoni industriali abbandonati per reinventare linguaggi, suoni e utopie.

È da questo punto di vista, da quell’Italia marginale e bruciante, che Valerio Mattioli costruisce la sua contro-storia: un racconto alternativo, politico e sensoriale, che restituisce la vitalità sotterranea di un decennio troppo spesso liquidato come disimpegnato o “televisivo”.

Nel suo saggio, pubblicato da Einaudi nella collana Maverick, Mattioli si immerge nei sottoboschi della cultura italiana: rave parties, fanzine autoprodotte, collettivi artistici e scene musicali indipendenti.

Dietro la superficie patinata dell’Italia berlusconiana, l’autore scopre un Paese che ribolliva di contraddizioni: quello degli Assalti Frontali, dei 99 Posse, dei Sangue Misto, ma anche dei cyberpunk di Decoder e dei gruppi di utopisti radicali come i Motus o i Mutoid Waste Company, veri artigiani dell’apocalisse culturale.

Era un’Italia che viveva nei margini e nei sotterranei, e che, scrive Mattioli, “non aveva paura del conflitto, perché nel conflitto trovava la propria energia creativa”.

Il libro è anche un viaggio fisico, una mappa delle città che ospitarono quei fermenti: il Leoncavallo di Milano, il Forte Prenestino di Roma, il Livello 57 di Bologna, l’Officina 99 di Napoli.

In questi spazi autogestiti si incrociavano politica, musica, arte e filosofia; erano fortini di libertà in un Paese che si avviava verso la globalizzazione e la sorveglianza di massa.

La narrazione di Mattioli alterna rigore storico e ritmo narrativo: non si limita a documentare, ma ricrea le atmosfere di un’epoca in cui l’underground non era estetica ma sopravvivenza, un gesto politico e poetico insieme.

Il periodo analizzato va dal 1989, crollo del Muro di Berlino e fine della Guerra Fredda, all’11 settembre 2001, quando il mondo entra nell’era del controllo globale.

In mezzo, c’è una generazione che tenta di ridefinire la libertà: contro il capitalismo della sorveglianza, contro la fine delle ideologie, contro la pace apparente del neoliberismo.

Mattioli mostra come proprio in quegli anni germinarono i semi di molte tensioni contemporanee: la richiesta di un reddito universale, la diffidenza verso le nuove tecnologie, la consapevolezza ecologica, la critica alla società iperconnessa.

Ciò che distingue Novanta da un saggio accademico è la voce di chi ha vissuto ciò che racconta. Mattioli scrive come “uno dei tanti”, parte di quella generazione che respirava la notte dei rave e la rabbia dei cortei, senza nostalgie ma con la lucidità di chi sa che lì, in quel caos, si stava costruendo un pensiero alternativo.

È una scrittura appassionata, piena di ritmo e contaminazioni, che mescola politica e suono, filosofia e reportage, come se fosse un DJ set fatto di citazioni, riflessioni e immagini in stroboscopica successione.

“Novanta” è molto più che un racconto del passato: è un atto politico di memoria, una bussola per orientarsi nel presente.

Mattioli ci ricorda che i temi affrontati allora, l’anticapitalismo, la precarietà, la ribellione digitale, non appartengono a un tempo perduto, ma continuano a definire il mondo di oggi.

E forse, suggerisce l’autore, recuperare quello spirito collettivo e sperimentale è l’unico modo per immaginare un futuro meno cupo.

“Gli indegni” di Francesco Abate – Einaudi

“Gli indegni” di Francesco Abate è un romanzo che vibra di musica, desiderio e perdita; una lunga fuga dentro gli anni Ottanta, tra punk, eccessi e sogni di libertà, dove l’amore diventa una ferita che non smette mai di sanguinare.

Il protagonista, Livio, ha sedici anni quando decide di scappare di casa senza scarpe, solo con la voglia di vivere. Lascia Cagliari, la famiglia soffocante e un’identità ancora in costruzione per inseguire la musica e la libertà. Il suo punto di approdo è Firenze, dove Patti Smith canta come se la vita stessa fosse un atto di ribellione.

È lì che incontra Anaïs, magnetica, sfrontata, autodistruttiva. Lei lo travolge, lo inizia alla notte, alle droghe, alla sessualità libera e alla bellezza di chi non vuole appartenere a niente. Insieme vivono un’adolescenza bruciante, tra gay club, concerti e notti infinite, nel cuore di un’Italia che scopre la sua gioventù più ribelle e più fragile.

Il titolo del romanzo racchiude l’anima del libro: “Gli indegni” sono gli esclusi, gli artisti, i bohémiens, tutti coloro che non si adattano ai modelli imposti dalla società. Livio, Anaïs e il loro gruppo di amici vivono in una zona di confine, tra trasgressione e arte, tra utopia e autodistruzione, in quella Cagliari marginale ma pulsante, che diventa specchio di tante città italiane degli anni Ottanta.

La casa di Cesare, l’uomo gentile che li accoglie, è un microcosmo di vite sospese, di idealisti e feriti che cercano un senso nel caos. In questo ambiente, Abate costruisce una commovente epopea di outsider, dove la libertà ha sempre un prezzo, e l’amore si confonde con la dipendenza.

Anaïs è la scintilla e la rovina, la musa e la maledizione. Livio la rincorre per un decennio, la perde e la ritrova in un continuo andare e tornare tra Parigi, Londra, Cagliari. Ma ogni incontro è solo un’altra caduta, un’altra illusione di poterla salvare.

In realtà, Anaïs non rappresenta solo una donna: è il simbolo di un’epoca, di una generazione che brucia troppo in fretta, che confonde la libertà con l’autodistruzione. La sua figura è insieme reale e mitologica, come le grandi eroine romantiche che scappano dal mondo per non appartenervi del tutto.

Francesco Abate scrive con una voce cinematografica, intensa e musicale. Ogni pagina è intrisa di ritmo, di sudore, di malinconia. Le descrizioni dei concerti, dei club, delle fughe improvvise restituiscono l’atmosfera elettrica degli anni Ottanta, ma dietro la superficie colorata si percepisce la solitudine feroce di chi cerca di esistere al di fuori delle regole.

L’autore evita la retorica nostalgica: non racconta gli anni Ottanta come un’epoca d’oro, ma come un decennio inquieto e pieno di contraddizioni, dove la libertà era un sogno fragile, e il confine tra vivere e perdersi era sottilissimo.

“Gli indegni” è anche una storia d’amore e di sopravvivenza, raccontata con una tenerezza che disarma. Livio, con la sua ingenuità e la sua ostinazione, diventa un personaggio indimenticabile, un ragazzo che attraversa il dolore pur di non smettere di sentire.

Il romanzo si muove tra erotismo e nostalgia, tra rabbia e compassione, fino a un epilogo struggente, che riconcilia la vita con la memoria e l’amore con il perdono.

Con questo libro, Francesco Abate firma uno dei suoi lavori più maturi e vibranti. “Gli indegni” è un romanzo che parla di giovinezza e di desiderio, ma soprattutto di diversità e umanità, di chi non smette mai di cercare il proprio posto nel mondo.

È una lettera d’amore a un’epoca perduta, ma anche un atto di resistenza contro ogni forma di normalità imposta.

“Finestra con le sbarre” di Klaus Mann – SE

“Finestra con le sbarre”, uno dei testi più intensi di Klaus Mann, è esattamente questo: un doppio ritratto in cui il tormento di Ludwig II di Baviera, il “re delle fiabe”, diventa l’immagine riflessa dello stesso autore, esule dalla Germania nazista, figlio ribelle di Thomas Mann e voce irrequieta di una generazione senza patria.

L’incipit del libro è un quadro visivo e drammatico: una carrozza nera, simile a un carro funebre, si ferma sotto la pioggia davanti al castello di Berg. Dentro, Ludwig II, ormai deposto e dichiarato folle, scende con fierezza regale e un gesto imperioso della mano, come un eroe romantico trascinato verso la fine.

La scena, teatrale, quasi cinematografica, introduce il tono elegiaco del racconto. Klaus Mann, con la sua scrittura densa e luminosa, ci fa entrare nel cuore della prigionia del sovrano, imprigionato in una stanza dalle finestre chiuse e sorvegliato dai medici, accusato di follia da un mondo che non sapeva comprendere la sua diversità.

Il re di Baviera, amante della musica e dell’assoluto, costruttore dei castelli di Neuschwanstein e Linderhof, appare qui come una figura tragica del desiderio e della bellezza. La sua follia non è quella clinica dei medici, ma quella più profonda di chi rifiuta di appartenere a un’epoca che non ammette la meraviglia.

Ludwig è l’uomo che vuole essere eroe e artista, Tristano e Lohengrin insieme, in un mondo che ha smesso di credere nell’ideale.

Mann lo dipinge come un’anima condannata alla solitudine del visionario, incompreso dal potere, disprezzato dai contabili dello Stato, eppure fedele alla sua idea di bellezza come missione spirituale.

Nelle riflessioni di Ludwig, chiuso nella sua stanza e assediato dai fantasmi del passato, si intrecciano le voci dei suoi amori e delle sue ossessioni: l’amicizia devota e dolorosa per Richard Wagner, l’affetto idealizzato per Elisabetta d’Austria, la vicinanza con gli artisti e gli amanti che rappresentano per lui un mondo perduto.

Ma dietro il re parla Klaus Mann stesso, con la sua disperata lucidità di uomo moderno, perseguitato da un’altra forma di prigionia: quella dell’esilio, dell’omosessualità negata, della lotta contro un tempo che non tollera la diversità.

Nel lamento di Ludwig, “il senso intollerabile di essere nato nell’epoca sbagliata”, si riconosce la voce dell’autore, che scrive da lontano, in fuga dalla Germania hitleriana, cercando nella letteratura un luogo dove respirare ancora libertà.

“Finestra con le sbarre” è molto più di un racconto biografico: è una meditazione sul prezzo dell’arte, sulla fragilità del genio e sulla tensione impossibile tra sogno e realtà.

Ludwig, come Klaus Mann, è un testimone del fin de siècle, di quell’Europa sull’orlo dell’abisso in cui la bellezza diventa rifugio e condanna.

L’autore lo scrive in una lingua sontuosa, musicale, intrisa di richiami wagneriani, dove ogni frase risuona come un’aria da Tristano e Isotta. Il tono è lirico ma ferocemente lucido, come se la letteratura fosse l’unico modo per contenere il delirio e trasformarlo in canto.

In questo testo breve ma potentissimo, Mann fonde la tragedia individuale e quella collettiva: il re rinchiuso nella sua stanza e l’artista bandito dal proprio paese sono due versioni della stessa condanna. Entrambi cercano un senso oltre la Storia, entrambi parlano con i fantasmi dell’assoluto.

L’autore, figlio di un gigante, fratello di Erika, compagno d’esilio di tanti intellettuali europei, trova nel re bavarese una sorta di alter ego, un fratello spirituale travolto dal peso della sensibilità.

“Finestra con le sbarre” è un libro di dolore e di splendore, un requiem per tutti gli spiriti inadatti al compromesso. Nella voce del re Ludwig si mescolano la malinconia, la ribellione e la consapevolezza tragica di chi è nato per un mondo che non esiste più.

Con questo racconto, Klaus Mann consegna alla letteratura mitteleuropea una delle sue pagine più alte: una riflessione sull’arte come prigione e salvezza, scritta con la grazia dolente di chi sa che ogni finestra, anche se chiusa da sbarre, può ancora aprirsi sulla bellezza.

“La scelta di Esha” di Elisabetta Jankovic – Laurana Editore

“La scelta di Esha” di Elisabetta Jankovic è un racconto di appena cinquanta pagine, ma denso di conflitti interiori, emozioni trattenute e dilemmi culturali che parlano al cuore del nostro tempo.

La protagonista, Esha, è una ragazza tamil arrivata in Italia dallo Sri Lanka a quattordici anni. Cresce tra due realtà: quella delle sue radici, fatta di regole, rispetto e comunità, e quella italiana, dove ha imparato a studiare, a sognare e a definirsi come individuo libero.

Quando compie ventun anni, la madre le impone, “per il suo bene”, un matrimonio combinato con un connazionale. È in questo momento che la giovane si trova davanti alla scelta più difficile: restare fedele alla propria cultura o seguire la voce, fragile ma inarrestabile, della propria autonomia.

Elisabetta Jankovic sceglie una scrittura limpida e precisa, fatta di frasi essenziali, sguardi e silenzi. “La scelta di Esha” non è una denuncia urlata, ma un ritratto intimo e rispettoso, che scava nei sentimenti di una ragazza sospesa tra amore filiale e desiderio di indipendenza.

Attraverso Esha, l’autrice racconta la condizione di tante seconde generazioni, cresciute nel dialogo, e spesso nel conflitto, tra due sistemi di valori. La protagonista non vuole rinnegare le proprie radici, ma nemmeno essere soffocata da un destino deciso da altri: la sua ribellione è gentile, e per questo ancora più potente.

Il testo di Jankovic ha la forza delle storie vere. Si ispira a esperienze reali e affronta con delicatezza temi come l’identità, il controllo familiare e la libertà femminile.

L’autrice non semplifica: mostra quanto sia difficile affermare se stessi senza spezzare i legami, quanto possa essere doloroso per chi emigra crescere in un Paese che offre libertà ma anche spaesamento.

Il conflitto di Esha diventa allora universale: quello di ogni donna che si interroga su chi è e su chi vuole diventare, tra dovere e desiderio, tra amore e indipendenza.

Con “La scelta di Esha”, Elisabetta Jankovic offre un contributo prezioso alla narrativa contemporanea italiana che guarda all’intercultura con occhi sinceri e umani.

La prosa è semplice, ma mai banale; la voce narrante accompagna Esha con compassione e lucidità, costruendo un ritratto vibrante di una giovane donna che sceglie di essere se stessa, anche quando il prezzo è alto.

“La scelta di Esha” ricorda che l’integrazione non è solo un fatto sociale, ma anche emotivo e personale.

È una storia di coraggio silenzioso, che parla della libertà di scegliere, ma anche del diritto di appartenere a più mondi senza dover rinnegare nessuno.

Un piccolo libro, ma con il peso morale e poetico delle grandi storie.

“Il dono di Natale” di Grazia Deledda – Rizzoli

“Il dono di Natale” di Grazia Deledda in questa storia contenuta all’interno di questa raccolta di racconti, la scrittrice sarda, premio Nobel per la Letteratura nel 1926, ci restituisce la voce più intima e luminosa della sua arte: quella che intreccia la memoria, il mito e la fede quotidiana, trasformando il Natale in un rito dell’anima, prima ancora che della tradizione.

I racconti si svolgono in una Sardegna pastorale e fiabesca, immersa nei primi anni del Novecento, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Le montagne, i villaggi, i silenzi e le leggende diventano protagonisti al pari dei personaggi: donne, anziani, pastori e bambini che incarnano una spiritualità semplice e profonda.

Attraverso descrizioni delicate e piene di luce, Deledda ritrae un mondo che sta scomparendo, ma che resiste nella memoria collettiva, tra neve, fede e superstizione, amore e sacrificio.

Ogni racconto è una piccola finestra sul passato: un tempo in cui il Natale non era fatto di luci e regali, ma di gesti, speranze e legami familiari.

Il tema centrale, come suggerisce il titolo, è il dono, non solo quello materiale, ma soprattutto quello spirituale.

Nei racconti di Deledda, il dono è la capacità di perdonare, di comprendere, di restare umani anche nella povertà e nella fatica. È l’attenzione verso chi è solo, l’umiltà del sacrificio, la forza silenziosa dell’amore.

Con la sua scrittura sobria e luminosa, l’autrice mostra come la bontà non sia un gesto grandioso, ma una scintilla quotidiana che illumina l’esistenza.

La prosa di Grazia Deledda è inconfondibile: semplice ma solenne, capace di fondere il tono epico con la delicatezza lirica. Le sue descrizioni della neve, della casa, del fuoco e del silenzio hanno una forza visiva e sensoriale straordinaria.

C’è in ogni pagina una nostalgia dell’infanzia, una malinconia dolce che non sfocia mai nella tristezza, ma anzi si fa contemplazione del mistero umano.

Il suo sguardo, al tempo stesso realistico e poetico, ci fa comprendere come le storie natalizie non siano solo racconti d’occasione, ma ritratti dell’anima collettiva di un popolo.

Nelle pagine di “Il dono di Natale”, il Natale torna al suo significato originario: un tempo di riconciliazione e di rinnovamento. Non ci sono fasti o opulenza, ma il miracolo delle piccole cose, una parola gentile, un gesto di pietà, un ricordo che riscalda il cuore.

La Sardegna descritta da Deledda è insieme reale e simbolica: una terra dura e aspra, ma piena di umanità, dove l’appartenenza si misura nel modo in cui ci si prende cura degli altri.

Ogni racconto diventa così un inno alla solidarietà e alla memoria, una celebrazione del legame invisibile che unisce le generazioni.

“Il dono di Natale” è una lettura che riconcilia con la semplicità del sentire, un invito a riscoprire il valore della condivisione e della speranza.

Con la grazia della sua penna, Grazia Deledda trasforma la Sardegna arcaica in una fiaba universalesul calore umano, sull’amore che resiste al tempo e sulla luce che ogni inverno si rinnova, proprio come la vita.

“Il male spiegato bene”: il diavolo, il cinema e l’ironia luciferina dei 400 Calci – Rizzoli

C’è un modo serio e ponderato per parlare del diavolo al cinema, e poi c’è il modo dei 400 Calci. Con “Il male spiegato bene. Guida infernale al cinema di Satana” (Rizzoli Lizard), la redazione più scatenata del web cinematografico italiano firma una guida brillante, appassionata e diabolica nel senso più letterale del termine.

È un viaggio nel lato oscuro della Settima arte, dove Satana è regista, spettatore e produttore occulto di decenni di incubi collettivi.

Il libro parte da una constatazione che tutti gli amanti dell’horror conoscono bene: nessuno crede più a Dracula, ma in molti credono ancora al Male.

Ed è su questa tensione che si fonda il cinema demoniaco, dai grandi classici come L’Esorcista e The Omen alle versioni più contemporanee del terrore metafisico come The Conjuring o Hereditary.

Ogni film è analizzato con l’approccio tipico dei 400 Calci: ironia corrosiva, cultura cinematografica enciclopedica e un amore viscerale per i “filmacci” e i “filmoni” che hanno fatto la storia del genere.

Il pretesto narrativo è irresistibile: i redattori si ritrovano catapultati all’Inferno, dove Satana in persona li costringe a un compito diabolico, spiegare come il demonio è stato rappresentato sul grande schermo.

Da qui parte una rassegna che attraversa decenni di cinema horror, esoterico e apocalittico, raccontando come ogni epoca abbia proiettato sullo schermo le proprie paure.

Dagli anni ’70 delle possessioni e degli esorcismi, agli anni 2000 delle sette sataniche e delle nuove tecnologie del male, Il male spiegato bene è tanto una guida quanto un atto d’amore per il cinema che osa.

Ciò che distingue questo volume da qualsiasi saggio critico tradizionale è il suo tono: i 400 Calci parlano da fan colti, non da accademici.

La loro scrittura mescola competenza e sarcasmo, linguaggio da rivista e riflessioni filosofiche.

Il risultato è una “teologia del popcorn” in cui l’analisi delle simbologie infernali convive con battute folgoranti e riferimenti cinefili che spaziano da Rosemary’s Baby a L’avvocato del diavolo, fino alle opere più underground e sperimentali.

Il demonio, nel cinema come nella cultura pop, è la personificazione delle nostre contraddizioni più profonde: desiderio e paura, ribellione e potere, libertà e dannazione.

Nel leggere queste pagine, si comprende che Il male spiegato bene non è soltanto una rassegna di film, ma un ritratto ironico e spietato della nostra epoca, in cui l’immagine del diavolo si è evoluta da simbolo religioso a icona pop, da nemico a protagonista.

Come ogni progetto firmato dai 400 Calci, anche questo è pensato per un pubblico vasto: chi ama l’horror, chi studia cinema, chi cerca un saggio fuori dagli schemi e, soprattutto, chi non ha paura di ridere dell’Inferno.

Tra illustrazioni, riferimenti puntuali e un ritmo di scrittura incandescente, “Il male spiegato bene” è una guida colta e scatenata che riesce davvero a spiegare il male, non con moralismi o dogmi, ma con il linguaggio più universale che abbiamo: il cinema.

Leggere “Il male spiegato bene” è come assistere a una proiezione di mezzanotte in un cinema sotterraneo, circondati da fiamme, battute e citazioni.

È un saggio che non si prende mai troppo sul serio, ma che dimostra una conoscenza profonda del linguaggio filmico e della simbologia demoniaca.

Un libro imperdibile per chi ama il cinema dell’occulto, e per chi pensa che anche l’Inferno meriti una recensione a cinque stelle.

“Un secolo in movimento” di Enrico Gamba – Rizzoli

C’è qualcosa di profondamente umano nei film d’animazione. Dietro ogni disegno, ogni movimento e ogni fotogramma si nasconde un battito vitale, un atto di creazione pura. Con “Un secolo in movimento. 151 film che hanno animato il mondo”, Enrico Gamba, conosciuto online come 151eg, ci accompagna in un viaggio entusiasmante attraverso cento anni di immagini che si muovono, parlano, emozionano e costruiscono immaginari collettivi.

Per troppo tempo il cinema d’animazione è stato considerato un passatempo per bambini. Gamba ribalta questo pregiudizio e lo fa con competenza e passione, raccontando come l’animazione sia in realtà una “settima arte bis”, autonoma e matura, capace di parlare di politica, identità, amore, paura e sogno.

L’autore ci guida attraverso 151 titoli che hanno segnato la storia del cinema animato, componendo non una semplice lista, ma un atlante emotivo che riflette il mondo e le sue trasformazioni.

Ogni film diventa una tappa di un percorso più grande, dove l’evoluzione delle tecniche, dal disegno su celluloide alla CGI, si intreccia con la nascita di nuovi linguaggi visivi e sensibilità artistiche.

Il volume di Enrico Gamba è pensato per un pubblico trasversale: chi ama il cinema troverà qui una mappa colta ma accessibile; chi è alle prime armi scoprirà un mondo di meraviglie da esplorare.

Non è un manuale accademico, né un’enciclopedia sterile: è un florilegio di opere, dalle più note a quelle dimenticate, dai grandi studi americani alle produzioni d’autore giapponesi, europee e sperimentali.

Con una scrittura vivace, Gamba trasmette l’entusiasmo del cinefilo e la precisione del divulgatore, costruendo un testo che è insieme un invito alla scoperta e un atto d’amore verso l’arte dell’animazione.

Dai classici Disney ai capolavori dello Studio Ghibli, da Fantasia a Akira, da La città incantata a Persepolis, passando per i pionieri del cinema muto e le innovazioni digitali più recenti, Un secolo in movimento mostra come ogni film animato sia una finestra su un’epoca.

L’animazione, nelle parole di Gamba, diventa uno specchio della società: riflette sogni e paure, racconta la storia dei popoli, le evoluzioni della tecnologia, ma anche le tensioni dell’immaginario contemporaneo.

Enrico Gamba, noto al pubblico come 151eg, è una delle voci più seguite sui social quando si parla di cinema e animazione. La sua abilità sta nel rendere accessibili i concetti complessi, mantenendo un tono informale ma sempre documentato.

In questo libro, porta la sua competenza digitale dentro un formato editoriale tradizionale, creando un ponte ideale tra la cultura web e quella accademica.

Il risultato è un volume che si legge come un racconto e si consulta come un archivio.

“Un secolo in movimento” è molto più di un omaggio all’animazione: è una dichiarazione d’amore verso la creatività stessa.

Un libro che ci ricorda come i film animati non siano solo disegni che si muovono, ma emozioni che respirano, e che ogni epoca, dalle origini artigianali ai mondi digitali di oggi, ha contribuito a dare forma a un linguaggio poetico e universale.

Enrico Gamba firma una guida che non si limita a raccontare, ma fa venire voglia di guardare,o riguardare, quei 151 film che hanno davvero animato il mondo.

“Without Merit” di Colleen Hoover – Sperling & Kupfer

Nel microcosmo della famiglia Voss nulla è come sembra. Vivono in una chiesa sconsacrata ribattezzata “Dollar Voss”, un luogo tanto surreale quanto simbolico: un tempio della fede trasformato in teatro dell’apparenza, dove i segreti e le ipocrisie si nascondono dietro pareti che odorano di incenso e silenzio.