Ci sono libri che si leggono. E poi ci sono libri che si subiscono. Che ti obbligano a rallentare, a tornare indietro, a rileggere una frase come fosse un cazzotto, o una rivelazione. Libri che non cercano di piacere, ma di restare. Che spostano il confine di ciò che credevi possibile tra le pagine.

Non importa il genere, narrativa, saggio, memoir, distopia o poesia, tutti i titoli che troverai in questa lista hanno un potere in comune: ti costringono a cambiare sguardo. Sulla vita, sulla letteratura, su te stesso. Preparati: non è una selezione rassicurante. È una scossa alla tua libreria, e al modo in cui leggi il mondo.

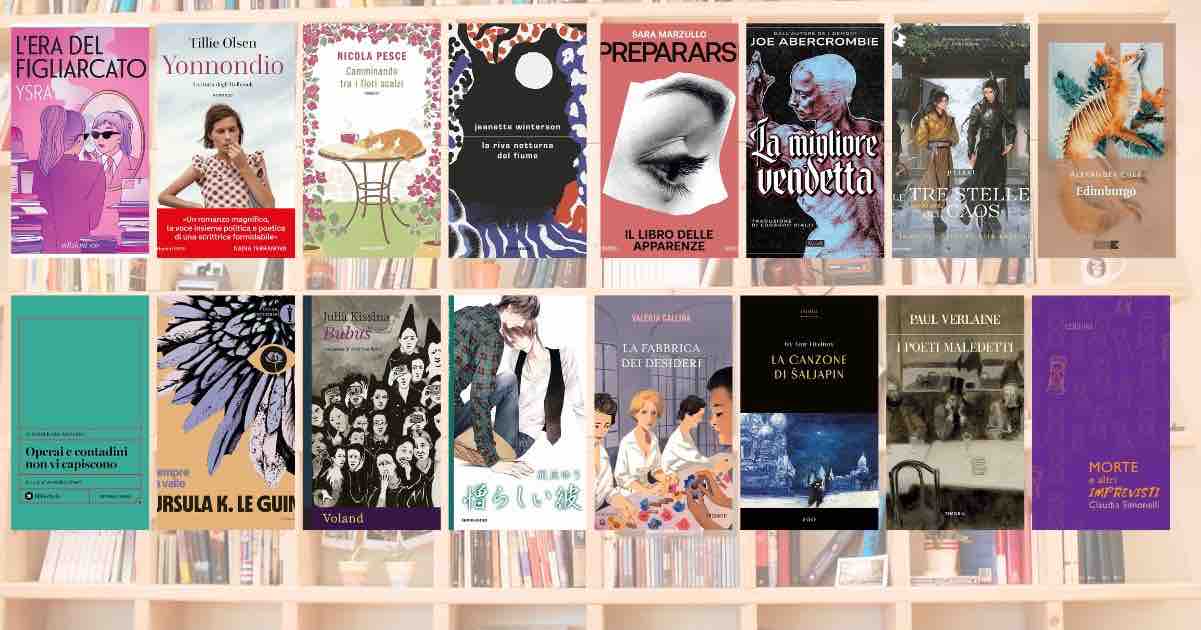

16 libri Libri Perfetti per Uscire dalla Tua Comfort Zone di Lettura

Dopo aver letto anche solo uno di questi libri, non sarai più lo stesso lettore o la stessa lettrice di prima. La tua libreria, il tuo modo di scegliere cosa leggere, perfino il tuo modo di parlare di libri, ne usciranno trasformati.

E forse è proprio questo il senso più profondo della letteratura: non intrattenere, ma smontare e ricostruire. Ogni volume di questa lista è un detonatore silenzioso: non esplode subito, ma lascia crepe durature. E tu, sei pronto a lasciare entrare il disordine?

“L’era del figliarcato “di Ysra – Edizioni E/O

Cosa significa essere trentenni oggi in una società che ti vuole sempre efficiente, produttiva e impeccabile, ma che allo stesso tempo ti soffoca sotto il peso delle aspettative familiari? È la domanda al centro de “L’era del figliarcato”, romanzo ironico e malinconico di Ysra, che racconta il mondo contemporaneo da una prospettiva insolita: quella della Corea del Sud, un Paese sospeso tra iper-modernità e tradizione.

La protagonista, Sulla, dirige una piccola casa editrice familiare, significativamente chiamata La Pennichella, dove ogni membro della famiglia ha un ruolo preciso, e tutti si muovono in un delicato equilibrio tra affetto, frustrazione e necessità. Sulla non è una ribelle, ma una sopravvissuta dell’ordinario, una giovane donna che cerca di tenere insieme la propria identità, la cura per i genitori che invecchiano e il peso di un mondo del lavoro competitivo e spietato.

In un contesto ancora dominato da logiche patriarcali, l’autrice conia e ribalta il termine “figliarcato”: un’ironica invenzione linguistica che racchiude l’inversione dei ruoli familiari, quando i figli diventano genitori dei propri genitori, portando sulle spalle il carico emotivo, economico e sociale di più generazioni.

Ysra utilizza una scrittura ironica e delicatamente satirica, capace di alternare momenti di comicità domestica a riflessioni di rara sensibilità. Il microcosmo della famiglia di Sulla diventa un riflesso universale delle contraddizioni del presente: l’ossessione per la performance, l’impossibilità di deludere le aspettative altrui, l’eterna fatica di essere “adulti” senza smettere di sognare.

I personaggi, genitori, nonni, colleghi, amici e perfino le due gatte di casa, formano una piccola comunità rumorosa e affettuosa, in cui la quotidianità diventa il terreno di scontro e di riconciliazione. Ysra non giudica, ma osserva con dolcezza e lucidità, mostrando come ogni generazione sia, a modo suo, intrappolata nel desiderio di fare del proprio meglio.

Dietro il tono leggero e il ritmo da commedia domestica, il romanzo disegna un ritratto acuto della società coreana, alle prese con l’invecchiamento della popolazione, il precariato, la solitudine urbana e il conflitto tra modelli di vita importati e tradizioni ancora radicate. Ma “L’era del figliarcato” parla anche a noi lettori occidentali: le ansie di Sulla, la sua fatica a “stare al mondo”, la sua ironica resilienza risuonano con chiunque viva in una generazione compressa tra l’ambizione e il senso di colpa.

Con uno stile brillante, empatico e graffiante, Ysra racconta la fatica e la tenerezza di chi cerca di sopravvivere al proprio tempo senza smettere di prendersi cura degli altri. “L’era del figliarcato” è un romanzo che ride del quotidiano ma ne coglie il dramma, che parla di Corea ma in realtà parla del mondo intero. Un ritratto irresistibile di una generazione in bilico, tra burnout e amore, responsabilità e sogni, realtà e desiderio, che, pur con le occhiaie e il rossetto sbavato, non smette mai di specchiarsi e provare a riconoscersi.

“Yonnondio”. La storia degli Holbrook di Tillie Olsen – Marietti 1820.

“Yonnondio”, titolo, tratto da una poesia di Walt Whitman, nella lingua degli irochesi significa “lamento per una perdita”. Ed è proprio questo: il canto spezzato di un’America proletaria che, negli anni della Grande Depressione, sognava una vita migliore e trovava invece solo fatica, disillusione e dignità ferita.

Al centro del romanzo c’è la famiglia Holbrook, povera ma tenace, che emigra dalle miniere di carbone del Wyoming ai mattatoi e ai quartieri miserabili di Omaha, nel Nebraska, inseguendo l’illusione del riscatto. Attraverso lo sguardo della piccola Mazie, primogenita della famiglia, Olsen compone un racconto di formazione capovolto: non la crescita verso la libertà, ma l’infanzia schiacciata dalle macerie del sogno americano.

La prosa è limpida, tagliente, intrisa di compassione e rabbia. Ogni frase sembra scavata nella pietra, come se la scrittrice volesse restituire dignità a quelle vite dimenticate dalla Storia, minatori, operai, madri esauste, bambini che diventano adulti troppo presto.

Tillie Olsen, figura di riferimento del realismo sociale americano, scrive con una potenza che trascende la cronaca. La sua lingua, secca e musicale, alterna momenti lirici a pagine di dolore quotidiano, dove il lavoro diventa una forma di schiavitù moderna e la povertà una condizione ereditaria. L’autrice non si limita a raccontare la miseria: la trasforma in un atto di resistenza letteraria e politica.

Dietro ogni gesto dei suoi personaggi si percepisce una tensione morale, un’urgenza di verità che non si accontenta della denuncia ma cerca la compassione. Come scrive Nadia Terranova nella fascetta del libro, “Yonnondio” è “un romanzo magnifico, la voce insieme politica e poetica di una scrittrice formidabile”. Ed è proprio in questa doppia anima, realista e visionaria, che risiede la sua grandezza: Olsen riesce a dare forma all’ingiustizia senza rinunciare alla bellezza del linguaggio. Nei suoi otto capitoli, “Yonnondio” racconta la disgregazione e la resilienza. Il mondo che Olsen ci mostra è spietato, ma non privo di luce: c’è la forza delle madri, la tenerezza dei figli, il desiderio, ostinato, fragile, necessario, di immaginare un futuro diverso.

La famiglia Holbrook diventa così il simbolo universale di ogni lotta contro la disuguaglianza, un microcosmo in cui si riflettono tutte le ingiustizie del Novecento e, in fondo, anche del nostro presente. “Yonnondio” è un libro che va letto lentamente, con rispetto. Non è solo un romanzo: è un documento umano, una preghiera laica per tutti coloro che hanno creduto nel sogno americano e ne sono usciti feriti ma non sconfitti. Tillie Olsen, con la sua scrittura densa e compassionevole, ci consegna una storia che continua a parlare al cuore del lettore contemporaneo, ricordandoci che la letteratura può essere giustizia, memoria e redenzione.

“Camminando tra i fiori scalzi” di Nicola Pesce – Mondadori

“Camminando tra i fiori scalzi” di Nicola Pesce è uno di quei libri che si sfogliano come si percorre un sentiero di campagna, lentamente, lasciandosi guidare dai profumi e dai silenzi. Ambientato nel cuore della Provenza, tra casali immersi nei fiori e cieli di lavanda, questo romanzo è un inno alla vita lenta, alla cura reciproca e alla dolcezza del quotidiano.

André è un vecchio solitario, burbero come certe querce centenarie. Vive in un casale isolato, lontano dal mondo, finché la vita non bussa alla sua porta nelle sembianze di un bambino che non sapeva di avere: un nipote rimasto improvvisamente solo. Da quel momento, tutto cambia. Due solitudini si incontrano e imparano a convivere: il vecchio scopre la lingua dimenticata dell’infanzia, il piccolo il valore della lentezza, del silenzio, del tempo che scorre come un ruscello sotto il porticato.

Tra una tazza di tè, un libro condiviso e un gatto che osserva sornione, i due imparano che la felicità è fatta di attimi semplici, di piccoli gesti ripetuti ogni giorno. Le stagioni passano, e con esse il ragazzo cresce. Quando se ne va, alla ricerca del proprio destino, André resta solo, prigioniero dei ricordi e delle parole non dette. Ma la vita, quella vera, che si nasconde dietro i rimpianti, non ha finito di sorprenderlo.

L’incontro con Amaranta, donna misteriosa e ferita, gli riapre le porte del cuore. Insieme scelgono di fuggire dal mondo, di vivere tra la neve e un ruscello, camminando tra i fiori scalzi: un’immagine che racchiude tutta la poetica del romanzo, fatta di fragilità e di coraggio, di ferite che non si chiudono ma si trasformano in radici.

Nicola Pesce firma un libro intimo e struggente, che parla di amore, memoria e redenzione. La sua scrittura è luminosa, profumata di erbe provenzali e malinconie antiche: ogni parola sembra portare con sé il ritmo del respiro e il rumore del vento tra le foglie. È un romanzo che invita a rallentare, a guardare davvero ciò che abbiamo intorno, a riscoprire la bellezza delle piccole cose.

La tenerezza con cui l’autore descrive il legame tra generazioni e la forza che nasce dall’imperfezione fanno di “Camminando tra i fiori scalzi” un libro terapeutico, una carezza sulla parte più vulnerabile dell’anima. Tra malinconia e speranza, “Camminando tra i fiori scalzi” è una riflessione sulla cura come forma d’amore e sul coraggio di ricominciare, anche quando sembra troppo tardi. Un romanzo che profuma di legna, di pane appena sfornato e di memoria, dove ogni oggetto, ogni pianta, ogni gesto racchiude una verità silenziosa: che la felicità non si cerca, si riconosce.

“La riva notturna del fiume” di Jeanette Winterson – Mondadori.

C’è un confine sempre più sottile tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra ciò che ricordiamo e ciò che archiviamo. Con “La riva notturna del fiume”, Jeanette Winterson torna a esplorare quella soglia misteriosa in cui la tecnologia incontra il gotico, e la memoria diventa un campo di battaglia tra presenza e assenza.

Tredici racconti per un’unica, inquietante domanda: che cosa succede ai nostri fantasmi nell’era digitale? Winterson, maestra nel coniugare mito e contemporaneità, immagina che i morti non ci abbiano mai davvero lasciati. Non più chiusi in castelli o soffitte, ma ospitati nelle app, nei social, nel metaverso, vagano nei server come presenze che continuano a cercarci. Il soprannaturale non è più un’eco del passato: è la naturale conseguenza del presente.

Queste presenze si insinuano nei nostri feed, abitano le fotografie salvate in cloud, i messaggi mai cancellati, i profili rimasti attivi dopo la morte di chi li ha creati. È un horror lucido e contemporaneo, che affonda nel cuore della nostra epoca iperconnessa, dove il digitale diventa una nuova forma di aldilà.

Ogni racconto si muove sul crinale tra paura e riflessione, tra gotico classico e distopia tecnologica. Case infestate, castelli, città digitali e realtà aumentate convivono in un mosaico narrativo che oscilla tra il brivido e la malinconia. Winterson dimostra ancora una volta la sua abilità nel rinnovare i miti e i generi, costruendo storie che ricordano Il giro di vite di Henry James ma parlano con la lingua di Black Mirror.

C’è chi si vendica attraverso la rete, chi tenta di tornare nel mondo dei vivi per farsi ricordare, chi non sa più distinguere tra la propria memoria e quella dei dispositivi che la custodiscono. Con “La riva notturna del fiume”, Winterson non scrive solo una raccolta di racconti: mette in scena una seduta spiritica del nostro tempo.

Le sue pagine sono popolate da anime che cercano connessione, da ombre che si ribellano all’oblio. La paura, in questo libro, nasce non dal buio ma dalla luce artificiale degli schermi, dove tutto resta, tutto si ripete, tutto è potenzialmente immortale. È una riflessione sulla perdita, sulla persistenza e sul bisogno umano di lasciare tracce.

Jeanette Winterson firma un’opera magnetica e perturbante, che trasforma il gotico in una lente critica sul nostro presente. La riva notturna del fiume è un viaggio tra i fantasmi del digitale e le antiche paure del cuore umano: un libro che ci ricorda che non serve credere nei fantasmi per esserne circondati.

“Prepararsi”. Il libro delle apparenze di Sara Marzullo – 66thand2nd.

Che cosa significa davvero prepararsi? Davanti allo specchio, nel gesto quotidiano di scegliere un vestito o di truccarsi, quanta parte di noi si mostra e quanta si nasconde? Con “Prepararsi”. Il libro delle apparenze, Sara Marzullo indaga uno dei riti più intimi e pubblici insieme: l’atto di presentarsi al mondo.

Un gesto che attraversa il corpo, l’identità e la società, diventando uno specchio delle tensioni che definiscono la contemporaneità. Marzullo parte da una domanda semplice e universale: perché ci prepariamo? La risposta, nel corso del libro, si rivela tutt’altro che banale. Vestirsi, truccarsi, scegliere un profumo, curare la pelle: non sono solo rituali estetici, ma forme di linguaggio.

Abiti e cosmetici parlano, costruiscono storie, trasmettono desideri e fragilità. Attraverso una scrittura elegante e lucida, l’autrice ci accompagna in un viaggio tra la storia del costume, la cultura pop e la riflessione filosofica sul corpo. Ogni gesto che compiamo prima di uscire di casa è una dichiarazione, volontaria o meno.

Marzullo esplora il modo in cui genere, classe sociale e cultura plasmano le nostre scelte estetiche. Il suo sguardo, acuto e ironico, illumina il confine tra libertà e conformismo: ci vestiamo per esprimere chi siamo, o per adattarci a ciò che il mondo si aspetta da noi? Tra quiet luxury, skincare ritualizzata e la costruzione della femminilità e mascolinità sui social, l’autrice ci invita a riconoscere che l’apparenza non è il contrario dell’essenza, ma il suo riflesso più visibile e contraddittorio.

Con la sensibilità che l’ha resa una delle voci più riconoscibili della nuova saggistica italiana, Sara Marzullo intreccia riflessione teorica e osservazione culturale. Da Joan Didion a Simone de Beauvoir, da Sad Girl a Barbie, da TikTok ai guardaroba digitali, “Prepararsi” è un saggio che scava nella superficie per scoprire la profondità.

Ogni riferimento estetico diventa un modo per parlare di potere, di riconoscimento, di relazioni e vulnerabilità. “Prepararsi” è un libro specchio, che ci costringe a guardarci davvero, non per giudicarci, ma per capirci. Con una scrittura limpida e consapevole, Sara Marzullo trasforma l’atto quotidiano del vestirsi in un esercizio di autocoscienza, in un gesto di resistenza e di affermazione personale. Un saggio che brilla per intelligenza e stile, capace di rendere politico ciò che sembrava solo estetico, e poetico ciò che spesso chiamiamo vanità.

“La migliore vendetta” di Joe Abercrombie -Ne/On

Ci sono guerre che si combattono per la gloria e guerre che si combattono per sopravvivere. Ma poche sono quelle in cui la posta in gioco è la vendetta. Con “La migliore vendetta”, Joe Abercrombie, maestro del fantasy grimdark, costruisce un romanzo feroce e magnifico, dove la violenza è arte e la sopravvivenza diventa una filosofia. La sua eroina, Monza Murcatto, è un personaggio destinato a restare nella memoria del genere. Soprannominata “Serpe di Talins”, è la mercenaria più temuta della Styria, donna di spada e di calcolo, capace di muoversi in un mondo dove la lealtà vale meno di una moneta.

Tradita dal suo signore, gettata giù da una montagna e lasciata per morta, Monza ritorna con un solo scopo: uccidere i sette uomini che l’hanno tradita. Ogni nome della lista è una cicatrice, ogni passo verso la vendetta un atto di resurrezione. Abercrombie dà vita a un universo dove il potere corrompe tutto, e gli eroi non esistono. Tra guerre politiche, intrighi di palazzo e città che odorano di sangue e ferro, la Styria diventa il teatro di una lotta senza morale. I personaggi che circondano Monza sono vivi e imperfetti: assassini, ladri, contabili ossessionati dai numeri, barbari tormentati dal desiderio di fare la cosa giusta.

Ognuno di loro incarna una sfumatura di follia, e Abercrombie, con la sua prosa tagliente e visiva, li trasforma in strumenti di un grande meccanismo tragico dove la vendetta è solo un’altra forma di sopravvivenza. C’è qualcosa di profondamente umano nella furia di Monza: la sua sete di giustizia è anche un modo per riappropriarsi del proprio corpo, della propria storia, della propria voce. La sua violenza non è mai gratuita: è un linguaggio, un modo per sfidare un sistema che le ha tolto tutto.

Abercrombie riesce a rendere questa donna brutale e lucida, spietata e vulnerabile, un’eroina del nostro tempo, intrappolata in un mondo in cui la pietà è un lusso e la verità non serve a nessuno. “La migliore vendetta” è un romanzo epico e sanguinario, ma anche straordinariamente lucido, un’analisi feroce del potere, dell’orgoglio e della violenza come unica via di riscatto. Joe Abercrombie firma una delle sue opere più intense: un racconto di guerra e tradimento, di dolore e gloria, in cui ogni vittoria ha il sapore del rimorso. Perché, come ci insegna Monza Murcatto, nessuna vendetta è mai davvero la migliore.

“Le tre stelle del caos” – Sha Po Lang, volume 1: Ritorno alla capitale di Priest, – Mondadori.

“Le tre stelle del caos – Sha Po Lang”, della scrittrice cinese Priest, è una di quelle storie che non si limitano a trascinarti altrove: ti fanno dimenticare da dove vieni. Ambientato in un impero sospeso tra fantasia steampunk e leggenda wuxia, questo primo volume, Ritorno alla capitale, intreccia ingranaggi, magia e sentimenti in una narrazione che unisce epica e intimità, azione e destino.

Il Grande Liang è un impero fondato su una sostanza misteriosa, lo ziluijin, un carburante che alimenta macchine, armi e sogni di potere. Ma dietro la forza dell’Impero si nasconde una fragilità politica e morale che minaccia di sgretolarlo dall’interno. In questo scenario complesso vive Chang Geng, un ragazzo cresciuto ai confini del Nord, ignaro delle verità che circondano le sue origini.

Quando la guerra lo strappa alla sua infanzia e gli rivela un mondo di menzogne, inizia per lui un viaggio che è al tempo stesso iniziazione e rivelazione, alla scoperta del suo destino e del legame profondo con Shen Shiliu, figura enigmatica e protettiva, in bilico tra mentore, fratello e qualcosa di più. Priest fonde con maestria tecnologia e spiritualità, creando un universo dove i mecha convivono con la poesia delle stelle e la disciplina dei guerrieri.

Il ritmo del romanzo alterna battaglie spettacolari a momenti di silenzio e introspezione, dove ogni gesto, ogni parola, sembra carica di un significato segreto. Ma al centro del racconto non c’è solo la guerra, bensì il rapporto umano: quello tra Chang Geng e Shen Shiliu, scritto con una tensione sottile e struggente che supera i confini del genere. È una storia di fedeltà, identità e amore taciuto, dove la lealtà diventa la forma più alta di resistenza. Le tre stelle del caos non è soltanto un fantasy epico, ma una meditazione sulla crescita e sul sacrificio, sul peso delle scelte e sulla luce che sopravvive anche nel caos.

Priest conferma la sua capacità unica di trasformare la narrativa di genere in letteratura emotiva, dove la politica diventa poesia e la guerra diventa introspezione. Con una prosa elegante e una costruzione del mondo mozzafiato, questo primo volume apre una saga che promette di conquistare i lettori italiani come ha già fatto con milioni di lettori in Asia.

“Le tre stelle del caos. Ritorno alla capitale “è un viaggio attraverso la rovina e la redenzione, un romanzo in cui il destino non è scritto nelle stelle, ma forgiato nella volontà di chi osa sfidarle. Un racconto di eroismo e amore trattenuto, dove anche nel buio della guerra brilla la luce di due anime destinate a incontrarsi. Priest ci consegna un mondo di metallo e di sogni, dove la più grande forza non è quella delle armi, ma quella del cuore.

“Edimburgo” di Alexander Chee – NN Editore.

“Edimburgo” di Alexander Chee è uno di quei libri che non si dimenticano perché non si limitano a raccontare una ferita, ma la trasformano in canto. Con una scrittura lirica e struggente, Chee mette in scena una delle opere più intense della narrativa contemporanea americana: una storia sul peso del silenzio, sull’eredità del trauma e sulla possibilità, fragile ma reale, della rinascita. Il protagonista, Fee, è un bambino americano di origini coreane cresciuto nel Maine.

Nel coro maschile della scuola, dove finalmente si sente accolto, la fiducia viene tradita nel modo più devastante: un abuso che spegne la voce appena trovata e lascia dietro di sé un vuoto che nessuna parola sembra più in grado di colmare. Fee non parla, tace, e il silenzio diventa una seconda pelle. Ma il tempo non guarisce: sedimenta. Anni dopo, ormai insegnante, Fee deve affrontare il ritorno di ciò che aveva sepolto, quando un giovane allievo riapre, con uno sguardo soltanto, tutte le ferite di un passato che non ha mai smesso di bruciare.

La scrittura di Chee è una lama di luce: poetica, intensa, ma mai indulgente. Ogni frase sembra contenere un respiro trattenuto, una preghiera. In Edimburgo, l’autore intreccia la crudeltà dell’esperienza con la delicatezza della memoria, trasformando la tragedia in un linguaggio di resistenza.

Il romanzo diventa così un atto di coraggio: non una denuncia, ma un tentativo di ricomporre il mondo attraverso l’arte e la parola. In questo viaggio doloroso, Fee non cerca solo di sopravvivere: cerca di capire chi è. La sua identità queer, la sua eredità culturale coreana, il suo rapporto con la vergogna e con la grazia si intrecciano in un racconto che esplora la complessità dell’essere umano e la possibilità di amare anche dopo essere stati spezzati.

Chee non offre soluzioni: offre una verità, quella che nasce quando il dolore smette di essere una prigione e diventa una lingua nuova. “Edimburgo” è un romanzo che lacera e consola, una confessione che diventa catarsi. Con una scrittura che fonde lirismo e crudezza, mito e memoria, Alexander Chee consegna ai lettori una storia che resta sottopelle, che insegna che la bellezza può nascere anche dal dolore più profondo. Un libro necessario, che ci ricorda che la voce, una volta ritrovata, è la forma più alta di perdono.

“Operai e contadini non vi capiscono” di Vladimir Majakovskij, – Bibliotheka Edizioni.

C’è una data che pesa come un sigillo nella storia della letteratura russa: 14 aprile 1930. Quel giorno Vladimir Majakovskij, poeta del Futurismo sovietico e voce ardente della Rivoluzione d’Ottobre, si toglie la vita con un colpo di pistola. Ma più che un atto di disperazione, il suo gesto sembra una sentenza pronunciata contro un’epoca che aveva tradito se stessa.

“Operai e contadini non vi capiscono”, curato da Amedeo Anelli, raccoglie alcuni scritti che rivelano il lato più lucido e tragico di Majakovskij: l’artista che, dopo aver creduto con tutto sé stesso nell’utopia socialista, ne vede il progressivo svuotamento e il fallimento morale. La sua voce, un tempo portavoce dell’avanguardia e del popolo, si spegne sotto il peso di una contraddizione insanabile: quella tra arte e propaganda, tra libertà e potere.

Nei testi che compongono il volume, il poeta analizza con disincanto il destino dell’intellettuale rivoluzionario, interrogandosi sul rapporto tra creazione, politica e verità. È un Majakovskij ferito ma ancora combattivo, che si rifiuta di tacere davanti alla degenerazione del sogno collettivo in macchina ideologica. La grandezza di Majakovskij sta nell’aver compreso, prima di molti, che la vera battaglia non si gioca nelle piazze, ma nel linguaggio.

Con il suo stile iperbolico e visionario, aveva trasformato la parola poetica in un’arma, in un manifesto vivente. Ma ora, in questi scritti tardi, la sua voce assume una nuova tonalità: più grave, più umana, più consapevole. Il poeta denuncia la distanza crescente tra l’intellettuale e il popolo, tra chi crea e chi dovrebbe comprendere, smascherando l’ipocrisia di un sistema che usa la poesia per legittimarsi ma non la ascolta davvero.

Rileggere oggi “Operai e contadini non vi capiscono” significa confrontarsi con un interrogativo ancora attuale: qual è il ruolo dell’artista in una società dominata dai media, dall’immagine, dal consumo? Majakovskij, profeta della comunicazione moderna, anticipa le derive del nostro tempo, il rumore, la distrazione, l’illusione di parlare a tutti e di non essere ascoltati da nessuno. La sua è una lezione che attraversa i decenni: l’arte, per essere viva, deve restare inquieta, capace di mettere in crisi il potere invece di servirlo.

“Operai e contadini non vi capiscono” è molto più che una raccolta di articoli: è il testamento di un poeta che non ha mai smesso di credere nella parola come atto politico e morale. In queste pagine, Majakovskij ci appare nella sua forma più nuda: non l’eroe della propaganda, ma un uomo solo, che scrive per ricordarci che la poesia è l’ultimo rifugio della libertà. Un libro breve, folgorante e necessario, che risuona come un monito e una preghiera: “Non smettete di parlare, anche se il mondo non vi capisce.”

“Sempre la valle” di Ursula K. Le Guin – Mondadori

“Sempre la valle” di Ursula K. Le Guin è uno di questi: un romanzo-soglia, sospeso tra mito e antropologia, distopia e speranza. Pubblicato per la prima volta nel 1985 e frutto di cinque anni di scrittura, è l’opera più singolare e luminosa dell’autrice, una mappa di civiltà immaginarie che riflette sulle possibilità di rinascita dopo il collasso della nostra.

In un’America devastata da una catastrofe ecologica, tra le rovine di ciò che fu la California, nasce una nuova civiltà: quella dei Kesh, un popolo che vive in armonia con la natura, privo di gerarchie, di ruoli di genere rigidi e di dominio sull’altro. La loro voce ci giunge attraverso Pietra Che Narra, una donna anziana che ripercorre la propria vita e la storia del suo popolo come un canto collettivo.

La sua memoria, fatta di poesia, mito, musica e racconti orali, diventa una forma di resistenza alla distruzione e all’oblio. Attraverso il ricordo di Gufo Settentrionale, la bambina che Pietra Che Narra è stata, Le Guin costruisce un confronto profondo tra due società: da un lato il popolo del Condor, erede di un passato patriarcale e bellicoso, incapace di imparare dai propri errori; dall’altro i Kesh, custodi di un equilibrio fragile e poetico, in cui ogni individuo vive in simbiosi con la terra e con gli altri.

Il risultato è un mondo letterario che unisce utopia femminista, ecologia radicale e spiritualità, in una narrazione che sfugge ai confini del romanzo per diventare una forma di archeologia del futuro. Con “Sempre la valle”, Le Guin non immagina solo una civiltà alternativa: inventa una lingua, una cultura, un modo di pensare nuovo.

La scrittrice mescola finzione e antropologia, prosa e versi, saggezza antica e scienza immaginaria, creando una struttura corale che restituisce la sensazione di trovarsi davvero dentro un mondo che respira. Dietro la delicatezza del tono, si nasconde una riflessione potente: la salvezza dell’umanità non verrà dalla tecnologia o dal potere, ma dalla cura, dall’ascolto e dal riconoscimento reciproco.

“Sempre la valle” è un romanzo che illumina con dolcezza, come una candela accesa nel buio del mondo contemporaneo. Ursula K. Le Guin ci invita a immaginare una società fondata non sulla conquista ma sulla cooperazione, non sulla forza ma sulla relazione. Un capolavoro di letteratura visionaria e umanista che, oggi più che mai, ci ricorda che sopravvivere non basta: bisogna imparare a vivere insieme, nella valle comune del tempo.

“Bubuš” di Julia Kissina – Voland

Con Bubuš, Julia Kissina conferma di essere una delle voci più eccentriche e irriverenti della narrativa contemporanea. Il romanzo, tradotto in italiano da Valentina Parisi per Voland, è un viaggio vertiginoso nella psiche di una donna che scambia la distruzione per estasi, la follia per libertà. Con una scrittura ironica, allucinata e lucidissima, Kissina mescola realismo psicologico, commedia nera e visione surreale, in una storia d’amore che si consuma come un rogo intellettuale.

Cosa succede quando ci si innamora di un poeta beatnik alcolizzato, carismatico e totalmente egocentrico? La protagonista, alter ego letterario dell’autrice, lascia Berlino e si trasferisce a San Francisco, abbandonando ogni certezza per inseguire l’illusione di un amore assoluto. Ma la realtà americana che la attende è tutt’altro che romantica: un labirinto di ossessioni, dipendenze, fantasmi e seduzioni intellettuali, dove la passione diventa una forma di autolesionismo estetico. Kissina costruisce una protagonista feroce e vulnerabile, capace di oscillare tra l’autoironia e la disperazione più pura, in un ritratto di femminilità consapevole del proprio disastro.

Il romanzo alterna episodi comici e momenti di cupa introspezione, evocando lo stile di scrittrici come Katherine Mansfield e Virginie Despentes, ma con una voce del tutto personale. Nell’intreccio si affacciano figure che sembrano uscite da un film di Kusturica: un figlio adolescente schizofrenico, un surfista pacifico, e persino il fantasma di una suocera sopravvissuta alla Shoah, presenza inquieta e simbolica, incarnazione della memoria che non lascia scampo. Attraverso questo mosaico di personaggi borderline, Kissina riflette sull’eredità del XX secolo e sull’impossibilità di liberarsi davvero dal dolore storico e privato.

Dietro il ritmo brillante e la comicità corrosiva, “Bubuš” è anche una critica spietata del sogno americano, osservato con lo sguardo disincantato di chi arriva da un’Europa post-sovietica. L’America che Julia Kissina descrive non è quella delle opportunità, ma un luogo di solitudini amplificate, dove la libertà si confonde con l’assenza di senso e l’amore con il consumo.

La sua lingua, precisa e teatrale, trasforma l’assurdo quotidiano in poesia e la rovina sentimentale in performance. “Bubuš” è un romanzo che esplode come un brindisi amaro: elegante e sfrontato, tragico e irresistibilmente divertente. Con la sua scrittura libera e provocatoria, Julia Kissina porta la letteratura d’amore sul terreno della sperimentazione emotiva e politica, dove i sentimenti diventano strumenti di conoscenza. Un libro che racconta il caos dell’esistenza con lucidità beffarda, ricordandoci che ogni amore è un rischio, ma solo chi rischia impara davvero a vedere.

“My Hateful Man” di Nagira Yuu – Mondadori.

C’è un punto, nell’amore, in cui la distanza non è più fisica ma interiore. È lo spazio tra due corpi che si toccano ma non si capiscono, tra due cuori che cercano un ritmo comune e finiscono per inciampare. Con “My Hateful Man”, Nagira Yuu ci accompagna proprio in quel territorio fragile: il dopo. Dopo la passione, dopo l’attesa, dopo il sogno d’amore realizzato. Hira, timido e devoto, ha finalmente accanto a sé Kiyoi, l’attore carismatico che per anni ha amato da lontano. Ma la realtà della convivenza non è un finale felice: è un campo di prova.

L’amore quotidiano, fatto di silenzi e vulnerabilità, di paure e incomprensioni, mette a nudo tutto ciò che il desiderio aveva idealizzato. Nagira Yuu descrive con un linguaggio intimo e cinematografico l’ansia dell’amare troppo e la fatica di sentirsi “all’altezza” di chi si ama. In Hira convivono devozione e insicurezza, mentre Kiyoi, idol, bello e fragile, nasconde dietro la sua freddezza una fame d’affetto che lo divora. “My Hateful Man” non racconta un amore ideale, ma un amore che cresce dentro l’imperfezione.

Nagira Yuu, autrice tra le più amate della narrativa boys love giapponese, sceglie di andare oltre i confini del genere per indagare l’autenticità delle relazioni: l’amore come costruzione quotidiana, come lingua da imparare, come luogo di negoziazione tra due solitudini. Ogni gesto tra Hira e Kiyoi è una confessione mancata, un tentativo di capire come si possa amare senza perdersi, o accettare di essere amati senza paura di non meritarselo.

Lo stile raffinato di Nagira Yuu e la sensibilità visiva del tratto fanno di questo volume un’esperienza emotiva totale: un romanzo illustrato sull’intimità e la vulnerabilità. Ogni vignetta sembra un respiro trattenuto, un pensiero che si spezza a metà. La lentezza con cui i personaggi si avvicinano e si feriscono restituisce la verità più semplice e più difficile: amare significa anche imparare a chiedere scusa, a sbagliare, a restare.

Con “My Hateful Man”, Nagira Yuu ci regala un ritratto dolente e sincero dell’amore queer, in cui non ci sono eroi ma esseri umani che cercano di capirsi a metà strada. È una storia di crescita, desiderio e vulnerabilità che trasforma l’ordinario in poesia e ci ricorda che amare, a volte, significa solo imparare a parlare la lingua dell’altro.

“Canzone di Šaljapin” di Ivy Low Litvinov – Ago Edizioni.

C’è un’eco gelida e malinconica che attraversa “La canzone di Šaljapin” di Ivy Low Litvinov, come una voce che risuona nel buio di una Mosca in piena trasformazione. Siamo negli anni Venti: la Rivoluzione ha stravolto la città, mescolando povertà, ideali e intrighi politici. Ma nella casa di un aristocratico decaduto, la storia si apre su un dettaglio intimo e sconvolgente: una donna di servizio trova il corpo del suo padrone riverso su un giradischi, un coltello piantato nel petto, mentre un disco continua a suonare, ostinato, come un ultimo canto.

Così comincia un giallo che è molto più di un’indagine: è il ritratto di una società ferita, di una Russia sospesa tra il fascino del vecchio mondo e la brutalità del nuovo. Litvinov intreccia con maestria il ritmo del romanzo poliziesco con la profondità della narrativa storica. Ogni pagina è pervasa dal senso di un mondo che sta cambiando, i fasti imperiali ormai sepolti, il gelo dell’ideologia che avanza, la precarietà di chi cerca di sopravvivere.

La scrittrice osserva i suoi personaggi con uno sguardo lucido e compassionevole: non ci sono colpevoli assoluti, ma esseri umani intrappolati in un sistema che divora se stesso. Il mistero si costruisce attraverso colpi di scena calibrati e una scrittura elegante, che fonde ironia inglese e malinconia russa, in una combinazione rara e irresistibile. La forza del romanzo nasce anche dalla biografia dell’autrice.

Ivy Low Litvinov, nata a Londra nel 1889 e cresciuta nei circoli letterari inglesi accanto a figure come D.H. Lawrence, sposò nel 1916 Maxim Litvinov, il rivoluzionario russo che divenne ministro degli Esteri di Stalin. Trasferitasi a Mosca, visse da straniera in un paese che la accolse e la respinse allo stesso tempo, mantenendo sempre una doppia prospettiva: occidentale e sovietica, libera e sorvegliata.

“La canzone di Šaljapin” è il risultato di questa duplice identità. Litvinov conosce le ombre della Russia dall’interno, ma le racconta con il distacco dell’osservatrice che non appartiene più a nessun luogo. Nella sua prosa si avverte la precisione di una penna anglosassone e il lirismo di un’anima russa.

Il titolo stesso, evocando la voce leggendaria del basso Fëdor Šaljapin, simbolo della vecchia Russia imperiale, diventa metafora di un mondo che canta mentre sprofonda nel silenzio. Il delitto è solo il punto di partenza per un’indagine sull’umanità, sull’illusione del potere e sul prezzo della sopravvivenza.

“La canzone di Šaljapin” è un romanzo che restituisce alla narrativa gialla la sua forma più alta: quella che non si accontenta di svelare un assassino, ma cerca di comprendere le ferite di un’epoca. Tra il gelo delle strade di Mosca e il calore delle parole di Ivy Low Litvinov, il lettore scopre che ogni mistero, in fondo, è una storia d’amore interrotta dal tempo.

“La fabbrica dei desideri” di Valeria Gallina – Piemme.

C’è un aroma dolce che attraversa le pagine de “La fabbrica dei desideri”, ma non è solo quello del cioccolato: è il profumo di un’epoca che cambia, di sogni che nascono nelle mani delle donne e del desiderio di libertà che, piano piano, comincia a sciogliersi come zucchero nel latte caldo.

Con la grazia di una narratrice che conosce il valore della memoria, Valeria Gallina firma un romanzo storico dal sapore cinematografico, capace di mescolare la tenerezza della giovinezza e la durezza del lavoro in fabbrica, la dolcezza delle praline e l’amarezza della guerra.

Siamo nel Piemonte del 1910. Giulia ha quindici anni e un dono prezioso: con le sue mani fredde può incartare i cioccolatini senza farli sciogliere. È una ragazza di poche parole, determinata, che ha conosciuto la povertà e sogna un riscatto per sé e la sua famiglia. Appena arrivata a Torino, trova lavoro alla celebre fabbrica Moriondo e Gariglio, dove si producono i gianduiotti e le praline più desiderate d’Italia.

Ma tra il profumo del cacao e il rumore delle macchine, quella che sembra una vita semplice si rivela presto una scuola di emancipazione: perché in fabbrica, tra chiacchiere e fatiche, le donne scoprono il valore della solidarietà e del lavoro condiviso.

Gallina restituisce con vividezza la Torino operaia di inizio Novecento, una città in fermento, viva, piena di contrasti. Le sue protagoniste, Giulia, la madre Caterina, la sarta Adele, diventano simboli di un’Italia femminile che si reinventa, che entra nel mondo del lavoro e che, attraverso la fatica quotidiana, impara a riconoscere la propria forza.

Quando la Grande Guerra sconvolge il loro destino, gli uomini partono e le donne restano a tenere in piedi la città: cucendo, impastando, creando, resistendo. È in quei giorni che Giulia scopre la libertà, non come sogno, ma come necessità. Il romanzo di Gallina è un omaggio alle radici familiari, ma anche una celebrazione della dignità femminile.

Nel suo stile limpido e appassionato convivono la storia d’amore per la propria terra e la nostalgia per un’Italia che sapeva ancora costruire il futuro a mani nude. Attraverso Giulia, l’autrice racconta la forza silenziosa delle donne che hanno trasformato le fabbriche in luoghi di speranza e di comunità, anticipando la rivoluzione sociale del secolo a venire.

“La fabbrica dei desideri” è un romanzo luminoso, pieno di calore e di umanità, dove ogni pralina incartata è un piccolo sogno custodito nel palmo di una mano. Valeria Gallina ci regala una storia di dolcezza e coraggio, in cui il lavoro, la famiglia e la libertà diventano gli ingredienti di una vita piena, degna, indimenticabile. Un libro che profuma di cioccolato, ma anche di futuro.

“I poeti maledetti” di Paul Verlaine – Edizioni Theoria.

“I poeti maledetti” di Paul Verlaine venne pubblicato per la prima volta nel 1884, questo testo visionario è insieme un manifesto, un atto d’amore e una dichiarazione di guerra. Con la sua prosa febbrile e lucidissima, Verlaine celebra i poeti che, come lui, scelsero la dannazione come unica forma di purezza.

Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de l’Isle-Adam e lo stesso Verlaine sotto lo pseudonimo di Pauvre Lelian: sei ritratti, sei destini segnati da una stessa maledizione, quella di essere troppo sensibili per sopravvivere al mondo.

In queste pagine, Verlaine non costruisce un canone, ma una leggenda. Ciascun poeta diventa un frammento di un’unica anima divisa, un coro di voci che parla d’amore, follia, disincanto e libertà. Il tono è quello del profeta e del complice: Verlaine scrive con la pietà di chi conosce la ferita, con la lucidità di chi ne accetta la bellezza. Non c’è giudizio, ma una compassione che sa di fratellanza e di destino condiviso. Rimbaud è il fuoco che brucia tutto ciò che tocca; Mallarmé, il sacerdote della parola pura; Corbière, l’ironico sacrilego; Valmore, la voce dolce e dimenticata delle donne poete.

Ognuno di loro è un astro errante nel cielo nero della poesia moderna. Scrivendo “I poeti maledetti”, Verlaine anticipa un’intera generazione di scrittori che faranno della diversità una bandiera. La sua lingua, musicale e spezzata, riflette la rivolta dell’artista contro la società borghese, incapace di comprendere la fragilità e la genialità di questi spiriti fuori dal tempo. Il libro diventa così una preghiera laica per i reietti dell’arte, una consacrazione dell’incomprensione come marchio di autenticità. Il fascino eterno di questo testo sta nella sua ambiguità: è al tempo stesso un necrologio e un atto di resurrezione.

Verlaine scrive per strappare i suoi “maledetti” all’oblio, per restituire loro una voce e un destino. Il dolore diventa materia sacra, la poesia un modo di trasformare la ferita in canto. Ogni frase vibra di un’intensità che ancora oggi brucia, perché parla a chiunque si sia sentito estraneo, eppure incapace di rinunciare alla bellezza.

“I poeti maledetti” è più di un libro: è un invito a guardare il mondo con occhi feriti e a considerare l’arte non come un rifugio, ma come una forma di sopravvivenza. Con questo ritratto collettivo, Paul Verlaine ha dato un volto eterno agli spiriti erranti della poesia moderna, dimostrando che, a volte, la vera santità si trova solo nella perdizione.

“Morte e altri imprevisti” di Claudia Simonelli – [2]|[5]|[6] Edizioni.

C’è una linea sottile tra la fine e il principio, tra la paura della morte e la meraviglia della vita. “In Morte e altri imprevisti”, Claudia Simonelli attraversa quella linea con passo lieve ma deciso, costruendo una raccolta di undici racconti che hanno il coraggio di parlare dell’unico tabù ancora intatto: la morte.

Non per esorcizzarla, ma per comprenderla, guardarla da vicino, scoprirne l’ironia e perfino la bellezza. La morte, qui, non è un punto d’arrivo ma un’occasione di scoperta. C’è chi affronta testamenti bizzarri, chi vive relazioni tossiche fino all’autodistruzione, chi si trova di fronte a esperimenti fatali o piccoli drammi quotidiani che cambiano tutto.

Ogni racconto è una lente che ingrandisce le fragilità e la resistenza umana, mettendo in scena personaggi ordinari alle prese con imprevisti straordinari, a volte assurdi, a volte struggenti. Simonelli riesce a trasformare la morte in un pretesto narrativo per parlare di vita: amore, paura, speranza, coraggio, ma soprattutto quella forza invisibile che ci tiene in piedi quando tutto sembra crollare. C’è qualcosa di profondamente contemporaneo in questa raccolta.

La morte non è più il memento mori ottocentesco, ma una presenza quotidiana con cui imparare a convivere. L’autrice si muove tra realismo e metafora, usando un linguaggio limpido, talvolta ironico, sempre empatico, per ricordarci che la fine non è mai solo una fine. Il titolo stesso è una chiave di lettura: la morte come “imprevisto” tra tanti, una parentesi naturale della vita da cui possiamo trarre nuove domande, e non soltanto paura.

Simonelli mostra una straordinaria capacità di umanizzare l’inquietudine. Ogni racconto contiene una rivelazione, piccola o grande, che nasce dal contatto con il limite: la scoperta di se stessi, la rinascita dopo la perdita, la consapevolezza che nulla è eterno, e che proprio in questa fragilità si nasconde il senso più autentico dell’esistenza.

Il tono varia con leggerezza dal dramma all’ironia, dalla malinconia al paradosso, creando un ritmo emotivo che tiene il lettore sospeso tra commozione e sorriso amaro.

“Morte e altri imprevisti” è una raccolta che si legge come un viaggio, un mosaico di domande sulla condizione umana. Con sensibilità e intelligenza narrativa, Claudia Simonelli ci accompagna in un territorio che spaventa e affascina, insegnandoci che la morte non è un abisso, ma un riflesso della vita stessa, un promemoria a viverla con più coraggio, curiosità e gratitudine. Un libro che parla di fine, ma che insegna, pagina dopo pagina, l’arte di restare vivi.