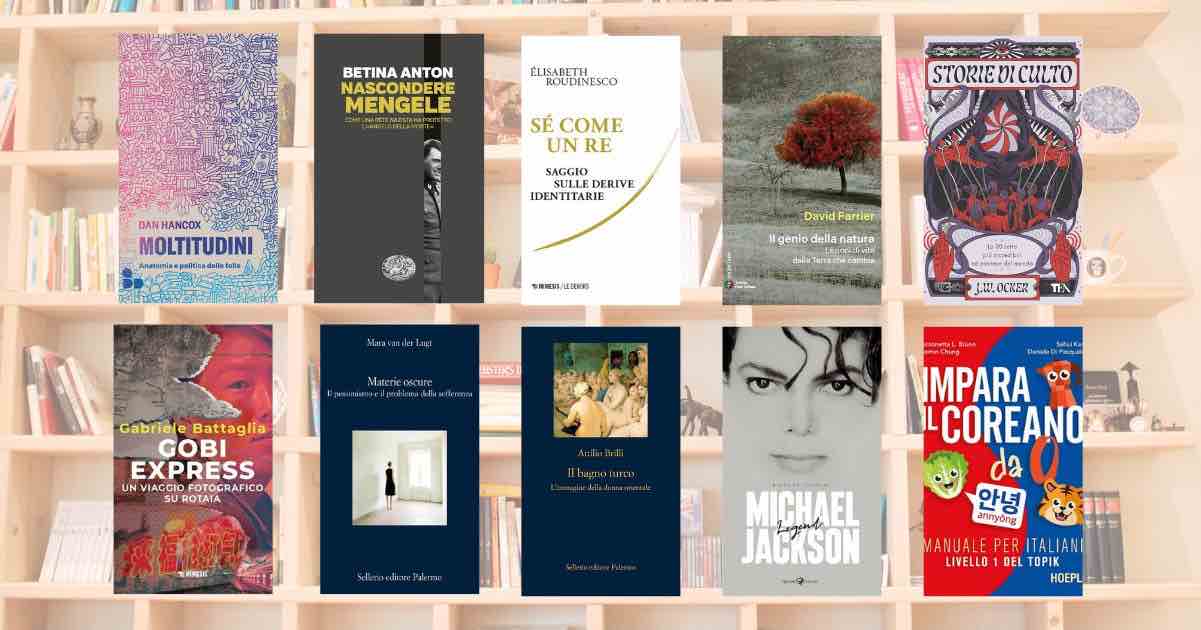

10 saggi che ti renderanno più informato e sazieranno la tua curiosità

Scopri i 10 saggi da leggere questo autunno, punti di vista e visioni diverse che ti faranno scoprire il mondo e vederlo da una prospettiva diversa

Questi dieci libri, diversi per stile, tema e formato, hanno un filo rosso che li unisce: ci aiutano a vedere ciò che spesso resta nascosto. Ci parlano di fragilità e desideri, di misteri e rivelazioni, di corpi e simboli, di bellezza e disillusione.

Dal dolore analizzato dai filosofi, della realtà deformata da una setta, della fuga reale di un criminale di guerra o della costruzione mediatica di una leggenda come Michael Jackson, ogni libro è un pezzo di mappa che ci permette di orientare il nostro sguardo sul mondo. E, forse, anche su noi stessi.

10 saggi che ti faranno vedere il mondo sotto una luce diversa

Questi saggi offrono qualcosa di raro: scoprire il mondo attraverso lenti inaspettate. Che si tratti di esplorare la deriva delle identità, la geografia della sofferenza, le architetture segrete della natura o i paradossi della celebrità, ogni libro scava in profondità, rifiutando risposte facili e sguardi distratti.

C’è chi racconta il mondo per immagini e memoria, chi ne analizza le storture storiche con sguardo impietoso, chi si confronta con i fantasmi della filosofia o con quelli della cultura pop.

Altri ancora costruiscono ponti tra lingue, popoli, miti e conoscenze antiche, come fa il manuale di coreano o la riflessione di Attilio Brilli sull’immaginario coloniale. Dieci voci, dieci traiettorie, una sola, urgente domanda: come possiamo leggere meglio il mondo che abitiamo?

“Moltitudini” di Dan Hancox

“Moltitudini” non è solo un reportage, né un semplice saggio sul folklore: è un inno politico, urbano e umano alla forza collettiva dei corpi e delle voci quando si uniscono nello spazio pubblico.

Con uno sguardo affilato e insieme partecipe, Dan Hancox racconta il Carnevale di Cadice come fenomeno storico, estetico e sociale, scavando dentro la città e dentro la folla, fino a restituirne una verità profonda: il popolo in festa non è un diversivo, ma un atto di opposizione.

Il testo si apre come un viaggio sensoriale. Cadice, “la più antica città del mondo occidentale”, si mostra nei dettagli delle sue strade acciottolate, nei marciapiedi che si fondono con l’asfalto e nel cielo febbrile del Sud, dove il carnevale non è maschera, ma identità.

Hancox osserva la città come un etnografo visionario, incantato dalla sua capacità di sovvertire ogni norma: “una città che si piega alla folla, invece che costringerla”. E questa prospettiva capovolta è il cuore stesso del libro.

Con una scrittura densa e immersiva, Hancox accompagna il lettore nei vicoli della città, tra coriandoli, reggaeton e cori satirici. Ma non si limita alla descrizione colorita di una festa: “Moltitudini “è una riflessione politica sull’uso dello spazio, sulla funzione del dissenso e sulla capacità della cultura popolare di sopravvivere alla repressione.

Il Carnevale, da lui raccontato, è una forma di critica sociale che non si esprime nei comizi, ma nei travestimenti, nei cori e nella gioia dirompente che sfugge a ogni controllo.

Straordinario è il modo in cui l’autore intreccia storia, urbanistica, antropologia e lotta di classe. Si passa dalle esibizioni satiriche dei cori ilegales alla censura del regime franchista, dalle critiche dell’aristocrazia ottocentesca all’attualissima minaccia dell’estrema destra.

Tutto questo, senza mai perdere la leggerezza di chi sa che, per essere davvero incisiva, la resistenza deve anche saper ridere, danzare e camminare fino allo stremo, come i personaggi del suo racconto.

Il carnevale, dunque, non è soltanto un evento: è il luogo in cui si annullano le gerarchie, in cui la folla prende il comando e si oppone, con ironia e creatività, all’ordine costituito.

È qui che si manifesta la moltitudine evocata dal titolo, intesa come collettività fluida, partecipata e radicalmente viva. Una moltitudine che non cerca padroni né leader, ma che si muove in sintonia con se stessa, senza bisogno di indicazioni.

Con uno stile che oscilla tra la saggistica d’inchiesta e l’approccio da flâneur urbano, Hancox ci guida in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, dalla Parigi rivoluzionaria del XIX secolo al carnevale di Notting Hill, dai festival musicali alle manifestazioni di protesta, dai cori da stadio fino alle nuove forme di assemblea digitale.

È un libro che parla di folle, certo, ma soprattutto di possibilità: quelle che si aprono quando smettiamo di credere che “da soli si stia meglio”.

Lo stile di Hancox è coinvolgente, letterario e politico al tempo stesso. La sua prosa affonda nei dettagli per aprirsi poi a riflessioni più ampie, che toccano il senso stesso del vivere comune, della libertà e dell’autenticità.

Il lettore si ritrova così a camminare, bere, cantare, stancarsi insieme, ad esempio, alla folla di Cadice, sentendo nelle gambe e nel cuore il significato profondo di quella forma di gioia collettiva.

Un libro necessario “Moltitudini”. È una lettura necessaria, perché ci ricorda che la festa è anche memoria, disobbedienza, cultura popolare in lotta per non essere dimenticata.

È un libro che si schiera con chi partecipa, con chi ride in faccia al potere, con chi trasforma la città in un coro di dissenso gioioso. La forza del libro non sta solo nell’argomento, ma nel modo in cui è trattato: attraverso un’immersione totale che tiene insieme l’occhio del reporter, l’empatia dell’osservatore coinvolto e la lucidità del pensatore critico.

“Moltitudini” è un manifesto senza proclami, una celebrazione del potere che si nasconde in ciò che molti considerano frivolo. Dan Hancox ci lascia una certezza: “Io credo nella vita eterna del carnevale”. E dopo aver letto questo libro, anche noi.

“Nascondere Mengele” di Betina Anton

Che fine ha fatto Josef Mengele dopo la caduta del Terzo Reich? Com’è possibile che uno dei criminali più noti e spietati della storia sia riuscito a sfuggire alla giustizia per più di trent’anni?

Betina Anton, giornalista e scrittrice brasiliana, prova a rispondere a queste domande in un’inchiesta serrata, inquietante e necessaria. “Nascondere Mengele” è più di una biografia del famigerato “Angelo della morte”: è una radiografia del mondo che gli ha permesso di sopravvivere nell’ombra.

Conosciuto per gli esperimenti medici atroci condotti su bambini e gemelli nel campo di Auschwitz, Josef Mengele è divenuto uno dei simboli più riconoscibili dell’orrore nazista.

Eppure, nel dopoguerra, riuscì a sottrarsi alla cattura, lasciando la Germania e rifugiandosi in Sud America. L’autrice ricostruisce meticolosamente questa lunga fuga, dal primo approdo in Argentina fino agli anni trascorsi in Paraguay e infine in Brasile, dove morì nel 1979 annegando in una spiaggia senza mai essere identificato ufficialmente fino a molti anni dopo.

Il cuore del libro, tuttavia, non è la figura di Mengele in sé, ma l’intera rete di complicità, consapevoli o omertose, che rese possibile la sua latitanza.

Attraverso documenti, testimonianze e indagini archivistiche, Betina Anton mostra come ex gerarchi nazisti, simpatizzanti del Reich, autorità locali, e persino membri della Chiesa o intellettuali dell’epoca, abbiano scelto di ignorare o addirittura proteggere l’uomo più ricercato del mondo.

La scrittura della Anton è limpida, sobria, giornalistica nel senso migliore del termine: capace di restituire i fatti con rigore, ma anche di interrogare il lettore sul perché la storia si sia ripetuta in questo modo.

Perché Mengele è riuscito a vivere indisturbato per più di tre decenni, costruendo nuove identità, cambiando nome, trovando amici, connazionali, rifugi sicuri?

E soprattutto: che cosa ci racconta questa vicenda sulla memoria, sull’ideologia, sul silenzio? C’è anche un Brasile mai raccontato, in queste pagine. Un Paese dove l’eredità del colonialismo, le disuguaglianze sociali e una certa complicità culturale hanno permesso a Mengele di confondersi tra gli altri.

Ma c’è anche l’Europa che ha voltato lo sguardo, gli Stati Uniti che hanno inseguito altri obiettivi geopolitici, un sistema internazionale che ha lasciato irrisolti troppi crimini del Novecento.

Anton ci ricorda che la giustizia, da sola, non basta. Perché ciò che ha permesso la sopravvivenza di Mengele è un sistema di potere, privilegi, paure e indifferenze.

Un sistema che ha coinvolto persone comuni, famiglie, funzionari. Ecco perché “Nascondere Mengele” non è solo una cronaca del passato, ma un monito potente sul presente.

Un libro che fa luce su una verità scomoda. Questo saggio di inchiesta si inserisce nel filone delle opere che non solo raccontano la Storia, ma la interrogano con coraggio.

Per chi è interessato ai temi della memoria, della giustizia post-bellica, del nazismo e delle sue derive internazionali, “Nascondere Mengele” è una lettura fondamentale.

Anton non cerca lo scandalo, ma l’evidenza. E proprio per questo colpisce così profondamente: perché ciò che emerge è la normalità del male, la quotidianità della protezione accordata a un uomo che si era macchiato di orrori inenarrabili. Un libro lucido, documentato e terribilmente attuale.

“Sé come un re” di Élisabeth Roudinesco

Élisabeth Roudinesco, una delle voci più autorevoli della psicoanalisi contemporanea, ci invita a fare ordine nel caos. Il suo saggio “Sé come un re” è una riflessione lucida, ampia e profondamente attuale su ciò che significa oggi essere “sé stessi”, e su come la nozione di identità sia stata stravolta dalle derive ideologiche del nostro presente.

Roudinesco parte da un paradosso: mentre viviamo in un’epoca che inneggia alla fluidità, alla molteplicità, all’autodeterminazione, assistiamo contemporaneamente a una crescente rigidità delle appartenenze.

In nome dell’identità: culturale, etnica, di genere, religiosa, si ergono muri, si stabiliscono gerarchie, si alimentano polarizzazioni.

L’autrice osserva con occhio critico questo fenomeno, sottolineando come molte istanze nate come lotta per l’emancipazione si siano trasformate in nuovi dogmi, dove l’identità smette di essere uno strumento di liberazione e diventa una gabbia.

Nel libro, la storica della psicoanalisi francese, nota per i suoi lavori su Lacan, Freud, e la storia del pensiero critico, traccia la genealogia della questione identitaria, dalla modernità ai giorni nostri.

Ne evidenzia i punti di rottura: il passaggio dall’universalismo illuminista al multiculturalismo, il ruolo dell’intersezionalità nei movimenti femministi e antirazzisti, l’influenza della filosofia postmoderna e le tensioni tra autodeterminazione e biopolitica.

Ciò che più interessa Roudinesco è però il modo in cui l’idea di “sé” sia stata ridotta, nella cultura contemporanea, a un’identità assoluta, monolitica, in cui ogni soggetto viene definito, e si auto-definisce, unicamente in base a un’appartenenza.

Il rischio? Che la libertà del soggetto venga sacrificata sull’altare dell’appartenenza tribale, e che la società si frantumi in una molteplicità di micro-identità impermeabili e contrapposte.

Una voce controcorrente, ma non conservatrice. Attenzione: “Sé come un re” non è un pamphlet contro le battaglie identitarie. Roudinesco non liquida la questione con toni reazionari o nostalgici. Al contrario, riconosce con chiarezza la legittimità delle rivendicazioni delle minoranze, dei percorsi di autodeterminazione di genere, della lotta al razzismo sistemico.

Ma invita a non confondere la complessità con il settarismo. A non cadere nella trappola del “sé ipostatizzato”: un sé che, invece di interrogarsi, si blinda.

Con il suo stile chiaro ma denso, Roudinesco ci guida tra concetti psicoanalitici, esempi storici, deviazioni ideologiche e riflessioni filosofiche.

L’identità non è mai una, sostiene, ma una costruzione in divenire, un gioco tra alterità e appartenenza, tra coscienza e desiderio.

Cercare di congelarla in un’etichetta, per quanto emancipatoria possa apparire, significa tradire la sua natura più profonda.

Un saggio per chi vuole pensare davvero In un momento storico in cui il dibattito pubblico si gioca spesso a colpi di slogan e semplificazioni, “Sé come un re” rappresenta una proposta preziosa: quella di tornare a pensare in modo critico, complesso, aperto.

Roudinesco ci ricorda che essere “sé stessi” non significa aderire a un’etichetta precostituita, ma avere il coraggio di interrogarsi, anche controcorrente, sulla propria posizione nel mondo.

È un libro per chi sente il bisogno di uscire dalle logiche binarie, per chi rifiuta l’obbligo di schierarsi sempre e comunque, per chi vuole capire davvero cosa c’è dietro la parola “identità”. E, soprattutto, per chi crede che la libertà sia qualcosa di più profondo della semplice affermazione di sé.

“Il genio della natura” di David Farrier

Non è un saggio tecnico né una semplice riflessione ecologista: “Il genio della natura” di David Farrier è un’opera ibrida, poetica, scientifica e profondamente filosofica che ci invita a osservare il mondo naturale con occhi nuovi.

Farrier sceglie un’altra strada: quella dell’ascolto. La sua proposta è tanto semplice quanto radicale: imparare dalla natura. Ma non con l’arroganza dell’uomo che studia per dominare, bensì con l’umiltà di chi osserva per comprendere.

Per Farrier, la natura è un archivio vivente di intelligenza diffusa, un sistema di conoscenza collettiva e adattativa che l’umanità ha troppo a lungo ignorato.

Ogni essere vivente, ogni paesaggio, ogni organismo nasconde una lezione: nel modo in cui un albero comunica sottoterra con i suoi simili, nella danza sincronizzata degli uccelli migratori, nel ritmo delle maree, nell’intuito delle balene, nella geometria delle barriere coralline.

Farrier scrive da naturalista, certo, ma anche da umanista. Le sue pagine attraversano ecosistemi e città, musei e foreste, dialogano con attivisti, artisti e scienziati, collegano la biologia alla filosofia, l’ecologia alla musica, l’urbanistica alla poesia.

È in questa interconnessione, tematica e narrativa, che il libro svela la sua forza: ci mostra che la natura non è altro da noi, ma parte di noi. E che, se vogliamo davvero affrontare le sfide della nostra epoca, dobbiamo imparare a pensare come lei: in modo collettivo, sistemico, non lineare.

“Il genio della natura” racconta di materiali innovativi ispirati ai processi biologici, di edifici che imitano la struttura delle piante, di città progettate come foreste urbane, di architetture che respirano.

Ma racconta anche di radici e simboli, di storie antiche e nuove, di legami invisibili tra le creature viventi. Farrier ci ricorda che non esiste progresso senza equilibrio, e che non possiamo “salvare” la natura senza includerla nel nostro modo di essere e di pensare.

Un antidoto all’eco-ansia, una visione di speranza. Lontano dai toni apocalittici di molta letteratura ambientale, questo saggio offre una visione costruttiva e profonda.

Non nega la gravità della situazione ecologica, ma invita a vedere nel cambiamento un’opportunità. Perché la natura stessa, ci dice Farrier, è cambiamento. È resilienza, reinvenzione, trasformazione costante. “Il genio della natura” è un invito alla lentezza, all’ascolto, all’attenzione.

È un libro che si legge come una lunga passeggiata tra pensiero e paesaggio, tra sapere scientifico e intuizione poetica. Un’opera per chi cerca risposte nuove nei luoghi antichi. Per chi crede che la Terra, se le permettiamo di parlare, abbia ancora molto da insegnarci.

“Storie di culto” di J.W. Ocker

Non serve entrare in un tempio avvolto da fumi d’incenso o ascoltare un messia in tunica bianca per scoprire che il culto, quello vero, si nasconde molto più vicino di quanto pensiamo.

È dentro le crisi personali, le solitudini metropolitane, le speranze frustrate e i vuoti spirituali che trovano terreno fertile i movimenti più estremi, spaventosi e apparentemente inspiegabili della storia contemporanea. A raccontarli è J.W. Ocker, autore che con “Storie di culto” ci conduce in un’indagine tanto lucida quanto inquietante nel cuore delle 30 sette più assurde, spaventose e reali mai esistite.

Il grande merito di Ocker è quello di smontare i cliché, per poi ricostruire con attenzione, ironia e rigore giornalistico la verità dei fatti. Niente maschere inquietanti né atmosfere da horror movie: i protagonisti di queste storie sono uomini e donne comuni, professionisti, studenti, madri, padri.

Tutti entrati, spesso quasi senza accorgersene, in circoli di manipolazione e fanatismo, dove la ragione lascia spazio al delirio e la speranza si trasforma in condanna.

Si passa da culti che predicano l’immortalità bevendo il sangue umano, a sette che tentano di far nascere l’anticristo attraverso atti sessuali programmati, fino a movimenti che propongono il “respirianesimo”, vivere senza cibo, nutrendosi solo d’aria e spiritualità.

Il risultato è una carrellata di racconti che si leggono come veri e propri thriller, ma che sono purtroppo più che reali. Un’indagine empatica e spietata al tempo stesso Ocker non giudica, non spettacolarizza, ma scava.

Con occhio clinico ma anche umano, analizza i meccanismi mentali e sociali che rendono alcune persone vulnerabili all’indottrinamento. Cosa spinge un individuo apparentemente lucido a credere a una dottrina folle? Perché le vittime di questi culti spesso non riescono a uscirne nemmeno quando il pericolo è evidente? E dove si colloca la responsabilità collettiva e sociale, culturale, politica, nell’aver permesso a queste realtà di crescere nell’ombra?

Il saggio diventa così anche una riflessione sulla fragilità dell’essere umano, sulla fame di appartenenza, sulla paura del caos e sul bisogno disperato di dare un senso al dolore.

Le “storie di culto” non sono solo cronache di crimini o deviazioni spirituali, ma specchi deformanti in cui possiamo intravedere qualcosa di noi stessi.

“Storie di culto” è per tutti gli appassionati di true crime, la sociologia e il lato oscuro della fede. Perfetto per chi ha amato Wild Wild Country, The Vow o Going Clear, questo libro è un ibrido riuscito tra inchiesta giornalistica e antologia dell’orrore umano, capace di alternare la tensione narrativa alla profondità analitica.

Ocker scrive con uno stile coinvolgente, chiaro ma mai banale, che sa inchiodare il lettore pagina dopo pagina. Più che un saggio, “Storie di culto” è un viaggio nell’anima disturbata dell’umanità, ma anche un monito.

Perché, come ci ricorda l’autore, il confine tra la razionalità e la follia, tra la spiritualità e la manipolazione, tra il bisogno di fede e la cecità del fanatismo, è molto più sottile di quanto vorremmo credere.

“Gobi Express” di Gabriele Battaglia

Ci sono libri di viaggio che raccontano luoghi. E poi ci sono libri come “Gobi Express” di Gabriele Battaglia, che raccontano processi, identità, fratture, trasformazioni.

Questo non è un diario di bordo, né un semplice reportage fotografico. È una composizione a mosaico che unisce l’osservazione giornalistica al respiro del memoir, l’ironia dello sguardo empatico al rigore dell’analisi geopolitica.

Il tutto condensato in un itinerario simbolico e reale: quello del treno che attraversa la tratta Pechino–Ulan Bator, tagliando in due il Gobi come una linea tracciata sulla pelle del continente.

Battaglia, giornalista di lungo corso e profondo conoscitore dell’Asia orientale, non si limita a documentare ciò che vede dal finestrino. “Gobi Express” è un viaggio nella memoria e nel presente: mentre il treno prosegue il suo lento incedere nel nulla desertico, l’autore ricuce episodi vissuti nel decennio trascorso tra la Cina e la Mongolia, con incursioni nello Xinjiang, nel Kirghizistan e tra le miniere dell’Uyanga, fino alle remote comunità degli tsaatan, pastori nomadi mongoli legati all’“economia della renna”.

Il libro è un compendio vivente di contrasti: modernità e tradizione, spiritualità e capitalismo sfrenato, resistenza e sottomissione, propaganda e realtà.

In ogni tappa, in ogni volto, Battaglia intercetta la complessità del mondo post-globale: i sogni infranti del socialismo cinese, la sopravvivenza delle culture minoritarie, la trasformazione delle città in megalopoli iper-tecnologiche e l’erosione silenziosa di ogni identità collettiva non conforme al modello dominante.

Ma a rendere “Gobi Express” un libro davvero prezioso è il suo tono. Battaglia non indossa mai i panni del turista colto, né del professore d’accademia.

La sua è una scrittura che sa essere ironica senza essere superficiale, intima senza mai cadere nell’autocompiacimento. C’è un’empatia viscerale che attraversa ogni pagina e ogni fotografia: la volontà non di spiegare l’Oriente al lettore occidentale, ma di mostrare quanto poco ne sappiamo davvero.

Le immagini, scatti d’autore densi di atmosfera, non sono mai semplici illustrazioni del testo. Sono una narrazione parallela, un’estensione del racconto.

Fanno emergere volti segnati, spazi svuotati, animali totemici, tramonti che sembrano quadri astratti. Tutto parla il linguaggio dell’altrove, ma in fondo ci racconta qualcosa di noi: della nostra distanza crescente dal mondo naturale, della frenesia che ci divora, del bisogno (ancora possibile) di silenzio, lentezza e ascolto.

Il treno del Gobi Express non è solo un mezzo di trasporto: è una metafora del tempo che passa, dell’identità in transito, del giornalismo come forma di resistenza al rumore. Non è un caso che Battaglia, in controtendenza rispetto a molta pubblicistica occidentale sull’Asia, rifiuti gli stereotipi comodi: qui non ci sono cinesi oppressori e mongoli esotici da cartolina, ma esseri umani, con tutte le loro ombre e contraddizioni.

“Gobi express” è un libro perfetto per chi ama i libri di viaggio e adora immergersi e conoscere culture lontane. “Gobi Express” è una lettura imprescindibile. Offre strumenti per pensare, mappe per orientarsi, parole per ricordare. E lo fa con la delicatezza di chi ha camminato davvero dentro i luoghi che racconta, portando rispetto e non giudizio.

È un libro che parla di frontiere, ma anche di ponti. Che attraversa il Gobi, ma in realtà attraversa l’anima delle nostre domande più urgenti: cosa resta delle culture in un mondo che appiattisce tutto? Chi decide quali memorie contare? E dove vanno i sogni quando non trovano più terra? Con Gobi Express, Gabriele Battaglia ci regala uno sguardo nuovo sull’Asia, profondo, politico, umano, che mancava nel panorama editoriale italiano.

“Materie oscure” di Mara van der Lugt

C’è una filosofia che non consola, che non semplifica, che non promette salvezze facili. Una filosofia che non cerca scorciatoie, ma affronta il dolore con lo sguardo fermo e lucido di chi sa che, prima ancora di guarire, occorre riconoscere.

È a questa filosofia che “Materie oscure” di Mara van der Lugt dedica una delle più dense e illuminate rivalutazioni degli ultimi anni: un libro che non ha paura di scendere nelle profondità dell’animo umano, là dove si annidano le domande più temute, e più urgenti, della condizione esistenziale.

È un saggio di storia delle idee, ma anche un manifesto etico, una dichiarazione di intenti. Van der Lugt ripercorre le tappe fondamentali della riflessione filosofica tra Seicento e Ottocento per riabilitare una “tradizione ombra”: quella del pessimismo, inteso non come cinismo, né come fatalismo sterile, ma come consapevolezza radicale della fragilità della vita e della centralità della sofferenza nell’esperienza umana.

I filosofi analizzati: da Bayle a Malebranche, da Hume a Rousseau, da Schopenhauer a Kant, non si accontentano di spiegare il male: lo prendono sul serio, lo trattano come una realtà ineludibile e scandalosa, da cui deriva una delle questioni più ardue della filosofia: la giustificazione dell’esistenza.

In questo contesto, la domanda non è tanto “perché soffriamo?”, ma “che senso ha vivere in un mondo in cui si soffre così tanto?”. E da questa domanda discende una possibile risposta, non ottimista, ma profondamente umana: la compassione.

Contro il culto dell’ottimismo: la vulnerabilità non è colpa Van der Lugt smonta con precisione chirurgica la narrazione contemporanea dell’ottimismo obbligato, secondo cui la felicità è una scelta individuale, un dovere quasi morale.

Ma se la felicità è responsabilità personale, l’infelicità diventa colpa. In questo paradigma tossico, la vulnerabilità viene disprezzata, il dolore ignorato, la sofferenza altrui delegittimata.

A questa visione si contrappone l’etica del pessimismo, che secondo l’autrice è l’unica davvero capace di accogliere la fragilità umana senza giudizio, restituendo dignità al fallimento, al lutto, alla fatica di vivere.

Non a caso, la citazione simbolo del libro è: “È ok non essere ok”. Una frase che racchiude una rivoluzione silenziosa, che invita a riconsiderare i fondamenti morali del nostro vivere insieme: non l’illusione della perfezione, ma l’accettazione dell’imperfezione, non la forza a tutti i costi, ma l’apertura all’altrui sofferenza come gesto politico ed etico.

Il metodo dell’autrice è raffinato: non si limita a presentare le teorie dei pensatori coinvolti, ma li fa dialogare tra loro, oltre i secoli e le differenze, in un confronto vivo, appassionato, talvolta doloroso, dove ciò che conta non è tanto “chi ha ragione”, ma quale voce ci aiuta oggi a comprendere meglio la nostra condizione.

In questo senso, “Materie oscure” è un libro che parla alla nostra epoca, ma senza adattarsi alle sue mode intellettuali: riscatta ciò che è stato dimenticato, scomodo, rimosso.

L’intreccio tra pensatori noti e dimenticati (come Bayle, spesso ignorato nei manuali) restituisce una mappa concettuale ampia e stratificata, in cui emerge con forza il bisogno, ancora attuale, di non minimizzare il male, di non ridurlo a difetto individuale o fastidio passeggero, ma di riconoscerlo come struttura ontologica dell’esperienza vivente, che coinvolge anche gli animali, la natura, l’intero pianeta.

Un libro che scava, consola, provoca “Materie oscure” è un saggio intellettualmente ambizioso, ma anche profondamente umano. Non è un libro facile, ma è un libro necessario.

Per chi si interroga sul senso della sofferenza, per chi è stanco dei messaggi motivazionali preconfezionati, per chi cerca nella filosofia non solo una guida teorica, ma una compagnia etica nel dolore e nell’incertezza.

Con uno stile limpido, rigoroso ma mai accademico, Mara van der Lugt ci offre una vera e propria cura del pensiero: una riflessione appassionata che rovescia la prospettiva e ci invita a non avere paura del buio, perché spesso è proprio lì che si accende la scintilla della compassione e della speranza.

“Il bagno turco” di Attilio Brilli

Che volto ha l’Oriente? Per molti intellettuali occidentali tra Settecento e Novecento, ha la forma sinuosa di una odalisca, la pelle diafana immersa nel vapore di un hammam, lo sguardo abbassato in una posa studiatamente innocente e seducente.

L’Oriente, insomma, ha spesso avuto un corpo di donna, e quel corpo è stato proiettato, manipolato, rivestito e denudato dalle fantasie coloniali e patriarcali dell’Europa moderna.

“Il bagno turco” di Attilio Brilli, uno dei maggiori storici della letteratura di viaggio, è un saggio potente e necessario proprio perché ci costringe a guardare non l’Oriente reale, ma quello fabbricato dall’Occidente per sé stesso, spesso con l’alibi dell’arte, della curiosità, del turismo colto.

Il mito dell’harem e la costruzione del desiderio occidentale Prendendo come spunto simbolico e iconografico il celebre dipinto Il bagno turco di Jean-Auguste-Dominique Ingres, Brilli ricostruisce una genealogia dell’immagine della donna orientale così come è emersa nei resoconti di viaggio, nella letteratura e nell’arte europea.

Il quadro, che fu giudicato scandaloso dal moralismo del Secondo Impero, è il punto di partenza per un’ indagine storica e culturale che unisce estetica e politica, erotismo e potere, illusione e costruzione ideologica.

Ingres non è mai stato in Oriente: le sue “odalische” sono invenzioni colte e sofisticate, frutto di una raffinata immaginazione nutrita di Rinascimento italiano e citazioni accademiche.

Ma è proprio questa distanza, questa “ignoranza stilizzata”, che rende il suo Oriente ancora più emblematico. È un Oriente mentale, desiderato, posseduto con lo sguardo , trasformato in scena privata del godimento visivo europeo.

E la donna orientale, nella sua apparente disponibilità, diventa icona di un desiderio coloniale e maschile, sempre più ambiguo.

Il valore aggiunto del volume risiede però nell’antologia ragionata che Brilli propone: una selezione di brani d’autore: da Nerval a Flaubert, da Elizabeth Craven a Cristina Trivulzio di Belgiojoso, fino a Edith Wharton e Gustave Flaubert, che non solo accompagnano la lettura, ma costruiscono un vero percorso immersivo.

Non è un semplice florilegio di testimonianze: ogni voce inserita è scelta per mostrare le sfumature, le ambiguità, le complicità e talvolta le resistenze con cui viaggiatori e viaggiatrici hanno osservato l’Oriente e, soprattutto, la figura femminile orientale.

Il risultato è un mosaico affascinante e disturbante, che rivela quanto poco l’Occidente abbia cercato di capire, e quanto invece abbia proiettato. Le “donne del serraglio”, le concubine, le schiave, le mogli invisibili dietro i muri dei palazzi: tutte sono state viste attraverso lo schermo deformante del desiderio e del dominio.

Un libro attualissimo: “Il bagno turco” non è solo un saggio sul passato: è un libro profondamente attuale, perché ci interroga su come ancora oggi costruiamo immagini dell’“altro” , specie quando si tratta di donne, culture non occidentali, e corpi fuori dai canoni normativi.

Le rappresentazioni dell’harem, infatti, non sono sparite: si sono trasformate in cartoline, in pubblicità, in filtri Instagram, in narrazioni pop.

Brilli lo suggerisce senza proclami, con l’eleganza dell’erudizione e la potenza dei documenti. In questo senso, il libro si inserisce nel solco della critica postcoloniale e degli studi di genere, pur mantenendo uno stile accessibile, narrativo, e visivamente coinvolgente.

Chi ama la storia culturale, la storia dell’arte, la letteratura di viaggio, troverà in queste pagine un viaggio dentro il viaggio, un itinerario doppio: tra paesi e tra fantasie.

Brilli invita il lettore a porsi domande cruciali: di chi è lo sguardo che osserva? Cosa vediamo davvero, quando “guardiamo” un’altra cultura? E cosa resta, oggi, di quelle immagini incastonate nella memoria collettiva?

Il libro si chiude (ma non si esaurisce) con una riflessione lucida: la donna orientale rappresentata dall’Occidente non è mai esistita così com’è stata descritta. È stata una costruzione, erotica, estetica, politica, utile a consolidare un’idea di superiorità culturale. E allora tornare su queste immagini, oggi, non è un esercizio antiquario, ma un atto di responsabilità critica.

“Impara il coreano da 0” di Somin Chung, Antonetta Lucia Bruno, Daniele Di Pasquale, Sehui Kan

Non è un saggio, ma un manuale perfetto per accompagnare tutti gli innumerevoli saggi e romanzi che si stanno diffondendo sulla Corea del Sud.

“Impara il coreano da 0” è il manuale per chi sogna di leggere i Manhwa in lingua originale (e ordinare il tteokbokki senza Google Translate). Vuoi imparare il coreano ma non sai da dove iniziare? Se sei tra chi guarda serie come “Extraordinary Attorney Woo”, ascolta il K-pop dalla mattina alla sera, oppure sogna un viaggio a Seoul tra street food e templi zen, questo libro è il tuo primo passo concreto: “Impara il coreano da 0” è un manuale accessibile, pratico e pensato su misura per italiani.

Pubblicato da Hoepli, già nota per i suoi eccellenti manuali linguistici, questo volume guida il lettore dallo zero assoluto fino al livello base del TOPIK 1 (il test ufficiale di conoscenza della lingua coreana). E lo fa con uno stile moderno, visivo, interattivo e inclusivo, che rende il percorso di apprendimento rapido, piacevole e non intimidatorio.

A differenza di molti corsi nati per madrelingua inglese o asiatica, questo manuale è pensato espressamente per chi parla italiano, con una struttura chiara, spiegazioni ben dosate, tabelle visive e un ritmo progressivo che accompagna senza mai sopraffare.

Le 14 unità del libro coprono tutto ciò che serve per orientarsi nella lingua: Introduzione all’alfabeto Han’gul, con esercizi per imparare a scrivere e leggere. Grammatica e lessico di base, presentati in modo semplice e subito utilizzabile.

Dialoghi e situazioni quotidiane, con vocabolario utile e contesto culturale. Esercizi pratici per memorizzare, applicare, ripassare E la vera chicca?

Tre personaggi illustrati, lo studente curioso, l’amico coreano e l’insegnante paziente, che accompagnano il lettore come in un manga, rendendo lo studio quasi una storia da seguire.

Oltre a essere un testo ben fatto, è anche un invito a immergersi nel mondo coreano con consapevolezza: ogni unità permette di familiarizzare non solo con la lingua, ma anche con aspetti culturali, dal cibo allo stile di comunicazione, dalla musica alla calligrafia.

Questo lo rende perfetto anche come regalo per adolescenti e giovani adulti, ma anche per adulti appassionati o viaggiatori che vogliono sentirsi più a casa in Corea, anche solo per pochi giorni.

A chi lo consigliamo? A chi ama K-pop, K-drama, Manhwa o il cinema coreano. A chi studia lingue orientali o vuole inserirsi nel mondo del lavoro con competenze linguistiche nuove. A chi sogna un viaggio in Corea del Sud e vuole interagire davvero con le persone. A insegnanti e autodidatti in cerca di uno strumento semplice ma rigoroso.

“Michael Jackson Legend” di Richard

C’è una generazione che ha imparato a ballare guardando Thriller. Un’altra che ha capito cos’è un videoclip guardando Black or White. E poi ce ne sono tante, ancora oggi, che si emozionano nel rivedere Michael Jackson sul palco, in quell’attimo sospeso tra genio musicale, rivoluzione culturale e presenza scenica irripetibile.

“Michael Jackson Legend” è più di un libro: è un’esperienza visiva, storica ed emotiva. È un tributo monumentale a un artista che non ha solo fatto la storia della musica, ma ha reinventato il modo in cui la musica si vive, si guarda, si ricorda.

Un libro da collezione (e da vivere). Stampato in grande formato, ricchissimo di fotografie, alcune iconiche, altre rare, altre ancora inedite, il volume accompagna il lettore in un viaggio cronologico e sentimentale: dagli esordi con “The Jackson 5” alla consacrazione come artista solista, dai record planetari di “Thriller” e “Bad” fino agli ultimi anni, tra successi, ombre e battaglie interiori.

Ogni capitolo è una tappa del mito, curata nei minimi dettagli. Le immagini non sono solo un supporto visivo: sono documenti storici, emozioni in movimento, frammenti di un’epoca che Jackson ha contribuito a modellare con il suo talento visionario.

Il libro include anche una cronologia dettagliata, analisi di album, singoli, videoclip e tour, riflessioni sull’impatto sociale e culturale della sua figura, e una prefazione firmata da Vincent Paterson, celebre coreografo e regista che ha lavorato fianco a fianco con MJ, regalando un punto di vista personale, umano e artistico sulla sua grandezza.

Ma “Michael Jackson Legend” non è una celebrazione cieca. È un’opera onesta e completa, che non evita di confrontarsi con le zone d’ombra che hanno accompagnato la vita dell’artista.

Le accuse, le controversie mediatiche, la fragilità di un uomo spesso travolto dalla macchina dello star system: tutto viene trattato con equilibrio, profondità e rispetto, offrendo una visione d’insieme umana e complessa, che va oltre il personaggio.

Questo libro non parla solo di musica. Parla di un’epoca che si è specchiata in un artista. Michael Jackson ha demolito barriere razziali diventando il primo afroamericano a essere trasmesso su MTV, ha imposto l’arte del videoclip come linguaggio autonomo, ha trasformato il concetto stesso di performance dal vivo.

Il suo impatto sull’industria musicale è pari solo alla sua influenza culturale. In questo senso, “Michael Jackson Legend” è una lezione di storia contemporanea, filtrata attraverso l’estetica, le fotografie e il racconto biografico di un’icona che ha saputo unire sperimentazione, sensibilità sociale e perfezionismo artistico.

È il miglior volume illustrato su Michael Jackson attualmente disponibile. Include foto ad alta qualità, copertine d’epoca, memorabilia e dietro le quinte.

È perfetto per collezionisti, fan, studenti di storia della musica o cultura pop. Offre un racconto completo che include sia la dimensione artistica che quella umana